《齐州吟稿》与曾巩地方诗歌的存录方式

叶晔

摘 要:《两宋名贤小集》中收录了多部以地方诗歌为主的“外官小集”与“地志小集”,与常见的据诗歌总集或作家本集辑选而来的“选萃式”小集不同,这两类小集更关注诗歌的地方性而非审美性。其编纂的过程,在一定程度上,正是一个不断保存甚至“制造”地方性知识的过程。曾巩《齐州吟稿》中的诗歌序次,与现存曾巩文集的金本、元本系统有较大的差异,反而与晚出的清康熙西爽堂刻本保持高度的一致。可旁證《两宋名贤小集》的成书情况,晚至清前期尚有增益。通过分析《齐州杂诗》《齐州吟稿》与《(道光)济南府志·艺文志》中的诗歌信息,可探究地方文人如何通过不同的文本存录方式,实现对前人诗歌之地方性的提纯,及对作家之地方书写行为的塑造。

关键词:曾巩;《齐州吟稿》;《两宋名贤小集》;西爽堂刻本;文本编次

在中国文学史中,作为“唐宋八大家”之一的曾巩,以其散文创作享誉文坛。而对其诗歌的评价,相对来说平淡很多。曾巩的一生,早年任太平州司法参军、越州通判,后历知齐州、襄州、洪州、福州、明州、亳州、沧州七州,地方治理经历相当丰富,也留下了不少描写地方景观、风物的诗篇。在首次出任地方行政长官的齐州任上,作诗尤多。宋末黄震指出:“公诗多齐州所作,有欣焉安之之意。徙为他州,诗不多作,虽作不乐之矣。岂齐其壮年试郡,而后则久困于外,不满其当世之志耶?”?譹?訛足见曾巩的知齐诗歌及其背后的治绩,在宋代就已引起了知识界的注意。

从作品的篇目及内容来说,这些诗歌是有关济南地方书写的早期经典,其重要性得到了学界的普遍重视。如要探讨作为文学景观的趵突泉,必追溯至曾巩的《齐州二堂记》与《趵突泉》诗;孔平仲的《曾子固令咏齐州景物作二十一诗以献》,在北宋文人的地方景观组诗中颇具特色;甚至苏辙的《和孔教授武仲济南四咏》,究其唱和源头,亦与曾巩在齐州发起的吟咏地方景观的群体性唱和活动有关。曾巩在齐州留下了哪些诗歌作品,由于现存曾巩文集的几种早期版本在分体编次的内部有以任职经历划块的痕迹,且有多部年谱可供参考,大致可辨。但这些知齐诗歌的序次关系,不同版本之间颇为杂乱,我们可以判断哪一个版本的编次更合时间逻辑,却难以对其他版本中略显跳跃的序次关系作出另一维度的合理解释。以前对作家别集的版本研究比较重视版本系统的梳理、版本优劣的判断(关系到当代整理本的底本选择)、作品的异文问题等,有时因遵循文从字顺的原则,会选择校勘成果更丰富的后期刻本作为底本。如中华书局版的《曾巩集》,就是以“校刊精、流传广、影响大”?譺?訛的清康熙五十六年(1717)长洲顾崧龄刻本作为底本。这样的整理原则,首先确保阅读的流畅性,无可厚非,而且异文可以通过校勘记的形式予以完整的呈现。但这样的做法,对作品的编次问题尚不够重视。早期不同版本之间的篇目序次差异,无法通过一个合适的整理体例呈现出来,由此便可能丢失一些有用的文本信息。

曾巩集的情况即是如此。现存的金平阳刻本《南丰曾子固先生集》三十四卷,与元大德八年(1304)东平刻本《南丰先生元丰类稿》五十卷,在存录作品的数量与序次上有不小的差异。其中作品的多寡与补佚,相关研究已相当成熟;但编次上的差别及其原因,尚未引起学界的足够重视。类似的情况,在其他宋人别集的不同版本中亦有出现。曾巩的特别之处,在于他另有《齐州吟稿》一卷,被收录于旧题宋元人编纂的《两宋名贤小集》中。《两宋名贤小集》的成书性质,学界一直颇有争议。四库馆臣怀疑“(朱)彝尊本有《宋人小集》四十余种,或旧稿零落,后人得其残本,更掇拾他集合为一帙”?譹?訛,法式善则坚持“此书在宋时已称难得,后来辗转流传,皆藉缮录,未经付梓,好事者递为增损,遂无定本”?譺?訛;今人许红霞认为“三百八十卷本《两宋名贤小集》是经过明、清的流传增益,在清初编辑成书并定为今名的”③;王媛则通过考察《两宋名贤小集》与多部明清总集的沿袭关系,力证其伪?譼?訛。但严格来说,无论“递增”说,还是“作伪”说,整体的成书年代,不能证明其中单部小集的形成年代,对《齐州吟稿》,我们仍有必要作更细致的考察。

一宋人地方小集的采编与《齐州吟稿》的书籍性质

旧题宋陈思编、元陈世隆补纂的《两宋名贤小集》三百八十卷,是保存最全的一部清抄本,现藏台北故宫博物院。全国图书馆文献缩微复制中心、《宋集珍本丛刊》、《原国立北平图书馆甲库善本丛书》等皆据此影印?譽?訛,此三百八十卷本亦是《四库全书》本的底本。另重庆市图书馆、福建省图书馆、南京大学图书馆各有馆藏抄本,但其卷帙皆不及台北本完备。是书收录宋人诗歌小集257种,我们一般视为南宋临安书棚本刊印风气延续下的一种产物。只不过基于各种原因,这套规模渐长的大型丛编,最终未能付梓而已。

《两宋名贤小集》中的大多数小集,观其体貌,应是从原作者的本集或某部诗歌总集中抽选出来的。一卷或二卷的规模,也有益于书册的独立流通及诗人诗名的扩大。然而,书中有两类较特殊的小集,其成书原因及旧本来源,可能更复杂一些。一类如刘筠《肥川小集》、曾巩《齐州吟稿》、陶弼《邕州小集》、刘克庄《南岳诗稿》、吴潜《四明吟稿》等,带有“一官一集”的形式特征,收录的是诗人在某一段游宦经历中创作的诗歌。这种“一官一集”的编纂模式,起源于南朝王筠,其根植于作品“以时编次”的编排思想,在古代图书保存、抄印条件不够发达的情况下,随时编订,分帙各行,对作者来说是很普遍的一种作品整理行为。另一类如张尧同的《嘉禾百咏》、杨备的《六朝遗事杂咏》等,是诗人将某一地区的文化景观作为写作对象,并以组诗的形式赋予其结构性的意义。除了《两宋名贤小集》选录的张尧同、杨备的小集外,曾极《金陵百咏》、许尚《华亭百咏》、阮阅《郴江百咏》、方信孺《南海百咏》等都是此类小集的代表。较之一般的“选萃式”小集,我们较难判断以上两种带有一定结构特征的小集是否保留了作者生前自编小集的某些形态,或只是后人在某种特定意图下的重编行为而已。在本文中,笔者将前一种称为“外官小集”,后一种称为“地志小集”。无论哪一种类型,它们都有别于文艺审美的选篇宗旨,对诗歌中的地方性知识给予了更多的关注,故统称为“地方小集”。曾巩的《齐州吟稿》,可归入前一种情况。

一卷诗歌小集,将体量控制在百首左右,主要是考虑到其物质形态便于流通,出版成本亦在可控的范围内。但重编后的小集,自带有一种“选萃”的文学理念,亦可想见。而且不同的小集,其选萃的宗旨与标准亦有不同。多数小集希望达成审美层面的去粗取精,而个别的小集,其篇幅缩减的目的,在于对某一种诗歌类型及其特性的提纯。如《两宋名贤小集》中的刘叔赣《题画集》一卷,只有18首诗歌,被视为中国第一部题画诗别集。如此小的编选规模,与其解释为出版人意在盈利的编纂行为,不如解释为这部小集的原始形态,有可能是诗人据类辑抄而成的、用以典藏或赏玩的一卷诗册,后来的采编者原样照录罢了。

《齐州吟稿》作为一部“外官小集”,是否属于作者自编性质的“一官一集”(曾巩有《齐州杂诗序》存世),还是后人在曾巩自编“一官一集”或整部《元丰类稿》基础上的缩减,暂时不得而知。我们不妨先梳理《两宋名贤小集》中其他几种“外官小集”与“地志小集”的文本来源及体制,看看能否发现一些在采编过程中的共同特点,以求触类旁通之可能。

《两宋名贤小集》中的“地方小集”,除《齐州吟稿》外,另有7种(罗愿的《鄂州小集》,因其知鄂州而得名。其中诗歌不限于鄂州之作,故不计在内):

1.刘筠《肥川小集》一卷,为刘氏知庐州时的作品。《宋史》记其“景德以来,居文翰之选,其文辞善对偶,尤工为诗……著《册府应言》《荣遇》《禁林》《肥川》《中司》《汝阴》《三入玉堂》凡七集”?譹?訛,可知其生前确有过“一官一集”的自编行为。由于刘筠文集亡佚,我们已无法通过版本的比勘来判断《肥川小集》与刘筠自编《肥川集》在篇目、序次及文本内容上的异同。考虑到现存《肥川小集》只有12首诗,且其中《成都》《禁中庭树》明显非知庐州时所作,那么,此《肥川小集》为后人重编的可能性极大。

2.宋祁《西州猥稿》一卷,为宋氏知益州时的作品。《蜀中广记》记载《出麾小集》《西州猥稿》二书,“宋祁出守益州所著”?譺?訛。但四库馆臣指出,“近人所辑北宋小集中有《西州猥稿》一种,乃从《成都文类》《灜奎律髓》《文翰类选》诸书采辑而成,非原本也”③。这里所批评的“近人所辑北宋小集”,未知是否指《两宋名贤小集》,若所言属实,那么,不仅现存《西州猥稿》的原始性有待商榷,其他出自《两宋名贤小集》的地方小集的编纂性质,亦需经受进一步的验证。

3.陶弼《邕州小集》一卷,为陶氏知邕州时的作品。《四库全书总目》著录此书,其提要曰:“今十八卷之本久佚,惟此集一卷尚存钞帙……是集皆在湖南所作,故以邕州为名。其非湖南所作者,则不在此集也。”?譼?訛四库馆臣明确提到“所载诗仅七十三首”,而《两宋名贤小集》中的《邕州小集》,存诗99首;民国李之鼎编《宜秋馆汇刻宋人集》中,有《陶邕州小集》一卷辑补一卷(68+52题),其篇次与《两宋名贤小集》本差别亦大,且其辑补卷中的作品有不少据四库本补,可见三个版本的《邕州小集》并不同源。到底哪一种篇目序次更能反映作者的原貌,尚待细考。不过四库馆臣提到“《湖广通志》称‘弼诗尤善言风土,《蜡茶诗》至五十韵,今亦不见集中”,此句亦见于《两宋名贤小集》的诗人小传,三种《邕州小集》皆非自编,亦未可知。

4.张尧同的《嘉禾百咏》一卷。张氏为秀州人,此为吟咏故乡风物的作品。现存《嘉禾百咏》的最早版本,为《至元嘉禾志》卷三一,全帙单独成卷。《至元嘉禾志》成书于元至元二十五年(1288),现存最早的实物本为清道光十九年(1839)刻本(另有若干部清抄本,具体的抄写年代难考);而《两宋名贤小集》旧题元陈世隆补纂,现存最早的实物本为清抄本(抄写年代早于《四库全书》)。总的来说,无论成书年代,还是实物年代,《两宋名贤小集》与《至元嘉禾志》的文本优先级,没有太大的差别。但在史料的可信度上,无人怀疑《至元嘉禾志》的真实性,笔者以为,采编者从《至元嘉禾志》中全录文本的可能性很大。

5.题署“杨修”的《六朝遗事杂咏》一卷,实为杨备(字修之)吟咏金陵景观的作品。《全宋诗》已指出“杨修”为“杨修之”之误。《两宋名贤小集》另录杨备《萝轩外集》一卷,摘抄了《金陵览古杂咏十首》,中有《九日台》《桃叶渡》《横塘》《白都山》《春磵》五首见于《六朝遗事杂咏》。而这些金陵诗歌的文献源头,应是《直斋书录解题》所著录的杨备《金陵览古诗》三卷(已佚)。综合考证,《两宋名贤小集》中的《萝轩外集》一卷,或从杨备文集《萝轩集》中辑出,或为《萝轩集》的补遗成果;而《两宋名贤小集》中的《六朝遗事杂咏》一卷,并非直接源于《金陵览古诗》,而是从张敦颐《六朝事迹编类》中辑出?譹?訛。《两宋名贤小集》的编者未加细考,有此重出之误。但换一个角度看,正因为当时的小集采编者有不同的旧本采访途径,有的来源于作品较完整的作家文集,有的来源于某一种专题著述,才会出现个别作家、作品重出的情况。

6.刘克庄的《南岳诗稿》二卷,是刘氏奉祠南岳时的作品。宋嘉定十三年(1219),刘克庄自江淮李钰幕辞归,“发故笥尽焚之,仅存百篇,是为《南岳旧稿》”。?譺?訛此后,他将奉祠南岳时的作品依次结为小集,从《南岳第一稿》至《南岳第四稿》,每一部小集的诗歌数量皆在百首左右。这是典型的书棚本的出版模式,四库馆臣亦曰:“宝庆初,史弥远废立之际,钱塘书肆陈起宗之能诗,凡江湖诗人俱与之善,刊《江湖集》以售。刘潜夫《南岳稿》亦与焉。”③《两宋名贤小集》中的《南岳诗稿》二卷,到底是编者将《南岳旧稿》至《南岳第四稿》五部小集再予精选,还是直接从《后村大全集》中挑选出南岳行迹的相关诗歌,因程章灿先生说过“宋刻《南岳稿》篇目序次与现存各本后村集中所收的《南岳稿》有较大差异”,而笔者尚未经眼宋刻《南岳稿》四卷,未敢妄言。

7.吴潜的《四明吟稿》一卷,为吴氏任沿海制置使兼知庆元府时的作品。吴潜在庆元知府任上宦绩可观,并主持修纂了《開庆四明续志》。在此之前,《宝庆四明志》已对四明地区的山川、疆域有较详细的记载,故新志所补的内容,多有关吴潜的治绩及其文章。其中收录的《吟稿》二卷《诗余》二卷,因吴潜文集世久无传,成为保存其文学创作的重要文献。《吟稿》二卷收诗209首,而《两宋名贤小集》中的《四明吟稿》一卷,仅收诗11题19首,另摘句若干。仅据成书时间及地理距离来论,不排除临安出版商据开庆志中的内容选辑而成的可能;但从小集的存诗规模来看,恐怕采编者未必看过开庆志,或从其他地方文献中散辑而来。

以上七种地方小集,大多不是从文集中辑录而成,而是有其他类型的文献来源。其中是否杂入了诗人在其他地区创作的作品,尚有待细考。但我们可以确定,《齐州吟稿》中的诗歌并非都创作于齐州。《蔡州》《西楼》《鹤林寺》《亲旧书报京师盛闻治声》《岘山亭置酒》《游东山示客》6首,根据诗歌文本中的信息,可知与齐州无关。《蔡州》《岘山亭置酒》作于襄州,《西楼》《亲旧书报京师盛闻治声》《游东山示客》作于福州,《鹤林寺》作于镇江。故在严格意义上,《齐州吟稿》同样有后编的诸多痕迹,不能算是曾巩生前自编的“外官小集”。但如果这部小集真的是由后世的编纂者从曾巩文集中选辑而来,又难以解释为何在作品的编次上与《曾巩集》早期的几个版本系统有如此大的差异。或者说,如果我们要断言《两宋名贤小集》的编者对某一种曾巩文集的依赖,而非小集或其他文献类型,就必须对编次混乱的问题作出一个合理的解释。

二《齐州吟稿》与《元丰类稿》康熙西爽堂刻本的关系

李震在《曾巩年谱》中,借用朱东润《梅尧臣集编年校注》中的“揭树皮”之法,“据事定点绝对肯定,定点后对中间的可相对肯定”?譼?訛,指出《曾巩集》“虽为分体编定,但在分体内部,大抵为某一时期作品编在一起,且按时间排序”?譽?訛。其相关举证,就是卷五、卷七中的知齐诗歌。事实证明,这种系年法有其可取之处,当然也存在一些局部的困惑。如“绝对肯定”是否一定能推演出两点中间的“相对肯定”,以及有否可能将“相对肯定”进一步精确化为“绝对肯定”?在不同的曾巩集版本中,知齐诗歌的编次有不小的差异,在“相对肯定”的环节,如果出现了系年上的绝对矛盾,那么,能否开辟出另一条具有方法论意义的解决路径?带着这些疑惑,笔者尝试以《齐州吟稿》为切入点,考察曾巩知齐诗歌的序次,是否还有进一步探讨的空间。

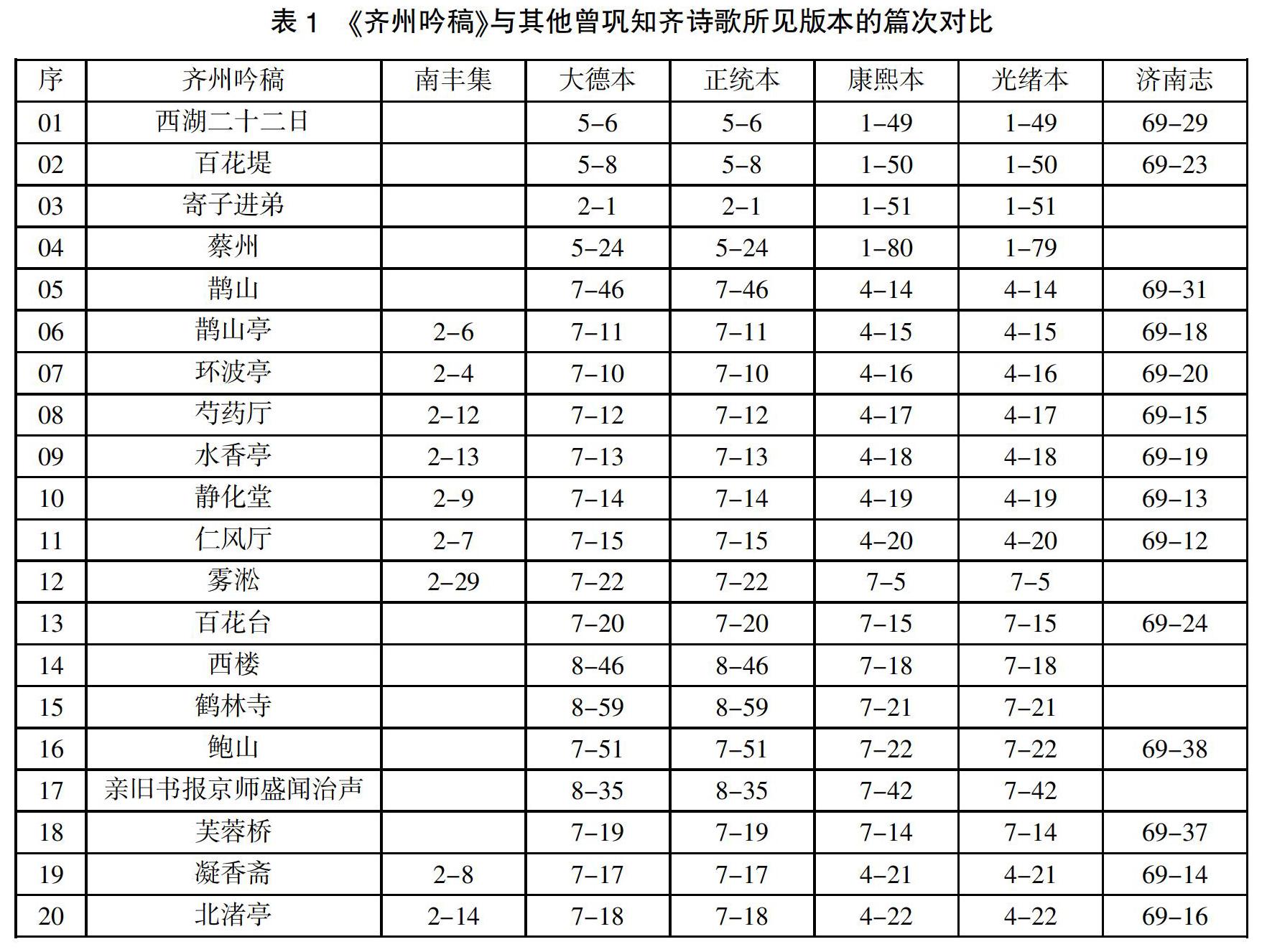

我们选取五个具有代表性的曾巩文集版本。《四部丛刊》影印元大德八年东平刻本《南丰先生元丰类稿》五十卷,是现在最常见的《元丰类稿》五十卷的祖本,所有的明刻本和大多数的清刻本,包括中华书局整理所据底本清康熙五十六年长洲顾崧龄刻本,皆据此翻刻、增修而来;《宋集珍本丛刊》影印的明正统刻本,即据元大德本翻刻,这是明本中最早的一部,其中一些刊印上的疏失,亦被明中后期的诸多刻本沿袭;《宋集珍本丛刊》另影印了金平阳刻本《南丰曾子固先生集》三十四卷,这是独立于《元丰类稿》五十卷本以外的另一个版本系统,虽然没有后续的翻刻本,却是现存最早的一部曾巩文集,尤为珍贵;中国国家图书馆藏清康熙四十九年曾国光西爽堂刻本,书目著录为“《元丰类稿》五十卷”,而实物卷首的牌记为“曾南丰先生文集”,其诗歌排序与金本、元本系统有很大不同;《宋集珍本丛刊》影印的清光绪十六年慈利渔浦书院刻本,即据西爽堂刻本校误重刊,且保存了藏书家的不少校勘、眉批文字。另外《(道光)济南府志》卷六九收录曾巩诗歌30题,除《登华不注》(69—28)《芙蓉台》(69—30)外,其余皆见于《齐州吟稿》,虽然我们暂未考知《济南府志》的文本来源,但亦列入表中,以备参考。

(为表格简明,《南丰曾子固先生集》简称《南丰集》,《康熙西爽堂本》简称《康熙本》,《光绪渔浦书院本》简称《光绪本》,《道光济南府志》简称《济南志》)

通过《齐州吟稿》与五部文集的比对,不难发现,曾巩文集的演变,可分为金本、元本、西爽堂本三个系统。现有的研究,对金本、元本足够重视,对康熙西爽堂本的关注较少。陈杏珍、晁继周整理的中华书局版《曾巩集》,采用了十五种校本,包括更晚的光绪十六年渔浦书院刻本,但未参校西爽堂本。《宋集珍本丛刊》之所以影印渔浦书院刻本,主要是因为“正文中于篇题及书叶天头多有旁批、跋语……应是田氏(田金楠)据宋本、元本、四库本及何焯校勘识语所批,具有校勘价值”?譹?訛,主事者对其祖本西爽堂本未有太多留意。

令人意外的是,与《齐州吟稿》在诗歌编次上最接近的,不是早期的金、元、明诸刻本,而是晚出的康熙西爽堂刻本,其序次出现大面积的一致,绝不是偶合。这就产生了一个严重的疑问:如果我们信任同一部书的不同版本在刊印时间上的优先级,那么,旧题宋陈思编、元陈世隆补纂的《两宋名贤小集》,它在篇次上与清刻本如此相吻合,只可能有三种情况:第一种情况,清刻本在编序上舍近求远,不利用元、明《元丰类稿》五十卷本的刊印成果(版本、印次众多,不难访寻),而是借鉴了一部从未有过刊印、只以手抄本形式流传的《两宋名贤小集》,且这种情况仍无法解释,清刻本在知齐诗歌之外的其他作品的编次依据;第二种情况,《两宋名贤小集》并非如卷首题署所指,是由宋末元初人编纂的,书中的很多内容,甚至可单独成册的整部小集,都是由清人增添、加工而成的;第三种情况,清本《元丰类稿》的旧本来源有别于现存的金本《南丰曾子固先生集》三十四卷、元本《南丰先生元丰类稿》五十卷两个版本系统,而是来源于其他已经亡佚的两宋旧本,而这个旧本正是《两宋名贤小集》的采访图书之一。王行恭在西爽堂刻本卷首的《重修曾南丰先生文集序》中说:“今其嗣孙国光欲为重梓,悉从古本,还其太素。”?譺?訛虽然我们已难知晓其底本有多“古”、如何“从”,但至少为相关思考提供了另一种可能。

第一种情况,从情理上说,其可能性微乎其微;第二种情况若成立,则将为存在较大争议的《两宋名贤小集》的成书年代再添一例清人“递增”或“作伪”的旁证;第三种情况若成立,则清康熙四十九年(1710)曾国光西爽堂刻本在曾巩集版本系统中的重要性将得到一次实质性的提升。后两者,无论哪一种情况,都有助于我们完善对宋代文学文献某一局部的基本认识。

但我们必须承认,并非知齐诗歌的《蔡州》《西楼》《鹤林寺》《亲旧书报京师盛闻治声》《岘山亭置酒》《游东山示客》六首之所以被杂入《齐州吟稿》之中,就是受到了西爽堂系统之篇目编次的误导。即使我们认可现存的《两宋名贤小集》至少其中的《齐州吟稿》部分反映元編原貌,承认它借鉴了一部我们现在已无法看到的两宋旧本,这部旧本在编次的合理性及反映作者本意上也无法与元本系统相比。从整体来考量,现存的各种曾巩诗集中,最能反映真实且全面的时间次序的依然是元本系统。以元本对照,可知《齐州吟稿》并没有收入曾巩知齐期间的所有诗歌,且不论那些地方性知识不够显著、未必能精确系年的交游、感怀之作,连《北湖》《芙蓉台》《华不注山》这样典型的景观之作亦未收入。而它们未被收入的原因,恐怕正是因为这些诗歌在西爽堂系统中被编置在了其他地区诗歌中间,辑采者未有留意。

从诗集的体例来看,元本系统共有诗歌八卷,卷一至卷五为古诗,卷六至卷八为律诗,分体颇为粗疏。西爽堂系统中的诗歌亦八卷,卷一为五言古诗,卷二为七言古诗,卷三为五言律诗,卷四至卷五为七言律诗,卷六为排律,卷七为五言绝句、七言绝句,卷八为歌行。也就是说,在分体意识上,西爽堂本比元本更加精细。如《奉和滁州九咏》组诗,整体见于元本卷二;但在西爽堂本中,《游琅琊山》《幽谷晚饮》见于卷一,其目录下小字注曰“《奉和滁州九咏》之一”,另七首见于卷二,其目录下亦有小字注:“内《游琅琊山》及《幽谷晚饮》编入一卷,五言古。”?譹?訛如此为了确保体裁的同一性,而牺牲文本的结构性,所反映的是一种偏离作者意图而指示读者学习门径的编纂倾向。从这个角度来说,西爽堂本系统的祖本,其出现时间应晚于元本系统的祖本。故综合来看,《齐州吟稿》中的诗歌内容与篇次,很有可能从清康熙三十九年(1700)西爽堂刻本(或其祖本)中誊袭而来,包括一系列新出现的疏失。这有利于我们对《吟稿》的成书年代作出更精确的判定,在此之余,也在《两宋名贤小集》的成书问题上,为已有的考证成果,提供一个新的例证。

三《齐州杂诗》的“还原”与诗歌地方性的提纯

虽然《齐州吟稿》不是曾巩自编的小集,但曾巩在齐州任上确实有过一次知齐诗歌的整理工作,我们从其《齐州杂诗序》中可略窥端倪:

齐故为文学之国,然亦以朋比夸诈见于习俗。今其地富饶,而介于河岱之间,故又多狱讼,而豪猾群党亦往往喜相攻剽贼杀,于时号难治。余之疲驽来为是州,除其奸强而振其弛坏,去其疾苦而抚其善良。未期囹圄多空,而枹鼓几熄,岁又连熟,州以无事。故得与其士大夫及四方之宾客,以其暇日,時游后园。或长轩峣榭,登览之观,属思千里;或芙蕖芰荷,湖波渺然,纵舟上下。虽病不饮酒,而闲为小诗,以娱情写物,亦拙者之适也。通儒大人,或与余有旧,欲取而视之,亦不能隐。而青、郓二学士又从而和之,士之喜文辞者,亦继为此作。总之凡若干篇。岂得以余文之陋,而使夫宗工秀人雄放瑰绝可喜之辞,不大传于此邦也。故刻之石而并序之,使览者得详焉。熙宁六年二月己丑序。?譺?訛

曾巩在结束一段任职后,是否有“一官一集”的编纂习惯,我们不得而知。但根据曾巩诗歌的已有系年成果可知,他在齐州任上确实创作颇丰。当地文人甚至在他未离任时,就采用刻石这一特殊的存录形式,将其诗歌及本土文人的唱和之作进行汇集。既然曾巩明言创作的背景,是“与其士大夫及四方之宾客,以其暇日,时游后园”,而之所以同意刻石,是为了让“宗工秀人雄放瑰绝可喜之辞”传于本邦,那么,这些被勒于石上的“娱情写物”之诗很可能只限于同人唱和的景观之作,并非所有的知齐诗歌都一概收录。另外,它既然被冠以“杂诗”之名,我们也要考虑到中国古典文学中的“杂诗”传统,以及以杜甫《秦州杂诗》为命名典范的地方诗歌创作传统相关的体性特征是否被《齐州杂诗》所承袭。现存曾巩知齐时的景观诗歌,或七律,或七绝,体裁并不统一,但在曾巩撰《齐州杂诗序》后一个月,即熙宁六年(1073)三月,孔平仲来齐州拜访时任齐州儒学教授的兄长孔武仲,创作了《曾子固令咏齐州景物作二十一诗以献》组诗。分题曰:《阅武堂》《阅武堂下新渠》《凝香斋》《芍药厅》《仁风厅》《竹斋》《水香亭》《采香亭》《静化堂》《鹊山亭》《芙蓉桥》《芙蓉台》《环波亭》《水西桥》《水西亭》《西湖》《百花桥》《北湖》《百花台》《百花堤》《北渚亭》?譹?訛,以上皆五言绝句,体式齐整。仅就诗题而言,其中有17题见于《元丰类稿》(《竹斋》《采香亭》《水西桥》《百花桥》四篇未见);但就体裁来说,曾诗皆七言,孔诗皆五言,没有一首属于同体创作。我们不禁要问,孔平仲在应邀作诗的时候,眼前是否有《齐州杂诗》的诗册或碑石?或者说他的创作是否被刚结束的齐州士大夫的唱和、刻石活动所感染?具体情形,固然已难考证,但考虑到熙宁六年(1073)夏赴任齐州掌书记的苏辙创作有《和孔教授武仲济南四咏》,我们实可将孔武仲、苏辙等人的创作行为视为曾巩齐州唱和的一次回响。

《齐州杂诗》的刻石亡佚于何时,殊难考证,《(乾隆)历城县志》卷二三《金石考》引《齐州杂诗序》,明言“右见本集,石刻已亡”?譺?訛,可知至晚在乾隆年间已不知所踪。现存曾巩知齐诗歌最集中的展示主要有两种文献:一是《两宋名贤小集》本《齐州吟稿》,一是《(道光)济南府志·艺文志》中的30题曾巩诗歌。根据前面不同版本之间的知齐诗歌的对比,我们可知《齐州吟稿》参考了清康熙西爽堂刻本或其祖本的可能性很大。但西爽堂刻本在诗歌篇目的编次上并没有表现出比金本、元本更高明之处,反而制造了更多的混乱。从这个角度来说,《齐州吟稿》的出现,实际上体现了编者对作家之地方书写的一种过程还原。这种重编行为,更像是为了弥补《齐州杂诗》佚失的缺憾,满足了整个文人社会在地方观念兴起后对地方性知识及相关文学作品的需求。也就是说,他们的目的在于找出并汇集相类作品,重新塑造作家之于某地的文学形象。至于这些作品应该怎么编排,其序次反映了怎么样的结构意义,并不在早期编采者的考虑范围内。

《(道光)济南府志》的“艺文志”,其所录曾巩知齐诗歌的序次,与先前的多个文集或小集版本有较大的差异。方志编纂者无视常见的曾巩文集,而采用了一种世人罕睹的旧籍珍本,这种情况几无可能。已有的几种曾巩文集或小集,在诗歌编次上固然也有混乱之处,但某些局部以时间先后为序,大体上是可以成立的。如果说作品的编次暗含“时间”意识,更能反映作者本位与历史现场,那么,《(道光)济南府志》进一步打乱了时间则是在追求另一种文本结构上的意义,那就是“地方”观念带来的“空间”意识。

《(道光)济南府志》中的30题诗歌,采用的编排方式颇为特别。第1—6题《郡楼》《郡斋即事》《仁风厅》《静化堂》《凝香斋》《芍药厅》,咏齐州官署;第7—11题《北渚亭》《北渚亭雨中》《鹊山亭》《水香亭》《环波亭》,咏“亭”;第12—16题《阅武堂》《阅武堂下新渠》《百花堤》《百花台》《早起赴行香》,咏州城建筑;第17、18、20题《西湖》《西湖纳凉》《西湖二月二十日》,咏明湖风光;第23—25题《舜泉》《趵突泉》《金线泉》,咏“泉”;卷26、28题《北池小会》《芙蓉桥》,咏“桥”③。大体来说,其编次原则与《济南府志》卷十一“古迹”的分类体系相当,符合以官署为中心不断向外扩展的城市构局。

以地理、政治、文化空间为序的编次结构,正是以曾极《金陵百咏》为代表的两宋地名百咏的普遍特征。而曾极为曾巩弟曾宰的裔孙,这真是一个巧合。已有研究证明,现存的《金陵百咏》诸单行本,均源于重订本《方舆胜览》?譹?訛,也就是说,宋元时期吟咏地方风物的百咏组诗,不少依赖于地方志而非作家本集得以保存下来。包括前面提到的《嘉禾百咏》,也是类似的情况。像“百咏”这样有明确的地方书写意识的组诗,方志编纂者固然不至于重新打乱其篇目序次,但像曾巩知齐诗歌这样的散篇集合,就留给了编纂者较大的发挥空间。如果说《齐州杂诗》的首要功能是为了纪念文人间的唱和活动,那么,到了《齐州吟稿》,重编者就有了复原曾巩知齐诗歌之整体面貌的一些想法;至道光年间的《济南府志》,经过了明人对“唐宋八大家”的提倡,以及清代桐城派文人对曾巩的全面接受,曾巩文集得到了广泛的流通与阅读,其知齐诗歌已成为常识,在这样的文学情势下,对诗歌中的地方性元素进行再一次的提纯,至少在济南府的官员与文人眼中是有必要的。他们的提纯方式,就是通过新的文本结构,予以空间上的可视化呈现。文学终究是后世读者的文学,虽然他们有意接近曾巩某一人生阶段的历史现场,但事实上却离时间的真相越来越远。

余论:近世诗歌存录方式中的信息遗留与变异

通过《齐州吟稿》这个案例,我们还可以对近世诗歌存录方式中的某些问题作一些延展性的思考。如西爽堂刻本的出现,无论其质量好坏,都意味着在金本、元本之外又生出一个版本系统来。在情理上,明明有质量上乘的早期版本可以依赖(西爽堂刻本中有邵廉序,至少说明曾国光参考过邵廉刻本,而邵廉刻本属于元刻本系统),却非要打乱篇次重编,这有违文集编纂的常理。更何况王行恭在西爽堂刻本的《重修曾南丰先生文集序》中明确说“今其嗣孙国光欲为重梓,悉从古本,还其太素”,可知这次刊印是依据了某一部“古本”的。虽然我们已经找不到更早的版本实物,但在没有反证的情况下要断然否定王行恭说法的真实性,似乎也有失妥当。如果西爽堂刻本确实参考了更早的未知古本,那么,就存在一种情况,即晚出的诗歌总集中可能保留了某一种未进入学界视野的早期版本的编次信息。在曾巩的案例中,因为西爽堂刻本尚在,我们得以重新审视这一问题,但如果没有可以对应的别集版本,我们是否应对早期的文学总集中的作品编次情况特别是与早期别集版本的不同之处,给予更多的留意呢?因为其中可能保留了某一部早期未知版本的信息。现今学界对《两宋名贤小集》成书过程的认识,由于留下了较长的时代区间(从晚宋到清前期),而且是否成于一手尚难定说,以致有些讨论无法充分展开。故接下来笔者将另以《盛明百家诗》或《列朝诗集》为个案,考察大型诗歌总集之于保存作家别集早期未见版本之编次信息的文献学价值,希望能推动相关话题的进一步讨论。

另一个可以引发思考的,是“地方诗歌”观念及其形态的形成问题。从题材内容来说,任何诗人的作品中都有或多或少的吟咏地方的诗歌,至于这些诗歌是否反映作者的地方意识,那是另一回事;即使作者有较自觉的地方意识,这些散见于文集中的诗歌能否吸引读者对其中地方性的关注,又是另一回事。由此,讓相类作品汇集在一起,是吸引读者目光的一种立竿见影的做法。在曾巩的案例中,现已亡佚的《齐州杂诗》,究其初衷,是为了彰显文人雅集之盛举;而其文集中创作于同一地区的诗歌,与其说是为了彰显其中的地方特征,不如说是文集编定者对诗人行迹的一种再现。唯后出的《齐州吟稿》,其对曾巩诗歌中的地方性的提纯,及对诗人身处地方之文学形象的塑造,体现出颇为自觉的文学诉求。也就是说,即使是相同的文本,只要表现为不同的存录、编次形态,足以带给读者不同的阅读体验,形成不同的文学认识。由此返观,前文提到的《金陵百咏》《嘉禾百咏》,由于其最早出处为《方舆胜览》《至元嘉禾志》,那么,相关组诗结构及文本编次是否反映诗人的创作原貌,也是尚可怀疑的。从这个角度来说,无论是方志中的艺文志,还是郡邑类文学总集,都只代表地域文人意在建构地方性文学知识体系的编者立场,并不能反映在整体文学世界中的士大夫作家对“地方”的理解与实践。除非我们确定相关作品在作家别集与地方文献中的文本及其编次完全一致,否则,那些被地方文献所载录的诗歌,至少从作者的角度来说,并不具备看似显而易见的地方特征。这里所指向的疑惑,并不是文人“地方”意识之形成时间的早晚,毕竟以上作者的生活时代与其作品所见地方文献的编纂时间相距并不远,而是关系到作者的身份认知等问题,到底是一位尚无“地方”意识可言的朝堂士大夫在用诗歌记录其地方见闻与经历,还是一位深具地方观念的文人在有意识地通过文学创作制造新的地方性知识,或将地方性知识创造性地转化为更具传播生命力的文学作品,这是我们需要深思的。

总的来说,对“地方诗歌”的考察重心,固然首要放在对作品的文本分析上,但作品之文献来源的不同,及其中反映出的文本编次特点,同样可以成为我们考察中国文学中的地方书写意识及其传统如何形成的另一个重要维度。