层进式医疗器械创新人才培养的实验教学改革

赵展,胡秀枋,胥义

上海理工大学医疗器械与食品学院(上海,200093)

0 引言

我校生物医学工程专业医疗器械学科方向自成立起距今已有60多年的历史,是专门培养医疗器械,包括医用电子仪器、精密医疗器械、医疗器械质量与安全等本科人才的专业方向。该专业“医疗器械工程”于2004年被列为上海市重点学科及上海市高校高水平特色建设项目,2006年获批上海市地方高校的第一个教育部工程研究中心“现代微创医疗器械及技术”,2018年获批“上海介入医疗器械工程技术研究中心”及市级实验教学示范中心“医疗器械工程实验教学中心”、 2019年生物医学工程专业获批国家级一流本科专业“双万计划”建设点。现今该学科正立足上海,服务全国,放眼世界,紧密依托学科交叉、人才积聚的综合优势,为努力建成国内一流的医疗器械工程专业而奋斗[1-2]。在当今创新型人才已经成为最重要的战略资源的情况下[3],特别是在“大众创新、万众创业”理念的引领下,各高校加大了对创新创业的重视,开展了丰富多样的创新创业实践活动[4],为适应国务院提出的《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》,最大限度地释放我校医疗器械工程创新人才培养活力,提升学生的创新创业创造能力,增强本专业的社会影响力和竞争力,抓住机遇,迎接挑战,近年来医疗器械实验教学进行了一系列的教学模式改革,以期更好地适应新时期、新形势下的社会发展,激发学生的创新创业创造的主动性、积极性。

1 医疗器械工程专业实验教学模式、教学方法改革

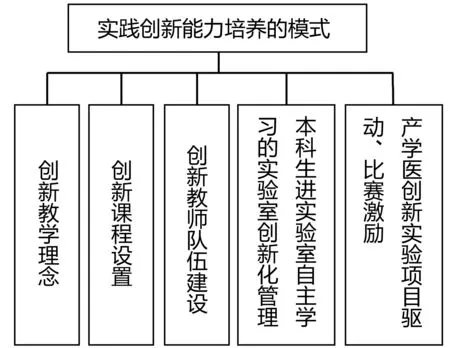

教学模式主要指教学的组织形式、内容、完成形式、使用实验室等情况,多模式教学可以根据学生自身的基础、学习目标和学习兴趣,选择适合自己的模式,以充分调动学生学习的积极性、主观能动性,激发其创新潜能[5]。我校精密医疗器械工程专业方向,其人才培养模式自创始之初就非常注重实际需求对人才素质的要求,并进行了一系列的改革探索,特别是在巩固已学理论知识的实践动手方面,把动手能力、创新意识和创新能力的教学贯彻到日常教学中去,弥补了专业创建之初,因教材、教学实验设备缺乏,部分设备过于简陋、医用实验耗材昂贵等现实困难。根据本专业特点先后建立了模拟手术室、有源及无源医疗器械检测、透析仪器分析、微创医疗器械为核心实验的各实践教学模块,实现了课堂教学与实验教学形式多样化。另外,为弥补教学资源短缺,学校结合专业特点及行业情况,选择与德尔格、新华医院等国内外大型医疗器械公司、医院进行合作[6],通过聘请校外人员来校学术讲座、专题报告,及与之签订实习协议,建立学生实习基地,合作共建校内实验室等方式,实现了让学生尽早地了解企业、毕业后能尽快融入企业,同时也把企业实际需求、企业创新、企业科学研究渗入到了校内教学之中,强化了学生实践动手能力和综合创新素质的提升,其培养模式如图1所示,具体如下。

(1)创新理念的改革

为适应创新需求,对实验教学理念、创新队伍和课程设置方面进行了系列改革。比如,创新教学理念紧紧按照“医工结合、强化实践、激发创新”的教学理念,科学地设置了实验教学课程及实践项目,始终注重对学生实际应用及创新能力的培养,并兼顾先进性、开放性、创新性以及将科研成果转化为教学与实验,形成适应本学科特点及自身系统性、科学性、完整性的实践与教学体系[7]。

图1 创新能力培养的模式Fig.1 Pattern of innovation ability cultivation

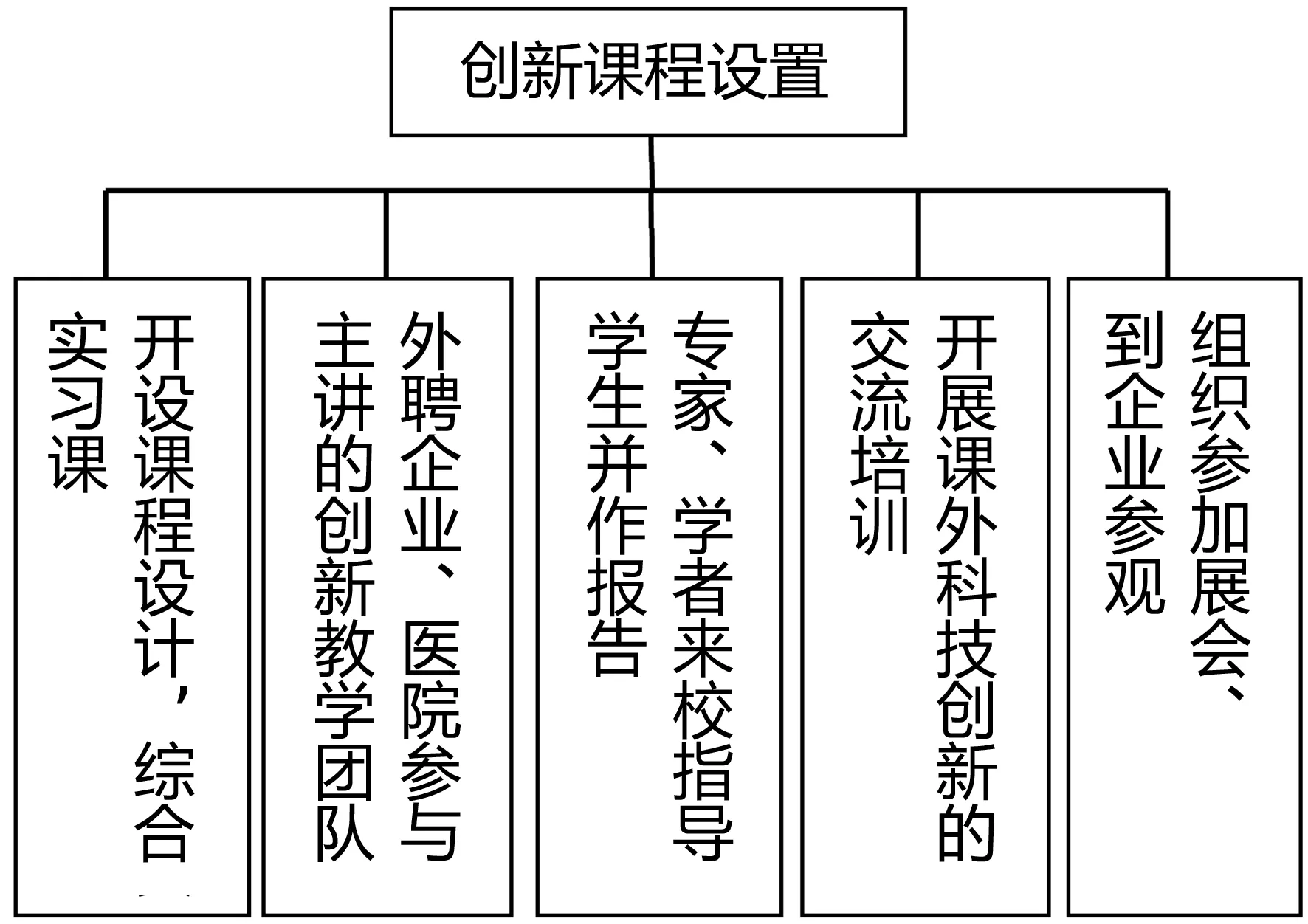

(2)课程设置

从课程设置上,注重创新实践课、综合设计课的开设,把培养创新能力的应用型人才做为重要的培养目标,按照实验教学内容的学习顺序和学生学习的接受程度,按性质设置了不同难易度的实验课,涵盖基础到综合的实验,把实验教学课分成了基础性实验、创新公选课、综合性设计型实践课、课程设计、创新性实践课、学院级的微创基金项目等,逐渐形成了创新意识内化于心的步步为营、层层递进上升的实验教学的培养内容[8],强化建立了创新知识培养的阶梯型实践教学平台,如图2所示。比如基础性实验课《医疗器械认知实践》以验证、认知为主,一般以教师作演示示范,从基础的医疗器械认知、操作使用及进行“患者”真人演示等,让学生实际操作、亲自体验以加深了解,巩固基础理论、基础知识、基本技能——“三基”,为今后创新打下学科基础。“三基”是一切学科能力的基础,离开基础去谈创新将是无源之水、无本之木,因此一定要打好基础。再如,综合性设计型实验课《医疗器械综合设计》,比基础性实验耗时且用到的知识范围更广,通常采用多媒体播放视频、现场拆装,形象直观地给学生展示其结构原理、治疗过程、工作过程等,让学生能应用较宽广的专业知识独立解决所碰到的问题,进一步让创新培养落到实处,从而进一步提升创新意识。

图2 创新课程设置Fig.2 Innovative curriculum setting

(3)教师队伍的建设

注重教师队伍的建设,聘任有项目创新经验的教师担任校内本科学生创新指导导师,以“工程师、教师、医师”合作的“三师型”教学团队模式,建立一支人员结构合理、三师联合的、各有特长且互补型的本科创新指导教师梯队。实践表明,经过专业创新指导老师的正确引导,能更高效地提升学生的创新能力[9]。

(4)提倡校内课外的自我创新能力培养

为了弥补堂内教学的不足,发挥实践教学在培养学生创新意识和创新能力的积极作用,适应高等教育教学改革形势的新发展,满足未来社会对人才创新能力、动手实践能力的需求,校内的课外创新能力培养采用开放性实验为主。通过构建完善的开放式实践教学体系平台,给学生提供必要且良好的实践环境[10]。此类实验以学生自我创新实践为主,实验室除正常使用外,采用部分实验室全天候开放(包括节假日),通过门禁及监控系统实施,学生可以在线预约,刷校园一卡通进入实验室自主做实验,独立做一些简单、易见成效的小项目,或以自学夯实创新基本功为目的。学生也可以自由结合组成创新小组,在一个实验室或多个不同实验室,以完成一个或几个实验项目为目的进行创新实验,如完成市级、校级、院级的大学生创新项目。科技创新小组的成立即丰富了学生课余生活,又扩大了知识面,业已成为培养动手实践能力、创新能力的重要活动阵地[11]。教师利用课余甚至周末给予适当指导,或参与讨论交流,但实验完成形式总体是以学生自理为主,教师仅加以引导、鼓励,不过分指责缺点,不挫伤他们创造的积极性。部分学有余力的学生还可以与教师自由结合,参加到教师的科研项目中去,与研究生一起组成课题组,充分激发本科生的创造潜能。

(5)提供校外实习与创新实践的机会

学校资源毕竟有限,限制了创新实践教学的进一步展开,而且学校的学习氛围与企业的工作氛围明显不同,如何让学生了解企业、让企业认可学生,如何使学生毕业后尽快融入企业,是学生毕业就业不得不面对的问题。学校结合专业特点及行业情况,选择了飞利浦、微创医疗器械公司等知名企业,与之签订了实习协议,建立了诸多实习基地,学生可以通过学校开设的生产实习、医院实习课进行外出实践锻炼,也可利用每年暑期放假时间,集中进行校外学习实践。企业实践是“卓越工程师教育培养计划”的特色所在,也是工科学生培养工程实践能力与创新能力的重要环节[12]。另外,还设立专项暑期实践基金,支持部分学生在短期内大量走访行业内的企业、医院,学习了解企业的生产产品、经营情况、医院的设备使用、患者的治疗过程等; 同时,学校也聘请了行业专家、企业工程技术人员来校或在企业进行学术讲座、专题报告等,促进产、学、研、医的沟通交流。

(6)鼓励参加各类比赛

比如近年来,学生先后参加了多个比赛项目,如电子设计大赛、机械创新设计大赛、生物医学电子学比赛、全国三维数字化创新设计大赛、科创杯、挑战杯等,提倡重在参与,并给予一定的支持,包括经费支持。另外,还对专利、论文的撰写和发表给予了较多的支持,并取得了可喜的成果。如近年来本文作者指导学生获得的专利授权包括“一种气动肌腱智能康复手装置(专利号: 201822241630.4)”“一种新型辅助筷子(专利号: 201820402480.8)”“一种实验教学模拟装置(专利号: 201721550611.9)”“一种助行器(专利号: 201720881364.4)”“下肢主被动康复训练器(专利号: 201720035611.9)”“双动型转速可控移位机(专利号: 201720036277.9)”“防褥疮的气动枕桥(专利号: 201621120643.0)”等几十项之多。

2 总结

通过上述 “基础实验-综合实验-设计创新实验-项目、比赛-论文专利”环环相扣的、层进式的实验教学创新培养模式的改革和探索,不仅提升了学生学习及创新的主观能动性,增强了学生学习的兴趣,并已取得的可喜的成果,大学生申请创新项目逐年增加,发表论文和专利意识明显增强,参加“挑战杯”“上汽杯”“全国三维数字化创新设计大赛”“ 全国大学生生物医学工程创新设计大赛”“创造杯”等各种竞赛的积极性显著提高,毕业就业率达到95%以上。针对精密医疗器械专业方向的医疗器械创新人才培养的实验教学改革,已在教学的实践中充分证明了能调动学生学习的热情,提升了学生的创新意识和创新能力,创新基本功得到加强,动手能力得到提高,分析问题和解决问题的综合能力得到训练,整体素质得以提高,为培养学生成为德、智、体、美全面发展,医工结合、机电结合、兼容管理、并具有创新能力、实践动手能力的创新性高级专门人才,实现全面提高教学质量做出了应有贡献。当然,随着我国教育和教学改革的不断深入,对创新型、研究型人才的培养要求的提高,我们仍需不断进行探索和完善。