乡村教师现代信息资源给养行为的调查

陈桂华,李国雄,陈时顺,章 普,杨兴芳

(1.通山县南林小学,湖北 通山 437612;2.湖北科技学院 教育学院,湖北 咸宁 437100)

21世纪以来,随着大数据、云计算、人工智能和互联网+等新兴信息技术的融入与弥散,人类的学习、工作与生活深受其影响,并发生着巨大的变革。在教育领域内,以计算机与多媒体教育应用为代表的传统信息技术涉及CAI(计算机辅助教学)和CAL(计算机辅助学习)以及在计算机软硬件基础上进行的所有教育、教学过程、教学评价和数字化教学资源的建设等。联合国教科文组织曾经提出:“从新的和更加广泛的意义上讲,信息技术是对教与学的全过程进行构思、实施和评估的系统方式,既包括技术的资源,又包括人的资源以及人机之间的交互关系,并以此来实现更有效的教育。”

信息技术如何以技术理性、工具形式整合到课程教学体系的各要素之中,成为教师教学用具、学生认知路径、教材基本形态的变式、教学方法技术的融通的重要物质载体,这就意味着,与传统教学形式相比,信息技术已将信息获取的方式方法、内容资源与人力资源深深浸润于课程内容之中,为共同完成教育教学这一神圣使命服务。因而,信息技术与课程整合后教师教与学生学必然呈现新的规律与特征,制约着教学这一特殊场域下的方方面面,成为影响教师尤其是乡村教师专业发展、能力提升的又一新困境。

信息技术与课程整合的关键是教师,然而从教师的知识观、技能观来看,是传统知识的提供者、传授者,以教为主,信息技术带来的教育革新使传统教师面临着新的严峻形势与前所未有的挑战,当然也给他们带来了新的发展机遇。这就要求中小学教师必须适应信息技术与课程整合的需要,从传统知识的提供者、传授者向课程设计者、教学信息的制作者转化;从传统的以教师教为主导学生学习的引导者、服务者的转化。诚然,当前教师队伍素质状况还不能完全适应这种变革所带来的需要,中小学教师当中尤其是年龄较大的教师不具备基本的信息技术操作技能以及信息处理与课程整合的方法手段技能等等,教师信息技术素养缺乏的短板成了直接且致命的制约因素。如何将短板补齐,现代信息技术与课程整合需要教师对自我角色进行重新定位,从教师角色的转变开始,给予教师应有的信息资源给养。也就是说,教师的信息资源给养行为是实现现代信息技术与课程深度融合的关键。本文以现代信息技术给养理论为核心,以整合技术接受与使用理论为框架,设计调查问卷,考察乡村教师现代信息资源的给养感知和现状,探讨影响其现代信息资源转化的主要因素与作用,目的在于为培养具备深度融合现代信息技术能力的乡村教师提供佐证。

一、调查基本情况

为了考察乡村教师现代信息资源的给养感知和使用现状,我们对湖北省咸宁市通山县的部分小学(包括教学点)进行了问卷调查,发放问卷1 500份,收回有效问卷1 242份,试卷回收率82.8%。

被调查的教师中男教师446人,女教师796人,其中25周岁及以下160人,26-30周岁284人,31-35周岁233人,36-45周岁281人,46周岁以上284人,学历情况:中专(中师)34人,专科445人,本科755人,硕士8人,教龄情况:工作2年及以下269人,3-5年208人,6-10年152人,11-20年226人,21年及以上387人,职称情况:员级(三级)267人,助理级(二级)625人,中级(一级)224人,副高级教师125人,正高级教师1人,毕业于师范专业的有801人,非师范专业的有441人;接受过信息技术与课程融合的相关培训的有944人(76%);所在的学校规定教师在教学中使用信息技术(资源)有971人(78.2%);将信息资源的使用作为教学业绩考核的指标之一的有681人(54.8%)。

二、调查结果

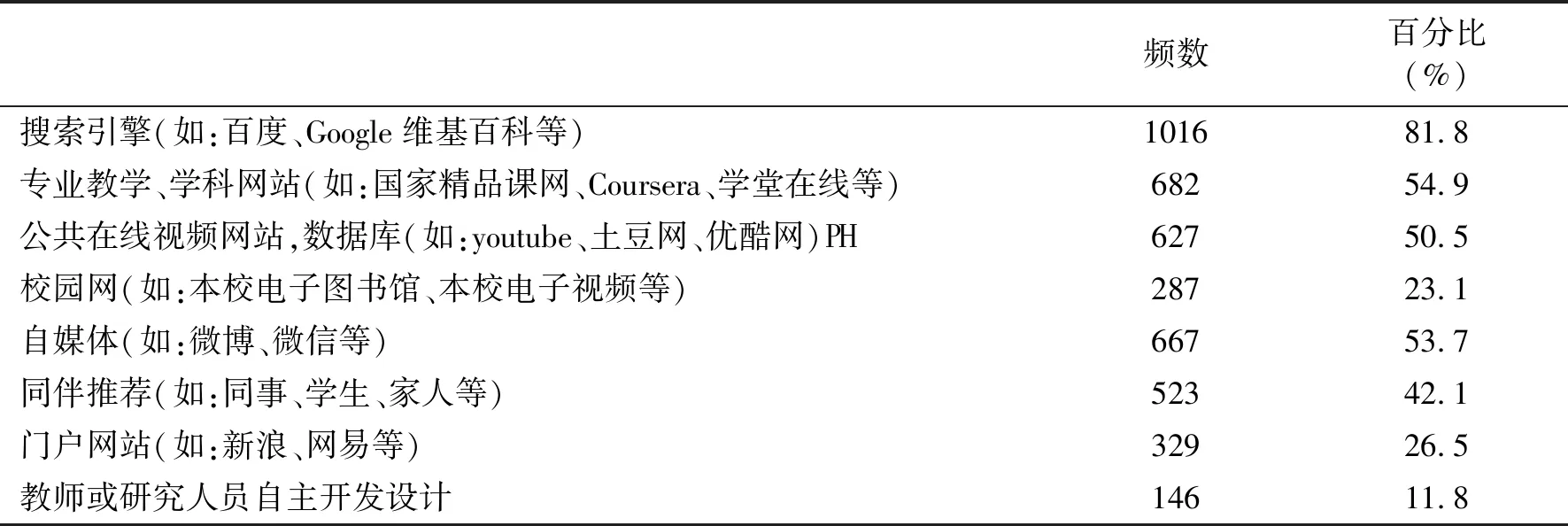

(一)教师获得信息资源的渠道情况

表1 乡村教师获得信息资源的渠道情况 单位

中小学老师获取信息资源的渠道主要有搜索引擎、专业学科教学网站、公共在线视频网站数据库和自媒体,其中通过搜索引擎获取信息资源的达到81.8%,使用校园网如本校电子图书馆和本校电子视频的仅有有23.1%,教师或研究人员自主开发设计的仅有11.8%。获取信息资源的渠道是多样的,但是最主要的途径还是搜索引擎、专业学科教学网站等媒体,学校校本资源不够丰富,积极主动研发设计的教师比例非常小。

(二)教师使用信息资源的基本情况

1.课程实施阶段利用信息资源情况

表2 乡村教师课程实施阶段利用信息资源情况

表2说明课程实施阶段信息资源的使用情况不太理想,经常使用的比例没达到40%。

2.利用信息资源使用教学情境情况

表3 乡村教师利用信息资源使用教学情境情况

好的教学情境能促使学生产生学习动力,能引发学生积极思考、丰富想象、内化知识、强化学生的认知行为。设计一个好的教学情境也需要合理使用各种不同的信息资源。从表3发现利用信息资源使用教学情境的情况不太乐观,特别是学生课内外自主学习经常使用信息资源的比例没达到30%。

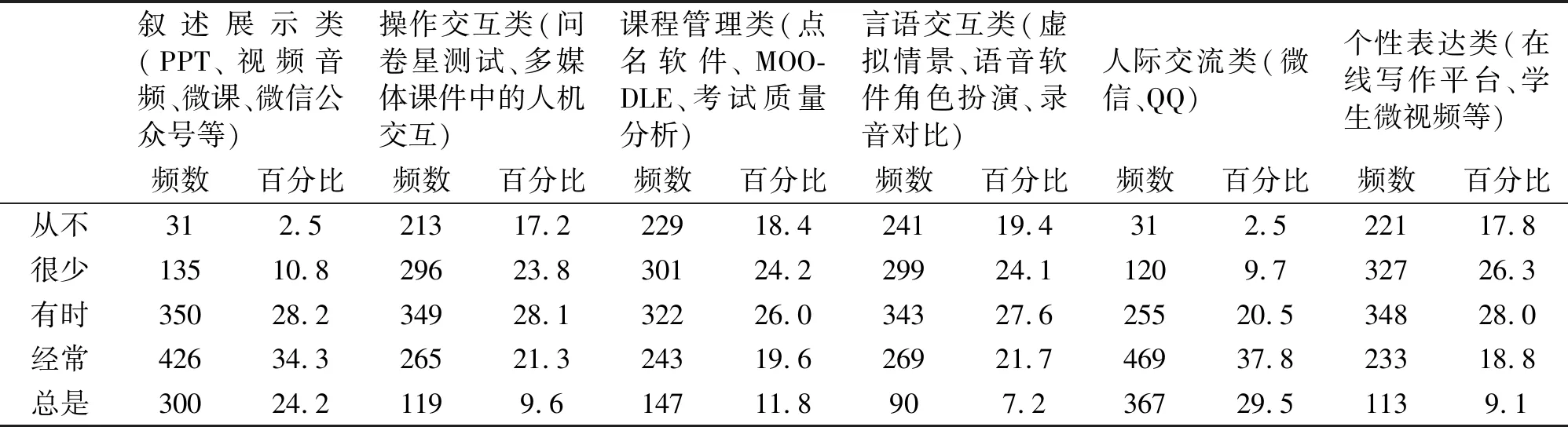

3.信息资源使用类型情况

表4 乡村教师信息资源使用类型情况

表4说明,虽然信息资源的类型非常丰富,但是除了叙述展示类和人际交流类经常使用率分别为34.3%和37.8%,其他类型的使用率均没有超过22%,使用率是极低的。

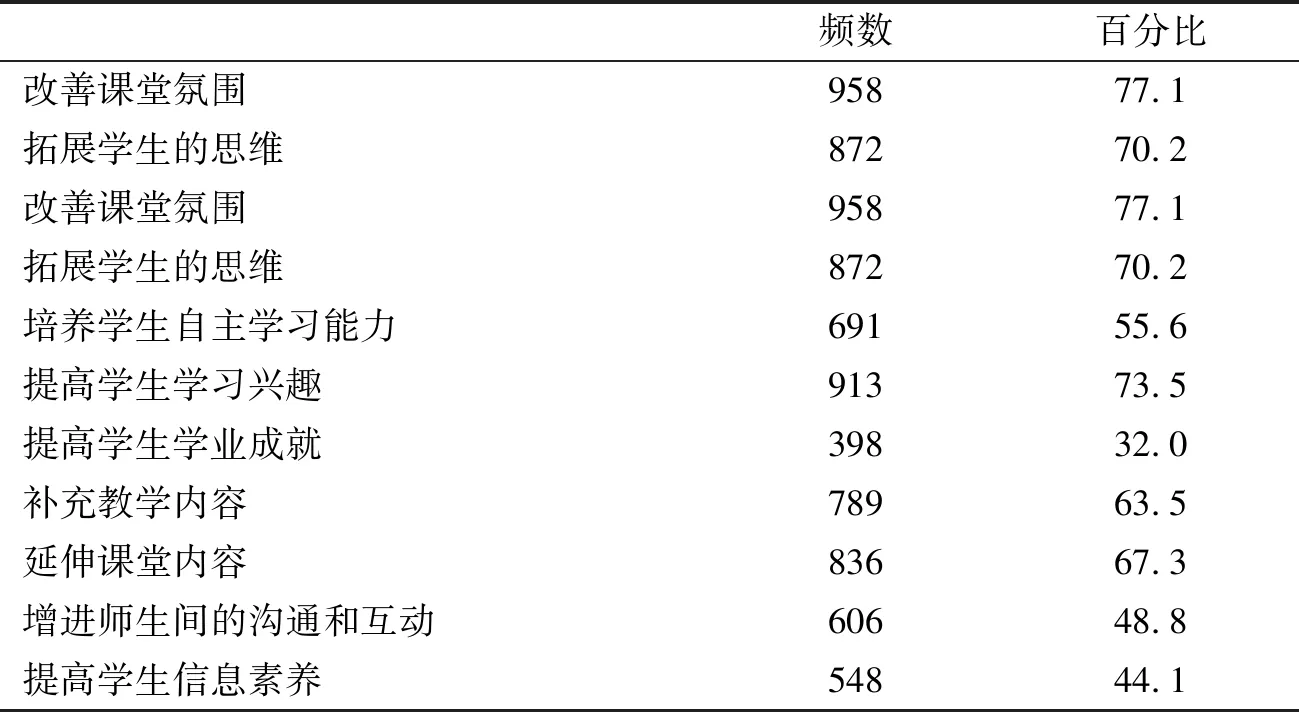

(三)教师使用信息资源的有助于学生学习的情况

1. 教学中教师使用信息资源有助于教学的情况(可多选)

表5 乡村教师教学中使用信息资源有助于教学的情况

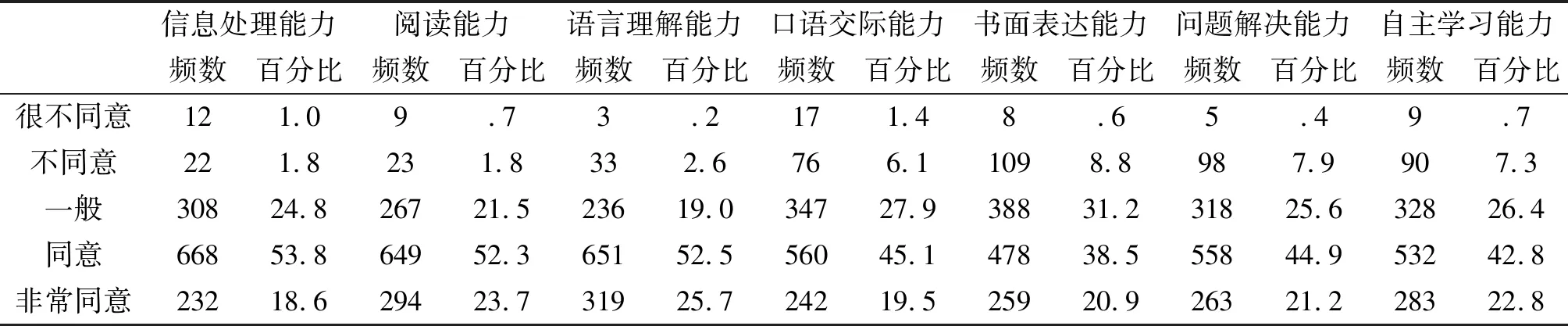

2.教学过程中教师使用信息资源可以提高学生能力情况

表6 乡村教师教学过程中信息资源可以提高学生能力情况

表5和表6说明,教师在教学过程中积极使用各种信息资源有助于改善课堂氛围、提高学生学习兴趣、拓展学生的思维、延伸课堂内容、补充教学内容等,同时有助于提高学生的信息处理能力、阅读能力和语言理解能力。

(四)教师信息资源的给养感知和使用情况

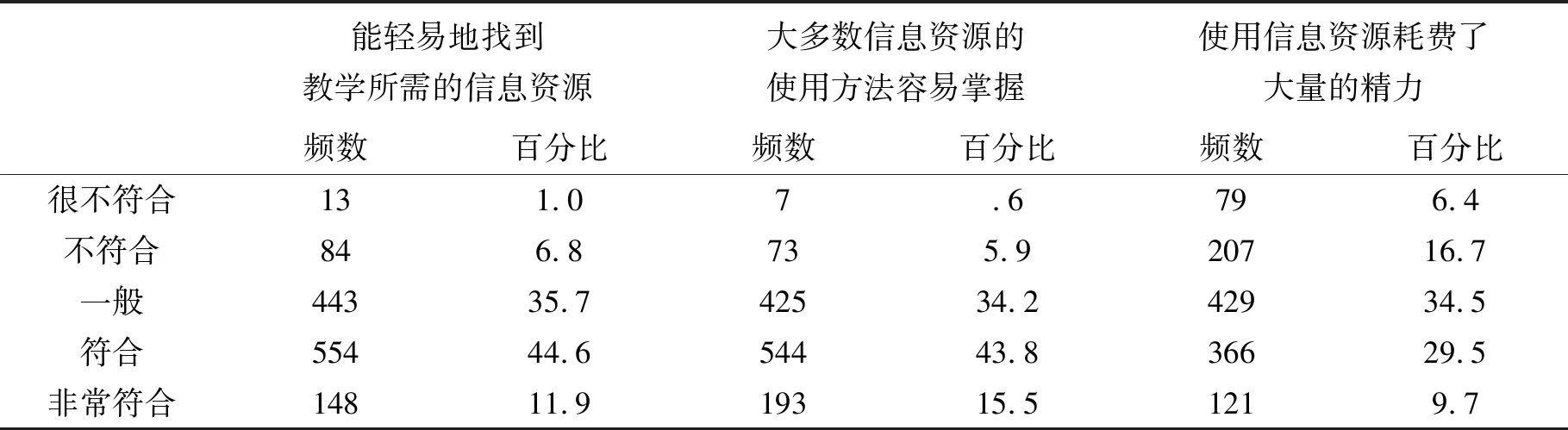

1.使用给养(UA)

表7 乡村教师使用给养(UA)情况

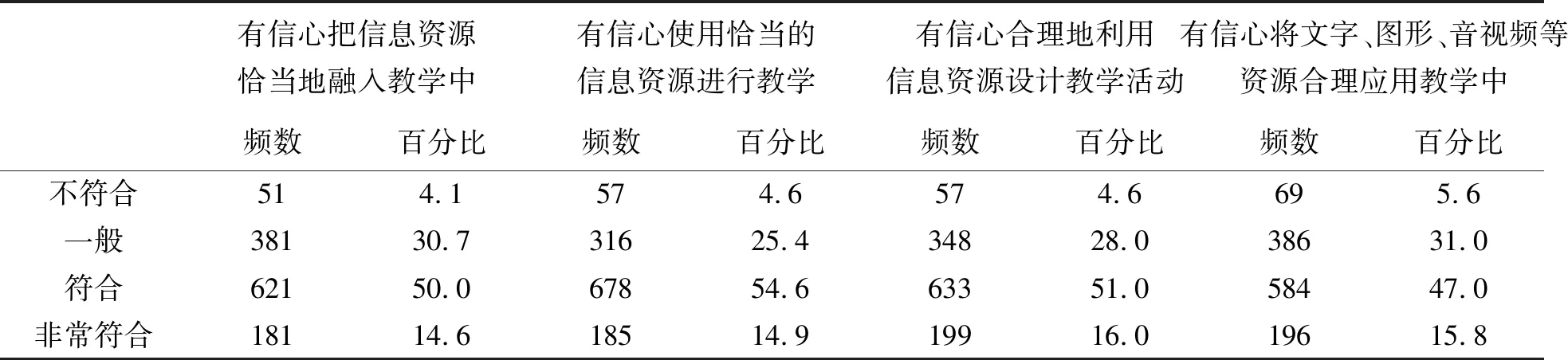

2.资源融合自我效能(RISE)

表8 乡村教师资源融合自我效能(RISE)情况

续表8 乡村教师资源融合自我效能(RISE)情况

3.教学自我效能(PSE)

表9 乡村教师教学自我效能(PSE)情况

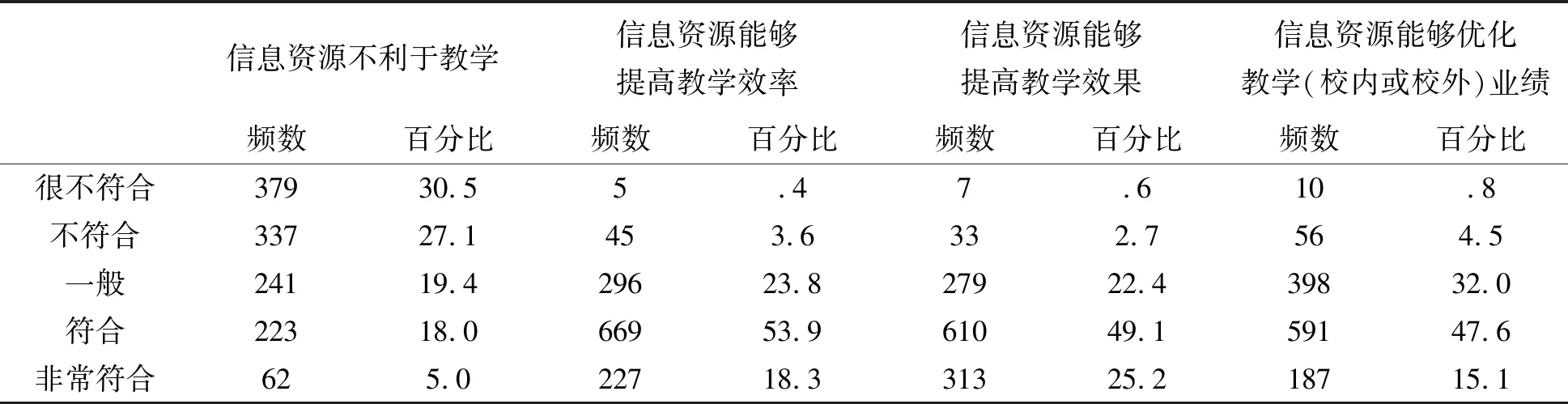

4.学生自我效能(SSE)情况

表10 乡村学校学生自我效能(SSE)情况

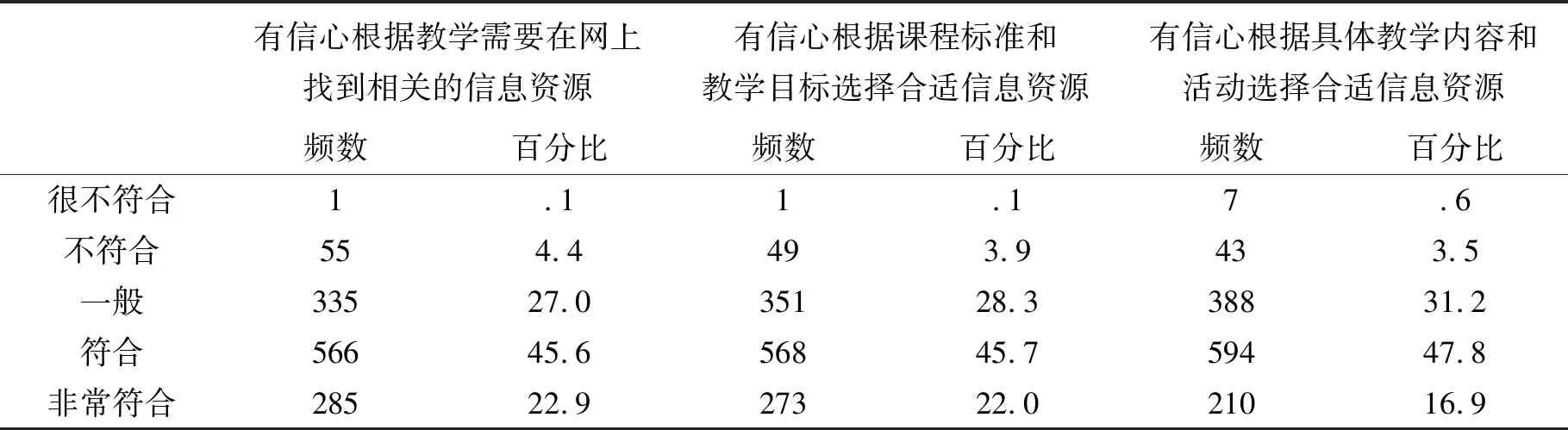

5.资源选择自我效能(RSSE)

表11 乡村教师资源选择自我效能(RSSE)情况

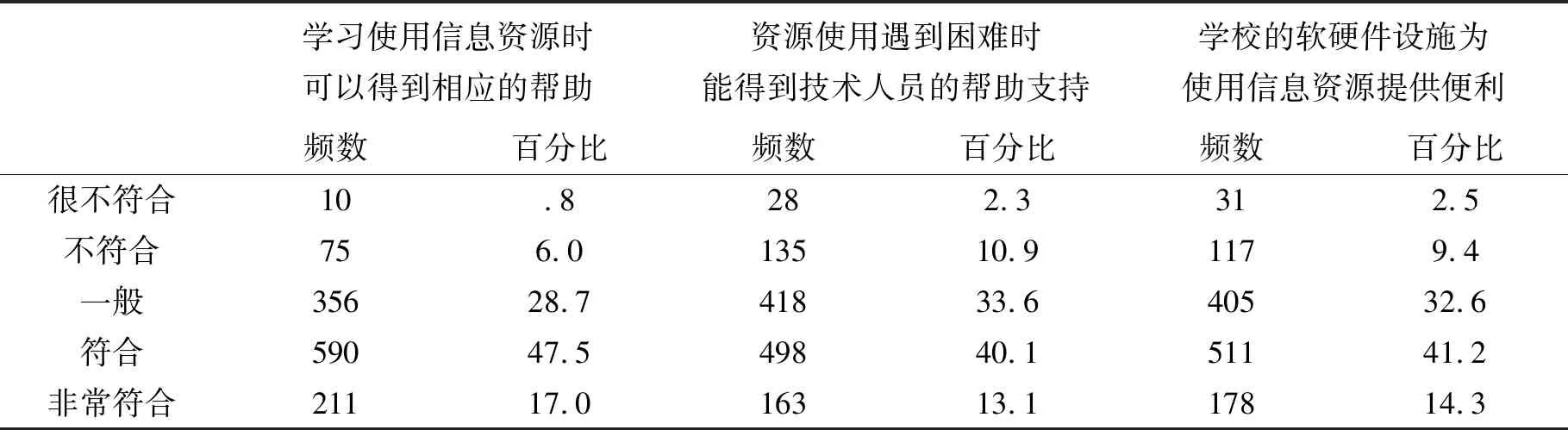

6.感知教学给养(PA)

表12 乡村教师感知教学给养(PA)情况

7.感知社交给养(SA)

表13 乡村教师感知社交给养(SA)情况

8.感知技术给养(TA)

表14 乡村教师感知技术给养(TA)情况

9.社群影响(SI)

表15 乡村教师社群影响(SI)情况

10.便利条件(FC)

表16 乡村教师信息资源使用便利条件(FC)情况

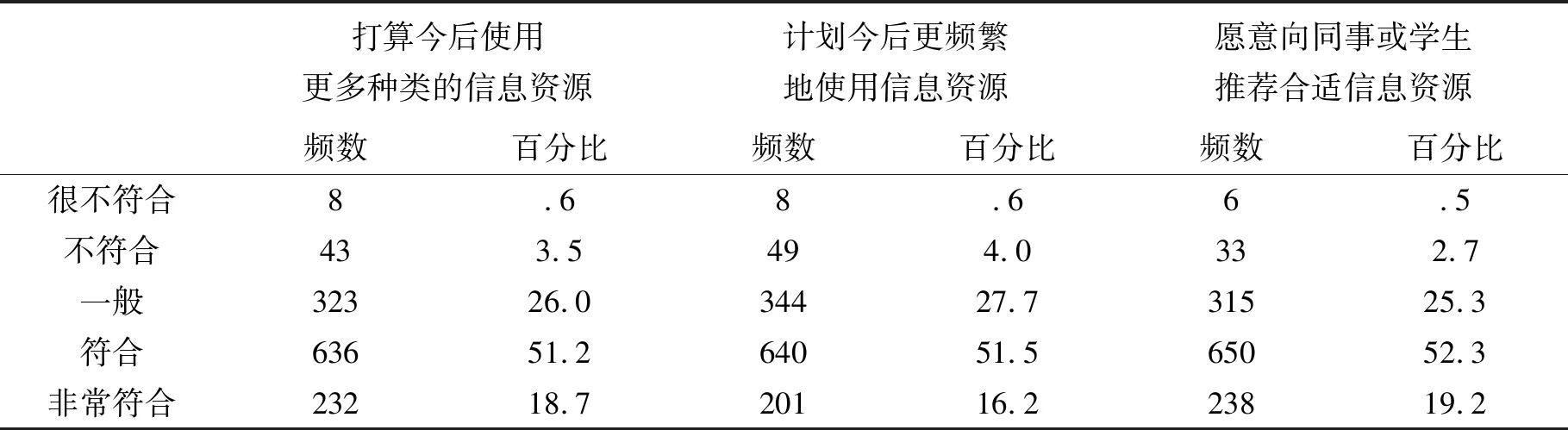

11.行为意图(BI)

表17 乡村教师信息资源使用行为意图(BI)情况

教师使用信息资源用于教学对我国的教学改革的影响是巨大的,特别是乡村教师对信息资源的感知给养效能和使用感知效能将直接影响信息技术和课程整合的程度。表7至表17说明,教师信息资源的给养感知和使用感知符合的比例在50%左右,这里提升的空间还比较大。其中,感知教学给养和感知技术给养对行为意图的正向影响最大,即教师信息资源教学给养和技术给养的感知程度越高,教师积极使用信息资源的意愿越强烈;资源融合自我效能和资源选择自我效能与教师资源使用行为意图是中度相关的关系;感知社交给养和社群影响通过感知教学给养间接影响行为意图,是正相关的关系;行为意图和便利条件与使用给养也是正相关的关系,即教师信息资源使用行为意图越强烈、使用条件越便利,教师教学给养使用的程度就越高。

三、结语

通过对当前乡村教师信息资源给养转化行为的调查和相关访谈情况,深入分析上述数据,发现:乡村教师对信息资源认知有:便于提高学生的学习兴趣、加强师生沟通互动、补充教材内容、延展课堂教学、促进学生个性发展、便于开展实时学习评估等等。但是,由于信息技术认识度不高,信息资源使用能力不足,学校以及教育局层面提供的支持不够,目前乡村教师信息资源给养转化效果不佳。具体来说:

第一,乡村教师非常认可信息资源对于提高教育教学效果的重要性和必要性,但在乡村学校获知信息资源的渠道比较窄,学校层面提供的资源远远不够。

第二,乡村教师信息技术与课程整合不够,所谓的利用信息资源仅仅限于使用电子课件,查阅相关网站的教学资源,没有真正地将信息资源融入到课程教学体系的各要素。

第三,乡村教师信息资源与课堂教学融合不够,虽有利用信息资源转变教学观念与学习方式的意识,但是实践不够,实际教学过程中传统教学观念和传统教学方式痕迹明显。

为此,为提高乡村教师信息资源给养转化的意识和能力,利用现代信息技术有效地改善乡村学生的学习环境、学习资源和学习方式,实现教学过程的最优化,提高教学的质量和效率,应采取的措施有:

(1)学校和教育行政部门,必须加大支持力度,积极营造一个良好的信息化文化氛围,多渠道提供信息资源,多方式提供乡村教师学习信息技术的机会,每学期举办相关研讨会,鼓励教师分享经验、分析困难,满足乡村教师信息资源的给养来源。

(2)乡村教师要将信息技术以工具的形式与课程深度融合为一体,使之成为教师的教学工具、学生的认知工具、重要的教材形态和主要的教学媒体。在信息资源与课程深度融合的过程中增强教师对信息资源教学给养的感知,形成良好的行为意图,提升社群影响,从而达到乡村教师信息资源的使用给养的最优化。

(3)乡村教师要以多媒体和网络为基础的信息环境中实施课堂教学活动,在教学实践中多实践重应用,对课堂教学内容进行信息化处理后成为教师的教学资源、学生的学习资源,利用信息技术转变教师的教学观念与学生的学习方式。