资源与环境约束下京津冀生态文明建设水平时空特征及演变趋势

索贵彬,杨建勋

河北地质大学 管理科学与工程学院,河北 石家庄 050031

0 引 言

习近平总书记强调,京津冀协同发展是个大思路、大战略,要调整经济结构和空间结构,走出一条内涵集约发展的新路子,促进区域协调发展,形成新的增长极。京津冀三地土地面积21.8万平方千米,占全国总面积的2.27%,人口1.12亿人,占全国总人口的8.07%。2018年京津冀三地地区生产总值合计8.32万亿元,占全国的9.24%。京津冀区域以约2%的土地面积、8%的人口,创造了9%的地区生产总值。京津冀区域生态安全体系较为薄弱,水土流失、荒漠化等问题严重,资源与环境约束趋紧。生态文明建设是中国特色社会主义建设的重要内容,是21世纪中华民族实现跨越式发展的战略选择。中国经济、社会发展的不均衡性、不充分性比较普遍,区域之间的资源、环境差异较大,中国特色的生态文明建设应立足于各区域的经济、社会发展水平和资源、环境状况,选择差异化的发展路径。相应的,京津冀三地应基于京津冀区域的实际情况,选择科学的生态文明建设道路。

国内许多学者分别对生态文明建设的内涵、特征、效率、路径等问题进行了研究[1],但针对生态文明如何同中国现实国情相结合,同区域的资源、环境状况相结合的研究相对较少。从中国特色生态文明建设研究的评价尺度上看,主要有城市[2]、省域[3]和国家[4]三个层次,针对区域层次,尤其是关于京津冀区域的生态文明建设研究更少。崔铁宁、张聪应用生态位理论分析了京津冀6个城市5个年度的生态文明建设水平[5],胡悦教授等将京津冀地区作为载体,运用组合赋权方法研究其2010—2015年间的生态文明发展水平情况[6],陈润羊等通过构建生态文明指数评价指标体系,分析了“十二五”时期京津冀区域生态文明建设状况[7]。以上研究均存在几个问题:一是京津冀生态文明建设评价指标体系中没有突出京津冀的资源环境约束,没有将生态文明建设与空间地理结合在一起;二是研究对象仅限于北京、天津和河北省(或河北省个别城市),且时间跨度较短(最长为6个年度);三是研究方法比较传统。

本文基于京津冀的资源环境约束,以京津冀区域13个城市为研究单元,分析其在1998—2017年期间的生态文明建设状况;进一步采用Kernel密度估计、探索性空间数据分析方法,对京津冀城市生态文明建设水平的时空特征和演变趋势进行研究,分析京津冀生态文明建设水平收敛过程中与空间背景之间的内在关联性与依赖性,从而为京津冀城市生态文明建设水平的动态演变提供新的解释视角及理论支持。

1 研究方法介绍

核密度估计(Kernel Density Estimation)属于密度制图,凭借其优良的统计特性,较直方图估计更加准确且平滑性好(徐现祥,2004)[8]。设随机变量的密度函数为f(x),对于随机变量x有n个独立同分布的观测值,分别为x1,x2,…,xn,x为其均值,则Kernel密度函数的估计量为:

(1)

其中,n为研究区域个数,h为窗宽(bandwidth),K(·)为随机核函数,是一种加权函数或平滑转换函数,包括高斯核、Epanechnikov核、三角核(Triangular)、四次核(Quartic)等类型,通常满足:

(2)

带宽的选择决定了所估计密度函数的平滑程度。带宽越大,核密度估计的方差越小,密度函数曲线越平滑,但估计的偏差越大(王谦、董艳玲,2018)[9]。因此,最佳带宽的选择必须在核估计的方差和偏差之间进行权衡,使均方误差最小。根据叶阿忠(2005)的相关研究,对应的最佳窗宽h=cN-0.2(c为常数)[10]。本文采用高斯正态分布的核密度函数,窗宽设定为h=0.9SeN-0.2(即c=0.9Se,Se是随机变量观测值的标准差)。Kernel密度估计在E-Views软件内完成。

2 京津冀生态文明建设水平评价

2.1 京津冀区域资源、环境状况

2.1.1 国土资源状况

京津冀三地人均土地面积约占全国人均土地面积的28.70%。京津冀区域人口增加、经济增长及快速城镇化,对建设用地的刚性需求大幅增加,土地供需矛盾凸显。京津冀区域面临着既要满足经济建设必需的用地需求,又要落实耕地保护责任,同时兼顾环境保护和生态建设,土地资源日益紧张。

2.1.2 水资源状况

京津冀区域是典型的资源性缺水地区,水是京津冀地区重要的资源约束因子。京津冀地区水资源总量仅占全国的0.63%,2018年,北京的人均水资源量为161.4立方米,天津人均水资源量为121.1立方米,河北为184.4立方米,分别约为全国的7.20%、5.40%、8.23%。水资源匮乏的现象比较突出。

2.1.3 大气污染状况

长期以来,京津冀地区大气受煤烟型污染、沙尘污染的困扰。近年来,虽然通过努力传统型大气污染的恶化态势有所遏制,但这些历史性问题还未能得到根本解决。与此同时,以机动车尾气为主体的新型排放源导致京津冀大气污染的性质发生了根本性变化。煤烟型污染、沙尘污染与机动车尾气污染发生叠加,形成了新的复合型大气污染。其中,以PM2.5为重要组成。2018年,京津冀区域二氧化硫、氮氧化物和烟(粉)尘每平方千米排放量分别为5.57、6.66和9.23吨,而全国相应数据为1.14、1.44和1.05吨。

2.2 资源环境约束下京津冀生态文明建设水平评价指标体系构建

目前,我国生态文明建设理论与实践进入了新的历史阶段。以杨开忠教授为首席科学家的研究小组结合我国生态文明发展的特点和需求,创新性地将以空气质量水平为核心指标的环境质量指数纳入到总体生态文明水平的评价中[11]。本文借鉴杨开忠教授的研究成果,在对京津冀生态文明建设水平进行评价时,基于区域资源环境约束,在兼顾生态效益的同时,突出环境效益,建立京津冀生态文明建设水平评价指标体系(见表1),其中自然环境污染指标有工业固体废物排放量、SO2、烟(粉)尘排放量,废水排放总量,COD 排放量综合而成。

2.3 数据来源、处理及评价结果

随着京津冀协同发展上升为国家战略,区域间的空间依赖性和关联性越来越密切,但是区域内部的差距也在日益扩大。本文以京津冀城市为研究单元,包括北京、天津和河北省的11个地级市,探索京津冀城市生态文明建设的空间溢出与演变走势,并揭示河北省与京津两市的差距。本文研究时间范围为1993—2018年,所需数据来源于历年《中国统计年鉴》《中国环境年鉴》《中国水资源公报》等。各指标权重确定采用专家意见法,强调京津冀的资源环境约束,突出环境效益(参见杨开忠:《2014年中国省市区生态文明水平报告》),在计算京津冀城市生态文明建设水平时,生态效益权重为0.4,环境效益权重为0.6。

2018年京津冀城市城市生态文明建设水平评价结果见图1(限于文章篇幅,此处只给出了2018年的评价结果)。

表1 京津冀生态文明建设水平评价指标体系

图1 2018京津冀城市生态文明建设水平示意图Fig.1 2018 Beijing-Tianjin-Hebei city ecologicalcivilization construction level schematic diagram

生态效益衡量一个地区消耗单位生态资源所换取的经济、社会发展程度。2018年京津冀13城市的生态效益均值为0.25,偏低,说明京津冀地区整体生态资源的利用效率不高。北京、天津、廊坊、唐山排在前四位,且生态效益高于平均值,其他城市低于平均值。

环境效益表征人们的生活环境质量,2018年京津冀13城市的环境效益均值为0.37,偏低,但比生态效益高12个百分点。近几年京津冀区域环境效益有较大改善,特别是相对于生态效益而言环境改善更为明显,这得益于京津冀地区持续推进生态文明建设,调整发展方向,优化产业结构。张家口、北京、承德、秦皇岛、唐山排在前五位,且高于平均值,其他城市低于平均值。

2018年京津冀城市生态文明建设水平综合指数均值为0.33,偏低。北京、张家口、承德、秦皇岛、唐山五个城市的生态文明建设水平排在前五位,且高于平均值,其他城市低于平均值。

3 京津冀城市生态文明建设水平的时空特征分析

3.1 京津冀城市生态文明建设水平的时间集聚特征分析

为探索京津冀城市生态文明建设水平随时间演变的集聚差异及离散程度,采用高斯正态分布的非参数Kernel核密度函数,选择1998年、2004年、2010年及2016年4个年份为观测时点对京津冀城市生态文明建设水平综合指数、生态效益指数和环境效益指数分别进行核密度估计,得到不同时点的分布状况(图2),波峰的高度反映城市生态文明建设水平综合指数在不同城市间的集聚程度。通过观察不同指数的分布图,可得出以下特征:(1)整体来看,生态文明建设水平综合指数呈现出由右向左、由单峰逐渐向双峰演变,但波峰的高度和宽度变化较小的过程,表明京津冀城市生态文明建设水平综合指数略有下降,而且经历了先上升后逐渐下降的过程,当前多数城市集中在小于0.4的左峰内,而右峰内只集聚了个别城市,城市间生态文明建设水平存在较大差距;(2)生态效益指数则呈现出波峰的高度“低→高→低”、宽度“宽→窄→宽”的演变态势,生态效益表现为先上升后下降的过程。当前生态效益指数呈现“1个主峰为主、多个次峰为辅”的格局,但主峰位于[0.1,0.4]的区间内,多数城市处于分布图的左侧,表明京津冀城市的生态效益仍处于较低的水平,只有北京、天津等发达城市处于高水平,地区间的差距将长期共存;(3)环境效益指数的演变与生态文明综合指数相似的是由右向左变化且波峰的高度和宽度变化较小,不同的是演变态势由初期的偏右型双峰逐渐变化为当前的偏左型双峰,当前多数城市位于小于0.5的左峰内,京津冀城市的环境效益同样表现为下降态势,城市间也存在差距。综合来看,京津冀多数城市的生态文明是下降的,只有少数城市是上升的,城市间虽有差距,但未表现出两极分化态势。

图2 京津冀城市生态文明建设水平指数Kernel密度估计Fig.2 Kernel density estimation of urban ecological civilizationconstruction level index in Beijing-Tianjin-Hebei

3.2 京津冀城市生态文明指数的空间集聚特征

为进一步探索京津冀城市生态文明建设水平的空间分异特征,接下来采用全局Moran’ s I 指数和LISA集聚的方法分析其空间变化特征,Moran’ s I指数采用边界相邻原则(Contiguity Edges only)将空间关系概念化,并进行ROW标准化(表2)。结果显示,京津冀城市生态文明建设水平综合指数存在显著的空间自相关关系,即存在正向的集聚和依赖特征,该正向关系经历了先上升后略微下降的变化走势,集聚趋同性仍旧显著。但通过指数分解后的生态效益指数和环境效益指数的全局Moran’ s I存在差异,生态效益指数未通过显著性检验,其Moran’ s I经历了由负向正转变的过程,一定程度上能够反映集聚程度的提高;环境效益指数的大小与显著性水平与综合指数保持一致,环境效益能够较大程度反映生态文明的集聚水平。

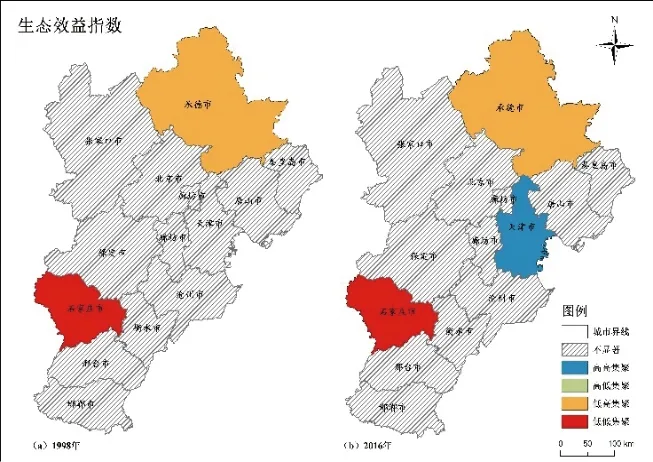

在此基础上,在95%的置信区间下,将京津冀城市生态文明建设水平综合指数及其分解划分为4种高低不同的类型,以生态文明建设水平综合指数为例:①高高集聚(High-High),城市自身与周边城市生态文明都较高;②低低集聚(Low-Low),城市自身与周边城市生态文明都较低;③高低集聚(High-Low),城市自身生态文明较高,但周边城市较低;④低高集聚(Low-High),城市自身生态文明较低,但周边城市较高。据此做出1998-2017年京津冀城市生态文明及其生态效益和环境效益的LISA集聚图(图3)。

限于文章篇幅,只报告了1998年和2017年的LISA集聚图,从图中对比可以看出京津冀城市生态文明指数的空间特征表现为:(1)京津冀城市生态文明建设水平综合指数LISA分布的高高集聚经历了以承德市为核心向以张家口市、承德市为核心转变的演化过程,而低低集聚则经历了以衡水市、沧州市为核心向以石家庄市、衡水市和沧州市为核心的转变过程,可以反映出京津冀北部地区生态文明在向好发展,而南部地区雾霾污染比较严重,生态文明并未向好发展,且低水平生态文明的城市有扩散增多趋势,与Kernel密度估计的演变特征相似,生态文明整体上有下降的走势。另外,不存在高低集聚、低高集聚的城市,表明京津冀城市生态文明“北好南差”的空间格局比较分明。(2)生态效益指数的Moran’ s I检验未通过显著性检验,但其LISA分布的演变特征较明显,经历了以承德市为核心的低高集聚、以石家庄市为核心的低低集聚向以承德市为核心的低高集聚、以石家庄市为核心的低低集聚、以天津市为核心的高高集聚的变化过程,承德市较低的生态效益指数对生态文明综合指数产生一定的拖累,天津及其周围地区的生态效益指数有所上升,而南部的石家庄市及其周边地区仍处于较低水平的生态效益。(3)通过分解的环境效益指数的LISA分布呈现出与生态文明综合指数相似的空间特征,京津冀北部仍表现出以承德市为核心的高高集聚,而南部的低低集聚同样经历了以衡水市、沧州市为核心向以石家庄市、衡水市和沧州市为核心的转变过程,可以说京津冀城市生态文明的增长主要依赖于环境效益的提升。总体而言,京津冀城市间生态文明建设水平仍然不均衡,南部与北部相比仍然存在差距,冀南地区生态文明建设水平的提升仍然任重而道远。

图3 京津冀城市生态文明指数的LISA集聚图Fig.3 LISA agglomeration chart of beijing-tianjin-hebeiurban ecological civilization index

4 结论与启示

由以上分析可以看出,京津冀城市生态文明建设水平在时间上呈现由单峰逐渐向双峰演变,城市间生态文明建设水平存在较大差距的现象,空间上表现为高高集聚由以承德市为核心向以张家口市、承德市为核心转变,低低集聚由以衡水市、沧州市为核心向以石家庄市、衡水市和沧州市为核心转变,反映出京津冀北部生态文明向好发展,而南部低水平生态文明城市扩散增多趋势,京津冀城市生态文明“北好南差”的空间格局依然明显。

表2 京津冀城市生态文明指数的Global Moran’ s I 指数检验

在统筹京津冀协同发展的同时,实施分类指导、区别对待。一是加强京津冀顶层设计。成立京津冀生态文明建设委员会,由京津冀生态环境、自然资源、城乡建设、水利、交通和发展改革等职能部门人员构成,基于京津冀的资源环境状况,明确京津冀生态文明建设方向,合理规划京津冀生态功能区和产业园区。二是采取差异化的政策和措施。对于环境效益不好的城市(如河北省中部和南厢城市),发展重点是优化产业结构,提高资源的利用效率,大力发展高新技术产业,加快城市环境保护基础设施建设,加强城乡环境综合治理,控制城市污染,推进循环经济和循环社会的建设;对于生态效益欠佳的区域,经济社会发展应与生态功能区的定位保持一致,在此基础上,大力发展绿色能源、农业、体育和旅游业等绿色经济。对于北京、天津、唐山、秦皇岛等生态文明建设水平综合指数较高的城市,要加强生态城市建设,控制城市规模,合理布局城市功能组团,加强城市发展规划。