石漠化贫困县蚕桑产业扶贫成效与经济效益调查

——以广西上林、忻城、平果和都安4个石漠化贫困县(市)为例

李燕飞 白 雪 龚美霞 虞崇江 黄红燕 乐波灵

(1广西壮族自治区蚕业技术推广站,广西南宁 530007; 2广西壮族自治区蚕业科学研究院,广西南宁 530007)

石漠化土地基岩裸露度高,土被破碎、土层瘠薄,缺土少水,立地条件差,治理难度大。石漠化问题是西南岩溶地区最为严重的生态问题,是生态建设最难啃的“硬骨头”,也是区域贫困落后的主要根源,是脱贫攻坚的主战场[1]。产业扶贫是以产业发展为杠杆的扶贫开发过程,是促进贫困地区发展、增加贫困农户收入的有效途径,是扶贫开发的战略重点和主要任务,是增强贫困地区造血功能、帮助群众就地就业的长远之计[2]。针对石漠化贫困地区的脱贫难题,产业扶贫比较直接有效。在广西壮族自治区科技厅的支持下,广西壮族自治区蚕业技术推广站承担了2016年科学研究与技术开发计划项目《石漠化地区蚕桑生态循环关键技术研究与集成示范》,项目在忻城、都安、平果、上林、环江、凌云、靖西、那坡等8个县(市)实施,蚕桑产业扶贫成效显著。为充分了解广西蚕桑产业在产业扶贫上所具有的优势,现选取4个有代表性的县(市),对当地的蚕桑产业与其他农业主导产业进行经济效益对比调查研究,并结合实际生产情况对调查所得数据进行分析,提出发展建议,以期为广西石漠化地区发展蚕桑产业提供参考。

1 广西石漠化地区蚕桑生产的基本情况

1.1 广西石漠化地区基本概况

滇桂黔石漠化片区是全国14个集中连片的特殊困难地区之一。据统计,广西岩溶土地面积达833.40万hm2,占广西土地总面积的35.10%;石漠化土地193万hm2,占广西土地总面积的8.14%,石漠化面积仅次于贵州省和云南省,居全国第3位[3]。广西石漠化片区位于桂西北、桂西南地区,处于云贵高原向丘陵过渡地带,西南毗邻越南,西与云南相连,北与湖南、贵州接壤,地处珠江、湘江上游[4-6],是滇桂黔石漠化综合防治核心区。这些地区多为山地,耕地零星分布,且多以旱地为主,一半以上为岩溶土地,喀斯特地貌典型,地处亚热带湿润季风气候区,光热充沛,雨热同季,夏长冬短,作物生长期长,越冬条件好,发展亚热带经济作物具有得天独厚的自然条件,甘蔗、桑蚕、水果、蔬菜、茶叶、油茶、中药材、速丰林、黑山羊、香猪、家禽、水产、草食动物等特色农业资源丰富,是广西重要的农产品产区。

1.2 广西蚕桑产业扶贫基本情况

广西石漠化片区在气候、土地、水利及农民生产生活习惯方面与一般地区有一定的差异,发展种桑养蚕是石漠化地区解决生计、脱贫增收的重要途径之一,也是改善生态的重要举措。近年来,在蚕区广泛流传有“家有三亩桑,脱贫奔小康”的说法,蚕桑产业因其具有“短平快”的优势,成为广西扶贫脱贫的优势产业之一[7]。目前全区54个贫困县有46个县发展种桑养蚕,其中有马山、上林、靖西、那坡、凌云、环江、凤山、东兰、都安、忻城等35个县为石漠化贫困县,有17个县把蚕桑产业作为“5+2”[8]的主要产业来抓(表1)。据广西壮族自治区蚕业技术推广站统计,2019年全区贫困县桑园面积10.90万hm2,蚕茧产量16.53万t,产值75.66亿元,分别占全区桑园种植面积、蚕茧产量、产值的55.30%、44.20%和45.58%,同比增加12.50%、8.82%和12.53%。广西2019年实现脱贫摘帽的21个贫困县中有19个县(灌阳县和博白县除外)的175个乡镇、1 713个村、21.29万户农户发展种桑养蚕,共有桑园面积7.08万hm2,蚕茧产量10.46万t,售茧收入48.87亿元,户均收入约2.30万元。其中,养蚕贫困户人均收益超3 000元,为贫困地区脱贫攻坚做出了积极贡献。

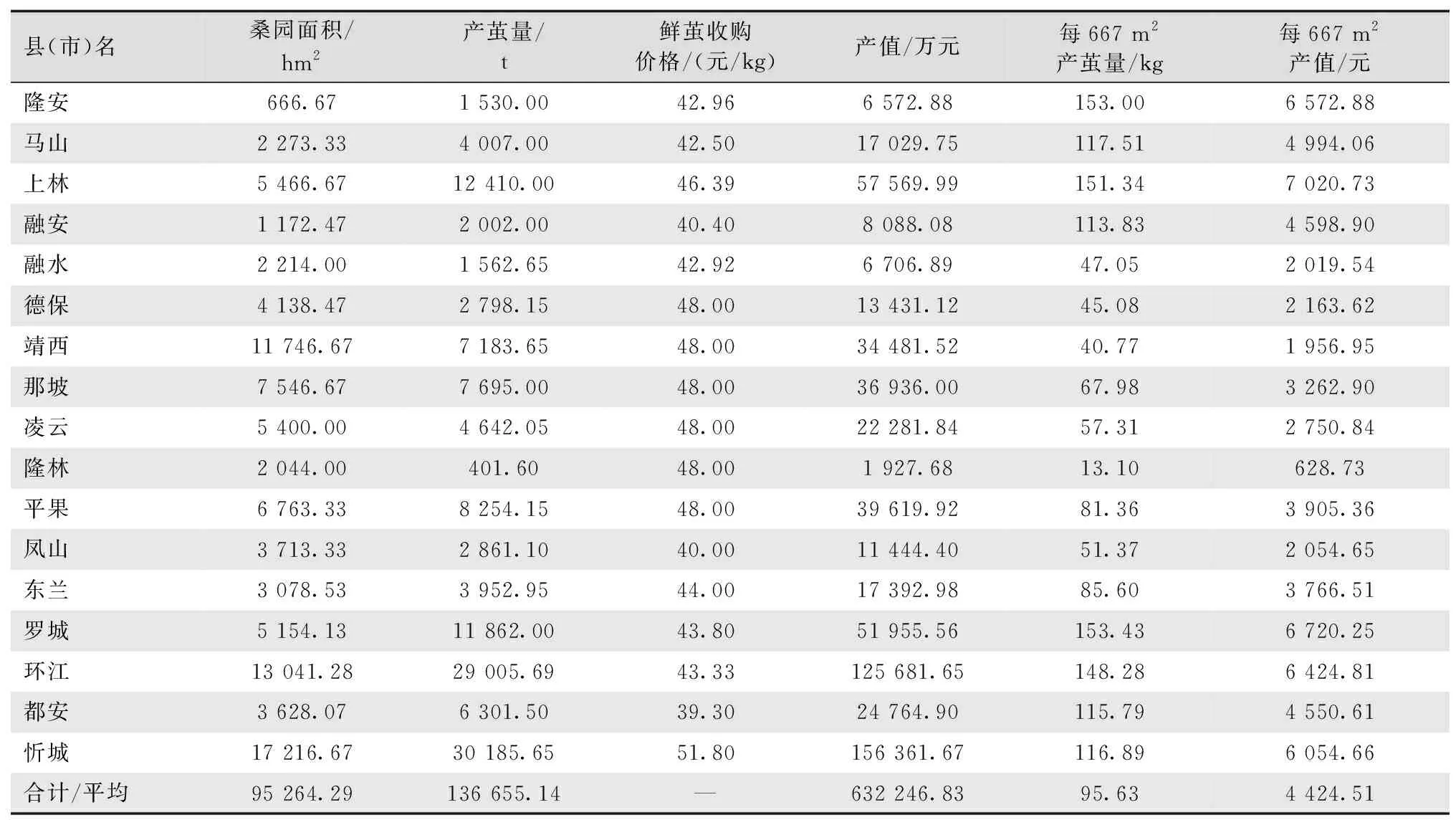

表1 2019年广西石漠化片区17个蚕桑生产基地县(市)的基本情况

2 项目实施县(市)蚕桑生产经济效益分析

我们在8个项目实施县(市)中根据地理分布,选取了桂南蚕区的南宁市上林县、桂中蚕区的来宾市忻城县、桂西北蚕区的河池市都安县、桂西蚕区的百色市平果市(县级市)4个县(市)进行了蚕桑产业经济效益调查研究。调查主要涉及蚕桑生产的基本情况(含桑园面积、蚕种饲养量、蚕茧产量)、主产品产值(售茧收入)、主要成本(主要是养蚕用工、桑园管护用工和蚕用物资投入、桑园管护用工投入、固定资产折旧等),并与当地主要经济作物进行了比较分析。

2.1 都安县的蚕桑生产经济效益

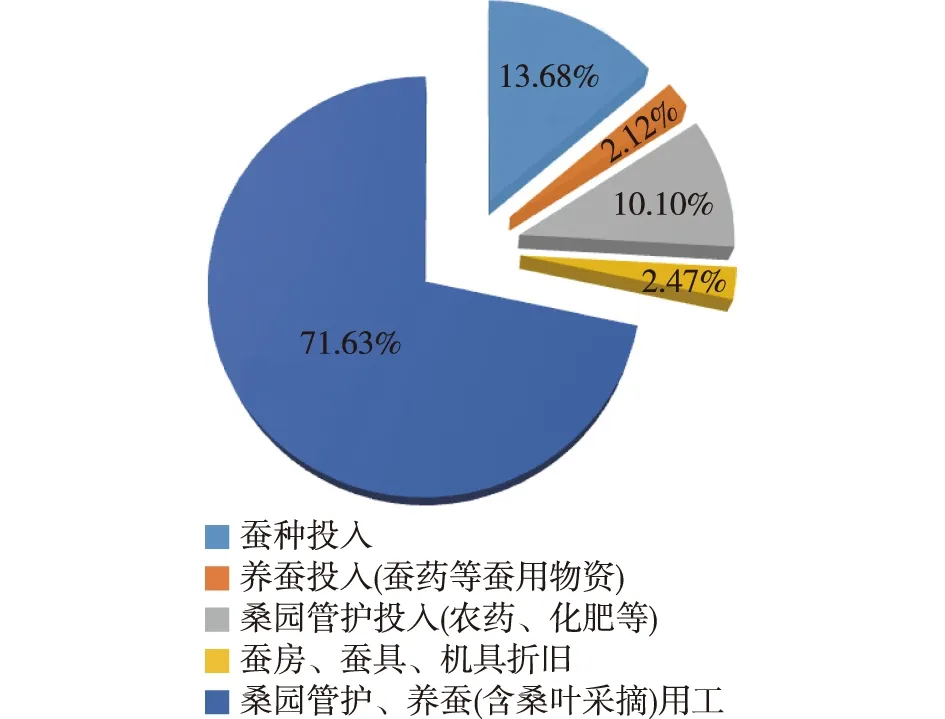

项目组对都安县的地苏乡、安阳镇、澄江镇3个乡镇27户农户2018年的生产情况进行了调查,每个乡镇随机选取3户进行蚕桑生产情况分析。结果显示,9户农户养蚕平均成本中桑园管护、养蚕用工所占比率最高,为71.63%;蚕种投入所占比率次之,为13.68%;桑园管护投入所占比率第3,为10.10%(表2、图1)。9户农户平均每667 m2售茧收入为6 300.36元,平均每667 m2售茧纯收入为3 243.64元(表3)。

表2 都安县9户农户的蚕桑生产成本

图1 都安县9户农户养蚕投入占成本的比率

表3 都安县9户农户的蚕桑生产收益 元

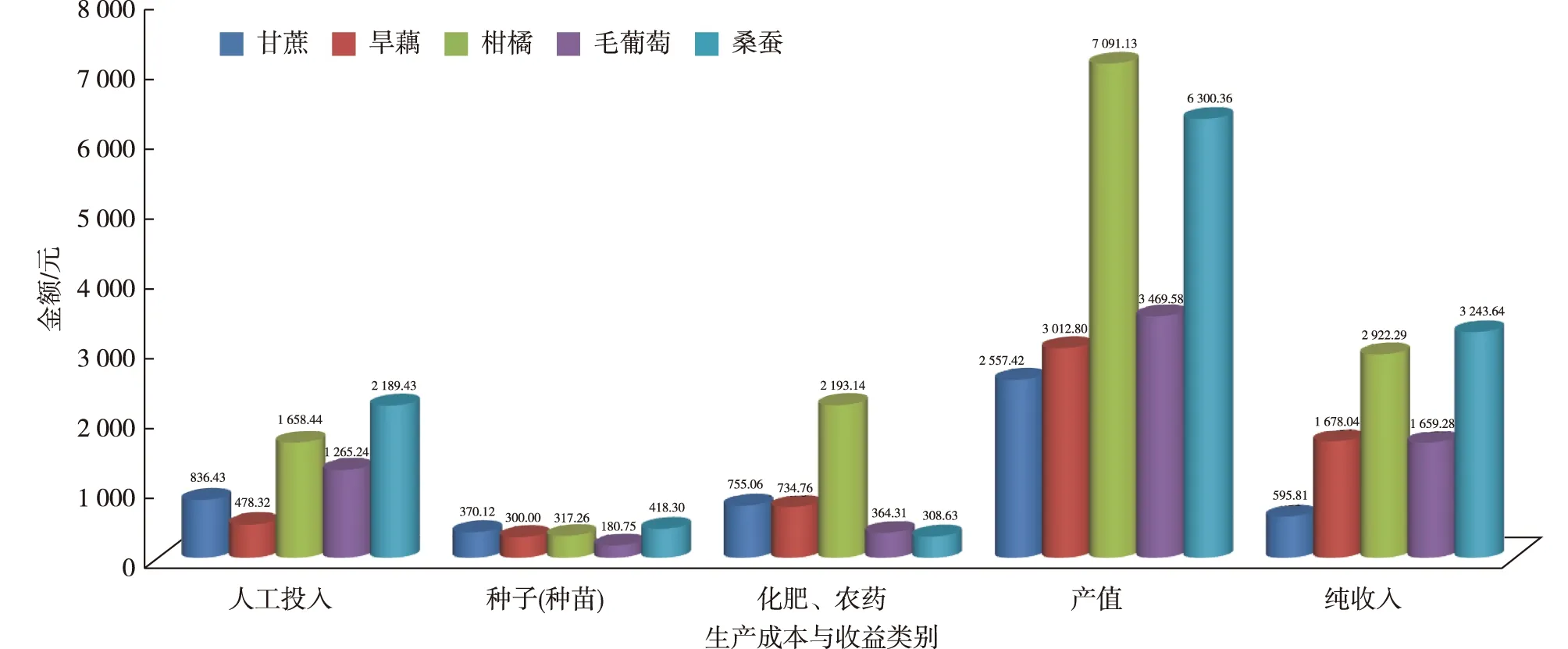

同时,我们还调查了都安县的甘蔗、旱藕、柑橘、毛葡萄4种作物的基本情况(图2),其中土地属农民自有土地,未计土地成本。以统计的27户计,甘蔗、旱藕、柑橘、毛葡萄的每667 m2产值分别为2 557.42元、3 012.80元、7 091.13元、3 469.58元;每667 m2纯收入分别为595.81元、1 678.04元、2 922.29元、1 659.28元。通过对比发现,都安县的5种经济作物每667 m2产值从高到低分别为柑橘、桑蚕、毛葡萄、旱藕、甘蔗,每667 m2纯收入从高到低分别为桑蚕、柑橘、旱藕、毛葡萄、甘蔗。因为柑橘所用的农药、化肥远远多于桑蚕,同时人工使用也较多,导致每667 m2纯收入低于桑蚕,但差距不大。桑蚕每667 m2的纯收入远远高于旱藕、毛葡萄、甘蔗,说明桑蚕在都安县农业生产中具有较强的比较优势。

2.2 平果市的蚕桑生产经济效益

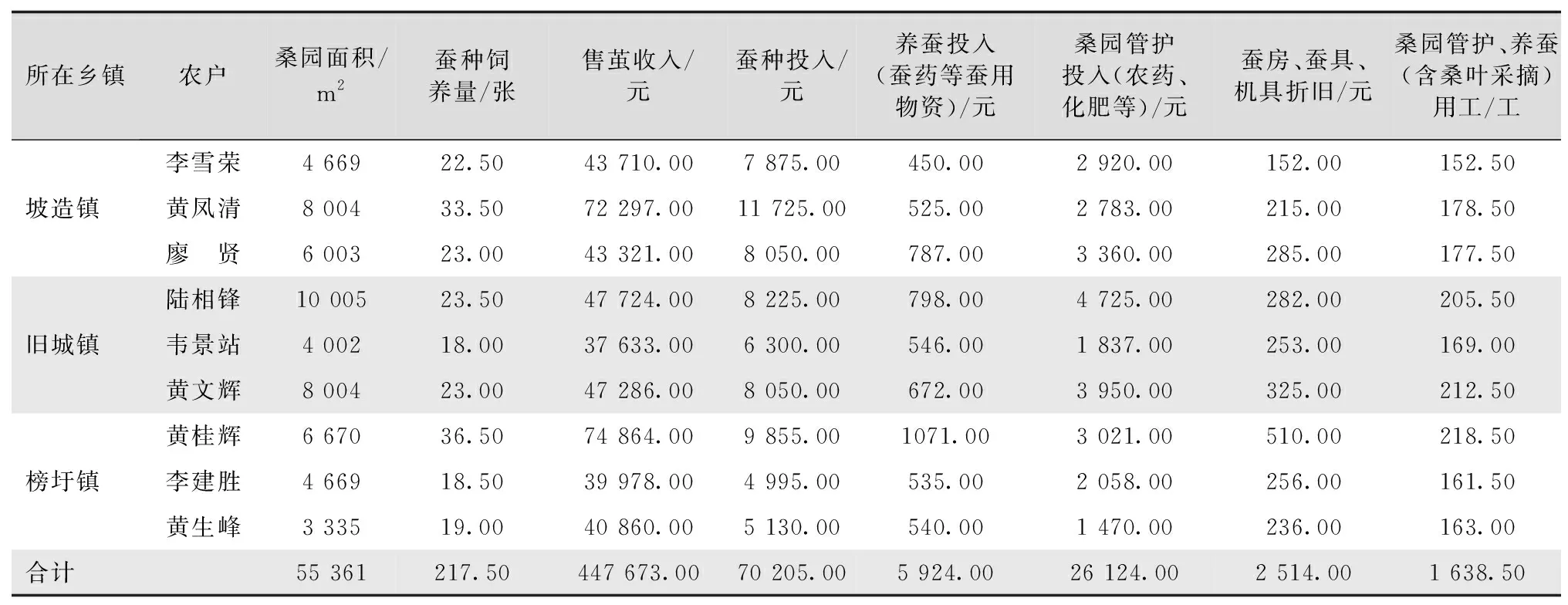

项目组对平果市的坡造镇、旧城镇、榜圩镇3个乡镇27户农户2018年的生产情况进行了调查,每个乡镇随机选取了3户进行蚕桑生产情况分析。结果显示,9户农户养蚕平均成本中桑园管护、养蚕用工所占比率最高,为57.04%;蚕种投入所占比率次之,为28.79%;桑园管护投入所占比率第3,为10.71%(表4、图3)。平果市蚕桑生产中用工最多的大蚕饲养主要以条桑育(即剪伐枝条喂蚕)为主,每667 m2桑园产值相对较低,但人工投入也相对较低。9户农户平均每667 m2售茧收入为5 393.65元,平均每667 m2售茧纯收入为2 455.59元(表5)。

图2 都安县5种经济作物每667 m2土地生产成本与收益对比图

表4 平果市9户农户的蚕桑生产成本

图3 平果市9户农户养蚕投入占成本的比率

表5 平果市9户农户的蚕桑生产收益 元

同时,我们还调查了平果市的火龙果、甘蔗、柑橘3种作物的基本情况(图4),其中土地属农民自有土地,未计土地成本。以统计的27户计,火龙果、甘蔗、柑橘的每667m2产值分别为4095.11元、2 369.64元、3 718.07元;每667 m2纯收入分别为2 095.15元、718.38元、1 512.82元。通过对比发现,4种经济作物的每667 m2产值从高到低分别为桑蚕、火龙果、柑橘、甘蔗。每667 m2纯收入从高到低分别为桑蚕、火龙果、柑橘、甘蔗,桑蚕与火龙果的纯收入差距不大,但远远高于柑橘、甘蔗的纯收入。实践证明,近年来蚕桑产业已发展成为平果市的农业支柱产业及产业扶贫的重要产业,这与桑蚕在石漠化地区的经济效益优势和当地农民的种养习惯是密不可分的。

图4 平果市4种经济作物每667 m2土地生产成本与收益对比图

2.3 上林县的蚕桑生产经济效益

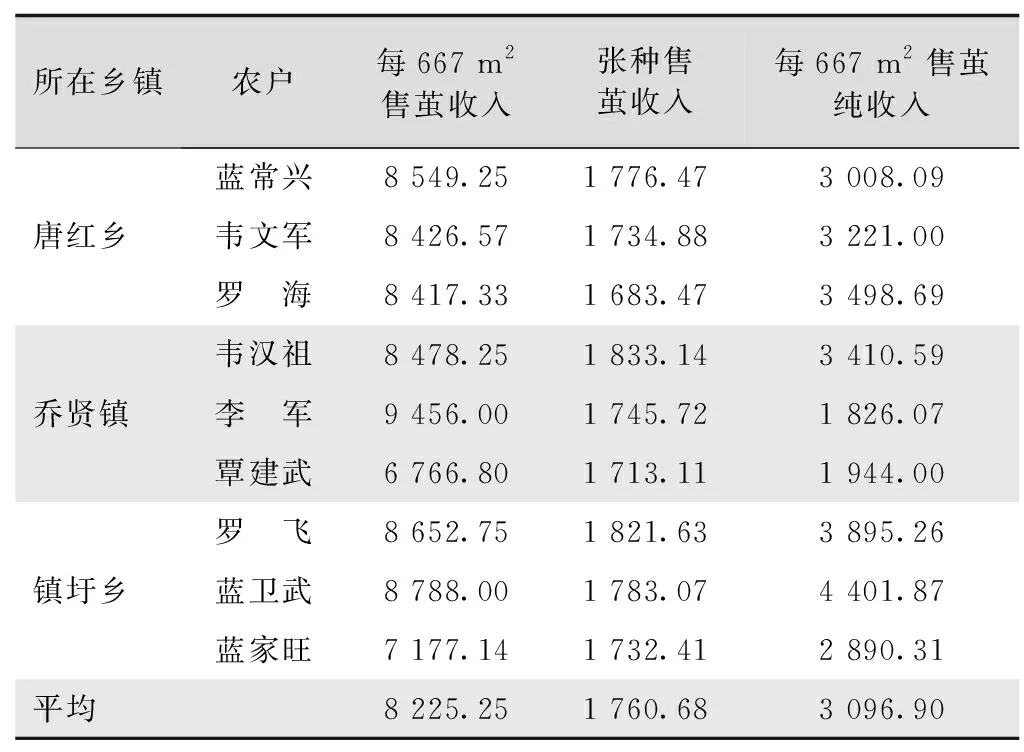

项目组对上林县的唐红乡、乔贤镇、镇圩乡3个乡镇27户农户2018年的生产情况进行了调查,每个乡镇随机选取了3户进行蚕桑生产情况分析。结果显示,9户农户养蚕平均成本中桑园管护、养蚕用工所占比率最高,为73.53%;蚕种投入所占比率次之,为14.41%;桑园管护投入所占比率第3,为8.70%(表6、图5)。9户农户平均每667 m2售茧收入为8 225.25元,平均每667 m2售茧纯收入为3 096.90元(表7)。

表6 上林县9户农户的蚕桑生产成本

图5 上林县9户农户养蚕投入占成本的比率

表7 上林县9户农户的蚕桑生产收益 元

同时,我们还调查了上林县的金银花、玉米、砂糖橘3种经济作物的基本情况,其中土地属农民自有土地,未计土地成本。以统计的27户计,金银花、玉米、砂糖橘每667 m2产值分别为927.00元、690.59元、4 220.17元;每667 m2纯收入分别为383.20元、220.82、2 673.21元(图6)。通过对比发现,上林县的4种经济作物的每667 m2产值从高到低分别为桑蚕、砂糖橘、金银花、玉米。调查中发现桑蚕每667 m2产值偏高,超过8 000元,可能存在几种因素:一是上林县属于桂南地区,温光资源好,桑叶产量高,养蚕批次多,每667 m2桑园养蚕量多;二是上林县是老蚕区,养蚕技术好,养蚕成功率高;三是选取的调查户可能恰好以高产户为主。通过对比发现,4种经济作物每667 m2纯收入从高到低分别为桑蚕、砂糖橘、金银花、玉米,每667 m2纯收入桑蚕与砂糖橘差距不大,但远远高于金银花和玉米。

图6 上林县4种经济作物每667 m2土地生产成本与收益对比图

2.4 忻城县的蚕桑生产经济效益

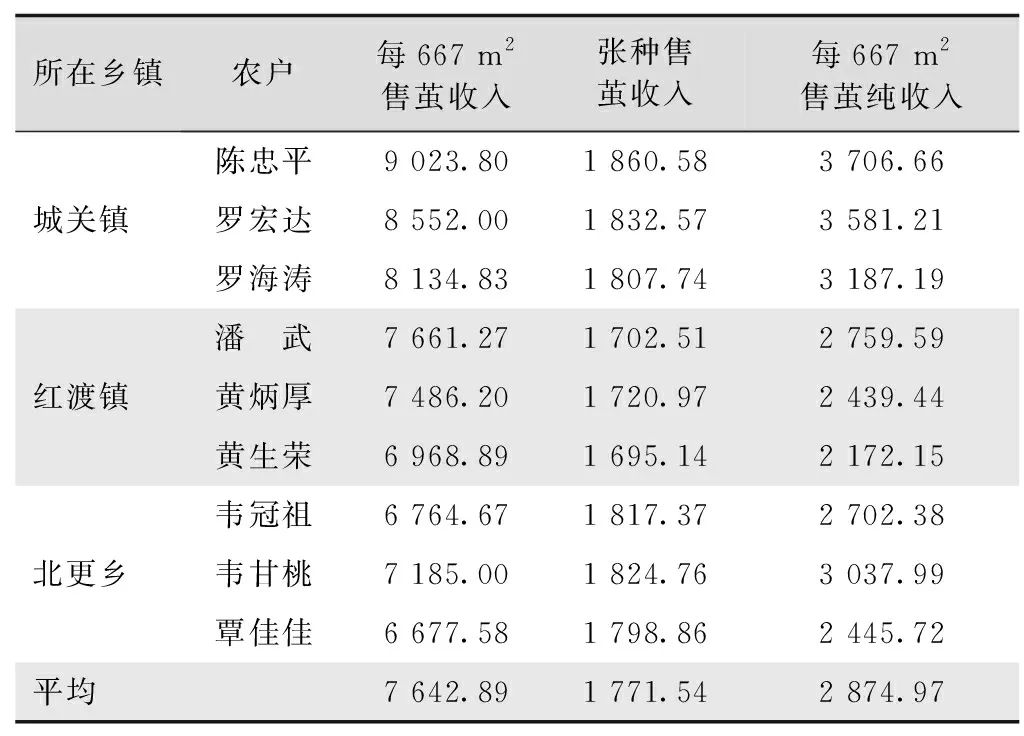

项目组对忻城县的城关镇、红渡镇、北更乡3个乡镇27户农户2018年的生产情况进行了调查,每个乡镇随机选取了3户进行蚕桑生产情况分析。结果显示,9户农户养蚕平均成本中桑园管护、养蚕用工所占比率最高,为73.24%;蚕种投入所占比率次之,为14.10%;桑园管护投入所占比率第3,为8.95%(图7、表8)。9户农户平均每667 m2售茧收入为7 642.89元,平均每667 m2售茧纯收入为2 874.97元(表9)。

图7 忻城县9户农户养蚕投入占成本的比率

表8 忻城县9户农户的蚕桑生产成本

表9 忻城县9户农户的蚕桑生产收益 元

同时,我们还调查了忻城县的金银花、玉米、砂糖橘3种经济作物的基本情况(图8),其中土地属农民自有土地,未计土地成本。以统计的27户计,金银花、玉米、砂糖橘的每667 m2产值分别为1 097.60元、1 592.98元、3 770.69元;每667 m2纯收入分别为534.12元、892.35元、1 940.13元。通过对比发现,4种经济作物的每667 m2产值从高到低分别为桑蚕、砂糖橘、玉米、金银花,每667 m2纯收入从高到低分别为桑蚕、砂糖橘、玉米、金银花。该县的桑园单位面积产值较高,但人工投入较多,可能有以下几个原因:一是每667 m2养蚕数量均在4张以上,在养蚕环节所用人工较多;二是桑园管护和桑叶采摘用工较多。每667 m2纯收入桑蚕与砂糖橘有一定差距,但远远高于金银花和玉米。

图8 忻城县4种经济作物每667 m2土地生产成本与收益对比图

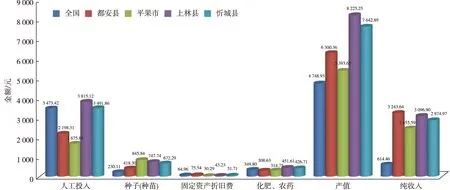

2.5 4个县蚕桑生产成本收益与全国水平的对比分析

根据统计分析的结果,在养蚕成本上,4个县(市)每667 m2的人工投入上林县、忻城县略高于全国平均水平的3 473.42元,都安县、平果市均低于全国平均水平;4个县(市)种子种苗投入均高于全国平均水平的230.11元;固定资产折旧费除都安县略高于全国平均水平的64.96元外,其他均低于全国平均水平;化肥、农药除上林县略高于全国平均水平的349.80元外,其他均低于全国平均水平(图9)。在养蚕收益上,4个县(市)每667 m2的产值均高于全国平均水平的4 748.93元,每667 m2的纯收入也高于全国平均水平的614.46元。通过对比发现,广西的蚕桑生产经济效益明显高于全国水平,即使在土地贫瘠的石漠化地区,每667 m2的产值也明显高于全国平均水平。每667 m2的纯收入更是全国平均水平的4~6倍,这也是近年来广西蚕桑产业快速发展的重要原因之一。

全国数据根据《全国农产品成本收益资料汇编(2019年)》[9]整理;租赁作业费、保险费等部分费用广西未有产生,故未计算在内。图9 4个县蚕桑每667 m2土地生产成本收益与全国平均水平的对比图

3 结论与建议

3.1 发展蚕桑产业有利于广西石漠化地区农民脱贫致富

实践证明,在广西石漠化地区因地制宜发展蚕桑产业是一个较好的选择。在石漠化地区种植桑树,不仅可保水固土、改善生态环境、提升空气质量,而且由于蚕桑产业具有“短平快”的优势,当年种桑当年就可养蚕并产生收益,发展蚕桑产业经济效益显著。通过对都安、平果、上林、忻城4个县(市)的蚕桑经济效益进行调查,种桑养蚕每667 m2收入约5 000~8 000元,纯收入约2 000~4 000元。与调查的当地农业主要产业相比,种桑养蚕的每667 m2产值和纯收入不仅高于柑橘、砂糖橘、火龙果等,而且远远超过甘蔗、玉米、金银花、旱藕、毛葡萄等。在石漠化贫困地区大力发展蚕桑产业,不仅可以增加当地农民收入,助推脱贫攻坚,还能达到“既要金山银山,又要绿水青山”的目的,实现了生态效益与经济效益的双赢。

3.2 推动石漠化地区蚕桑产业提质增效的建议

3.2.1 种养适宜高产良种,应用高效省力化技术,降低生产成本 都安、平果、上林、忻城4个县(市)的农户养蚕投入占成本比率的分析表明(图1、图3、图5、图7),在所有成本投入中,桑园管护、养蚕用工所占比率最高,除平果市为57.04%,低于60%之外,其余3个县均超过了70%,说明桑园管护、养蚕用工是制约农户取得更大经济效益的主要因素。根据石漠化地区土地贫瘠、水肥条件相对不足的特点,应选择种养适宜的蚕桑品种,应用高效省力化技术。一是种植耐旱、耐贫瘠的桑树品种。经过试验研究,广西自主选育的桂桑优12、桂桑5号在山地种植优势较突出,桂桑6号、桂桑优62长势也较好。因此在石漠化地区应大力推广桂桑优12、桂桑5号、桂桑6号等桑树品种。二是科学饲养家蚕优良品种。根据不同的季节,科学饲养两广二号、桂蚕2号、桂蚕N2等家蚕优良品种,早春、晚秋季节以推广丝质更优的桂蚕2号为主,6—8月高温季节可推广抗血液型脓病蚕品种桂蚕N2。三是大力推广条桑收获技术及相应的栽培管护措施。一般家庭小规模种植可采用行距80~100 cm、株距14 cm的标准;规模化种植的,如在地块较平坦的土地,可采用均行(100 cm×14 cm)或宽窄行[(120+40)cm×14 cm],以方便机械化收获或耕作。四是大力推广省力化、轻简化、规模化种桑养蚕技术。形成一套石漠化地区全年多批次滚动养蚕的生产技术体系,如大力推广小蚕共育、省力化条桑育、大蚕地面育、方格蔟自动上蔟、蚕桑病虫害综合防治等先进适用技术,以及叠式小蚕框、轨道式喂叶车、方格蔟自动上蔟装置、方格蔟自动采茧器、蚕室简易节能加温器、水帘空调控温保湿等轻简省力高效养蚕机具设备。五是针对土地特点,要加强肥培管理,多施有机肥改善土质,也可采取蚕沙无害化堆沤、蚕沙喷撒发酵菌处理、桑树粉碎发酵后还田提升土壤肥力。通过推广适宜的优良桑树品种、栽培管护技术,提升每667 m2桑园的桑叶产量和质量;通过采用良种良法相结合,提升石漠化地区的张种产茧量、每667 m2桑园的产茧量、蚕茧质量和蚕农生产效益。

3.2.2 推广蚕桑生态循环关键技术,转变经营模式,拓宽增收渠道 一是在石漠化地区发展桑园改善生态环境,采取桑叶养蚕、桑枝栽培食用菌、桑园间套种等措施增加经济效益,大力发展蚕沙无害化处理、桑枝食用菌废菌包发酵还田改良土壤的蚕桑生态循环模式。可因地制宜发展果桑、桑叶菜、桑叶茶等产业,结合广西特色珍稀动物养殖产业,利用桑枝、桑叶进行青贮或微贮后发展土鸡、山羊、肉牛、肉兔、香猪、豚狸等特色动物养殖业;利用桑枝做原料栽培秀珍菇、平菇、云耳、黑木耳、毛木耳、凤尾菇、香菇、桑黄、灵芝、竹荪等食用菌;建立石漠化地区蚕桑生态循环示范基地,集成推广石漠化地区蚕桑生态循环关键技术,在提高石漠化地区生态效益的同时,带领贫困户脱贫致富,为石漠化地区生态改良、农民增收、农业增效做出贡献。二是要针对石漠化地区山多、坡陡、人均地少、土质差的特点,积极发展多种形式的蚕桑适度规模经营主体。鼓励家庭农场、种养大户等新型经营主体,通过土地流转、土地互换等方式,扩大生产经营规模,提高蚕桑生产规模效益;积极探索和推广大蚕条桑育、种养分离、规模化集约化养蚕等新型生产经营模式;培育壮大专业合作组织,加快提升蚕桑生产和资源开发的组织化程度,全面提升产前、产中和产后的社会化服务水平,努力在品种、批次、标准、防控、销售等生产全过程实现统一,进一步提高规模效益、技术到位率和劳动效率。通过合作组织将企业与分散农户有机地联动起来,建立长期稳定良好的合作发展与互惠互利关系,促进农业与工业有效对接,实现工业反哺农业,保证各方利益最大化,推动广西石漠化地区蚕桑产业的发展。