基于激励的碳减排政策工具实践分析

李安勇 袁清瑞 中山大学马克思主义学院

由温室气体积累造成的全球气候变暖,对人类经济、社会和自然生态系统构成潜在的严重威胁,全球气候变暖需要全球性的解决方案。1992 年里约热内卢的地球峰会上,工业化国家签署了《联合国气候变化框架公约》,承诺防止对气候系统危险的人为干扰,在2000 年将温室气体排放控制在1990 年的水平。鉴于自愿签署的承诺未能生效,1997年工业化国家共同签署了《京都议定书》,承诺将温室气体排放量减少到比1990 年低5%的水平,发展中国家因负担不起清洁能源技术的发展而未包含在内。从那时起,人类排放的二氧化碳增加了7650 亿吨;2010年代平均温度比1980 年代高了约0.5°C。政府间气候变化专门委员会(IPCC)估计,现在地球温度比工业化前的世界高1°C,每10年上升大约0.2°C。2015 年世界接近200 个国家通过为2020 年后应对全球气候变化行动做出安排的«巴黎协定»,同意将全球平均气温的上升保持在比工业化前远低于2°C的水平,并努力控制温度增加不超过1.5°C。中国2016 年9 月成为完成批准《巴黎协定》的缔约方,设立了碳排放2030 年达到峰值、单位GDP 碳排放比2005 年下降60-65%、非化石能源占一次能源消费达到20%和森林蓄积量比2005 年增加45 亿立方米等多项碳减排目标,并将生态文明建设融入十三五规划。但2017 年6 月美国宣布退出《巴黎协定》。

实现《巴黎协定》的气候变化目标,需要经济活动及其支持系统的大规模转型。现在我们应对气候变化的行动还远远不够,需要结构变革、学习、试验和技术变革,而这些都充满很大不确定性,意味着政策设计必须是动态的和适应性的,与增长、可持续发展和减少贫困相一致。政府可以采取很多可能的政策来控制碳排放量,这些政策可以分为三类:第一类是命令与控制型监管,第二类是基于激励的监管,第三类是政府直接发展和推广清洁技术。理论上,污染税、总量控制与排放许可交易体系、政府鼓励企业发展和推广新的清洁技术这三种基于激励的监管政策工具是实现碳减排的最好方式。现实中,各国对这些碳减排的政策工具开展了怎样的实践?面临什么样的挑战和困难?有哪些可能的解决方案?本文主要对碳定价、全球工业脱碳化和负的碳排放等政策工具的实践进行分析,以期对中国碳减排的努力提供借鉴。

一、碳定价

(一)设计良好的碳定价是有效碳减排策略不可或缺的重要部分

通过为企业产生的每单位碳排放设定一个价格来发挥污染控制作用,是利用市场激励机制实现碳排放的负外部性内部化。第一,让碳排放变成一项昂贵的活动,既会直接减少碳排放,也会促使企业寻求低碳排放的替代品,生产商会减少能源和工业生产的碳强度,消费者会选择低碳强度的产品;第二,把如何减少碳排放的决策留给企业,将能降低碳减排的成本,通过碳减排创造增加利润或节省成本的机会,碳定价还会促进创新和激励新创意、新解决方案的产生。基于市场的激励机制主要包括两个政策工具:一个是征收碳排放税,另一个是总量控制与碳排放许可证交易体系。这两种监管方法都是依靠来自市场的激励机制减少污染并最小化污染控制成本。

理论上,基于激励的监管比命令与控制型监管更有效。第一,基于激励的监管能在短期内推动更多具有成本效益的监管方式;第二,更重要的是,从长远来看,基于激励的监管能够为企业提供激励,促使它们寻求新技术以降低碳减排成本;第三,基于激励的监管通过减少监管过程中做出明智决策所需要的信息,降低了借助对信息的控制而施加政治影响的可能性。当然,基于激励的监管也有缺点:包括监测和执法方面的问题、污染热点问题、市场交易清淡、价格波动及可能的对市场力量的操纵等[1]。虽然污染税制度和可交易的排污许可证制度在很多方面都非常相似,但也存在重要区别。污染税制度是一种“价格型工具”,政府设定污染的价格,然后与企业对污染权利的需求一起确定污染的数量;而污染许可证交易制度是一种“数量型工具”,政府设定污染的数量,然后与企业对污染权利的需求一起确定污染的价格。如何进行监管,取决于错误的相对成本。如果污染数量出现一点差错后成本更高,那就应该利用总量控制和许可证交易制度固定住数量,允许价格自行决定。如果价格稍微弄错一点会造成更大损害,那就应该利用税收制度把价格固定在一个安全水平,由企业决定排污数量[2]。现在,政策制定者面临的挑战就在于克服这些障碍并进而发挥基于激励的监管体系的潜力。

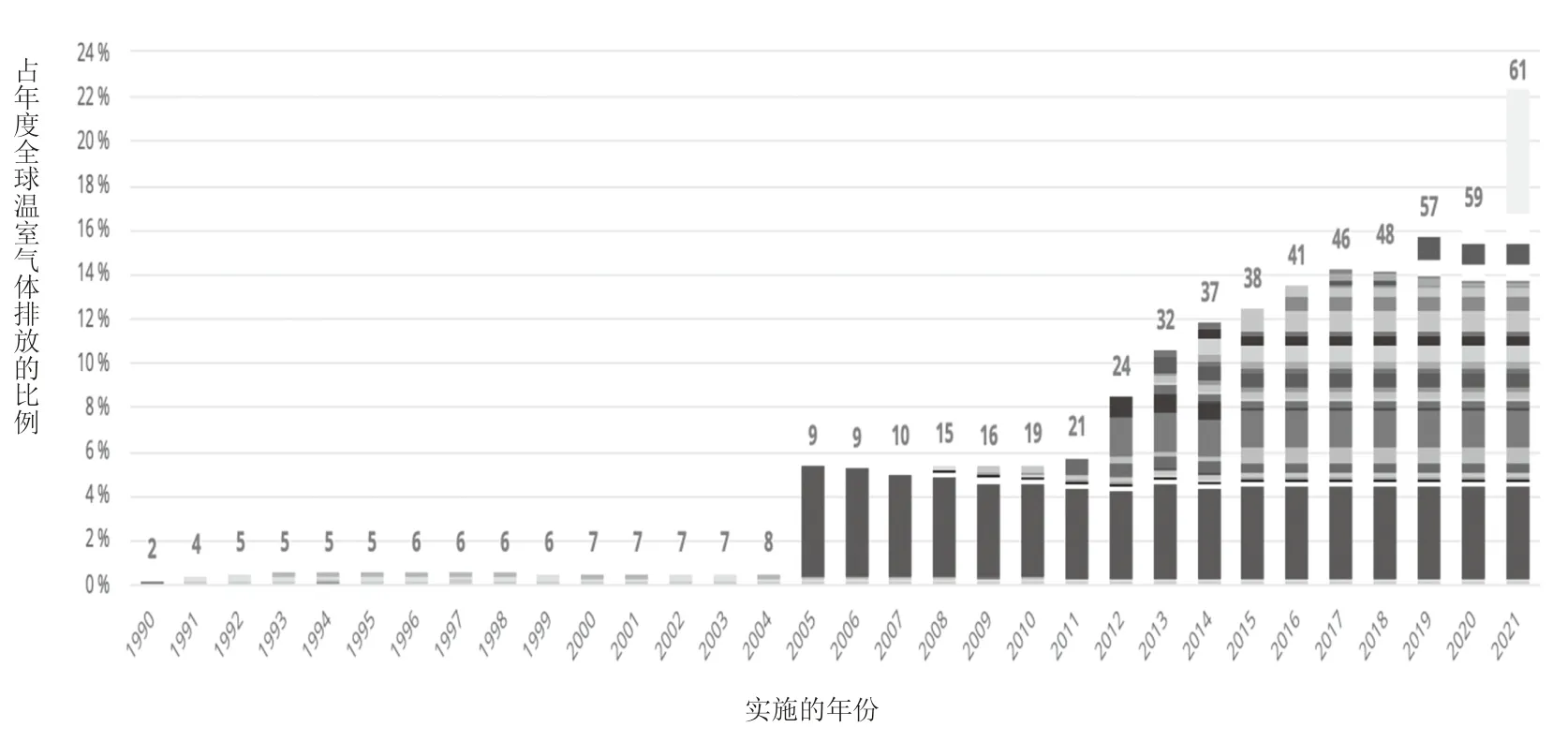

(二)世界绝大多数碳排放尚未定价

根据世界银行的统计,到2020 年4 月,全球共有61 项正在实施或计划实施的碳定价计划,这些碳定价计划涉及46 个国家和32 个地方,将会覆盖120 亿吨二氧化碳当量,相当于全球22.3%的温室气体排放[3](见图1)。这表明,现在世界近80%的碳排放都没有定价。而且碳价格在这些计划中远低于实现《巴黎协定》目标所需要的价格,碳定价计划覆盖的碳排放大约3/4 的价格都低于每吨二氧化碳10 美元[4]。根据斯特恩和斯蒂格利茨的估计,要利用碳定价实现《巴黎协定》的目标,将需要现在对世界所有产业的碳定价在40-80 美元,到2030 年碳定价达到50-100 美元,而现存碳定价的中位数仅为15 美元,没有任何地方的碳定价超过40 美元,没有任何一个国家的碳定价计划覆盖了该国超过一半的碳排放量[5]。

中国政府于2017 年12 月启动国家ETS,并于2019 年3 月就ETS 法规草案开展公众咨询,这是正式国家ETS 发布的第一步。电力部门将是国家ETS 之下遵守碳减排义务的第一个部门,之后会逐步扩展到其他七个部门。在国家ETS 启动的准备中,多数地方ETS 试点已经引入增强与国家ETS 设计细节相一致的衡量标准,包括减少免费限额的份额及免费限额从“祖父法则”向标杆转换等。2018 年碳排放市场在多数ETS 试点继续保持活跃,虽然不同试点的价格水平由于限额紧缩和市场信心不同而不同。多数ETS 试点的价格水平和交易量都比较低,主要是由于初始价格受拍卖最低限价等政府指引的影响而设定得较高,随后随着参与者对碳排放市场更好的认识和经济放缓导致低于预期的碳排放而降低。一些ETS 试点已经把免费限额分配给最近活动水平较高的设施。2019 年3 月,中国公布了温室气体减排行动计划,提议实行限额和交易计划[6]。

图1 区域、国家和地方碳定价计划覆盖的碳排放占全球温室气体排放的比例

为什么绝大多数碳排放没有定价?第一个原因是,当要求人们支付一种新税收时,人们总体上会反对,即使最终他们将会在已有税收上支付更少。例如,美国华盛顿州在2016 年曾提议对碳排放征税并把新的税收收入多数用于削减销售税,但遭到环保团体中想让税收收入用于清洁能源投资和再分配的左派反对;2018 年再次提议对碳排放征税并将所获取的收入都用于绿色投资和受气候变化影响的社区,但又遭到了化石燃料利益集团的强烈反对。对碳排放征税可能显著提高化石燃料的价格,这种能源价格上涨可能造成严重经济困难,特别是低收入家庭遭受更大困难。任何碳排放的大量减少都会引起能源消费方式急剧变化,且经济成本很高。征收碳排放税,或政府对碳排放许可证进行拍卖,都会产生大量收入,为抵消高能源消费成本带来的问题,大部分这类收入都应直接通过折扣返还给纳税人。加拿大英属哥伦比亚的碳排放税设立基金,降低税收和把一些税收转移给家庭及受影响企业,受到公众欢迎;虽然它有很大的化石燃料产业,但自2008 年启动以来,碳排放价格持续上涨。如果碳排放税有利于利益相关者,他们就不会反对,在政治上也是有效的。多数来自欧盟碳排放交易体系(ETS)的收入被用于环保措施。美国气候变化领导委员会(CLC)把碳排放税直接以“费用和收益”形式返还给人们,虽然它缺乏效率和明确的目标,但即时和可见的收益对公众提供了清晰的激励,即使他们可能面对更高的能源价格。

第二个原因是,当企业依赖温室气体排放或它们的客户依赖温室气体排放而运营时,限制碳排放会提高运营成本,降低产品的市场竞争力,企业会反对限制碳排放。特别是如果其他地方的企业并不需要遵守同样的规则时,尤其如此。

第三个原因是,有人认为,温室气体排污权贸易是不道德的。他们认为,将污染当作可以买卖的商品进行处理,不仅消除了与之相关的道德污名,而且对减排量进行交易还破坏了全球合作中所需要的责任共担意识①。事实上,碳排放交易是自愿的,国家间的碳排放许可证交易对两个国家都有利;而且,许多国家以更低成本获得了更清洁的空气;除少数例外,事实上所有污染监管都允许存在一定量的污染,因为零污染很少是有效率的或政治上可行的。

(三)碳定价有效的条件

尽管只取得有限的进展,碳定价的倡导者也在坚持这种思路。2019 年1 月开始,加拿大的碳定价最低20 加拿大元(14 美元),2022 年将会上升到最低50 加拿大元(37 美元)。2021 年,70%的全球航空碳排放预定会进入联合国碳排放交易计划,目标是把它们的碳排放量限定在2020 年的水平。中国在2020 年底预计会对高排放的电力行业启动全国范围的碳排放交易市场。欧盟的ETS在设立之初为能迅速启动和运行,只对大量排放和容易检测的发电厂、重工业领域进行碳定价;之后扩展到包括欧洲洲内的航空业,覆盖欧盟近一半的排放;作为绿色协议的一部分,欧盟委员会宣布进一步把ETS扩展到包括交通、航运、建筑供热等行业的排放,覆盖增加到超过90%的碳排放。

碳定价要改变企业的碳排放行为,首先,要有可获得的替代性能源。如果有容易获得又廉价的替代性燃料,让化石燃料变得昂贵,就可能迅速改变企业的碳排放行为。1990 年代美国二氧化硫排放许可证计划成功减少发电厂的二氧化硫排放,很大程度上是因为电力公司可以获得低硫煤资源和从它们的烟囱中清洗二氧化硫的技术,这些公司可以把从政府那里获得的二氧化硫许可证出售给很难获得资源和技术的企业而获利[7]。欧盟实行ETS 以来,特别是2008 年金融危机之后碳价格都只有一位数,直到2018 年价格开始上涨到25 欧元(27 美元),开始有把高排放的煤炭赶出市场的效果,2019年欧洲的可再生能源首次生产了比煤炭更多的电力。如果只有极少的碳排放替代品,碳定价就很难改变人们的行为。2018 年OECD的一项研究发现,在所研究的42 个国家中的34 个,至少90%的道路交通工具排放的税收相当于每吨碳排放超过60 欧元(69 美元)的定价,但在缺少便捷、可获得的燃油替代品的情况下,人们还是支付了这些税收,大量地驾驶。

第二,碳价格长期保持上升并足够可信。碳定价将会激励投资、生产和消费模式进行所需要的改变,激发降低未来的缓解成本的快速、大规模的技术进步。与碳定价相伴随的不确定性意味着政策将涉及试验,需要随时监测,当碳价格下降或成本高到无法接受时要进行调整。碳价格信号在改变行为和驱动投资上的有效性取决于这些价格信号的长期可信度和可预测性。同时,保持一定程度的灵活性和调整碳定价使之与技术的最新进步或政策影响相一致是必要的。

第三,存在单一的全球碳排放交易市场。气候变化是一种全球外部性,因此最好进行全球性的应对。碳定价政策将会从国际合作中获益,反过来又会加强合作,而国际合作需要可信的相互承诺和稳定的激励结构。在理想世界中,富裕国家对碳排放的评价更高,而贫穷国家的碳减排措施更便宜,这样,不同国家之间碳排放许可交易的收益是最大的。而现存的碳排放市场,像欧盟的ETS,或美国东北部州的区域温室气体协议,倾向于同质化。单一的全球碳排放市场不仅效率更高,而且更少博弈的空间。没有企业因为要与该计划外的企业竞争而处于不利位置,没有企业会试图把工厂搬到该计划覆盖的范围之外,即不会出现碳排放的“泄漏”,或不存在“污染天堂”。当缺少这种理想情境时,能源密集型企业和贸易导向型企业都会担心竞争,而政府担心工厂会搬迁到碳交易计划覆盖的范围之外,因而寻求“边境碳调整”(BCA)机制的保护。这种调整对于不是碳定价计划成员国家的效果相当于关税,通过这样的调整,它允许计划去覆盖那些“嵌入”到进口产品中的隐藏的排放。

二、全球经济脱碳化

(一)全球经济脱碳化是艰巨的任务

根据IPCC 的估计,为把全球变暖控制在低于2°C,全球所有工业使用能源的总排放量到2050 年必须比现在低50-80%;如果要把气温上升控制在1.5°C,总排放量更要比现在低75-90%;甚至,在21 世纪中叶,数以亿吨的二氧化碳需要从大气中清除,即“负排放”。这是一项艰巨的任务。从200 年前煤炭时代开始到1970 年,化石燃料的燃烧、照明和水泥制造产生了4200 亿吨温室气体,主要是二氧化碳。从1970-2011 年,这一数字增加到3 倍,达1.3 万亿吨。化石燃料依然是全球电力系统的支柱,化石燃料发电量自2000 年已经增加到70%,到2018年达到17000 亿千瓦时。煤炭是最大的化石来源,占全球发电量的38%;其次是天然气,占20%。在中国和印度等主要新兴经济体,燃煤发电的份额超过60%。在许多发达经济体,包括美国、德国和日本,煤炭和天然气继续提供大部分电力。由于对化石燃料的高度依赖,电力是能源领域最大的碳排放者,占全球能源相关排放的接近40%。电力领域的碳排放在2018 年达到138 亿吨的新高。燃煤发电是能源领域最大的排放源,占2018 年能源相关碳排放的29%,它也占电力部门排放的近75%。

为缓解全球变暖的影响,当即的任务是鼓励清洁(零碳)电力和电池存储的推广。电力供应在未来30 年需要增加4 倍,生产这些电力需要可再生能源和核能的大量增加,同时需要对化石燃料的碳捕获和封存(CCS)的利用。可再生能源开始领先,2017 年可再生能源吸收了2 倍于煤炭、天然气、石油和核电站加起来的投资,电动汽车(EVs)销售也增长强劲。根据清洁能源咨询公司Bloomberg New Energy Finance 的数据,从2014-2016 年,全球电动汽车的销量花了17 个月从100 万辆增加到200 万辆;而2018 年,其仅花了6 个月就从300 万辆增加到400 万辆。这些是全球经济脱碳化最简单的部分。

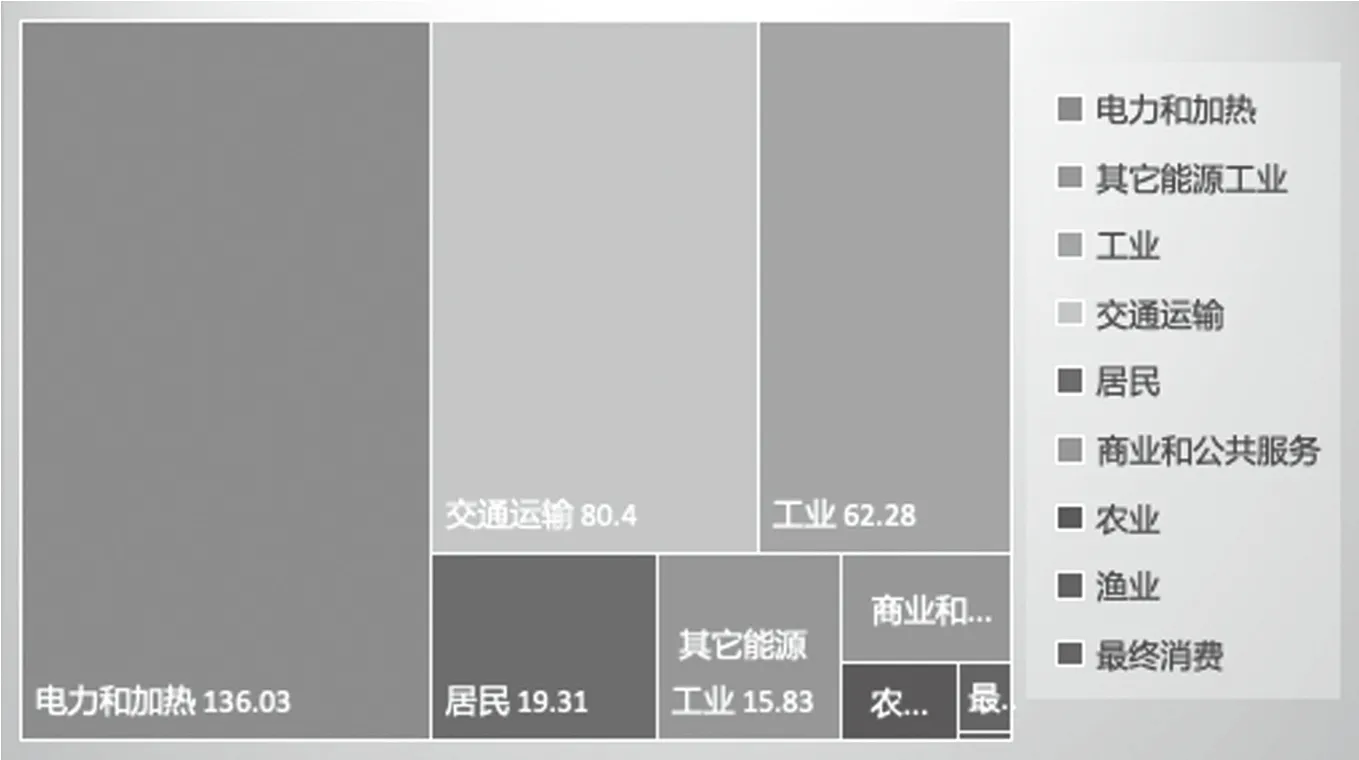

经济中像重型运输、加热和工业等部门,很难轻易使用电力和锂离子电池,其脱碳化将会困难得多。2017 年,这些难以脱碳的领域产生了大约150 亿吨二氧化碳,或总排放量的41%,与之相比,整个电力行业的排放为136 亿吨,最大的工业排放是水泥、钢铁和化工制造。而这些只是与能源相关的排放,还不包括农业、林业和其他土地利用所排放的温室气体,后者大约占总排放量的1/4(见图2)。

图2 不同部门的二氧化碳全球排放总量(2017 年,亿吨)

(二)全球经济脱碳化的努力

加州大学尔湾分校的史蒂夫·戴维斯领导的一个研究小组,利用“相当简单和有限”的现有技术,绘制了净零排放能源系统的技术路线图,除了电力和电池,还包括氢气和氨、生物燃料、合成燃料、CCS 及从大气中直接清除碳。它们可以有不同的最终用途:氢气可以在轻型运输、重型运输、加热和炼钢中发挥作用,合成燃料可以在喷气式飞机中发挥作用,CCS 可用于加热和水泥制造。每一种都有自己的缺点:大规模制造、运输和使用氢气有困难;乙醇等生物燃料已在燃料中与碳氢化合物混合,但能源作物与食品工业争夺土地,而且它们的种植也会产生温室气体;无排放合成燃料依赖大量的氢气和一氧化碳来生产代用碳氢化合物,因此它们的发展依赖于这两种气体的低成本供应;CCS 被认为是化石燃料的生存保障,但很难想象水泥等工业在不进行CCS 的情况下实现脱碳。

尽管如此,能源行业脱碳的障碍并非不可逾越。更重要的是,它们可以带来经济收益。IPCC 估计,从2016-2035 年,为把气温上升保持在1.5°C,每年需要花费大约2.4万亿美元,或全球GDP 的2.5%。2017 年的能源总投资是1.6 万亿美元,多数投资于煤炭、石油和天然气。到2050 年,经营净零排放的“难以清除”工业的额外成本是1.2万亿美元。其中涉及的技术并没有新的,而且,不像化石燃料,它们被使用的越多,成本就越低,这就为更多行业使用它们提供了激励。氢气可能是最有前途的,因为它是大规模电气化的最佳互补,也可用于重型运输、加热和工业。要实现净零碳排放,全球氢产量要从现在每年6000 万吨增加到2050年的5 亿-7 亿吨。当然,为清洁地制造氢,多数氢将必须来自电解水,而目前电解水只占氢产量的5%(剩余的都来自化石燃料的“蒸汽重整”),这需要大量的低成本、零碳的电力[8]。

(三)全球经济脱碳化的挑战

整个工业部门几乎一半的碳排放来自四个行业:水泥、钢铁、氨和乙烯。除非消费模式改变,否则所有这些行业都必须削减排放以满足对汽车、建筑、塑料和基础设施增加的需求。而且由于它们的产品多数都是商品化的,脱碳化带来的高成本有“碳泄漏”的风险,即气候政策更宽松的地方将会更便宜地生产这些商品的可能性。

减少工业排放的首要任务是鼓励回收利用,但制造物品的方式也需要改变。钢铁行业的脱碳化是大的考验。瑞典的钢铁公司SSAB、国有铁矿石生产商LKAB 和国有电力企业Vattenfall 组成的零碳排放钢铁联合风险投资Hybrit Development,正在启动价值14 亿瑞典克朗(1.5 亿美元)的项目,将利用瑞典丰富的可再生能源,通过电解产生氢气,并利用其生产“直接还原铁(DRI)”,目标是通过控制焦炭的使用以消除几乎所有的碳排放,使瑞典成为世界上第一个生产无化石钢铁的国家。额外需要的电力将是惊人的,在满负荷生产的情况下,Hybrit 每年将会使用大约150 亿千瓦时电力,或瑞典目前全国电力供应的10%。假设电力价格保持在当前水平,这一过程可能会使粗钢价格上涨20-30%。这样重要的调整是缓慢的,因为规模化需要时间,Hybrit 希望2024 年完成试验,并在到2035 年的10 年间进行全面试验,最终达到商业化规模。

水泥行业的脱碳化则是更严峻的挑战。水泥是世界上最广泛使用的建筑材料,但水泥厂通常规模小、分散和资本不足,这使其更难脱碳。印度、非洲这样的发展中地区对水泥的需求将会随着经济增长而大幅增加,这意味着会额外产生大量二氧化碳。水泥行业大约60%的废气来自生产熟料的煅烧过程。熟料被磨碎并与其他材料混合形成波特兰水泥,用于研磨的动力通常也会释放二氧化碳。几乎所有剩余的碳排放都来自加热窑的煤炭或焦炭,这些都可以用生物质或废旧材料代替。随着效率改善,这将是降低水泥的碳足迹最快的方式。CCS 对于从煅烧和加热中捕获二氧化碳是一种可能的替代选择,但混合废气的二氧化碳 浓度较低,让它们的捕获过于昂贵。欧盟支持的比利时创新项目Leilac,目标是重新设计窑炉以使捕获煅烧的废气更容易。更大的雄心是开发熟料的替代品,这将在减排方面发挥更大作用。美国一家初创企业和大型水泥生产商LafargeHolcim 的合作公司Solidia 正在开发一种新型水泥,这种低熟料水泥将会减少二氧化碳排放。

工业其他领域的脱碳也正在进行。Alcoa 和Rio Tinto 的合资企业Elysis 正在寻求对铝冶炼进行革命性变革。目前铝来自氧化铝、电和碳三种成分的组合,电在由碳构成的正极与负极之间流动,正极与氧化铝中的氧气发生反应,产生二氧化碳和液态铝,然后进行铸造。二氧化碳的排放量很大,比如在使用煤炭冶炼铝的中国,每吨铝会产生16 吨二氧化碳。Elysis 致力于用非碳材料做正极,产生氧气而不是二氧化碳,以减少碳排放。其目标是到2024 年销售成套技术软件,用于世界各地改造现有冶炼厂或新建冶炼厂,使零碳铝比现有技术便宜15%,生产效率提高15%,部分原因是正极的使用寿命比现有技术长30 倍。

工业脱碳化最终还是需要来自政府的压力,以确保产业能够采取转型所需要的严厉的、长期的决策。首先,政府要确保有足够的可再生电力和碳存储场地,以实现更大规模的电气化和CCS。其次,政府可以通过更严厉的碳定价、环境管制和金融支持,为氢气生产和CCS 提供激励。最后,政府可以鼓励在公共基础设施项目中使用环保水泥、环保钢铁和其他零碳材料,创造新的市场。这样,工业就不必担心客户会转移到别的地方,尽早摆脱高碳排放的老技术。

三、负的碳排放

(一)负的碳排放方法

目前,全球气温已经比工业化前高1°C,而且还在继续攀升,主要是每年430 亿吨的二氧化碳排放。要《巴黎协定》实现2°C 的目标,不仅需要排放大国更严格地削减排放,该协定也设想大大减少排放到大气中的二氧化碳,即负的碳排放。IPCC 研究了2018 年的情景,如果要实现《巴黎协定》的目标,到2100 年,需要从大气中清除1000亿吨到10000 亿吨的二氧化碳,中值为7300亿吨,超过全球10 年的碳排放量。

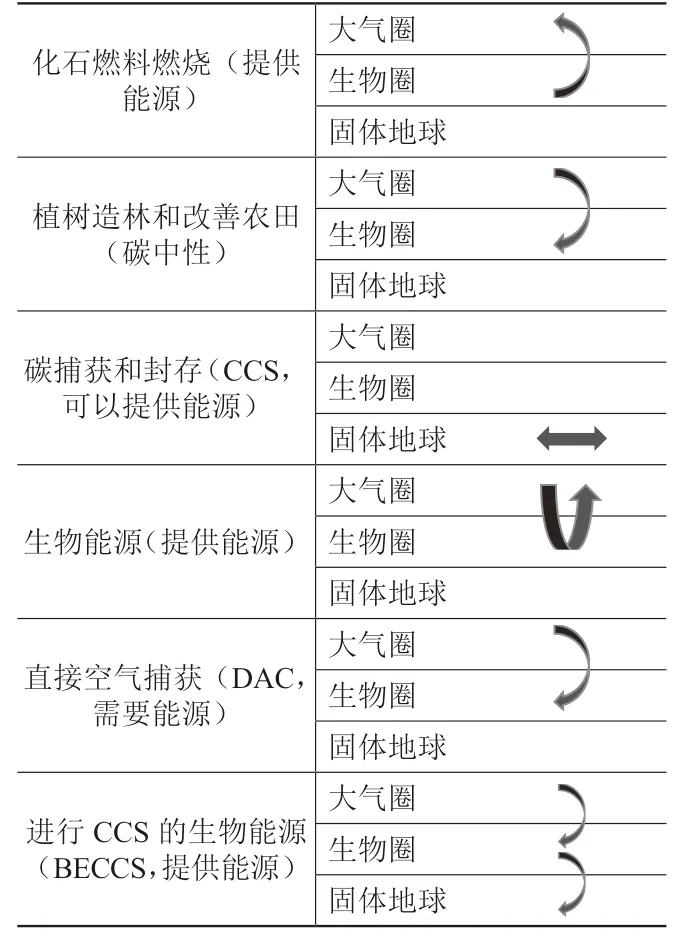

化石燃料仍然提供了世界大部分电力,而且发电厂在整个能源领域是最大的碳排放者。实现气候和能源目标,需要全球电力系统有一个重大和加速的转型。政策制定者在满足由发展中国家日益增长的能源需求和终端领域电气化驱动的电力需求强劲增长的同时,必须支持向低碳发电的迅速转变。低碳的未来意味着解决化石燃料发电的碳排放问题,需要利用一切可能的方法。碳捕获和封存(CCS)在这个转型中可以发挥重要作用[9]。如果增加地球上的植被数量,可以从大气中吸收一定数量多余的碳,种植森林或改善农田是不错的方法,但并不特别可靠,森林可能被砍伐或烧毁;使用森林作为碳储存库最大的问题是,它们必须足够大才能产生重要的不同,在IPCC 研究的情景下,森林覆盖的面积相当于俄罗斯的面积,也只能吸收2000 亿吨二氧化碳,比必要的要少得多。碳捕获和封存(CCS)技术最初的用途是从燃煤发电厂的烟囱中吸收二氧化碳,并将其泵入地下地质深层,这样发电厂接近碳中和。如果将同样的技术用于生物燃料发电厂,泵入地下深处的二氧化碳 就不是来自远古的化石燃料,而是来自最近生活的生物质。进行碳捕获和封存(CCS)的生物能源(BECCS)发电站,将生物质作为可再生燃料,而不是简单地作为碳储存库,不仅同样数量的土地可以捕获更多二氧化碳,而且光合作用储存于植物叶子和树木中的太阳能在生物质燃烧时转化为电力(见表1)。曾经是英国有史以来最大的燃煤发电厂,也是最后一个燃煤发电厂的DRAX,正在把自己改造成一个进行碳捕获和封存的生物能源发电站。

BECCS 被认为是标准CCS 的变种,但由于技术和经济原因,它尚未获得真正的成功。世界上大约有2500 座燃煤发电厂,还有数千座天然气发电厂、钢铁厂、水泥厂和其他产生工业量级二氧化碳的装置。根据全球碳捕获和封存研究所(GCCSI)的数据,其中只有19 座提供一定程度的碳捕获和封存,每年有4000 万吨二氧化碳被从工业源中捕获,约占排放总量的0.1%。大规模捕获和封存二氧化碳需要的重工业设备成本很高,如果碳排放者要为每吨100 美元的碳排放权利买单,人们才会对这样的技术更感兴趣,这将降低它的成本。但缺少这样的高价格,就很少激励进行这类投资。在某些情况下,政府甚至不需要补贴,碳排放定价就会让碳捕获和封存获得收益。

表1 碳在大气圈、生物圈和固体地球之间的流动

(二)负的碳排放的尝试

半个世纪以来,石油公司一直在向它们的一些油井喷射二氧化碳,以将石油赶出岩石的凹角和裂缝,这是提高石油采收率(EOR)的过程,石油开采出来了,大量的二氧化碳留在地下。石油工业从自然资源中每年获取2800 万吨用于提高石油采收率的二氧化碳。根据国际能源署(IEA)的数据,这些努力获得的回报是一天50 万桶原油,占全球产量的0.6%,这是一个CCS 可能进入的市场。美国得克萨斯的油田经常使用EOR,让该州成为企业尝试碳捕获新方法的热门地点。初创企业Net Power 在休斯顿建造新型燃气发电厂,在纯氧中碳烧天然气以产生热的二氧化碳流,直接驱动涡轮机发电,因为这些二氧化碳是纯净的,无须进一步过滤就可用于EOR。西方石油公司正在与致力于从空气中直接捕获二氧化碳(DAC)的加拿大碳工程公司开发一家电厂,目标是到2022 年把从空气中捕获的50万吨二氧化碳泵入西方石油公司近乎废弃的油井中。因为二氧化碳在空气中的浓度很低(0.04%),DAC 是要求非常高的业务,但通过EOR 的石油开采使用大气中的二氧化碳,可以在加利福利亚州低碳燃料标准的限额和交易计划中获得可观的信用。

挪威石油公司Equinor 长期以来一直将二氧化碳泵入北海废弃的油田中,以避免挪威对碳氢化合物工业排放所征收的严格的碳排放税。作为在澳大利亚海岸租赁开发Gorgon 天然气田的条件,雪佛龙公司被要求从天然气中分离二氧化碳并存储起来,项目的结果是每年400 万吨二氧化碳,比其他任何不用于提高采收率的项目都要大,而且是世界上唯一一个能处理得克萨斯那种规模排放的碳捕获和封存设施。在欧洲,运营像Gorgon 那样大型的二氧化碳存储库的成本需要在许多碳源之间共享,这促使共享存储基础设施的集群趋势。Equinor 和Shell、Total 等两家石油公司提议将碳捕获和封存转变为挪威的服务业,他们将收取费用,从生产商那里收集二氧化碳,运到Bergen,然后通过管道运到海上注入点。

(三)负的碳排放的挑战

我们对负的碳排放趋势要谨慎对待。首先,全球碳捕获仍然是以数千吨来衡量的,而不是对气候变化至关重要的数十亿吨。如Gorgon 项目封存的二氧化碳,只是全球一小时的排放量。第二,该领域获得的政府支持经常不确定或设计拙劣。例如,英国政府在2012 年承诺为CCS 提供10 亿欧元的资金,但2015 年就停止了,竞争这笔资金的两个项目——将二氧化碳封存在现存天然气田的苏格兰项目和约克郡修建利用CCS 的燃煤发电厂项目因此而流产。美国在2008年颁布对通过CCS 封存的第一个7500 万吨二氧化碳进行税收减免的方案,即45Q,但企业无法确定项目最终会排放有利可图的第7400 万吨二氧化碳,还是多余的第7600 万吨二氧化碳,投资热情大大削弱。2018 年这一方案被修正,所有在2024 年1 月1 日前启动并运行的项目都将获得税收抵免资格,激发了一系列投资活动[10]。最后,税收减免、试验性的碳捕获工厂、发电的新方法已经激起投资者和企业的兴趣,但能够产生大量BECCS 工厂的CCS 产业及收集可持续来源的生物质用于这些工厂的基础设施都有很长的路要走。直接空气捕获(DAC)在用非常昂贵的方法获得纯二氧化碳,它们需要发现新市场,通过学习更好的技巧和规模经济来降低成本。

四、结论

应对气候变化是一个紧迫且重大的挑战,设计良好的碳定价是有效碳减排策略不可或缺的重要部分。实现《巴黎协定》的气候变化目标需要所有国家实施应对气候变化的政策,包括碳定价、技术路线图、国家的缓解和发展路径分析,以及把这些不同政策的优势和局限性考虑在内的全球综合评估模型。碳定价政策工具可以有效地减少碳排放,因为它们帮助克服一个关键的市场失灵:气候外部性。碳定价本身可能并不能诱发实现«巴黎协定»目标所需要的改变的速度和规模,它需要与应对市场失灵的设计良好的不同政策互补。各国可能选择不同的工具去实施气候政策,这取决于国家和地方的特定环境及所获得的支持。基于产业、政策经验及理论研究,充分考虑到各种政策工具的长处和限制,与实现《巴黎协定》的气候变化相一致的碳定价应该足够高并且在长期保持确定性,才能够为应对气候变化的行动提供支持性的政策环境。对于气候政策尤其是碳定价的有效性非常重要的是,未来的路径和政策必须是清晰的和可信的。

政策制定者可以通过在能源系统推广可再生能源和在工业领域推广低碳制造技术的支持性政策来加速向低碳的转型,包括资本支持、政府采购、税收抵免、监管标准和运营补贴等。除非投资者确信在转型市场中会获得政府支持,否则它们不会在工业领域对低碳科技进行投资。碳捕获和封存、进行碳捕获和封存的生物能源及直接空气捕获都是富有前景但昂贵的负的碳排放技术,对其政策激励的关键因素是政府对二氧化碳运输和存储基础设施的建设。

注释

① Michael J. Sandel. It's Immoral to Buy the Right to Pollute, New York Times,December 17, 1997.