面对强敌侵略,唯有决战到底!

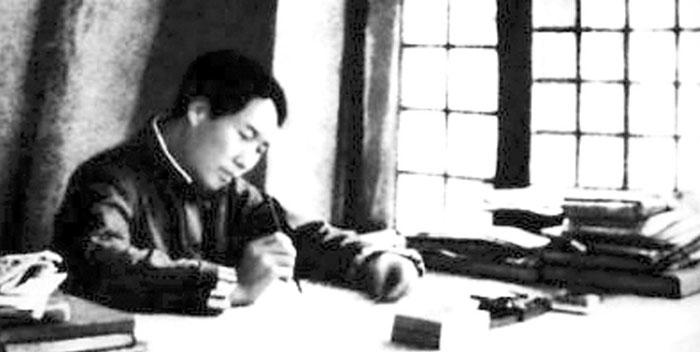

1937年抗战全面爆发的几个月内,悲观情绪在国民党高层弥漫,议和之论甚嚣尘上。对此,1938年,毛泽东写下了著名的《论持久战》,其中提到“抗战”93次、“抗日”91次,提到“胜利”89次,并指出“最后胜利是中国的——这就是我们的结论”。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。自此,中国人民经过浴血奋战取得抗日战争的胜利。但鲜为人知的是,1937年抗战全面爆发的几个月内,随着平津、沪宁相继失陷,在日军的铁蹄和胁迫之下,历史差点儿被改写。

国民党谈“战”色变

1937年,日军进攻南京前后,曾两次提出和谈,迫使中国投降。11月2日,日本进攻南京前,提出了这一无理要求,遭到中国拒绝。12月21日,日本占领南京后,进行惨绝人寰大屠杀的同时,依仗自己强大的军事实力,认为“国都”已被攻占,中国人民必会屈服。他们通过德国驻华大使再次向国民政府提出了更为苛刻的和谈条件,要求中国放弃抵抗、割地赔款,在投降书上签字画押。

彼时,部分国民党高官以及一些与高层关系密切的精英,对于中日爆发大战的后果颇为忧虑。外交部长王宠惠多次谈“战”色变;军政部长何应钦表示“再三以战争为虑,倾向退让”;实业部长吴鼎昌散布“战必败、不战必大乱”的观点;胡适则主张“汪精卫、蒋介石以承认伪满洲国为议和之条件”;蒋梦麟也倾向于忍痛求和,认为“与其战败而求和,不如于大战发生前为之”。

特别是当淞沪会战失利以及南京沦陷后,悲观情绪更是在国民党高层弥漫,议和之论再度甚嚣尘上。出席国防最高会议的居正(时任司法院院长)“力主向日方求和,并谓如无人敢签字,彼愿为之”;行政院副院长孔祥熙也“倾向和议”。

但是,退让真的能赢得和平吗?答案当然是否定的。

回望甲午战争,当时,清朝统治集团主战、主和意见分歧,相互掣肘,事先既未组成专门的作战指挥机构,更无统筹全局的战略指导。加之当时掌握朝廷大权的主和派,寄希望于俄英等国的“调停”,并没有做好抗争的准备,不惜割地赔款来换取一时苟安。但这并没有求得所谓的“和平”,反而引发列强的瓜分狂潮,大大加深了中国的半殖民地化程度。

毛泽东写下《论持久战》,提到93次“抗战”

历史是最好的清醒剂,也是最好的教科书。对此,以毛泽东为首的中国共产党人有着清醒的认识,早已坚定血战到底的决心。

早在“九一八”事变第二天,中共满洲省委就发布了《为日本帝国主义武装占领满洲宣言》,这是世界二战史上第一个反法西斯的正义宣言。第三天,中共中央发表《中国共产党为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》,号召全国人民一致动员起来“反对日本帝国主义强占东三省”。

1938年,面对当时国内“速胜论”和“亡国论”两种思潮,毛泽东写下了著名的《论持久战》。在这篇著作中,提到“抗战”93次、“抗日”91次、“胜利”89次,“抗战”“抗日”与“胜利”的比例几乎是1比1,并指出“最后胜利是中国的——这就是我们的结论”。在抗战最艰苦的阶段,中国共产党始终“坚持抗战、反对投降;坚持团结、反对分裂;坚持进步、反对倒退”,努力团结一切要求抗日的力量,始终发展和巩固抗日民族统一战线。

在中国共产党倡导的抗日民族统一战线旗帜下,中华民族的爱国情感被激发出来,全国人民共赴国难,为祖国而战。

即使是在缺衣少食、缺枪少弹的情况下,中国人民都没有向日本法西斯屈服,而是“扛起土枪土炮,挥动大刀长矛”,以血肉相搏,树起坚决抵抗侵略的旗帜。

据日本每日新闻社战地记者报道,1942年5月,八路军冀中军区警备旅一部在衡水徐家庄村反“扫荡”中,“坚决抵抗直到全部战死”,这些让“日军感动于其勇气”、“以为军人榜样”的中国官兵,被日军殓葬后特立“中国无名战士”之墓。

据不完全统计,抗日战争中,中国军民伤亡3500万人以上,其中军队伤亡380万余人,占各国伤亡人数总和的三分之一;1931至1945年,中国累计歼灭日军150万余人,占日军在第二次世界大战中軍队伤亡总数的60%以上。

近代以来,中日之间的两场战争,一场是不惜一切代价“和”,一场是不惜一切代价“战”,结局自然迥异。

勿忘国耻,吾辈自强

1945年8月15日中午12时,裕仁天皇宣读了《停战诏书》。日本投降后,同盟国组织军事法庭对日本战犯进行审判。被同盟国起诉的各类日本战犯总数为5423人,被判刑者4226人,被判处死刑者941人。

再看日本的“投降书”,可以发现全文数百余字的《终战诏书》可谓是字斟句酌,从头到尾未出现“投降”“战败”的字眼。其中“往年,帝国之所以向美、英两国宣战,实亦为希求帝国之自存于东亚之安定而出此,至于排斥他国之主权,侵犯他国之领土,固非朕之本志。”等话语更是美化侵略,开脱战争罪责。

《终战诏书》基调是:停战出于无奈,《波茨坦公告》被迫接受,告诫臣民切勿“失信义于世界”;只要“国体”得以维护,就有实现复兴的希望。战后初期,在美国的主导下,日本天皇制被保留,裕仁的战争责任未被追究,这是战败70多年来,日本右翼在历史认识问题上兴风作浪、制造歪理、挑衅良知的一个重要原因。

日本投降的消息传到中国,人们奔走相告,《解放日报》记载了当晚延安的情景:“一个卖瓜果的小贩,把筐子里的桃梨向空中抛掷,高呼:‘不要钱的胜利果,请大家自由吃呀!在重庆,防空用的探照灯亮起,男女老少纷纷涌上街头,互相祝贺,高喊胜利的口号……”

毛泽东在《论持久战》中写道,抗日战争是“战争史上的奇观,中华民族的壮举,惊天动地的伟业”。历史不会忘记为独立自由而战的英雄儿女、更不会忘记和平曙光的来之不易。时至今日,勿忘国耻,吾辈自强。

(《学习时报》等)