汉武帝朝的秩级整理运动

孙正军

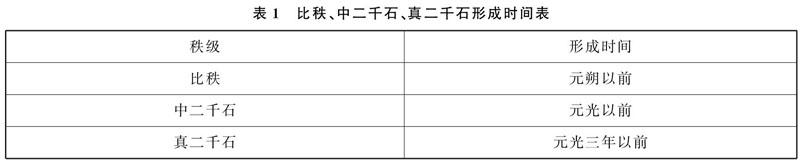

摘 要:比秩、中二千石、真二千石是汉代以“若干石”为名的秩级序列中的特殊秩级,关于三者何时产生,学者有不同意见。本文在前人探讨的基础上,通过辨析相关核心史料,确认三者皆形成于汉武帝朝前期,其中比秩约在元朔之前,中二千石约在元光之前,真二千石约在元光三年之前。三种特殊秩级在10余年时间内集中出现,显示出武帝前期曾发起一场秩级整理运动。借助于这次运动,武帝期待秩级序列在实现大幅扩张、涵括大多数官职的同时发挥分等、分类功能,从而建立等级分明、类别明晰的秩级序列。武帝对秩级序列的精心设计,以及他在其他官制、礼制改革中所体现的齐整有序倾向,均表明武帝意欲建立垂范后世的“汉家制度”。

关键词:比秩;中二千石;真二千石;汉武帝;秩级整理运动

DOI:10.16346/j.cnki.37-1101/c.2020.05.05

在两汉四百年的官制演变中,汉武帝朝是一个具有里程碑意义的时代,尤其是发生在太初元年(前104)的官制改革,如《汉书·百官公卿表》所见,大量官职在这一时期更名或置废,官署内部层级亦趋于合理。此外,对后世产生深远影响的内朝、尚书、刺史乃至将军制度等,也都在这一时期萌发或成熟,凡此种种,均表明武帝朝在汉代甚至整个古代中国的官制发展脉络中都据有重要位置。

与官职变动较为学者所瞩目不同,标示官职位次高低的秩级在武帝朝的变动几乎不为学者所关注。究其原因,除秩级本身不被重视外,文献没有明确记载武帝曾调整秩级应是更为直接的原因。不过,没有记载不意味着不曾发生,本文将在勾稽、爬梳相关史料的基础上,辨析前人已有论述,指出武帝朝曾发生一次牵涉颇广的秩级整理运动。这次运动以比秩、中二千石、真二千石三种特殊秩级的增设为标志,试图在实现秩级序列大幅扩张的同时优化其等级与结构,最终建立包容广阔而又等级分明、类别明晰的秩级序列。武帝对秩级序列的精心设计也显示出,此次秩级整理运动应和其他诸多改革一道,构成武帝为构建理想帝国、建立垂范后世的“汉家制度”而实施的“变更制度”之重要一环。

一、论比秩形成于汉武帝朝

作为与以“若干石”为名的正秩相区分的一类秩级,记作“比若干石”的比秩在汉代禄秩体制中的存在是很醒目的,它们与正秩一一对应,共同构成汉代秩级序列的主体内容。然而与正秩在战国文献中已零星可见不同,比秩则在截至西汉前期的文献中迄未见载,其到底何时形成,也向无学者问津。最早触及这一问题的是阎步克。在2003年刊出的论文中,阎氏指出最迟至汉武帝前期,比秩已正式形成,其出现得益于与吏有别的“宦皇帝者”的推动。随后在2009年出版的论著中,阎氏再度确认上述意见,并把比秩形成的时间进一步推定为景、武时期。

与之相对,周群则认为“比秩最初来自于爵位与秩级的类比,以确定相应爵位的待遇水平。大约在汉武帝元狩五年(前118)或稍前时候,才开始用来指称吏员的试守之秩”。按照这一意见,比秩的出现不仅与最初无秩的“宦皇帝者”無关,其形成时间可能也晚至武帝元狩年间。

按武帝朝比秩已正式出现,这一点阎、周二氏多有论列,兹不赘述。那么阎氏以比秩或在景帝时已经出现,又以何为据呢?其依据即《史记·吴王濞列传》的如下记载:

(景帝三年,前154)二月中,吴王兵既破,败走,于是天子制诏将军曰:“……击反虏者,深入多杀为功,斩首捕虏比三百石以上者皆杀之,无有所置。”

这是文献所见最早一例“比秩”,时间明确,且见于景帝诏书原文,故阎氏将景帝朝纳入比秩形成时间的可能范畴。不过,阎氏也意识到这是孤证,故颇为谨慎,甚至表示这里“比三百石”意指“比秩”还是此前业已实行的“比视”,一时还拿不太准。吴纪宁则确信此处“比三百石”即比秩,并由此论证比秩在景帝三年之前已经出现。

检核吴氏论证,依据大约有二。其一,景帝以比三百石作为斩杀敌虏的下限,虽然与汉代通行的以二千石、六百石、二百石为界的分等方式不同,但在西汉前期,三百石在有些场合也被用作分等界限,因此景帝的设置是可能的。其二,比三百石对应于大夫级爵的最低一级,同时也是内廷侍卫的最低秩级,故景帝以比三百石为斩杀敌虏下限。

据文献所见,三百石确在某些场合被用作分等界限,不过这并不意味着比三百石也具有特殊分等意义。至少从吴氏所指出的两点看,似皆不能成立。其一,吴氏据《二年律令·赐律》推测比三百石约当大夫级爵(大夫~五大夫)的最低一级“大夫”,不过核对《赐律》可知,与“大夫”爵相当的乃是三百石,并非比三百石。其二,吴氏判断比三百石乃内廷侍卫最低秩级,此说也不能成立。固然王国郎中在西汉时期可能与汉廷郎中同为秩比三百石(比秩产生以后),但郎中却非王国内廷侍卫的最低官职,王国侍卫中尚有武士一职,隶属卫尉。武士在西汉前期大约与“外郎”相当,而外郎据惠帝即位伊始颁布的赏赐诏令,显低于中郎、郎中一等,然则“比外郎”的武士,其秩级也应不及比三百石的郎中。以此而言,纵令景帝想把吴王势力,包括近卫侍从在内的所有随从者连根拔起,其捕杀反虏的下限也不应是比三百石。

要之,尽管景帝诏令中明确称“斩首捕虏比三百石以上者皆杀之”,但这里“比三百石”是否即可作“比秩”理解,毋宁说仍存疑问。事实上,从西汉赐爵、赏赐等场合出现的秩级分等来看,比秩极少被用作分等界限。

1.本始元年(前73)五月,赐吏二千石、诸侯相,下至中都官、宦吏、六百石爵,各有差。(《汉书·宣帝纪》,第242页)

2.元康元年(前65)三月,赐勤事吏中二千石以下至六百石爵,自中郎吏至五大夫。(《汉书·宣帝纪》,第254页)

3.永光元年(前43)三月,赐吏六百石以上爵五大夫。(《汉书·元帝纪》,第287页)

4.永光二年二月,赐诸侯王、公主、列侯黄金,中二千石以下至中都官长吏各有差,吏六百石以上爵五大夫。(《汉书·元帝纪》,第288页)

5.建始元年(前32)二月,赐诸侯王、丞相、将军、列侯、王太后、公主、王主、吏二千石黄金,宗室诸官吏千石以下至二百石及宗室子有属籍者、三老、孝弟力田、鳏寡孤独钱帛,各有差。(《汉书·成帝纪》,第303页)

6.建平四年(前3)五月,赐中二千石至六百石及天下男子爵。(《汉书·哀帝纪》,第342页)

7.元始元年(1)正月,赐天下民爵一级,吏在位二百石以上,一切满秩如真。(《汉书·平帝纪》,第349页)

8.元始元年正月,令天下吏比二千石以上年老致仕者,参分故禄,以一与之,终其身。(《汉书·平帝纪》,第349页)

以上是从《汉书》帝纪里摘录的一些赐爵、赐钱记载,都发生在武帝朝以降,亦即都是在比秩形成之后。可以看到,除第8条或因涉及官吏较少、故特意强调“比二千石以上”外,其余无一例外均使用正秩。尤其值得注意的是第2、7两条。第2条之“自中郎吏至五大夫”,颜师古注曰:“赐中郎吏爵得至五大夫。”考西汉一般秩中二千石以下、六百石以上赐爵五大夫,则这里“中郎吏”只能是比六百石的中郎或议郎。又第7条之“一切满秩如真”,如淳释作“诸官吏初除,皆试守一岁乃为真,食全奉。平帝即位故赐真”,颜师古则认为“时诸官有试守者,特加非常之恩,令如真耳,非凡除吏皆当试守也”。而无论是所有初除试守的官吏,还是部分以试守居职的官吏,其在试守期间不能领取全俸,只能享用比秩,这一点应无疑问。要之,第2条赐爵和第7条优待官吏的场合,其下限可以明确都包括比秩在内,然而皇帝诏书却仅称六百石和二百石的正秩。由此可见,汉代在使用秩级进行分等时确实较少使用比秩为界限。当然,秩级分等使用正秩并不意味着不包括比秩,事实上据史文所见,多数被用作分等的正秩都包括比秩在内。汉代秩级分等之所以不以比秩,大约是因为在汉人看来,比秩从属于正秩,因此省略“比”字并无大碍。

明确了这一点,至此我们可以确认景帝诏令中的“比三百石”极有可能并非“比秩”,那么对之又应作何解释?这里可以參考汉廷中央对淮南王案的处理。《史记·淮南王列传》载武帝元狩元年(前122)淮南王刘安谋反,武帝令诸侯王、列侯集议其罪,其中胶西王刘端云及对淮南“国吏二百石以上及比者”的处理。其中所谓“比者”,徐广解释为“比吏而非真”,颜师古释作“秩比二百石”。如前所述,用作分等界限的正秩一般已包括比秩在内,按照颜师古的理解,言“二百石以上”后再云“秩比二百石”,显系赘余。因此,这里“比者”当以徐广解释为是,意即虽非二百石以上吏,但是与二百石以上吏地位相当的人员。

接于分等秩级后的“比者”非比秩而是指与此秩级相当的人员,这一点从其他文献也可获得证实。

1.自言功劳者与计偕,吏千石以下及比者自

2.诸吏宦官及比者同秩而敢詈之殿、宫廷中,至其上秩;若以县官事殴詈五大夫以上或一岁吏比者,有将辨治。若不督五大夫以上……

材料1中“吏千石以下”自然已包括比千石,其后“比者”若作“比千石”理解,显系重复。材料2中“一岁吏比者”,学者注称“担任与吏的级别相同的职务一年者”,可见“比者”也是作为与其所接续者地位相当的人员使用。两处“比者”均不释作“比秩”,这也从一个侧面证明胶西王刘端所谓“国吏二百石以上及比者”,应非如颜师古所说指“真二百石及秩比二百石以上”,而是指“二百石以上及与其地位相当的人员”。

明乎此,再来看景帝三年诏中的“斩首捕虏比三百石以上者皆杀之”。同样以王国官吏为处置对象,同样划定某一秩级为下限,我们认为这里的“比三百石以上”应等同于淮南王案中“国吏二百石以上”之“比者”,意即地位相当于三百石以上的人员。

像景帝三年诏中“比三百石”这样看似“比秩”,实际意思却是“与若干石相当”的情形,文献中并非孤例。青海大通上孙家寨汉简记载:

可击之,能斩捕君长有邑人者,及比二千石以上,赐爵各四级;其毋邑人,及吏皆(比?)千石以上(下?)至六百石,赐(380、358)

其中“比二千石”,学者或理解为比二千石秩级,或释作相当于二千石的官吏。考虑到该条规定的是斩捕塞外蛮夷赐爵的情况,而塞外蛮夷不会以秩级标示地位高低,故这里“比二千石”大约只能是相当于二千石的官吏,与景帝三年诏中的“比三百石”含义类似。

顺便说一下,这里的“比”,文献中有时也用“视”。如《汉书·外戚传》所见,史家在列叙西汉皇后以下诸嫔妃等级时,乃是通过“视”某一秩级和“比”某级爵位的方式予以确认。显然这里“视”“比”义同,均为与某级别官爵相当的意思。如学者所论,这种通过“比视”途径界定身份等级的做法在汉代非常普遍。这也从制度背景证成前文论述,即将景帝三年诏中的“比三百石以上”理解为“相当于三百石以上的人员”,完全是可能的。

以上我们花费大量笔墨论证景帝三年诏中的“比三百石”并非“比秩”而是“比视”,无非是要说明此处看似明确的“比三百石”记载并不能作为景帝朝业已产生比秩的明证。事实上,有资料显示可能直到武帝建元初,比秩仍未产生。《汉书·东方朔传》载东方朔为郎官,自言俸禄“亦奉一囊粟,钱二百四十”,远不及郎官最低一级郎中之比三百石,阎步克据此推测彼时“宦皇帝者”无秩。东方朔的这段轶事,大约发生在建元元年(前140)至三年间。如果说作为“滋生比秩的温床”(阎步克语)的“宦皇帝者”尚且无秩,这无疑表明彼时比秩并不存在。这也意味着,可能直到武帝即位伊始的建元初年,比秩尚未正式形成。

至于比秩形成的下限,从文献中最早云及比秩的记载看,大约在元朔五年(前124)。是年公孙弘兴学,除请为博士置弟子员外,又称:“治礼次治掌故,以文学礼义为官,迁留滞。请选择其秩比二百石以上,及吏百石通一艺以上,补左右内史、大行卒史;比百石已下,补郡太守卒史:皆各二人,边郡一人。”比二百石、比百石既被称为“秩”,其属比秩无疑。若上述不误,则比秩大约形成于武帝前期的建元至元朔年间。

二、中二千石形成诸说再检证

中二千石作为秩级于何时形成,这在早些时候并不成为问题,然而随着《二年律令·秩律》确认汉初二千石仅一级,而不像后世分中二千石、真二千石、二千石、比二千石四等,秩级中二千石、比二千石等系秩级演变、分化的结果,现已成为学界共识。

不过对于二千石秩级分化的进程,尤其是中二千石秩级的形成时间,学界仍莫衷一是。概略而言,大致可归纳为三种说法:即文帝时说、景帝时说和武帝时说,景帝时说下又可区分出中五年(前145)说和中六年(前144)说,武帝时说下又可区分出武帝建元初年以后说和太初元年(前104)说。之所以迄无定论,除史料缺乏,不足以提供确切证据外,对几条关键史料理解的差异也是形成分歧的重要原因。

按文帝时说的主要依据为《史记·孝文本纪》的如下记载:

孝景皇帝元年(前156)十月,制诏御史:“……其为孝文皇帝庙为《昭德》之舞,以明休德。……其与丞相、列侯、中二千石、礼官具为礼仪奏。”

一般认为,这是“中二千石”见于史籍的最早例子,持文帝时说者以文帝去世为中二千石秩级形成的下限,即本于此。不过,如学者所论,此处“中二千石”或只是“中央二千石”之意,还不等于“中二千石”已是秩级,而从大约写成于文帝中期之贾谊《新书·等齐》仍称“天子列卿”和“诸侯列卿”秩二千石等或可判断,文帝时已出现中二千石秩级,毋宁说是有疑问的。

至于景帝时诸说,唯一直接证据即《史记·孝景本纪》载景帝后元年(前143)“三月丁酉,赦天下,赐爵一级,中二千石、诸侯相爵右庶长”。在持景帝时说的学者看来,此处“中二千石”系指秩级,表明最迟至景帝后元年,中二千石已是一独立秩级;而中二千石成为秩级,乃是在汉廷降低王国地位的背景下王朝为区别中央官与王国官而设,景帝中五年、中六年汉廷曾先后出台贬抑王国官职的政策,因此可能在景帝中五年或中六年中二千石变成一级新秩。

不过,这里“中二千石”是否即指一级秩级,并非毫无疑义。首先,《史记·孝景本纪》记载并非诏书原文,因此不排除其文字或受到中二千石秩级形成后观念的影响。其次,即便记载等同诏书原文,如引文所见,“中二千石”系与作为外官的“诸侯相”并列,这不禁令人怀疑这里“中二千石”是否也与前引《史记·孝文本纪》所见“中二千石”一样,系“中央二千石”之意。事实上,从彼时诸侯相的地位看,这种可能性是很大的。按景帝时诸侯相的地位,学界有两种意见:一种意见认为诸侯相秩中二千石,一种意见倾向于诸侯相无秩。相比而言,从《史记·五宗世家》所记太史公云诸侯相在景帝平定七国之乱后已由佩戴与汉廷丞相同等规格的金印改为二千石官吏通佩之银印,毋宁认为此过程中诸侯相也落下云端,由超然于禄秩之外转而被纳入秩级序列。

那么,彼时诸侯相所获秩级是否即“中二千石”呢?无待赘言,此说是以景帝时中二千石秩级业已形成为前提。不过如果把这一观点还原到《史记·孝景本纪》的语境,却似有扞格难通之处。如引文所见,景帝赐爵右庶长时,中二千石与诸侯相同为受赐对象,如果诸侯相业已获得中二千石秩级,诏文统称秩中二千石的官吏后又将诸侯相单列,岂非多余?因此这里更有可能的情形是,诸侯相所获秩级应是尚未析分的二千石。史传中也有证据支持这一看法。《史记·梁孝王世家》载景帝七年(前150)立胶东王刘彻为太子,谋为太子不得的梁孝王遂与羊胜、公孙诡使人刺杀汉朝大臣袁盎等,事情败露后,景帝“乃遣使冠盖相望于道,覆按梁,捕公孙诡、羊胜。公孙诡、羊胜匿王后宫,使者责二千石急,梁相轩丘豹及内史韩安国进谏王”,显然在此表述中,所谓“二千石”即包括梁相及内史在内。这也证实了诸侯相最初所获秩级应为二千石。

明乎此,则景帝后元年赐中二千石、诸侯相爵右庶长,至少不能排除如下理解,即景帝是向秩二千石诸职中的中央二千石和地方诸侯相赐爵右庶长。若此说不误,则《史记·孝景本纪》的上述记载自然无法作为彼时中二千石秩级业已形成的明证。当然,景帝后元年赐爵右庶长仅提及中央二千石和诸侯相,而不及同为二千石的郡守,却也显示出彼时中央二千石和诸侯相已被区别对待,二者位在人数更广的二千石郡守之上。在此意义上,景帝朝的“中二千石”或可被视为一种过渡形态,其仍保持最初的“中央二千石”之意,但地位已从汉初与一般二千石无差渐居于后者之上。

如学者所论,事实上直到武帝建元初,仍有資料表明中二千石可能尚未成为正式秩级。而在此之后,文献中显示中二千石秩级存在的证据就颇为多见了。其中最显著者即学者曾有征引的《史记·三王世家》载元狩六年(前117)武帝封建三王,参与集议的大臣包括“中二千石、二千石”等,中二千石既与二千石并列,其为一级秩级无疑。此外还可补充的是,史载太后弟田蚡任丞相期间傲慢自大,“中二千石来拜谒,蚡不为礼”。前来谒见田蚡的高官显贵必不仅限于中央朝官,因此这里“中二千石”当指秩级中二千石的官员。检《汉书·百官公卿表》,田蚡为丞相是在建元六年(前135)六月至元光四年(前131)三月间,这表明至迟在元光年间,中二千石已形成一级秩级。

要之,尽管文景二朝记载中已零星出现似乎显示彼时存在“中二千石”的文字,但这些“中二千石”都不能被确切推定为中二千石秩级,而更有可能维持其原初的中央二千石之意,中二千石成为秩级大约要等到武帝即位之后。从上举数例也可看出,中二千石秩级的形成并不晚至太初元年,极有可能在武帝在位前期的建元、元光时期即已形成。

三、也说真二千石的存无及出现时间

和比秩、中二千石秩级略有不同的是,秩级真二千石不仅存在时间存在争议,其是否曾作为独立秩级存在,学者也有不同意见。一些学者认为真二千石曾作为独立秩级存在,如清人俞樾早已辨明在先,陈梦家也判断真二千石西汉已见,至东汉犹存,宫内伸人、杨天宇、阎步克、辛德勇、游逸飞、任攀等进一步推测真二千石仅在西汉及东汉初的某个时期曾作为独立秩级存在。与之相对,另一些学者则否定真二千石的独立性,如毕汉斯(Hans Bielenstein)、周国林、纪安诺、廖伯源均以真二千石即二千石,何德章推测真二千石乃中二千石,周群则怀疑真二千石始指中二千石,及西汉后期中二千石俸禄降低,称“真二千石”名不副实,真二千石遂与二千石相混。

细缕持真二千石非独立秩级说的研究,可以发现其最主要依据即文献记载某官秩“真二千石”,他处或记作“二千石”,涉及的官职有诸侯相、詹事、太子太傅、州牧等,毕汉斯、周国林、廖伯源等均据以否定真二千石秩级的存在。按此若以两汉真二千石秩级一直存在,史家对真二千石、二千石异同有清晰认识为前提,固然可视为真二千石即二千石的凭据。不过,若据当下持真二千石独立秩级说的学者更为一般的认识,真二千石仅存在于西汉及东汉初的某个时期,那么至少不能排除如下可能,即随着真二千石秩级被废除,时人对真二千石渐不了解,以致与二千石相混。按照这一理解,文献对诸侯相、詹事等秩级记载不一便不难解释了,即这是东汉以下将真二千石、二千石混为一谈的结果,不能据以认为二者在西汉也没有区分。准此,毕汉斯等据以否定真二千石秩级存在的另两点依据——《汉书·百官公卿表》颜师古注和《续汉书·百官志》所记“奉例”不见真二千石之秩,以及史书列叙汉官秩等级不并载真二千石与二千石,亦可获得合理解释。

至于其他一些被视为表明真二千石非独立秩级的依据,学者也都有辨析。如何德章、周群以如淳注引汉律称“真二千石俸月二万”,与中二千石月俸相合,遂判断真二千石指中二千石,阎步克已通过秩级月俸的比例推得中二千石月俸应为24000钱。廖伯源虽于“真二千石俸月二万”无疑,不过他怀疑这不是汉律原文,游逸飞也辨明其非。此外,《汉书·外戚传》载“娙娥视中二千石,比关内侯;傛华视真二千石,比大上造;美人视二千石,比少上造”,周国林、廖伯源推测美人所视应为“比二千石”,由此论证真二千石即二千石。阎步克也据《外戚传》所记嫔妃所“比”均为正秩,无一例比秩,判断记载无误,等等。要之,尽管对于真二千石是否存在文献中似有一些可疑记载,但这些记载都不足以否定真二千石在汉代某一时期确曾作为独立秩级存在。

如果说记载真二千石秩级的传世文献因其多成于东汉以下尚可引发异议,那么明确写成于西汉的简牍也记有“真二千石”,无疑更能证明真二千石确曾作为独立秩级存在。迄今为止,出土简牍中共出现三例“真二千石”。首先为学者注意的是尹湾汉简“东海郡吏员簿”所记“都尉一人,秩真二千石”,时间大约在成帝元延年间。此“真二千石”,一般认为即秩真二千石,但由于文献记载西汉郡都尉比二千石或二千石,故有论者认为此或“满岁为真”之义。按“满岁为真”固有可能导致称“秩真若干石”,不过作为一种普遍性的授官方式,东海郡某年所辖2200余名吏员中理应不止一例“满岁为真”,而整个“东海郡吏员簿”称“秩真若干石”者却仅有都尉,这表明此“真二千石”应非“满岁为真”,而是意指真二千石秩级。至于东海郡都尉秩真二千石与秩次不合,对此学者已有论述,即这是在原二千石基础上增秩的结果。

与东海郡都尉“真二千石”类似的是肩水金关汉简(五)所刊布的编号为73EJD:247的简牍:

姚磊将其与简73EJD:199拼连,缀合如下:

清河大守一人秩真二千石印章曰清河大守章(73EJD:247+199)

由于前后简文缺失,该简性质尚无法判明,不过其文义却是明确的,即清河太守秩“真二千石”,印章为“清河大守章”。如所周知,汉代郡太守一般秩二千石,清河太守何以秩真二千石?据《汉书·元帝纪》记载,元帝建昭二年(前37),“益三河、大郡太守秩,户十二万为大郡”;《汉旧仪》又称成帝“绥和元年(前8),省大郡万骑员,秩以二千石居”。查《汉书·地理志》载平帝元始二年(2)清河郡人户,“二十万一千七百七十四”,远高于十二万,成帝时清河郡人户纵不及此数,当也相去不远,因此清河郡属大郡无疑。这也就意味着,建昭二年至绥和元年这三十年间,清河太守确有可能获得较二千石更高的秩级。那么,包括清河在内的大郡太守所获秩级为哪一级呢?周国林认为即中二千石,周群也据《汉纪》载建昭二年“益三河郡太守秩中二千石,户十二万为大郡”同持此说。不过,比较《汉纪》与《汉书·元帝纪》可知,《汉纪》记载有误,且所谓“益秩中二千石”当系荀悦臆增,不可为据。而据前引金关汉简,我们推测建昭二年所益三河及大郡太守秩应为真二千石,正是随着这次益秩,清河太守一度获得真二千石的秩级。

除上述两例外,敦煌汉简第1108号简也提及真二千石,原简有残缺,任攀复原如下:

元始五年(5)十二月辛酉朔戊寅,大司徒晏、大司空少傅丰下小府、大师、大保、票骑将军、少傅、轻车将军、步兵[将军]、宗伯、监御史、使主兵、主计(?)、主客、护漕都尉、中二千石九卿、真二千石州牧、关二郡大守、诸侯相、关都尉(图版102)

如简文所见,在这份由大司徒平晏、大司空少傅甄丰联合下达的文书中,“中二千石九卿”與“真二千石州牧”并称,其后则是二千石的郡太守、诸侯相,故任攀判断这明确显示出真二千石应是与中二千石、二千石不同的一级秩级。

以上我们通过分析被视为显示真二千石非独立秩级的若干证据,确认这些所谓“反证”其实皆可作他解,不足以推翻真二千石秩级的独立性,并以时间确切的出土简牍为据,肯定真二千石在汉代某一时期确曾作为独立秩级存在。那么,这个时期具体是什么时候?任攀推测或是在西汉成帝至东汉光武时期。不过,如前述“清河大守秩真二千石”所见,至少在此之前的元帝建昭年间,真二千石秩级已经存在。

阎步克曾据《汉书·郑当时传》载郑当时于武帝时被贬秩为詹事,及《汉书·百官公卿表》注引《茂陵中书》称“詹事秩真二千石”,推测真二千石大约出现于武帝时。进一步言之,郑当时贬秩詹事在武帝元光三年,这似乎意味着最迟至元光三年,真二千石应已成为正式秩级。

同样证明武帝前期真二千石秩级业已出现的还有汲黯“以诸侯相秩居淮阳”。史载汲黯被免官后隐居田园数年,后被重新启用为淮阳太守,至元鼎二年(前115)御史大夫张汤败,汲黯因此前曾向大行李息言及张汤为非,为武帝所赞赏,遂“以诸侯相秩居淮阳”。很明显,汲黯“以诸侯相秩居淮阳”,属于汉代常见的增秩留任,亦即诸侯相秩高于普通郡守。而如前所述,景帝后元年诸侯相秩级仍同于郡守,那么诸侯相在元鼎二年所获得的高于普通二千石的秩级又是什么?比较容易想到的是中二千石,汉代以中二千石秩为太守者确有其例,不过从史传记载看,凡以中二千石秩为太守者史家一般均标明其秩中二千石,间有称以“九卿秩”或“本秩”为太守者,也往往因其原职即九卿。汲黯以“诸侯相秩居淮阳”,与这两种情况都不相同,史家特意标明“诸侯相秩”,似乎暗示“诸侯相秩”应是不同于中二千石或九卿秩的一级秩级,而真二千石也就成为唯一选项。故如淳注称“诸侯相在郡守上,秩真二千石”,可谓卓识。这也就意味着,真二千石在元鼎二年之前业已确凿无疑的成为一级秩级,与郑当时例相合。

四、分等与分类:武帝秩级整理的意义

以上我们通过检讨前人论述及相关史文,确认比秩、中二千石、真二千石大致都是在武帝朝前期形成的,其具体时间如表1所示:

尽管我们尚无法比定三种秩级设置的确切时间,不过考虑到从武帝即位到元光、元朔统共不过10余年,则无论三者是依次设置还是“一胞三胎”、系同一次秩級调整的结果,无疑都可认为武帝前期曾发生一场涉及诸多官职秩级的“秩级整理运动”。

那么,武帝基于何种考虑增设这三种秩级?或者说,武帝的秩级整理运动对于原有秩级序列和官制结构具有什么意义?以下试从分等和分类两个方面言之。

作为标识官职地位高低的秩级,其调整影响秩次分等,这一点比较容易理解,如表2所见。

包括不列入秩级的丞相在内,秩次在秩级整理运动前只有12级,之后则有21级之多,扩展几近一倍,由此形成了等级更密、包容更广的秩级序列。

无待赘言,汉武帝大幅扩展秩次,绝非无端为之,很大程度上乃是由于此前的秩级序列较为疏阔,难以准确体现官职间的高下之别,尤其是同秩级官职,其间的格差往往因秩级相同而被掩盖。如御史大夫,据《二年律令·秩律》,汉初其秩不过二千石,但实际地位却高于其余二千石。又如中央诸卿与王国诸卿,《二年律令·秩律》与《新书·等齐》均称同秩二千石,不过随着文、景抑制诸侯,中央诸卿也渐高于王国诸卿。再如郡守与郡尉,大约受秦郡守府(郡守)、尉府(郡尉)、监府(郡监御史)三府分立的影响,《二年律令·秩律》中二者同为二千石,但随着汉代地方行政转向“长官元首制”,太守遂与都尉拉开距离。此外如前引景帝后元年诏赐中二千石、诸侯相爵右庶长所见,尽管彼时中央二千石和地方诸侯相仍与普通郡守一样秩二千石,但二者地位已然居于后者之上。这些同为秩二千石的官职,随着官僚政治的演进,已从汉初地位相埒渐渐呈现高下之别,但在秩级序列中却因秩级相同无法体现。在这个意义上,武帝扩展秩次,加密秩级,不过是顺承了此一形势变化而已。

而随着新秩级的增设与调整,原本同秩的官职被安置于不同秩级,由此先前业已存在的格差也变得明确而稳定。最能反映这一变化的是哀帝时大司空朱博所提到的一则汉家“故事”,《汉书·朱博传》记载:

故事,选郡国守相高第为中二千石,选中二千石为御史大夫,任职者为丞相。

邢义田曾论及,汉代“故事”是指刘邦创业以来发生的具有典范意义的往事前例,可以填补现成法令条规不能周全的地方,是汉代施政的重要依据。这也就意味着,朱博所列举的汉家“故事”应是曾经发生、且对现实行政具有指导意义的官职迁转原则。尽管从实际事例看,汉代升任丞相的迁转途径未必尽皆遵循此,但此“故事”的存在仍表明从二千石郡国守相迁中二千石再迁御史大夫、丞相,应是一种较为常见的迁转次序。这一迁转次序的形成,显然得益于武帝秩级调整后原本同秩的郡国守相、中央二千石及御史大夫被安排到不同秩级,由此形成整然有序的高下之别。

在朱博的迁转“故事”中,没有提到真二千石,不过真二千石的设置同样具有类似意义。《汉书·朱博传》载朱博奏言:“前丞相(翟)方进奏罢刺史,更置州牧,秩真二千石,位次九卿。九卿缺,以高弟补。”据此可知,在翟方进设计的迁转次序中,真二千石的州牧与中二千石的九卿构成明确的高下序列。不难想见,若州牧、九卿同为二千石,这样的位次关系大约很难维系。

设置中二千石、真二千石对秩级分等的意义已如前述,那么覆盖更广的比秩是否也具有这一功能?答案是肯定的。《汉官仪》记载:

羽林郎出补三百石丞、尉,自占。丞、尉小县三百石,其次四百石,比秩为真,皆所以优之。

如上所见,秩级为比三百石的羽林郎出职补吏,优先选择的是三百石的县丞、县尉,此即所谓“比秩为真”。而此过程得以实现,当即得益于比秩与其相应正秩间明确而适当的格差。

“比秩为真”在与羽林郎性质类似的三署郎之补吏环节也有体现。学者曾设想三署郎补吏任官的理想形态:

比三百石的郎中,外补三百石县长,恰升一阶;

比四百石的侍郎,外补四百石县长,恰升一阶;

比六百石的中郎,外补六百石县令,恰升一阶。

尽管据史文所见,三署郎实际除补并不完全依循此,但出补县令长确是常规途径。而在这一迁转途径中,三署郎所拥有的比秩无疑构成制度保障,比秩与其相应正秩间的一阶之差,使得三署郎能够以“恰升一阶”的方式除补县令或县长。

又阎步克还提到一种“满岁为真”,亦与“比秩为真”相仿。《汉书·平帝纪》载元始元年赐“吏在位二百石以上,一切满秩为真”,注引如淳曰:“诸官吏初除,皆试守,一岁乃为真,食全奉。”阎氏认为,试守时官僚的官阶与俸禄,就是“比秩”,借由“比秩”,“试守”与正任遂被区分开来。显然,在此场合的比秩主要发挥了分等作用,将“试守”置于低于正任一阶的位置,从而使得这一升迁成为可能。要之,王朝增设比秩的初衷或许是将“非吏”职类纳入禄秩手段的管理范畴,推动其向“吏”转变,但不应忽视的是,比秩在将“非吏”职类纳入秩级的同时还以“低正秩一阶”的方式与正秩错开,由此形成高下有别的连续等级序列。在此意义上,毋宁认为比秩和中二千石、真二千石一样具备分等意义。而在阎步克看来,从长时段看,符合官阶制发展方向的分等乃是比秩此后更为主要的功能。

比秩、中二千石、真二千石的分等意义已如前述,至于三者的分类意义,关于比秩,阎步克已有详细讨论。即比秩之官,或是性质上属于“非吏”(宦皇帝者),或是任用上由长官“自辟除”(掾属),或是自成系统,与文官系统相区分(军吏),或是用以强化另类色彩,与朝官拉开距离(国官),都显示出与一般行政吏员相异的官职属性。而中二千石,固然关于“中”之含义,学界仍有争议:一种观点释“中”为“京师”,乃相对于“郡国”而言;另一种观点则沿袭崔浩、颜师古旧说,训“中”为“满”。不过,如果抛却“中”字音义不论,单看西汉中二千石秩级对应哪些官职,从西汉中二千石最初且此后作为常规秩级而非增秩留任或原秩出任使用时所指均为“中央二千石”来看,毋宁认为其设置初衷正是为了区分中央二千石与地方二千石,分类取向不言而喻。

最后关于真二千石,无论是否赞成真二千石系作为独立秩级存在,多数学者均倾向于以如淳注引汉律“真二千石俸月二万”或“真二千石月得百五十斛”为据,认为真二千石称“真”源于其俸禄高于普通二千石。据此,真二千石似乎仅具分等功能。不过,如果观察最初被赋予真二千石秩级的官职,则不难发现真二千石事实上亦具分类意义。前文曾提及西汉时期若干以真二千石为秩级的官职,其中仅诸侯相、詹事二职可以确认在武帝朝秩真二千石。又《漢旧仪》载“(太子)太傅,真二千石,礼如师”,其时间虽无法判明,不过考虑到太子太傅在西汉后期秩中二千石,因此这里极有可能叙述的是武帝朝制度。若此说不误,则真二千石秩级增设伊始,大约可以确认有三职获得该秩,即诸侯相、詹事、太子太傅。而这三职的共通之处显而易见,即均为处理帝室宗亲事务的长官——诸侯相统领王国百官,詹事和太子太傅分别职掌皇后、皇太子家。

这样,武帝朝二千石级的官职除比二千石外似乎便呈现表3这样的结构:

对于上述结构,或据《汉书·百官公卿表》载西汉中央朝官亦有秩二千石者提出质疑。不过,《汉表》记载未必可据,其二千石秩级中所列中央朝官,太子太傅、詹事武帝朝秩真二千石已如前述,内史、主爵都尉也可确认彼时秩级应为中二千石。事实上,正如陈梦家早已揭示,《汉表》所代表的往往是班固理解的西汉之制,不尽符合不同年代稍稍改易的地方。因此,尽管在《汉表》的叙述语境中,武帝朝的官制调整允为重点,但《汉表》所反映的官职秩级却未必与武帝朝相符,至少在二千石一级,武帝朝的秩级结构更有可能乃是如上所述兼备分等、分类的重层同构形式。而在这一结构中,真二千石作为职掌帝室宗亲事务长官之专属秩级,具有明确的分类意义。

武帝这样的秩级安排与汉帝国的政治结构是分不开的。宫崎市定曾把汉代的官僚机构比喻为“大小不一的军舰组成的舰队”,“各个官长根据其重要性来决定地位的上下及俸秩的多寡,中央官衙和地方官衙相互对应”,亦即汉代各个官署具有相当的独立性和对称性。循此,渡边信一郎将约由2000~1500个官府构成的汉代官僚机构称为“官府的重层式联合”,认为这种联合是由皇帝与命官之间结成的“第一次君臣关系”及长官与属吏之间结成的“第二次君臣关系”整合在一起,后者保障了各官府的独立性。阿部幸信对印绶制度的考察也再度确认汉代官僚机构的复合性,并将这种复合性定义为“封建拟制”。尽管上述论述均未明确帝室宗亲机构尤其是皇后、皇太子宫的独立属性,不过正如阿部所论,获赐公印意味着官府“自立”秩序的形成,在此意义上,持有公印的皇后、皇太子之官府,无疑也具有相当的独立性。事实上,考虑到皇后、皇太子亦得称与皇帝私家之“国家”“公家”“官家”等相对、具有封建等级意义的“家”,则皇后、皇太子宫具有对应于皇帝的独立属性,当毋庸置疑。明乎此,武帝特意以“真二千石”安排帝室宗亲家长官,其用意便不难理解了:一方面,这一安排顺应了汉代官制结构中帝室宗亲机构作为独立官府的格局,另一方面,又将此独立属性以秩级的方式显在化、明确化。以此而言,真二千石的分类色彩同样是很突出的。

五、馀 论

汉代对于以“若干石”为名的秩级的调整,较常见的是增加或减少秩级。如西汉前期有五百石、八百石,成帝阳朔二年(前23)废止不用。相比而言,武帝的秩级整理运动毋宁说是走了另一条路,即主要不是增减正秩,而是另外添设区别于“若干石”的比秩及中二千石、真二千石。借助于这些秩级的设置,秩级序列在纵向和横向两个维度都实现大幅扩张,许多此前未进入秩级序列的官职获得秩级,由此秩级序列得以涵括大多数官职,从而全面取代周爵公卿大夫体制,成为汉代二元性“爵—秩体制”的支柱之一。

值得注意的是,武帝的秩级整理除了让秩级序列容纳尽可能多的官职外,同时还以“比”“中”“真”为名,将部分原本就有秩级或新获秩级的官职与其他官职区别开来,具有鲜明的分类取向。亦即在武帝的秩级设计中,划分官职等级只是目标之一,在秩级序列中如何显示官职性质的差异也是重要考虑。要之,武帝试图建立的不单是包容性强的秩级序列,而且是一种等级分明、类别明晰的秩级序列。

武帝秩级整理运动中的这一取向在武帝朝其他官制、礼制改革中也有体现。譬如太初元年武帝将一批官名带“令”的中二千石之官更名——郎中令改光禄勋,大行令改大鸿胪,大农令改大司农,即是基于“令”被设定为用于秩千石至六百石、秩千石以上不复称“令”所作的调整。又武帝创设年号,六年或四年一改元;规定“通官印方寸大小,官印五分,王、公、侯金,二千石银,千石以下铜印”,二千石以上“官名更印章以五字”等,这些涉及官制、礼制的调整,均显示出与秩级整理运动类似的齐整有序的取向。

对于武帝朝的制度演变,以往学者往往瞠目于其纷繁复杂、令人眼花缭乱的诸多改革。的确,如班固在《汉书·武帝纪》末赞语所说,“孝武初立,卓然罢黜百家,表章六经。……兴太学,修郊祀,改正朔,定历数,协音律,作诗乐,建封,礼百神,绍周后,号令文章,焕焉可述”,武帝的改革几乎遍及政治生活的各个方面。这些改革,不排除其中或有仅是为了展示受命意识、给人以崭新印象的考虑,但更多的则是基于行政理性、契合政治需求而作的调整。如武帝朝看似新旧不分、冗滥芜杂的国家祭祀,学者揭示其实际乃是“摆脱了秦及战国的旧框架,剔除国家祭祀中异质、矛盾的因素,建立起统一而宏大的祭祀体系”。武帝朝的秩级整理运动也属此类。从武帝对比秩、中二千石、真二千石三种秩级地位和功能的精心设计不难看出,武帝的制度变革乃如其言于卫青时所说,“朕不变更制度,后世无法”,亦即旨在建立可为后世取法的“汉家制度”,这也与“出师征伐”一道构成武帝的全部事业。在这个意义上,武帝通过秩级整理运动所建立的秩级序列,如同其“兴太学,修郊祀,改正朔,定历数,协音律,作诗乐,建封,礼百神,绍周后”一样,乃是武帝意欲传之后世的“汉家制度”。

然而事与愿违,武帝寄托于秩级整理运动的政治理想并未维持太久,尤其是比秩、中二千石、真二千石被期待发挥的分类功能,很快便趋于落空。原本用于界定帝室宗亲事务长官的真二千石可能在武帝谢世后不久即被边缘化,其所覆盖的诸职或升至中二千石,或降为二千石,以致真二千石在西汉后期虽偶露踪迹,但均已与帝室宗亲无关。至于中二千石,拥有这一秩级的中央朝官因“九卿”群体崛起出现分化,相当一部分中央朝官被从中二千石秩级剥离,而增秩留任和原秩出任的频发,也使得中二千石不再是中央朝官的“禁脔”。覆盖最广、构成复杂的比秩也不可避免地与正秩相混,或正秩之官转为比秩,或比秩之官转为正秩,及至东汉,比秩与正秩的界限已非常模糊。武帝寄托于秩级整理运动的理想落空固然受制于政治、制度的变动,另一方面或许也与武帝对比秩、中二千石、真二千石分类功能的设计过于精巧不无关联。事实上,正如我们在其他制度盛衰演变中所观察到的那样,越是严丝合缝、精密无双的制度往往越容易崩塌。

对于武帝包括秩级整理运动在内的一系列制度变革,后人有着截然相反的两种评价。哀帝时或以武帝庙亲尽宜毁,太仆王舜、中垒校尉刘歆以为不可,标举武帝功烈时称武帝“招集天下贤俊,与协心同谋,兴制度,改正朔,易服色,立天地之祠,建封禅,殊官号,存周后,定诸侯之制,永无逆争之心,至今累世赖之”;而武帝身后300余年的司马彪则说,“及至武帝,多所改作,然而奢广,民用匮乏”,批评之意显见。两种评价都有一些道理,但不可否认都属于后见之明,且不乏以成败论英雄的预设。如果回到武帝改制时的“现场”,我们似乎更能体认武帝的良苦用心。面对休养百年、蒸蒸日上的庞大帝国,周边则是儒生“王者制礼作乐”的鼓噪,自认雄才大略的武帝必然有志于构建一个足以垂范后世的理想帝国,而建立尽善尽美、可供后世取法的“汉家制度”也就成了应有之义。明乎此,我们便不难理解武帝何以会掀起一场秩级整理运动,并对比秩、中二千石、真二千石予以精巧甚至可以说超前的设计。在这个意义上,具体而微的秩级整理运动恰如折射太阳光辉的小水珠,映衬了武帝构建理想帝国的宏伟梦想。

[责任编辑 孙 齐]