当代水墨潮流中的谷文达

鲁虹

在今天,强调对传统文化的继承与转换已成为大多数人的共识,许多过来人都知道,这与20世纪80年代强调反传统的文化情境根本不一样。现有资料告诉我们:作为一位对后来水墨创作影响巨大的艺术家,谷文达当时的一系列作品虽然远远超越了传统水墨艺术的价值观、美学追求与创作框架,而且还对西方现代艺术的观念与表现手法有相当多的借鉴,但他并没有像其他青年艺术家那样简单化地全盘否定传统,而是对传统有所反思、有所批判,于是也再释和再创了传统!正因如此,他不仅成了“八五”时期的标志性人物,也在中国当代水墨的发展史中打下了极为深刻的烙印!

从一系列相关创作来看,谷文达当时的探索方向,或者说艺术实验方案,其实有并行不悖的两种方向:第一,从新的观念与审美理想出发,对传统水墨画的图式,包括图像与构成,还有表现方式进行大跨度的变革。也因为相关作品的母题大多与宇宙、自然、生命等有关,故有人称其为当代观念水墨。第二,以传统中不同的汉字字体作为创作的母题,并适当加入了一些全新的水墨表现手法,用以实现他对传统文化的追问、反思与重构。两相比较,我感到,在1985年以前,他更多是围绕前一种方案进行艺术创作,其影响也更大。有意思的是:就在一些艺术家于20世纪90年代以后受此方案的启发,开始推进所谓“实验水墨”的探索时,他却逐渐放弃了此一方案,因为在1985年以后,他就更多的是围绕后一种方案推进新的艺术创作,并且做了相应的调整与改变。个中原因,他在1986年和批评家费大为对话时有过如下解释:“在1981年到1984年之间,我基本上是用宣纸在画西方画,从湖北‘中国画邀请展以后,我的观念有了转变。我感到纯粹学习西方现代派的东西,虽然在中国有价值,但在世界上来说还是重复西方的老路,这是我第二个转折点。”他还说:“我用文字的分解、文字综合等,因为文字在我看来是一种新具象。抽象画一旦和文字结合起来,从形式上看是抽象的,但文字是具有内容的。这种结合使画面内容不是通过自然界的形象传达出来,而是通过文字传达出来,改变了原来的渠道,同时也使抽象画的内容比较确定了。”[1]这意味着1985年以后,他不再仅仅根据中国艺术史的背景来规划自己的发展方向,而是将世界艺术史的背景作为重要参的照,其文化策略与探索的目标亦由“向传统挑战”转向了“向西方现代派挑战”。下面拟先从他于1981年至1987年的两方面探索展开来谈谈。

毫无疑问,就第一种探索方案而言,谷文达的创作显然经历了不断发展与不断完善的过程。三联画《李斯特钢琴协奏曲》(1980-1981)是艺术家读研究生时的毕业创作,分别为《日》(图1)《夜》《风雨到来之前》。与他稍后的作品相比,其基本上还是在传统山水画的表现框架内进行变革:即一方面部分保留了传统山水画的图像符号——包括山、石、水、云等,以及相关表现笔墨手法;另一方面在加进西方现代构成等手法时,还有意强调了明暗对比或画面肌理的手法,于是也很好地突出了音乐一般的节奏感觉。不过,由于和传统山水画在各方面都相去太远,所以学校领导针对他们这一届研究生毕业创作展览做指示时特别强调:谷文达的毕业创作不能出版。接下来,谷文达走得更远了,其中最引人注目之处在于:他从新艺术表现的需要出发,不但使作品中的图像符号彻底超越了传统水墨画,还大胆地在构成方式上很好借用了超现实主义或立体主义的若干手法;至于在艺术表现方面,他则有意将笔与墨分离开来,即把墨块当作了一种独立的表现因素加以扩大化使用。《超现实地平线》(1981)(图2)、《乾坤沉浮》(1984)《太极图》(1983)等就是他当时推出的代表性作品。这些作品在技法表现上,以大面积的泼、冲、洗为主,喷枪主要是起塑造具体形象的作用,其作画方法还被专题电视片《中国画的新开拓》作为片头用过[2]。谷文达本人曾强调:他那时是试图运用传统水墨的材料来表现西方现代艺术的观念,以构成对传统的挑战[3]。事实足以证明,谷文达的改革在很大程度上为当代水墨画的表现寻找到了一种新的支点,而他给艺术家的巨大启示是:放弃了“笔墨中心”的入画标准,水墨画另有一番表现天地。不可否认,这一点对后来的几位抽象水墨画家的创作影响甚大[4]。若是从时间的维度给予判断,谷文达的艺术探索,很可能受启示于中国台湾画家刘国松。我们知道,后者曾于1983年2月在北京举办了个人画展。他那基本排除用笔用线、重视肌理制作、讲究现代构成的抽象水墨画以及“革中锋的命”的学术观点给大陆水墨画界造成了巨大的冲击,也深深启示着中国年轻一代的水墨画家。但与刘国松的作品不同,谷文达的作品在直观上更具现代艺术的张力和传统写意画的魅力。此外,在作品的内涵上,亦更显雄浑、神秘。正如批評家彭德所言,谷文达当时的艺术观深受叔本华、尼采、弗洛伊德的影响,故特别强调对直觉、灵感、潜意识的表达,进而释放了画家“某种神秘的内心体验”[5]。很明显,没有西方现代哲学或艺术的深刻影响,谷文达绝对不可能走到这一步。完全可以说,谷文达是通过西方重新发现了东方,并在相互融合的过程中再造了东方。也正是对外来文化的合理借鉴和对传统文化的再创造,他才形成了个人独特的艺术面貌。倘若他只是以水墨的方式简单照抄西方或者传统,绝不可能取得现有成就。这也在很大程度上说明:首先,传统是创造出来的,任何抱残守缺的做法都会使传统走向衰落;其次,在推进传统向当代转换的历史进程中,一定要超越东西方对立的二元模式,即不仅要将西方现当代艺术中有价值的东西加以巧妙转换,还要努力从传统中寻求具有现当代艺术的因素,然后再加以融合,以创造出全新的元素。而这一切只有在多元文化的碰撞与交织中才可以做到!在这里特别需要说明一下,由于考虑到谷文达的第二种探索方案在中国当代艺术史中占有更加重要的学术地位,因此我对他的第一种探索方案不再做更多分析,而是将主要的笔墨放在他的第二种探索方案上。也就是说,我会着重分析他从1981年至1987年,以及1990年至今在相关方面的探索。

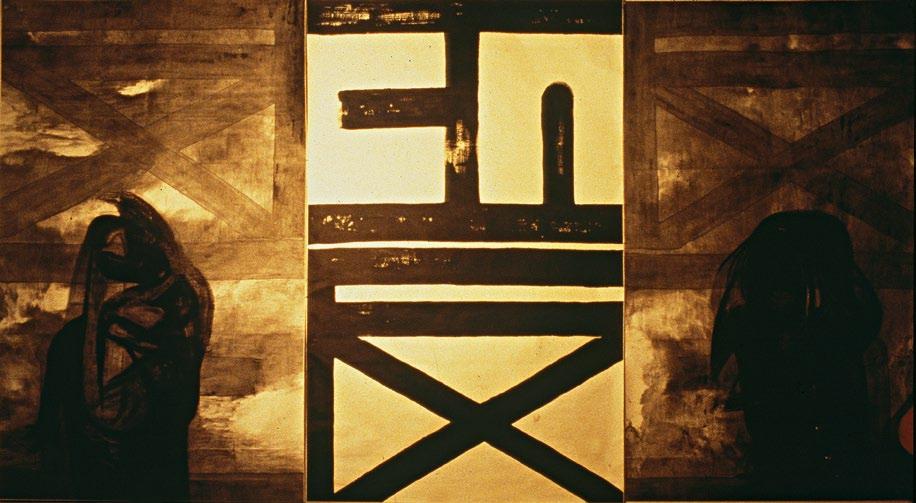

毋庸讳言,正与谷文达第一种探索方案一样,其第二种探索方案也经历了一个不断演变或不断深化的过程。1983年,他创作了《伪汉字图章》(图3),并由此催生了他以汉字作为主题的创作走势,且一发不可收。而这种实验方案的出现,既与他对传统印章有十分深入的研究有关,亦与他当时在阅读了大量西方思想家的著作受启发后对传统文化的深刻反思有关。在《我的水墨历程》一文中,他就明确强调因受维特根斯坦理念的影响,深深体会到了传统语言与不断发展的宇宙之间实际存在着诸多矛盾之处,而且,许多神秘的、不可知的东西是无法用传统文字来表达的。故在不同的创作中,他有时是想重新阐释与建构文字;有时是为了造成一种神秘气氛以对抗或反对传统的写作模式;有时是想表达一种宗教情怀;有时则是想以传统的文字符号来修正先前用得较多的西方现代派图式……他还指出:一些评论家们并没意识到这些内涵,故往往只是泛泛而谈关于错篆字的创作现象[6]。如同大家所见,谷文达在此类作品的处理中,首先会有意让抽象的水墨团块与已被肢解或组装的汉字构成一种审美意象;其次又会把水墨的特殊效果,如浸染、互渗、渍迹发挥到极致,画面除了既有的雄浑感和神秘感外,加上对错字、漏字、反字、倒字等的大胆运用,又平添了一些荒诞的、调侃的、反文化的、反理性的意味。《口行为》(图4)是艺术家于1980年创作的长卷,也是他最早以文人书法与“文革”大字报标语相结合的“文化波普”类作品。即不光运用了一些带“口”的“口”行为字,还大胆将典型的“文革”叉符号引入其中,此作曾在香港的佳士得拍品画册上印为封面。曾经在“湖北中国画新作邀请展”上大出风头的“畅神”(1984)(图5)巧妙地采取了两个字共享“申”字的方法,而此一方法也正是他后来创作《谷氏简词》《简词典》系列的基本方法。当观众按传统方式——由右至左予以读解,就可以理解为“畅神”二字,因为文字书写得神采飞扬,加上又配了抒情的笔墨挥洒,的确让人看后有自由无碍、心灵通达的感觉。但按现代方式——由左至右给予读解,则可以分别理解为“神易”二字和“示畅”二字,故显得别有一番趣味。《图腾与禁忌的现代意义》(1984-1985)(图6)由现代文化符号与汉字组成,中间为白底,上面分别画有朱唇、痰盂和香烟等图像,还分别画上了叉符号与圈符号;左右两边则被水墨渲染,书写着由错别字与反写字构成的禁忌标语,如“禁止大声喧哗、禁止抽烟、禁止随地吐痰与禁止扔垃圾”等。该作品尽管含有一些调侃的意味,但也巧妙暗喻了施禁忌者对禁忌的玩弄。1984-1985年创作的《正反的字》(图7)由大号排笔书写的3个“正”字与3个“反”字组成,每个字约有3平方米,它们或者被正写,或者被反写。中间是白底,左边与右边分别用水墨渲染,左右两边的“正”字都被污染过了。按我的理解,该作品造成了一种矛盾的意向,是对中国文化的深刻反思。我完全同意批评家彭德对谷文达作品《文字》系列的评论,即其“以一个现代人的眼光,把他自己对历史与现实、社会与人生、艺术品与生活的种种看法,用洋溢着古典意味而又富刺激性的图式表达出来,使人震惊,使人感动,使人困惑,使人深思”[7]。

1986年6月22日至7月1日,谷文达在西安美术家画廊举办了他的个人艺术展,展览分为公开展与观摩展两部分。公开展是传统中国画与书法,观摩展是体现他新近追求的《文字》系列。根据他的设计,展览厅的窗户全被封闭,四周点燃蜡烛,营造了一种特殊、神秘的气氛。《中国美术报》记者刘骁纯在《谷文达首次个展小记》中这样介绍了他的观摩展:“展览是一次性的,它是在特定环境中的整体设计,是宣纸、水墨画、书法、文字、符号、篆刻、几何构成物等组合成的神秘空间。高大的展厅为纵向深入的长方形,迎面是两排7条从天顶直垂地面的巨幅画,纵深处还映衬着4条画。条画无衬,随气流而微微晃动。坐落在条画中的是一个近人高的金字塔构成物,背向展厅入口处的一面敞开,‘塔的内壁拼贴着各种行为的照片……展览中,有人们较为熟悉的巨幅《静观的世界》《西部》等作品,这些已逐渐为一些人所接受的水墨画被谷文达视为第一阶段的作品。……排笔刷写的‘正、反、错、漏等标语字和朱红的圈、叉符号混入书法和绘画,是这次展览最具自我反叛的因素。”[8]本来,谷文达拟把展览分为四个阶段:第一,开展后的两天内,他把自己关在展厅中的一个笼子里;第二,走出笼子同观众交谈;第三,在地板上铺满白纸,将交谈内容写在上面,用书写后的纸覆盖全部作品;第四,在地板上再铺纸作画,与观众合作,随后就地焚烧。但这些计划最终未能实现。从以上介绍的情况来看,不难发现谷文达的当代水墨实验已经远远走出平面的范畴,进而带有装置艺术与行为艺术的意味。如果水墨装置或水墨行为的概念可以成立的话,谷文达的这件作品肯定是较早出现的作品之一。联系美国波普大师劳申伯格于1985年下半年在中国美术馆举办个人展览的事实,我们有理由相信,谷文达或许是受其影响,并在很大程度上运用了美国波普艺术的一些观念与手法。而他的聪明之处是:机智地采用了中国材料(如宣纸、水墨等)与中国符号(如标语口号、叉符号、朱红圈等),意在调侃历史与现实文化中的一些荒唐行为。不过,谷文达的相关艺术追求因1987年赴多伦多约克大学举辦个展并移居美国而出现了暂时性的中断。从此,谷文达的艺术创作亦进入了一个全新的阶段。

上面说过,谷文达自1985年起已经把自己的文化策略由“向传统挑战”改为“向西方现代派挑战”,其具体的实施方案就是将异体文字书写与水墨的抽象表现相结合,此外还融入了一些行为与装置的因素。但他也许没想到,在当时国内强调“反传统”的文化语境中,他那些“向现代派挑战”的作品,还是会被一些观众解读为对传统的解构,意即仍然是在向传统挑战。而在西方的特定文化语境中,他那些作品中的“错字”对许多国外观众而言,与标准的中国字并没有什么区别。加上在一个强调当代文艺思潮的国际艺术语境中,现代主义早已是明日黄花,故他采用的相关方案实际上很难生效。比如,1987年他在多伦多约克大学举办个展时推出的水墨装置作品《危险的棋盘离开地面》就遇到了窘境,这也迫使他做了相应调整,即将对传统汉字的颠覆转向了人类生存问题的关注。他的装置作品《联合国》《重新发现的俄狄浦斯》系列等的产生就与此一大背景有关,当然,更与他作为一个少数民族生活在美国之后对于身份问题的思考有关。前者是以不同民族、不同性别、不同国家人物的头发作为材料,后者则是以婴儿的胎盘作为材料。我注意到,也因为延续了对基因材料的持续性关注,他后来不仅研发了以中国人头发为材料制作的墨碇,还以中国茶叶为材料创制了“谷氏书画纸”。鉴于本文重点是谈及艺术家如何沿着以汉字为母题的主线进行创作或调整,故我拟将他的此类创作放在以后的文章中专门去谈。

就我所知,国内艺术界到现在仍有很多人一直误以为:谷文达在国外的文化情境中主要是在进行关注人类生存问题的装置创作,以致完全偏离了先前的创作逻辑。这显然是个极大的误解,其原因一则是在相当长的时间内对他的宣传更多涉及的是《联合国》与《重新发现的俄狄浦斯》系列等作品,二则是他所创作的《碑林——唐诗后著》(图8)于2005年在深圳OCT当代艺术中心全面展出后才为更多国内人士所知道[9]。事实上,从1993年至2005年创作的《碑林——唐诗后著》只是属于《碑林》系列的第4系,而在1990年,他已经开始了关于《碑林》第1系的创作;另外,在1991年和1997年,他又分别完成了《碑林》第2系和第3系的创作。的确,以上3个系的《碑林》作品并没有在相关石碑上镌刻传统中文符号。但是,以借用或转换中国传统中的石碑形式来进行当代艺术创作却是他很早就在實施的创作方案,更带有他鲜明的个人特点[10]。

应该说,相对于前3个系的作品,史诗一般的巨作《碑林肆系——唐诗后著》在形制上显然更接近于中国古代安放在一些宫廷、佛庙、墓地和衙门前的石碑。其区别在于:那50块石碑上既用阴刻技法刻制了唐代著名诗人的诗——其中包括李白、杜甫、王维等,也刻有拜勒(Witter Bynner)的英译和根据英译发音翻成的中文“诗”,以及根据“第三版本”“翻译”回来的中文“诗”。由此,作品也就以特有的方式记录或强调了相关内容在“翻译”和“再翻译”中造成的误读现象,这与传统石碑希望以镌刻出来的文字去纪念某人、某事业、某功勋等根本不是一回事。与此同时,作品还以特有的方式提醒人们注意世界历史中早已存在的事实,即误读其实是文化交流的一种常态,在很大程度上,误读也会促进、刺激并启发不同文化的发展。据知,全部石碑都是在西安制作、镌刻的,每块长190厘米、宽110厘米、厚20厘米,重1.3吨。为了安全起见,这些巨大而厚重的石碑在深圳OCT当代艺术中心的展厅中展出时,并没有像普通石碑那样竖立起来,而是平躺在了地上。此外,还有相应拓片悬挂于展厅四周作为呼应,具有非常强烈的视觉效果。有一点值得提及,即此后至今,艺术家的创作重心亦由国外调整到了国内,并回到了以汉字为母题进行创作的主线上,这与艺术家在美国时多以装置作品表达对人类生存问题的关注明显不一样!而且,其作品之多、创作量之大,令人赞叹!谷文达不光将有关《碑林》的创作一直做到了第8系,还不断推出了许多属于《简词典》系列的作品。不过,整体来看并不难发现,艺术家近10多年来的创作,其实一直是在以“谷氏造词”法作为创作的基本点,区别仅仅是在不同的作品中分别选用了不同的词组或不同的媒材而已。比如,有的是在宣纸上书写、有的是刻在了石碑上、有的是刻在了石头上、有的是做成了霓虹灯效果、有的是与电子动画相结合……据艺术家介绍,相关作品的诞生和他于20世纪90年代思考的艺术项目《简词典》有密切联系,其具体思路为:努力将书法文字加以演化,进而使之成为一部可以广而用之的《简词典》,做法则包括“合二或合多为一”“原字造词”“偏旁代字”“共享部首”等。他的目标如下:其一,相关作品既是艺术品,也实用,易于推广;其二,他想解决汉语中从未有过的“以字为词”的问题;其三,他希望由他所构思的“简词”能够易认、易懂、易记及易用,并使一般人达到不学而通的效果。毫无疑问,艺术家所提出的这个目标在中国语言文字史上还没有人尝试过,能否如他所愿真得很难说,但他围绕这一想法所产生的作品无疑独具一格,也很发人深省!

那么,何为“谷氏造词”的方法论呢?简而言之,就是将一个特定的词组处理成为一个类似于汉字的“字”。而且,这个字虽然在《汉语字典》中肯定没有,但一定与某种用意有关。如果往上追溯,艺术家在1984年创作《畅神》时就使用过此一方法,只不过在20世纪90年代以后则用得越来越多。由于我在深圳待过很长时间,我有时不免猜想,他的这一创作方法论或许是受到了中国民间书法的启示。很多人都知道,在广东一带,每逢春节,一些人家就会把民间书法家书写的组合字贴在大门上以突出红火的气氛,其特点是将一些有关吉祥内容的文字组合成一个类似于汉字的“字”,如“招财进宝”“年年有余”等。最近在武汉合美术馆后门大广场上展出的《碑林陆系a——天象》可视为艺术家在使用“谷氏造词”法方面创造的代表作。就单个作品的形制而言,其更像从古至今放在一些宫廷、衙门、园林、建筑前面的刻字巨石;但就整体而言,那24块距今已有5亿年的海生物化石,一方面在保留各自原有形态的情况下组成了巨石阵,另一方面又分别以阴刻的方式显现了中华民族长期积累的成果——24个时节和气候。若从形式上看,由于艺术家不仅以极简主义的形式、粗壮的笔画在那些巨石上妥善处理了简词书法,另外有意让皮层粗糙、斑驳的表面肌理与圆润的书法形成了鲜明的对比,故体现出了特殊的视觉效果;至于从观念上看,该作品则借先人尊重自然、强调天人合一的思想对后工业时代面临的危机进行了深刻反思,值得人们重视![11]

注释:

[1]见费大为:《向现代派挑战》,《美术》1986年7期。

[2]武汉电视台为介绍“湖北中国画新作邀请展”拍摄的专题片,其编导为曹小强。

[3]见费大为:《向现代派挑战》,《美术》1986年7期。

[4]传统水墨画对用笔用墨是极其讲究的。因为墨随笔走,故历来有处处见笔的要求。这既使得传统水墨画非常重视对线的运用,也使得墨块在水墨画中一直是辅助性手段。但谷文达是反其道而行之。

[5]见彭德:《谷文达俗解》,《美术思潮》1987年5期。

[6]见谷文达:《我的水墨历程》,载《水墨炼金术》,岭南美术出版社,2001年9月。

[7]见彭德:《谷文达俗解》,《美术思潮》1987年5期。

[8]见刘骁纯:《中国美术报》1986年第33期。

[9]《碑林肆系——唐诗后著》共有50块石碑,完成后曾经在澳洲、美国和中国香港地区进行过个别石碑的展览,而2005年11月1日至28日在深圳OCT当代艺术中心推出的“文化翻译:谷文达《碑林——唐诗后著》”展则是这一系作品在国内的首次完整面世。

[10]这3个系的《碑林》作品先后参加了在法国、日本和以色列举办的当代艺术展。

[11]作品《碑林陆系a——天象》 2016年在新加坡亚洲文明博物馆首次展出。