BIM 技术在某装配式建筑中的应用案例分析

林韩涵(上海建科造价咨询有限公司, 上海 200032)

0 引 言

建筑业产业化发展是我国建筑业转型升级和可持续发展的必然选择,大力推广装配式建筑已成为其必不可少的重要举措。近年来,我国各省市相继出台相关政策文件。上海市政府为大力推广装配式建筑,于 2019 年发布《进一步明确装配式建筑实施范围和相关工作要求的通知》等政策文件和标准规范,特别在保障房建设过程中实施了一系列推进工作。其实自 2015 年起,上海市政府就开始在全市固有投资项目中全面推广 BIM 技术的应用,对于保障房项目率先推出了专项政策文件。为推进装配式保障性住房的 BIM 技术应用,上海市住房和城乡建设管理委员会于 2016 年发布了《关于本市保障性住房项目实施建筑信息模型技术应用的通知》;结合上海市保障房项目和 BIM 技术应用的实际,同年还发布了《本市保障性住房项目应用建筑信息模型技术实施要点》的通知,明确了上海市装配式保障房项目必须使用 BIM 技术,为 BIM 技术在上海市保障房建设过程中的应用提供了纲领性指引。

1 装配式建筑 BIM 技术应用概述

随着政府的大力推广及建筑工业化的迈进,BIM 应用于装配式建筑的研究也随之增加。夏海兵等[1]将建筑信息模型(BIM 技术)引入装配式建筑全过程,通过具体项目的实施情况介绍了 BIM 技术应用于装配式建筑的成果;曹江红等[2]构建了装配式建筑质量管理体系,提出了基于 BIM 技术的质量控制流程及管理措施,有效解决了施工过程中的质量问题;徐照等[3]总结了以 BIM 为代表的信息技术在装配式建筑构件生产阶段的应用,并针对性地提出了未来 BIM 技术在这方面的发展方向;刘平等[4]在契合性分析的基础上,构建了基于 BIM 的装配式建筑供应链信息流集成模型,并对模型架构和各阶段的应用进行了分析。鉴于装配式住宅项目标准化程度高、预制构件众多、现场堆场与施工安装难度大的特点,笔者将 BIM 在工程项目管理上的强大优势与装配式建筑建设特点相结合,从案例分析入手,对装配式住宅进行研究,旨在为装配式住宅的建设与管理开辟一条新的思路。

2 BIM 在装配式建筑中的案例应用分析

2.1 工程概况

本项目位于上海市奉贤区,为经济保障房项目,采用装配式建筑工程技术。本工程总用地面积约 3.7 万 m2,总建筑面积约 11.5 万 m2;其中,地上建筑面积 8.4 万 m2、地下建筑面积 3.1 万 m2。项目主要建设 6 幢高层住宅(地上 26 层、地下 1 层)。

本项目混凝土预制(PC)构件总数超过 3 万块,预制构件分 6 个部分:女儿墙、叠合式预制顶板、空调板、阳台板、预制内外墙和预制楼梯。每个构件在出厂前印有独立的“身份证”,即由平台生成的二维码,在整个进场和安装过程中通过现场人员的扫码,可对每块 PC 构件的状态进行跟踪;利用 BIM 工程管理平台将 PC 构件与模型绑定,做到构件信息与 BIM 模型相关联,最终模型可完整体现 PC 构件的型号、厂家、进场安装时间、安装位置、工程量、成本等信息。

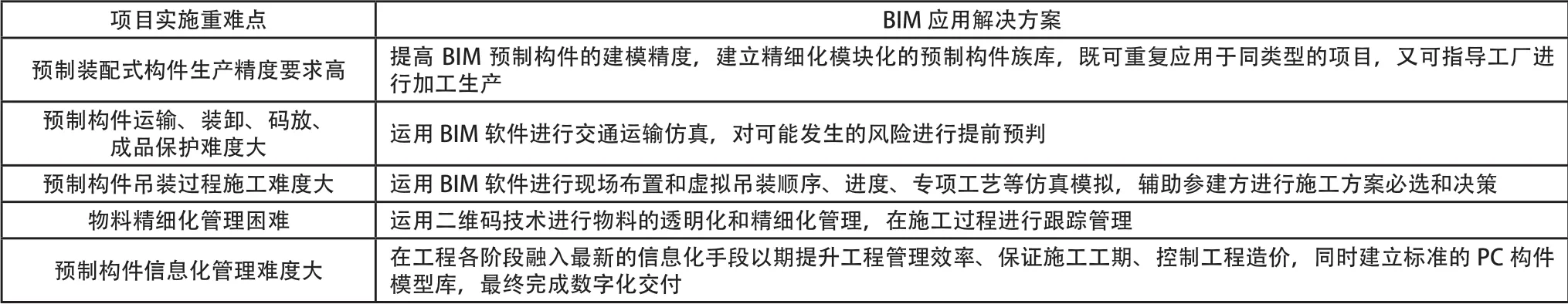

2.2 项目实施重难点分析

装配式项目的特殊性和复杂性,决定了传统的使用二维绘图进行各专业之间协同工作的低效率和低准确率。采用 BIM 技术在装配式项目实践中进行辅助设计与施工,创建直观的空间模型,有效提高了工程的性能、质量和进度,提升了成本的管理和控制水平,最大程度地避免了施工人员对图纸设计的错误理解,在保证施工准确性的同时,还将设计、施工、竣工、运维等阶段的各种信息无缝衔接。针对项目实施的重难点,笔者总结出了相应的 BIM 技术解决方案及其优势(见表1)。

表1 BIM 应用解决方案

2.3 BIM 技术应用方案

针对本项目装配式的特点,采用“PC 装配式住宅项目基于 BIM 的数字建造”解决方案。

本方案是以建设单位为实施主导,以根据装配式住宅项目特点自主研发的 BIM 工程管理平台为工具,以基于 BIM 的全过程 PC 构件信息为主要成果和管理对象,以 BIM 模型及应用为核心实施数字化建造的解决方案。与其他常规 BIM 技术方案相比,本方案具有如下优点:数字化集成度高,与建设管理流程深度融合,PC 构件流程管理更加精细化、透明化等。在本技术方案下,各参建方展开高效协同工作,减少了因技术、组织、人为等因素而造成的对工作进度和成本的影响,从而提升了工程的质量和品质;覆盖项目全过程、全要素的各项应用,最终实现基于 BIM 技术动态化项目管控。

自主研发的 BIM 工程管理平台采用云端+客户端的应用模式,以业主建设管理需求为导向,为建筑工业化提供信息交互的工具。通过“BIM+PC 构件管理”的核心应用,为现场 BIM 落地应用及 PC 构件精细化管理提供技术支撑。以 PC 构件关联的二维码为媒介的平台信息输出与采集,高效串联起装配式建筑生产与施工,形成装配式构件的全过程管理。各应用端可随时随地调用包括 BIM 的成果数据、工厂的生产数据、现场的采集数据及协同数据等在内的所有数据,最终形成数字化交付。

2.3.1 设计阶段 BIM 应用

在设计阶段,BIM 主要应用于 BIM 模型的创建、PC 构件的划分、协同平台的搭建等。

应用 BIM 软件创建建筑、结构、机电等专业 BIM 模型;应用 BIM 模型进行预拼装模拟,特别考虑了核查斜撑布置、满足现场安装操作空间、规避现场二次加工的风险等因素;建立基于 BIM 模型的 PC 构件库,设计时从库中选取构件进行组装,最终建立成为整体建筑模型。

应用 BIM 软件能高效地对预制构件进行拆分设计,对构件内部以及构件与机电专业之间进行碰撞检查,及时解决碰撞问题。结合 BIM 技术,细致分析预制构件连接节点的准确性,排除其装配冲突,提高设计效率,减少或避免因设计原因而造成的项目成本增加和资源浪费。

通过平台实现设计人员之间、设计方与其他参与方之间的高效协同。在项目前期,组织预制构件加工人员与设计单位、建设单位、BIM 咨询单位等进行沟通,确定本装配式建筑项目的技术路线;各参与方运用平台的设计协同模块,高效、直观地进行沟通,借助平台记录问题并在 BIM 模型中定位,以便返查及留档。

2.3.2 工厂生产阶段 BIM 应用

在生产阶段,PC 构件信息与预制构件生产系统的数据交互,使得 PC 构件的生产进度与施工进度相协调,从而提高了预制构件的仓储及运输效率。BIM 技术为预制构件加工提供了更好的信息化技术手段,充分实现了信息共享,更好地支持设计方与构件厂的沟通对接。在构件的生产加工过程中,BIM 模型可直观地呈现其相关信息,如预制构件的准确尺寸和重量、预留洞口的尺寸和位置、钢筋及各类埋件的材料信息和几何尺寸等,由此能自动生成构件生产所需的相关参数和单据。这些数据都是可视化的,可作为生产和管理的工具,对提高构件质量乃至建筑质量起到至关重要的作用。具体如下。

(1)建立预制构件信息模型,并且将预制构件信息模型基本信息添加到构件中。

(2)按照施工顺序进行预拼装模拟,对预制构件与现浇部分、预制构件与预制构件(包括伸出的钢筋)、预制构件与机电管道之间等拼接位置进行碰撞检查,避免施工现场的错误与返工。

(3)在预制构件模型上添加钢筋、埋件、机电预埋、预留孔洞等信息,并且由模型直接统计混凝土的体积和重量,添加钢筋与金属件等其他用材的类别、型号与数量等信息。

(4)充分利用信息模型所包含的信息,按照项目施工组织计划方案,对预制构件的安装进行动态虚拟仿真模拟,以优化施工工序,实现可视化交底。

(5)PC 构件二维码结合 BIM 技术应用。厂家在平台上利用 BIM 模型获得构件下料单并打印对应的二维码;采集构件加工过程信息,实现生产加工跟踪管理,使生产进度与施工进度相匹配。

2.3.3 施工阶段 BIM 应用

在施工阶段,BIM 主要应用于 PC 吊装的工艺模拟、质量安全管理等。应用 BIM 技术可以模拟现场预制构件的吊装及施工过程,对施工流程进行优化;可以优化场地布置和车辆路线,以提高吊装效率,加快施工进度。应用平台+二维码技术可以随时调出预制构件的相关信息,对安装位置等信息进行检验,以提高安装过程中的质量管理水平。

施工吊装是装配化施工中最重要的环节之一。这里需要强调的是,装配化施工方式并不是简单地将现浇建筑拆分为一个个构件,由工厂预制后再进行现场吊装。新型建筑工业化下的装配式体系更多地采用智能建造方式,并对项目管理、安装精度提出了更高的要求。当预制构件入场时,工作人员需要对其进行移动端扫码,并对其外观、型号、吊装允许偏差等进行管控,以提高构件进场验收的及时性与协调性。吊装时,工作人员扫描构件上的二维码获取安装位置信息,及时记录安装过程信息并反馈到平台,与模型构件关联。最终在竣工阶段,将所有信息归档,从而完成以二维码为媒介的平台信息输出与采集,形成装配式构件的全过程管理。

对于现场质量问题或安全隐患,现场工作人员通过移动端记录和创建问题,然后定位 BIM 施工模型相关位置;通过定制化的 BIM 质量安全流程及时反馈给责任人,要求其限期解决,整改后将相关信息返回到 BIM 模型,以保证问题解决的跟踪效率及过程数据的可追溯性。

3 结 语

本项目结合 BIM 技术有效地提高了装配式建筑协同设计效率,降低了设计误差,优化了预制构件的生产流程,改善了预制构件的库存管理,模拟优化了施工流程,提高了装配式建筑设计、生产和施工的效率。本文分析了 BIM 应用于装配式建筑的优势,结合上海市保障房项目介绍了装配式建筑实施的重难点,分别从设计、工厂生产、施工这三个阶段介绍了此项目的 BIM 技术应用方案,分析了 BIM 技术在项目中的应用情况及应用价值,为促进装配式建筑产业的发展和 BIM 技术的成熟应用提供了思路和方法。