谷子新品种豫谷35 在全国不同生态区适应性分析

闫宏山 王素英 唐志文 张 扬 邢 璐 解慧芳 魏萌涵 刘金荣

(1 河南省安阳市农业科学院,安阳 455000;2 汤阴县农业农村局,安阳 455000)

豫谷35 是安阳市农业科学院以综合性状优良的谷子品种豫谷18 为受体亲本,采用回交转育方法,将抗拿捕净除草剂基因导入豫谷18 中,培育出抗拿捕净除草剂谷子新品种,2018 年7 月通过了国家非主要农作物品种登记,登记编号为GPD 谷子(2018)410134[1-2]。2018-2019 年参加全国谷子品种区域适应性联合鉴定四大区组试验,在全国各大谷子产区均表现优良,具有广泛的适应性和良好的丰产性。本研究对豫谷35 在全国谷子四大生态区组区域适应性联合鉴定试验中的表现进行了汇总分析,旨在为该品种的大力推广提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料试验数据来源于2018 年、2019 年全国谷子品种区域适应性联合鉴定试验汇总总结,包括华北夏谷区组、西北春谷区早熟组、西北春谷区中晚熟组、东北春谷区组。华北夏谷区组对照品种为豫谷18,由河南省安阳市农业科学院选育;西北春谷区早熟组对照品种为大同29 号,由山西省农业科学院高寒区作物研究所选育;西北春谷区中晚熟组对照品种为长农35 号,由山西省农业科学院谷子研究所选育;东北春谷区组对照品种为九谷11,由吉林省吉林市农业科学院作物育种研究所选育,各区组对照品种均为本区组主栽品种之一。

1.2 试验方法试验于2018 年、2019 年分别在华北夏谷区组14个试点、西北春谷区早熟组8个试点、西北春谷区中晚熟组7 个试点、东北春谷区组11 个试点进行,40 个试点基本覆盖了全国主要谷子生产区。试验随机区组排列,3 次重复,小区面积16m2,收获时去掉边行及行头,实收面积13.34m2。各年度各试点均按主持单位制定的试验方案执行,及时进行各项田间管理和试验数据调查、测量记载等工作。

1.3 数据处理应用Excel 2007 进行数理统计和数据分析。

2 结果与分析

2.1 豫谷35 生育期表现豫谷35 在不同生态区种植,其生育进程有明显差异(表1)。华北夏谷区组2 年平均生育期最短,为89d,在春谷区生育期延长,西北春谷区早熟组、中晚熟组、东北春谷区组2年平均生育期依次为127d、114d、118d。在春谷区生育期延长的主要原因是受日照温度影响抽穗期延长,在西北春谷区早熟组、中晚熟组、东北春谷区组2 年平均抽穗期较华北夏谷区组依次延长30d、20d、20d;其次为灌浆期延长,依次延长8d、5d、9d。豫谷35 在同一生态区种植,不同年份间其生育进程差异不明显,表现较为稳定。在华北夏谷区组、西北春谷区早熟组、中晚熟组、东北春谷区组2 年生育期相差依次为0d、4d、3d、4d。

与各区对照品种生育期相比,豫谷35 在华北夏谷区组、东北春谷区组与对照品种豫谷18、九谷11生育进程基本一致,对两区组所在区域气候环境有良好的适应性;豫谷35 在西北春谷区早熟组与对照品种大同29 号生育进程差异明显,两者生育期仅差3~4d,但抽穗期相差10~13d,灌浆期相差6~10d,表明豫谷35 在本区组抽穗较晚,但灌浆速度快,也能较好适应本区组气候环境;豫谷35 在西北春谷区中晚熟组与对照品种长农35 号生育进程也差异明显,两者生育期差8~9d,抽穗期相差6~7d,灌浆期仅差1~2d,表明豫谷35 在本区组不仅抽穗较早,而且灌浆速度快,能较好适应本区组气候环境。

表1 2018-2019 年豫谷35 在不同生态区生育期表现 (d)

2018-2019 年豫谷35 在不同生态区生育期表现显示,该品种能较好适应全国各主要谷子产区的气候环境,适宜种植区域范围较广,在不同生态区生育期适宜,均能安全抽穗、开花、灌浆、成熟,具有较广泛的生育期适应性。

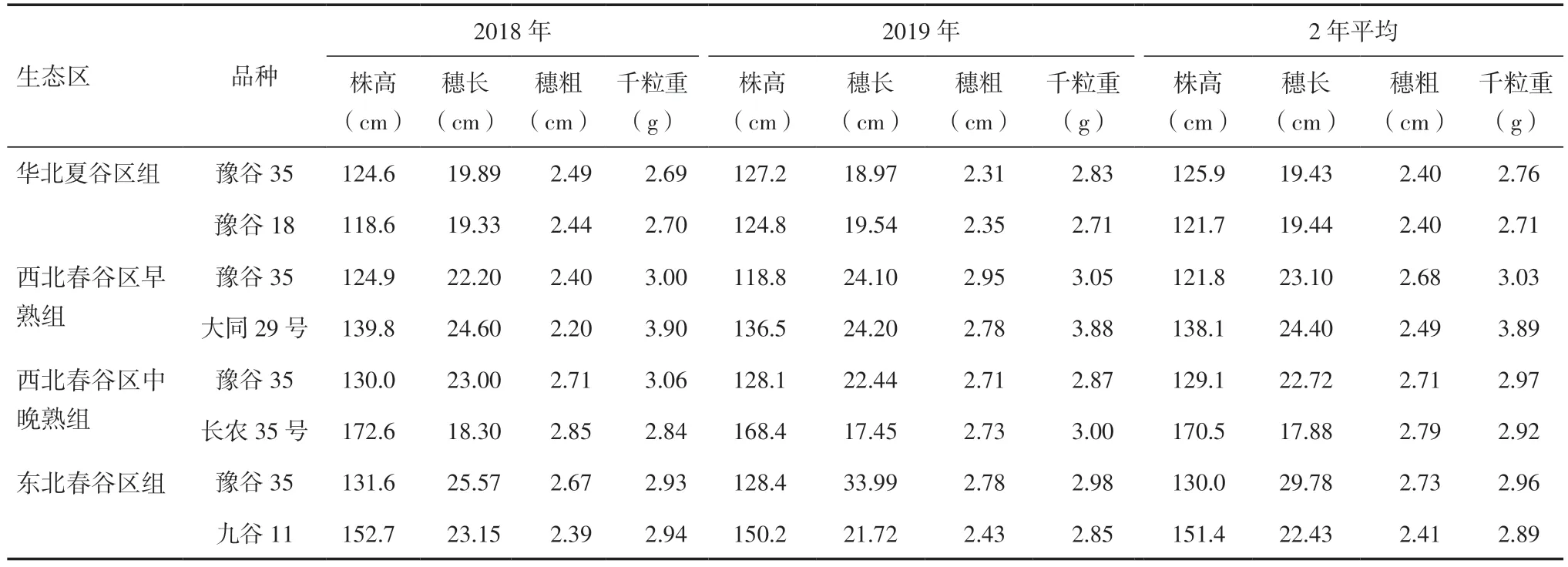

2.2 豫谷35 主要农艺性状表现豫谷35 在不同生态区种植,其主要农艺性状有所差异(表2)。株高2 年平均在121.8~130.0cm 之间,在西北春谷区早熟组植株最矮,东北春谷区组植株最高;穗长2年平均在19.43~29.78cm 之间,在华北夏谷区组谷穗最短,东北春谷区组谷穗最长;穗粗2 年平均在2.40~2.73cm 之间,在华北夏谷区组谷穗最细,东北春谷区组谷穗最粗;千粒重2 年平均在2.76~3.03g之间,在华北夏谷区组千粒重最小,西北春谷区早熟组千粒重最大。

表2 2018-2019 年豫谷35 在不同生态区主要农艺性状表现

豫谷35 在同一生态区种植,不同年份间其主要农艺性状(东北春谷区组穗长除外)表现较为一致,差异不明显。豫谷35 在东北春谷区组2018 年穗长为25.57cm,2019 年穗长为33.99cm,差异显著。

与各区对照品种比较,株高较华北夏谷区组对照品种豫谷18 稍高,较春谷区组对照品种明显偏矮,特别在西北春谷区中晚熟组较对照品种长农35号矮40cm 以上;穗部性状在华北夏谷区组与对照品种豫谷18 基本无差别;在西北春谷区早熟组与对照品种大同29 号比较表现为谷穗稍短偏粗,千粒重较小;在西北春谷区中晚熟组与对照品种长农35 号比较表现为谷穗较长稍细,千粒重稍大;在东北春谷区组与对照品种九谷11 比较表现为谷穗较长较粗,千粒重基本一致。

综上所述,2018-2019 年豫谷35 在不同生态区主要农艺性状均表现优良,特别是株高较为适中,在不同生态区变幅不大,具有较好抗倒伏性和广泛的生态适应性,适宜机械化收割,便于规模化种植。

2.3 豫谷35 产量构成因素表现豫谷35 在不同生态区种植,其产量构成因素有所差异(表3)。2 年平均亩穂数在3.09 万~3.71 万之间,在华北夏谷区组亩穂数最多,西北春谷区中晚熟组亩穂数最少;2 年平均单穗重在16.39~24.38g 之间,穗粒重在13.70~21.19g 之间,西北春谷区中晚熟组单穗重、穗粒重均最高,华北夏谷区组单穗重、穗粒重均最低;2 年平均出谷率在78.40%~83.59%之间,华北夏谷区组出谷率最高,西北春谷区早熟组出谷率最低。

豫谷35 在同一生态区种植,不同年份间其产量构成因素多数表现一致,少数有差异。东北春谷区组,2018 年亩穂数为3.79 万,2019 年为3.47 万,2 年相差0.32 万;西北春谷区中晚熟组2018 年单穗重、穗粒重分别为23.20g、18.10g,2019 年单穗重、穗粒重分别为25.55g、21.19g,2 年分别相差2.35g、3.09g;东北春谷区组2018 年单穗重、穗粒重分别为24.22g、18.99g,2019 年单穗重、穗粒重分别为22.10g、17.76g,2 年分别相差2.12g、1.23g;不同年份间出谷率在各生态区均有差异,华北夏谷区组差异最大,2 年相差9.78%,东北春谷区组差异最小,2年相差2.20%。

与各区对照品种产量构成因素比较,豫谷35在华北夏谷区组2 年平均较对照品种豫谷18 亩穂数相同,单穗重稍低,但出谷率稍高,反而穗粒重稍高;豫谷35 在西北春谷区早熟组与对照品种大同29 号相比亩穂数超高,出谷率稍高,单穗重、穗粒重较低;豫谷35 在西北春谷区中晚熟组与对照品种长农35 号、东北春谷区组与对照品种九谷11 相比各产量构成因素均稍高。

以上所述表明,2018-2019 年豫谷35 在不同生态区综合产量构成因素表现优良,特别是亩穂数较高,出谷率较各生态区对照均稍高,显示该品种各个生育时期均能较好适应各主要谷子产区的生态环境,具有良好的丰产性和稳产性。单位面积穗数较高是其产量形成的重要基础,出谷率高、结实性好是其生理机能与各环境因素高度协调的标志。

表3 2018-2019 年豫谷35 在不同生态区产量构成因素表现

2.4 豫谷35 产量表现豫谷35 在不同生态区种植,其产量有明显差异(表4)。2 年平均产量在5176.5~6301.5kg/hm2之间,在西北春谷区早熟组产量最高,西北春谷区中晚熟组产量最低,两者相差1125.0kg/hm2,表明该品种最适宜在西北春谷区早熟组种植。在同一生态区种植,不同年份间其产量也有差异。在华北夏谷区组、西北春谷区早熟组差异较小,2 年相差分别为1.84%、1.15%;在西北春谷区中晚熟组、东北春谷区组差异较大,2 年相差分别为6.46%、4.51%。

表4 2018-2019 年豫谷35 在不同生态区产量表现

豫谷35 在不同年份各生态区较对照品种均有不同幅度增产,增产幅度在1.97%~16.62%之间。在华北夏谷区组,2018 年平均产量5733.0kg/hm2,较对照增产3.75%;2019 年平均产量5629.5kg/hm2,较对照增产1.97%,2 年平均产量5682.0kg/hm2,较对照豫谷18 增产2.85%。在西北春谷区早熟组,2018 年平均产量6265.5kg/hm2,较对照增产5.13%;2019 年平均产量6337.5kg/hm2,较对照增产8.33%,2 年平均产量6301.5kg/hm2,较对照大同29 号增产6.71%。在西北春谷区中晚熟组,2018 年平均产量5338.5kg/hm2,较对照增产16.62%;2019 年平均产量5014.5kg/hm2,较对照增产8.25%,2 年平均产量5176.5kg/hm2,较对照长农35 号增产12.41%。在东北春谷区组,2018 年平均产量5557.5kg/hm2,较对照增产13.13%;2019 年平均产量5317.5kg/hm2,较对照增产11.24%,2 年平均产量5437.5kg/hm2,较对照九谷11 增产12.20%。

以上结果表明,豫谷35 在全国各主要谷子产区均能增产,其中在西北春谷区早熟组、华北夏谷区组产量较高,在西北春谷区中晚熟组、东北春谷区组增产幅度较大,适宜在各区种植,具有较好的产量适应性。

2.5 豫谷35 稳产性表现表5 显示,豫谷35 在华北夏谷区组、东北春谷区组2 年合计增产点率大于70%,各年产量变异系数均小于10%,表明该品种在这两个谷子产区大多数地区都能稳定增产,可放心推广种植。豫谷35 在西北春谷区早熟组2 年合计增产点率小于70%,各年产量变异系数小于10%,表明豫谷35 在该谷子产区多数地区都能稳定增产,在部分地区产量可能不如当地主推品种;豫谷35 在西北春谷区中晚熟组增产点率大于70%,产量变异系数大于10%,表明豫谷35 在该谷子产区大多数地区都较当地主推品种增产,且增产幅度较大,但少部分地区产量可能不如当地主推品种。因此在西北春谷区推广豫谷35 应先引种试种,试种成功后再大面积推广种植。

表5 2018-2019 年豫谷35 在不同生态区各试点产量表现

2.6 豫谷35 抗逆性表现豫谷35 在华北夏谷区组与对照品种豫谷18 抗逆性基本一致,易发生谷瘟病、红叶病、虫害,在夏谷区种植苗期注意防治虫害,同时能杀灭红叶病传播媒介蚜虫,预防红叶病的发生;拔节后抽穗前注意防治谷瘟病。豫谷35 在西北春谷区中晚熟组比对照品种长农35号抗倒性、抗白发病较好,但红叶病、线虫病、虫害发生较重,在该生产区播种前要进行种子处理,预防白发病和线虫病,苗期至抽穗期都要注意防治虫害。豫谷35 在西北春谷区早熟组、东北春谷区组与对照品种抗逆性基本一致,病虫害发生较轻。

3 讨论与结论

我国谷子主要分布在东北、西北和华北地区,其种植面积占全国谷子面积的98.62%(2018 年),在谷子生产上划分为华北夏谷区、东北春谷区和西北春谷区三大区[3],在谷子科研实践中划分为华北夏谷区组、东北春谷区组、西北春谷区早熟组和西北春谷区中晚熟组四大区组[4-7]。全国谷子品种区域适应性联合鉴定试验所设4 个区组40 个试验点,基本代表了全国主要谷子生产区,豫谷35 在不同生态环境条件下,均能完成其生育进程并安全成熟,表现出较强的生态适应性;豫谷35 在全国2 年79 点次区域试验中,61 点次较对照品种增产,表明豫谷35具有较高的高产稳产水平;株高在118.8~131.6cm之间,株高适中,穗层整齐,抗倒性好,适宜机械化收获;产量构成因子单位面积穗数、穗粒重均较高,具有较大的增产潜力,2019 年在内蒙古农牧业科学院作物所区域试验点产量高达8373.0kg/hm2;豫谷35 具有抗拿捕净除草剂的特性,与不抗拿捕净除草剂品种按1∶1.5 配比混匀播种,谷苗4~5 叶期喷施除草剂拿捕净和二甲四氯混合液,可以杀死不抗除草剂谷苗及大部分单双子叶杂草,解决谷子间苗、除草难题,实现谷子的轻简化栽培。综上所述,豫谷35 是集合高产、稳产、优质、适应性广、综合抗逆性强、增产潜力大、易于轻简化栽培、机械化生产、便于规模化种植等诸多优良性状于一体的谷子新品种,适宜在全国各主要谷子生产区推广种植。

——平衡不完全区组设计定量资料一元方差分析