图像学视野下先秦楚巫形态研究

楚巫形态;综述;溯源;文化内涵

“楚人崇巫,这是史家公认的。”[1]如《列子·说符篇》记载:“楚人鬼而越人禨”[2];王国维在《宋元戏曲史》中说道:“周礼既废,巫风大兴。楚越之间,其风尤盛”[3];朱熹在《楚辞集注》中曰:“昔楚南鄙之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祀,其祀必使巫觋作乐,歌舞以娱神”[4];《汉书·地理志》记载:“楚有江汉川泽山林之饶……信巫鬼,重淫祀”[5]等等。目前,楚巫文化研究较多,楚巫形态研究较少。本文运用图像学、考古学等基本研究方法,对先秦时期楚巫形态进行综述,运用比较分析法,结合《山海经》等传世文献,对楚巫形态进行溯源,进而挖掘其隐含的文化史学意义,以期扩展楚文化研究视角。先秦时期,神的形态与巫的形态界限模糊。王伯敏在《古肖形印臆释》中认为:“神人操蛇形象是当时巫师所扮,具有辟邪的作用。”[6]据此,本文将“神人”形态视为巫师形态。许慎《说文解字》曰:“巫,祝也。女能事无形,以舞降神者也。”[7]故此,本文在对楚巫静态图像进行客观描述的基础上,推测其动态画面。

1.楚巫形态综述

图1

1978年在湖北随州擂鼓墩战国早期曾侯乙墓(楚系墓葬)出土了漆绘鸳鸯盒,其腹右侧绘有一人司鼓、一人起舞的画面(图1)[8]。此两人均头戴平顶倒三角形冠帽,冠帽上饰有鸟喙形叉形器。左侧司鼓的巫师头戴鸟形面具,身似兽形;右侧翩翩起舞的巫师身材高大,长袖展开似鸟翅,佩长剑,正如屈原(巫官)在《楚辞·涉江》中所提及的:“余幼好此奇服兮,年既老而不衰,带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。”[9]图中巫师似乎正在“通过美歌美舞、美器美物等强烈的感官刺激,达到愉悦神灵的目的,从而求得神灵的庇护。”[10]

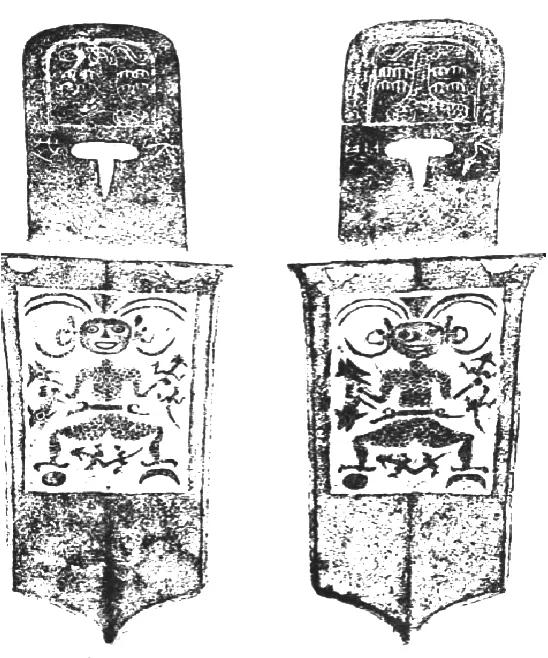

1960年湖北荆门漳河车桥战国早期楚墓出土了一件“兵避太岁”铜戚(图2)[11],其正、反面铸有相同的图像——戴平顶倒三角形冠帽的巫师,头上左右两侧各插两根长羽,全身覆麟,双耳各珥一蛇,腰部缠蛇,一手操蛇,一手操蜺,胯下乘一蛇,双足似鸟爪,一足踏月,一足踩日。依据铜戚所铸铭文“大武避兵”、巫师头上长羽似先秦时期武官鹖冠上的鹖尾、巫师蹲马步等推测,该图描绘了楚武舞形象,似为巫师舞《大武》娱神,为将士祈福。

图2

图3

图4

图5

1957年河南信阳长台关一号战国中期楚墓出土了一件由53块残片拼合而成的彩绘锦瑟,绘有《巫师操蛇图》(图3)[12]、《巫师狩猎图》(图4)[13]、《巫师持法器图》(图5)[14]等。图3正中的巫师正面站立,头戴平顶倒三角形冠帽及鸟喙形叉形器,向左侧头,戴瞪目呐喊状面具,双膝向右微弯,身材纤细柔美、婀娜多姿,博袖似鸟翅,前臂似鸟腿,双手似鸟爪,各抓住一条向外挣逃的巨蛇,似一边起舞一边大声歌唱。图3左侧一巫师面左而立,头戴长羽弧形高冠,白带束高腰,弯腰屈膝,右手拿鼓槌置于右侧后方,似一边起舞一边击鼓。图3右侧一巫师头戴羽冠,腰系白带作拧身状,上身正面向前,双膝向左屈蹲,上肢分别于左右两侧屈肘平举,似手举重物起舞。

图4中,头戴平顶倒三角形冠帽的巫师,身穿拖地银灰色长衣,右手持弓,左手张弦,欲射前方的一只怪兽;图中另一头戴面具及鸟喙形叉形器、胳膊似鸟翅的巫师似正配合拉弓巫师作抓捕动物的表演;画面底部绘有紧张得四处逃窜的动物。图5中头戴平顶倒三角形冠帽的巫师正手持法器作舞,图中一龙一蛇似已被驯服而听从于巫师。

通过比较上述五幅图发现:由于作法目的不一、表演内容不一等,巫师形态各异;但各幅图中均有头戴平顶倒三角形冠帽的巫师。杨程斌在《信阳长台关战国楚墓彩绘漆瑟巫术图像研究》一文中,通过将大量的楚冠帽、楚冠饰进行对比后认为:“……平顶倒三角形,类似博士帽,应是巫师的典型头冠。”[15]刘志琴在《华夏文化中的衣冠之治》中指出:“在贵贱有别、职业有分的制度下……衣冠之治即是通过服装穿戴进行社会管理……这一身衣衫最重要的是冠帽。”[16]那么,不同级别的巫师、扮演不同角色的巫师等,其头冠式样、颜色、质料等也应该存在差别。如图3中左右两侧的巫师分别戴弧形冠帽、羽冠;图4中表演抓捕动作的巫师戴鸟喙形叉形器。

又如曾侯乙墓出土的漆绘鸳鸯壶左侧的《撞钟图》(图6)[17]。图中巫师戴鸟形假面,头戴鸟喙形叉形器,双臂张开似鸟翅,下肢似鸟腿,足似鸟爪踩在一根架空的木棍上,似正在表演高难技巧动作——悬空、撞钟。

还如曾侯乙墓内棺漆画中的巫师图(图7)[18],图中巫师均戴假面,上肢似鸟翅,右手握一兵器。左侧上下两巫师,身披鸟羽鸟尾、胸腹部覆鳞片,头戴鸟喙形叉形器,双脚矫健直立,双足似鸟爪;上排中间及上排右侧两巫师戴羊形面具,腹部似有蛇纹铠甲;下排中间及下排右侧两巫师,头插两根长羽,双脚矫健直立,腹部似有几何纹铠甲。根据同墓葬出土大型编钟、编磬、排箫等乐器及曾侯乙本人是擅长车战的军事家推测,图7中的巫师形态似为楚武舞中的形态。

再如1978年在淮阴高庄战国中期楚系墓葬出土的一铜器残片底部有一巫师图像(图8)[19],巫师身披鸟翅鸟尾,双耳珥蛇,足下践蛇,头上戴两蛇两鸟,双手各持一带翼兽,似正在表演对动物的驾驭;长沙子弹库楚墓出土的帛书《十二月神》中有巫师衔蛇图(图9)[20],图中巫师头插两羽,手足均似鸟爪,口中衔一蛇,似模仿神鸟啖蛇,体现巫师的权威。

最后如曾侯乙墓内棺漆画上的巫师(图10)[21],人面,双蛇缠绕构成腹部,两蛇分离构成两腿,上肢似鸟翅,头上戴两蛇,头部左右两侧各有一长有鸟翅的虎,两虎分别咬住头上两蛇。巫鸿先生在重新阐释马王堆帛画的内涵和功能时认为:“(1)帛画不是一件独立的‘艺术品’,而是整个墓葬的一部分;(2)墓葬也不是现成的 ( ready-made) 建筑,而是丧葬礼仪过程中的产物。”[22]故此,图10并不是一件独立的艺术品,而是丧葬礼仪过程中的产物。依据图10位于内棺及楚人魂魄分离的生命观等推测,图中巫师似正借助鸟、蛇、虎的力量以实现引魂升天。我们似乎可以想见巫师的形态——腹部及下肢像蛇一样左右“S”形急速扭动,上肢像鸟一样展翅飞翔,头部似有巨力拉引向上。

图6

图7

图8

图9

2.楚巫形态溯源

楚巫形态多样,但万变不离其宗。楚巫形态主要来源于自然模拟、神话传说、人体动作复现。

其一,自然模拟。仔细观察上述图片,发现图中的巫师均具有或多或少的鸟类特征,或身披鸟翅、或饰鸟尾、或手似鸟爪、或头插鸟羽、或袖如鸟翅、或头戴鸟形面具、或头戴羽冠、或头戴鸟喙形叉形器等等。而这种“人鸟合体”的巫师形象在战国墓葬中屡见不鲜。如河南辉县琉璃阁战国早期魏墓出土的狩猎纹铜壶上的图像(图11)[23],图中巫师上身正面向前,下肢矫健,双膝向右弯曲45度,头戴两蛇,蛇形上肢上插羽,两手各操一蛇,胯下一蛇。又如成都白果林小区战国早期蜀人墓出土的狩猎纹铜壶上的图像(图12)[24],图中巫师假面,上身正面向前,下肢粗壮,头戴两蛇,蛇形上肢上插羽,胸腹部佩带鸟尾,双膝向左弯曲45度。

进一步将图2、图3、图9、图11、图12进行比较发现,五幅图都体现出“人鸟合体”巫师弄蛇的主题;不同的是图11、图12的左右两侧均有大鸟在啄蛇、践蛇、啖蛇等,从而让图中巫师模仿大鸟对蛇进行控制变得一目了然。据此,我们应该可以大胆推测,图2、图3、图9两侧虽然没有鸟啄蛇、践蛇、啖蛇等画面,但其应为巫师模仿鸟践蛇、啄蛇、啖蛇等过程中的形态。图1、图4、图5、图6、图7、图8、图10中的巫师均具有鸟类特征,推测其动态中应该有巫师模拟鸟飞翔等过程中形成的动力定型。正如屈原在《九歌》中形容的,“翾飞兮翠曾”“君回翔兮以下”“高飞兮安翔”“卿翱游兮周章”“鸟次兮屋上”等。

楚巫的拟鸟造型及操蛇等形态来源于对自然界鸟类及鸟啄蛇、践蛇、啖蛇等形态的模仿,体现出楚巫活动中常有的思维方式——交感思维。所谓交感思维是指原始神秘互渗思维,在“人—物—灵”三维关系中主、客观不分且相互沟通转换的思维现象,其背景是宇宙生命一体化的信念。先秦楚地,蛇患严重,蛇的天敌之一为鸟。在交感思维作用下,楚人认为只要将人装扮成鸟形或将人增添鸟的某些特征等,那么,此人便像鸟一样能对蛇产生威慑。但蛇的天敌并非只有鸟,人所害怕的事物也并非只有蛇。为了实现诉求,巫师会有不同的装扮,且多呈现出组合形态。如图1中的击鼓巫师鸟首兽身,图2中的巫师头插鸟羽身披鳞皮,图7中戴鸟喙形叉形器的巫师身披鸟翅鸟尾、胸腹部覆鳞,图8中的巫师身披鸟翅鸟尾、手操两兽等,而这些形态均来源于自然模拟。

其二,神话传说。吴荣曾在《战国汉代的“操蛇神怪”及有关神话迷信的变异》一文中指出:“……先有神化的鸟衔蛇或践蛇的神话迷信,以后随着鸟的人形化,产生了人形神怪践蛇、操蛇这类图像。”[25]再次观察图11、图12发现,图11中的大鸟似凤,图12中的大鸟似仙鹤。体型巨大的凤、仙鹤与蛇的力量对比悬殊,凤与仙鹤牢牢控制着蛇。两图中的巫师均像神鸟一样具有神力,蛇不但不会对其产生丝毫威胁,反而与其建立了某种亲密关系,甚至成为人体的组成部分,如两巫师的头上均戴两蛇,上肢似蛇。同样,图2、图3中的操蛇巫师、图8中的珥蛇戴蛇巫师、图9中的衔蛇巫师、图10中下肢为蛇的巫师,似乎均化身为神鸟。蛇不但被其掌控,进而为其所用,实现了从排他到利己的转化。

图10

图11

图12

图13

进一步观察图2、图3、图8、图9、图10,巫师珥蛇、乘蛇(龙)、操蛇、践蛇、衔蛇、啖蛇、戴蛇等形象与《山海经》中神祗珥蛇、乘龙、操蛇、践蛇、衔蛇、啖蛇、戴蛇等形象十分相似。如“巫咸国在女丑北,右手操青蛇,左手操赤蛇,在登葆山,群巫所从上下也……西方蓐收,左耳有蛇,乘两龙……黑齿国在其北,为人黑齿,食稻啖蛇……开明西有凤皇、鸳鸟,皆戴蛇践蛇,膺有赤蛇……南海渚中,有神,人面,珥两青蛇,践两赤蛇,曰不廷胡余……又有神衔蛇、操蛇,其状虎首人身,四蹄长肘,名曰强良”[26]等等。

“尽管现在很难说清操蛇图像与《山海经》‘操蛇神’之间的关系,然而两者之间不是孤立地各自存在。”[27]两者都是源于人们在实践生活中创造的神话传说,这一点是毋庸置疑的。

第三,人体动作复现。《吕氏春秋·仲夏纪·古乐》记载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙:一曰载民,二曰玄鸟,三曰遂草木,四曰奋五谷,五曰敬天常,六曰达帝功,七曰依地德,八曰总万物之极。”[28]孙文辉在《古乐〈葛天氏之乐〉的文化阐释》一文中写道:“葛天氏之乐既是一组原始乐舞,又是一场关于农业丰产祭祀的巫仪……‘奋五谷’的表演都是通过歌和舞来展示的,这种表演并非只是一种简单的生产劳动模拟,整个表演实际上又是一堂形象生动的农事生产技术课……是一部葛天氏部族的农业教科书。”[29]据此,作为农业祭祀巫仪的《葛天氏之乐》,其动作来源主要是农耕活动。我们可以大胆推测,与农耕相关的楚巫舞,其形态主要来源于楚人的农耕活动及远古人们在农耕活动中形成的动力定型。此外,楚巫舞形态还来源于人们在长期的生产、渔、猎、战斗、娱乐等活动中形成的形态。如图1及图3中的巫师击鼓形态、图2中的巫师蹲马步形态、图4中的巫师狩猎形态、图6中的巫师撞钟形态、图7中的巫师持兵器站立形态等等。

3.楚巫形态的文化史学意义

楚巫形态体现出鲜明的楚文化特色,具有重要的文化史学意义。

其一,凤鸟崇拜。早在商代的甲骨卜辞中就有“有它”“亡它”之词,反映出人们对于蛇的恐惧心理。楚地人蛇杂处,气候温暖湿润,十分有利于蛇类的繁殖与生长。而以农耕为主的楚民,时有被神秘凶险、行动迅捷的毒蛇所伤。出于趋利避害的心理,楚人的生活愿景之一便是成功驱蛇以避蛇害。另外,在楚人生命观的影响下,为了防止穴居的蛇类对墓葬进行钻扰,侵害逝者的魂魄,楚人也希望能驱蛇以保护亡灵。鸟能制蛇,如蛇雕、鹰、秃鹫等。楚巫舞形态中的拟鸟造型及模拟鸟啄蛇、践蛇、啖蛇等形态来源于对自然界鸟类的模仿,体现出鸟崇拜。然而自然界的鸟对蛇的威胁力是有限的,在日常生活中,蛇患依然严重,于是,人们寄希望于具有超自然力的神鸟,以实现对蛇的绝对掌控。

楚人崇凤。凤“鸿前鹿后,蛇颈鱼尾,鹳颡鸳腮,龙文虎背,燕颔鸡喙”[30],天下无有与之匹敌,是故百兽相群是处、天下安宁。《山海经·南山经》记载:“有鸟焉,其状如鸡,五采而文,名曰凤皇……饮食自然,自歌自舞,见则天下安宁。”[31]《山海经·西山经》记载:“有鸟焉,其状如翟而五采文,名曰鸾鸟,见则天下安宁。”[32]《山海经·大荒西经》记载:“鸾凤自歌,凤鸟自舞,爰有百兽,相群是处,是谓沃之野。”[33]楚巫形态中的凤崇拜主要体现在巫师具有凤的神力及能通天的本领两个方面。

图2中的巫师珥两蛇、操蛇、乘蛇;图3中的巫师手操两条巨蛇;图5中的巫师乘蛇驯龙、图6中的巫师悬空撞钟;图8中的巫师珥两蛇、戴两蛇两鸟、践蛇、手操两巨兽;图9中的巫师衔蛇、啖蛇;图10中的巫师能将动物力量鸟、蛇、虎为己所用等,都体现出巫师具有神力。

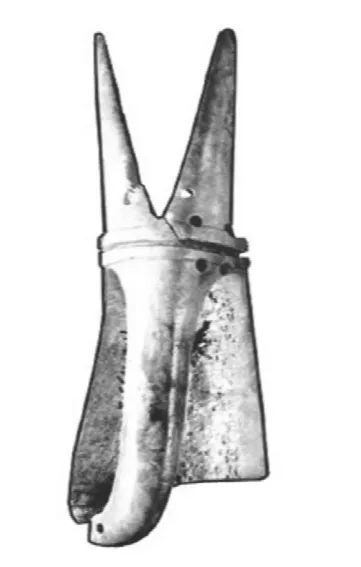

仔细观察图3中的操蛇巫师、图5中作抓捕状巫师、图6中的撞钟巫师、图7左侧巫师,发现巫师头上均戴有鸟喙形叉形器,而鸟喙形叉形器与贾湖遗址出土的叉形器(图13)[34]在外形上十分相似,象征神鸟通天。“叉形器被考古专家称为贾湖遗址出土的‘典型器物之一’……河南信阳长台观1号战国楚墓中,出土过一幅漆画,被命名为“巫师升天图”……巫师头上的鸟喙形头饰与叉形器上段的两股叉形非常相似。该头饰也应该是巫师借以通天的工具,同样可以象征‘神鸟通天’……巫师之所以将鸟喙形饰物戴在头上,并非仅仅为了束发,而是为了模仿巫术的需要,该头饰是巫师们标榜自己具有通天本领的标志。”[35]这里提到的《巫师升天图》即《巫师操蛇图》(图3)。“叉形器是贾湖遗址出土的较为特殊的一类骨制品,多与骨笛、龟甲组合共同出土于遗址墓葬中,经分析,三者可能皆为某种宗教仪式用具。”[36]

其二,龙蛇崇拜。蛇行动迅捷,能预测天气,能蜕皮“重生”,具有药用价值等,所以“蛇并不总以人的对立面而存在,甚至蛇崇拜一直到东周时期在人的内心深处还有着根深蒂固的影响。”[37]《山海经》中就体现出明显的蛇崇拜。“《山海经》书中出现的珥蛇、操蛇、践蛇之神,是经过整合而形成的神灵形象。蛇在参与这类形象的整合过程中,主要扮演两种角色。一是作为神灵行走和腾空的助推因素,二是作为神灵调节气候的法宝……那些珥蛇、操蛇、践蛇之神,他们身上的蛇不是装饰物,也不是被征服的对象,而是为他们提供行进动力的灵物……青蛇和赤蛇分别是水神和旱神,它们作为对立的两极,通过巫咸国国民的双手操持实现力量对比平衡……从而保持气候的适宜。”[38]

楚巫舞中也体现出明显的蛇崇拜。楚巫舞中的蛇崇拜也主要体现在两个方面:一是蛇化身为动物力量;二是蛇化身为神。 图2中的巫师珥蛇、操蛇、乘蛇;图5中的巫师乘蛇;图8中的巫师珥蛇、戴蛇、践蛇;图9中的巫师啖蛇;图10中的巫师腹部及两腿由两蛇构成等,这些蛇被控制、征服、利用后化身为巫师的动物力量,助力巫师实现诉求。

图3中的蛇化身为龙。汉代王充《论衡·讲瑞篇》曰:“龙或时似蛇,蛇或时似龙。”[39]《广雅》曰:“有鳞曰蛟龙,有翼曰应龙,有角曰虬龙,无角曰螭龙。”图3中巫师所操的两蛇均有翼,为应龙,正如《葛天氏之乐》中“三人操牛尾”的牛尾为五谷之神一样。“在原始人的心目中,牛为五谷之神。之所以要割牛尾巴,是因为它的神性就在牛尾上。”[40]清代陈昌治刻本《说文解字》曰:“操,把持也。从手喿声……喿,鸟群鸣也。从品在木上。”清代段玉裁在《说文解字注》中曰:“喿,俗作噪。”在《葛天氏之乐》中,我们似乎看见巫师们对着手中的五谷之神载歌载舞,希望获得五谷丰登。图3中的巫师所操之蛇均青色。李炳海认为:“青蛇是水神。”[41]张玉玲认为:“先秦巫师操青、赤、黄等不同颜色的蛇或不同形态的蛇形物,就会有相应的舞蹈祭祀内容,或为求雨,或为防洪,或为祈福。”[42]图3中的巫师似正一边舞蹈一边大声歌唱以娱乐手中所持的水神,作法目的应为求雨。

当然,除了凤鸟崇拜与龙蛇崇拜外,楚巫形态中还体现出对其他动物的崇拜。如图2中的巫师、图7左侧的巫师身上均覆有鳞片;图8中的巫师手操两兽;图10中的巫师头部有两虎等等;深刻揭示出楚人“泛神崇拜”的思想意识。

4.结语

“战国早期已经出现了操蛇神图像。这一时期的操蛇神表现为‘人鸟合体’的形态。在随后的发展中,鸟的因素逐渐减弱,而人的成分逐渐增加……以至于退化为只剩下鸟爪。”[43]观察图6中的撞钟巫师、图3中的操蛇巫师,两巫师形态均为“人鸟合体”,后者与前者相比,人的成分增加、鸟的因素减少。观察图10、图8中的巫师,两巫师形态均为人与动物合体,后者与前者相比,人的成分增加,动物的因素减少。图6、图10均出土于战国早期墓葬,图3、图8均出土于战国中期墓葬。因此,随着时间的推移,楚人的理性意识逐渐增强,神话意识、神巫意识慢慢减弱,楚巫在不同时期的形态差异正是这一历史进程的重要见证。早期楚巫形成的复合形态及动力定型,体现出繁复、怪异的审美特征,并将对日后的艺术形态持续产生影响。

本文系国家社科基金后期资助项目“楚地乐舞文化历程研究”(编号:18YFS015);湖北省社科基金项目“楚地乐舞文化史研究”(编号:2017054);湖北省教育厅社科重点项目“古代楚地乐舞的发展流变研究”(编号:18D02)阶段性研究成果。

注释:

[1]张正明:《巫、道、骚与艺术》,《文艺研究》1992年第2期,第2页。

[2] 景中译注:《列子》,北京:中华书局,2007年,第264页。

[3] 王国维:《宋元戏曲史》,北京:东方出版社,1996年第2期,第2页。

[4] 朱熹:《楚辞集注》,上海:上海古籍出版社,1979年,第29页。

[5] 班固:《汉书》,颜师古注,北京:中华书局,1962年,第1666页。

[6] 王伯敏:《古肖形印臆释》,上海:上海书画出版社,1983年,第45页。

[7] 许慎:《说文解字》,北京:中华书局,2013年,第20页。

[8] 孙景琛、吴曼英:《中国乐舞史料大典图录版》,上海:上海音乐出版社,2015年,第35页。

[9] 同 [4]。

[10] 王祖龙:《楚美术观念与形态》,成都:四川出版集团巴蜀书社,2008年,第32页。

[11] 朱存明、董良敏:《肖形印“神人操蛇”图像的产生及演变》,《中国美术研究》2012年第2期,第40页。

[12] 李燕、苏萦:《乱花渐欲迷人眼——信阳长台关楚墓出土漆木器赏析》,《中原文物》2011年第4期,第105页。

[13] 同 [12]。

[14] 同[12],第106页。

[15] 杨程斌:《信阳长台关战国楚墓彩绘漆瑟巫术图像研究》,《装饰》2018年第10期,第79页。

[16] 刘志琴:《华夏文化中的衣冠之治》,《北京日报》2018年4月2日,第015版。

[17] 同 [8]。

[18] 庞瑾:《灵魂的包装——曾侯乙墓内棺漆画图像的解读》,《南京艺术学院学报》(美术与设计)2008年第2期,第86页。

[19] 同[11],第41页。

[20] 余静贵:《蛇与巫: 楚美术中的戏蛇图像研究》,《文化遗产》2020年第1期,第88页。

[21] 同 [20]。

[22] 巫鸿、郑岩:《礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编》,北京:三联书店,2005年,第102页。

[23] 同[11],第38页。

[24] 同 [23]。

[25] 吴荣曾:《战国汉代的“操蛇神怪”及有关神话迷信的变异》,《文物》1989年第10期,第50页。

[26] 袁珂:《山海经校注》,上海:上海古籍出版社,1980年。

[27] 同 [11]。

[28] 袁行霈:《中国文学史第一卷》(第三版),北京:高等教育出版社,2013年,第22页。

[29] 孙文辉:《古乐〈葛天氏之乐〉的文化阐释》,《文艺研究》1997年第3期,第77-82页。

[30] 许慎:《说文解字》,北京:中华书局,2013年,第79页。

[31] 同[26],第16页。

[32] 同[26],第35页。

[33] 同[26],第397页。

[34] 胡大军:《伏羲密码——九千年中华文明源头新探》,上海:上海社会科学院出版社,2013年,第87页。

[35] 同 [34]。

[36] 张居中、赵嫚:《舞阳贾湖遗址骨制叉形器的制作、使用与传播初探》,《南方文物》2015年第4期,第139页。

[37] 同[20],第89页。

[38] 李炳海:《蛇:参与神灵形象整合的活性因子》,《文艺研究》2004年第1期,第81-87页。

[39] 黄晖:《论衡校释四》,北京:中华书局,1990年,第730页。

[40] 同[29],第78页。

[41] 同[38],第87页。

[42] 张玉玲:《楚巫“操蛇舞”考》,《北京舞蹈学院学报》2017年第4期,第33页。

[43] 同[11],第39页。