结构的形与势

——从奥托的自然建筑谈起

黄明健

中国美术学院建筑艺术学院

1 回归一种实在性的结构(Realist Structure)

德国建筑师弗雷·奥托(Frei Otto)在20世纪50年代起开始提倡“自然建筑”的理念,即建筑创作追求一种与自然和睦相处的关系。奥托在美国学习时受到密斯的“少即是多”观念的影响,但他采用了另一种“少”的演绎方式,即“让建筑更加接近自然,用更少的消耗创造更多的东西,从草图阶段开始就一直坚持从批判的角度来进行深入的思考。[1]”他视建筑的轻型化为“解放人类”,所以反对笨重的、具有“纪念碑性质的”建筑。相反,奥托提倡自然建筑,寻找一种遵循自然界规律的找形方式,从更高的层面来讲,是寻找人与自然和平相处的方式。奥托的找形,更像在寻找自然的形式生成势态,正如他所说,他不对单个的建筑形式感兴趣,而是更在乎自然的规律。尊重自然,建造与自然融合的建筑,采用最少的材料,关注材料本身的特性,而且根据自然规律来生成最大的空间,自主构形……奥托把建筑设计提升到了道德的高度。因此,在奥托的设计中,建筑不再是一种图像式的消费,而是与结构、空间、材料、人文道德相融合的整合系统,设计采取的是一种与真实世界合作的态度。

与奥托的自然结构观念相反的是柯布西耶的多米诺体系,后者是现代主义建筑的一种抽象结构原型。多米诺体系是一种反映了当时新技术的结构范式,然而它不仅是一种力学上的结构,也提供了一个建筑生成的原型框架。对此埃森曼解读为:“构件尺寸和位置都表达出清晰的意图,柱子、楼板、楼梯的布置创造了建筑的自我指涉的符号…多米诺体系是一个关于建筑最基本状态的符号系统,反映了现代主义建筑的基本状态。[2]”因此,多米诺体系像是一种建筑的图解,也就是在埃森曼眼里,多米诺体系是一种生成性的原型,透过结构元素布置组合的“参数”,指向建筑的潜在可能性。然而埃森曼“自我指涉”的系统限于一种自我的关联性,也就是康德把人与人之外的事物分离后所导致的形式成为一个独立于人的存在。康德的先验形式和黑格尔的绝对理念都把世界套上了一个笛卡尔式的外部的、无限的静态网格。这种观念将理念和客观实体区分开来,放在理性的网格里进行剖析。埃森曼的建筑虽然在形式上脱离了笛卡尔式的网格,但是其理念却陷入一个自我架设的客观世界当中,与真实的世界相脱离。

1 曼海姆多功能厅(奥托,1975)

在跨入21世纪之时,西方涌现出了几股探究物之真实性的实在论思潮:以甘丹·梅亚苏(Quentin Meillassoux)为代表人物的思辨实在论(Speculative Realism)认为世界不依赖人的思想而存在,而且主客体不再是一种断裂的关系;而由美国哲学家曼努埃尔·德兰达(Manuel DeLanda)发起的新唯物主义观点强调了物质化的形式生成过程。实在论将传统思想的主要关注对象从主体转向了客体,注重客体物质性的变化过程与表达,并研究影响客体生成的历史、经济、文化等因素。在这股思潮的推动下,建筑的形式从传统的自上而下的定义转变为了自下而上的生成,融合了主体的创造力和主体之外的客体的无限可能性。这个趋势与今天的数字化设计思维相互加强,导致了新一轮的建筑设计革命,使得建筑跳脱出人的限制而被重新认识。

“生成”的观念是由法国哲学家吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)提出的,即把事物从一种存在(Being)转向了生成(Becoming)。“生成”的观念把建筑形式视为一个演变过程,是一种生长性的观念。依德勒兹看来,建筑不仅是关乎外延性(Extensive)的表现(即关于事物“直白”的数量性表述,如长度、大小、重量等),更重要的是在于其强度性(Intensive)的差异变化(即关于事物特性的质量性表达,如密度、温度、湿度等),以及由此触发的形式生成。在建筑设计时,我们不但要考虑到建筑的外形,而且要考虑到其动态生成的势态。中国传统美学中并没有西方的“形式”术语,但却持有一种生生不息的“形”,而且它与“势”有着紧密的关系,在中国的传统书法、绘画、风水理论里都可以发现大量关于它们的描述。“势”是形式或布局中自然流动的状态,法国汉学家弗朗索瓦·于连(Francois Jullien)称其为“现实的内在力量”[3]。“形势”是来源于《孙子兵法》的术语,在其中:形,是事物的外在表现,是静态的;势,是事物的内在演变趋势,是动态的。形与势形成一种动态的相互生成关系。

从形势的观念来重新审视建筑设计,建筑从一种固有的形的存在转向了一种生发的形与势的动态交换过程。今天,建筑的“形式”逐渐转向了建筑的“形势”,也就是西方的伯格森(Henri Bergson)—德勒兹—德兰达(Manuel De Landa)这一递相传承的生成概念对当代建筑形式设计的影响,以及当代数字化转向的驱动下建筑成为一种物质形态的自然展现。这指向了一种实在性,也就是在现代主义的抽象性与物质世界的真实性产生的剧烈矛盾与冲撞下,建筑不再采取一种纪念碑式的态度与世界对立,而是建立起一个与真实世界的物质建造、道德伦理对话的机制。建筑的结构也因此不是与形式分离的等级性结构,也不再受困于埃森曼封闭的形式“深层结构”,而是将结构与形式作为一体化的涌现。我们似乎可以在奥托的自然建筑理念中找到一些痕迹,因此本文从奥托的自然建筑讲起,基于形与势的相互生成关系进行分析,分别从材料特质、建造过程、建构节点三个角度探讨源于结构自身的内部组织与物质特性的建筑形式涌现。

2 源于材料特质的整合系统(Integrated Material System)

奥托的曼海姆多功能厅(Mannheim Multihalle)是为1975年在曼海姆举行的园林博览会而设计的一个多功能展厅(图1)。该建筑充分展示了奥托的建筑特点:大跨度、极简曲面、轻型结构、节省材料。曼海姆多功能厅利用轻细的木条创造了一个令人惊讶的结构——整个结构尺寸为160m×115m,最高穹顶点在离地面20m处;它的最大跨度是60m,最长的是85m;外壳结构由两个部分组成;四层采用交错的加拿大铁杉板条,板条之间相隔50cm,每个格子板条宽度仅为5.5cm……直到今天,曼海姆多功能厅仍然是世界上最大的木网壳结构(Grid Shell)[4]。

2 局部材料单元的差异性影响整体形态

3 计算机辅助水刀割机对木板条横截面进行细微调整,可以产生差异化的弯曲效果

4 形式、结构、材料、表皮形成的互惠整体系统

在前计算机的年代,这种结构的形状可以通过模型的模拟、人工找形的方法而得出。“形状是在沃而本工作室(Atelier Warmbronn)通过吊模计算得出的,由克劳斯·林克维茨(Klaus Linkwitz)摄影测量评估并转换为数字模型。泰德·哈珀德(Ted Happold)在伦敦Ove Arup的工作室进行了复杂的计算。[4]”当时的Arup公司也并没有电脑的结构程序来协助运算,所以整个结构基本是通过实体模型的模拟,利用重力来找形,类似于高迪通过倒挂铁丝链寻找最佳的受力结构形态一样。看似复杂的平面造型其实是根据整个场地的流线和场馆的功能布局来定义形式,从而得到了现在我们所看到的找形模型的边界。曼海姆多功能厅复杂的曲面形体就是水平方向的边界定义(功能性的)和垂直方向的重力找形(材料性的)结合的结果。

曼海姆多功能厅的木网壳结构充分利用了木材的特性:木材是异向性材料,即材料的受力具有方向性:沿着木材纤维的方向具有抗压性,垂直的方向具有抗弯性。当我们对网壳结构中的木条进行弯曲时,施加的力赋予了木条弯曲的形态,而弯曲的幅度显示了力的强度。单根木条形成单维度的弯曲,网壳结构则可以形成更加复杂的双曲面。

5) CRC场放弃复杂的循环校验码,因CAN总线上仅分油机板卡控制单元一个节点而使用经“变异”了的CRC场即亦或校验。

伯托德·伯克哈特(Berthold Burkhardt)详细地描述了网壳结构的性质。网格壳是一个双曲面,由在两个方向上用螺栓以均匀间距连接在一起的木板条的格子组成,并通过其形状获得刚度。平坦放置时,网格是一个具有自由度的机制。如果它是由带有无摩擦接头的刚性构件形成的,一条板条平行于另一条板条的运动将引起整个框架的同步运动,从而导致所有正方形变为相似的平行四边形。这种运动导致通过节点的对角线长度发生变化,正是这种性质允许网格形成壳体的双弯曲形状。当网格是弯曲成壳的形状时,仅通过其与边界的连接来固定。缆索的形状通过板条的弯曲作用而改变,并且在没有施加载荷的情况下,应变能将被最小化。在这种情况下,网格壳体通过板条的弯曲抵抗点载荷。这些运动表明壳体的整体形状容易被改变,为了抵抗这些运动,必须引入对角刚度[5]。

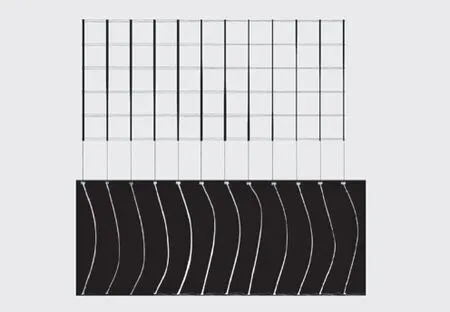

如同伯托德对木网壳结构的描述,在铁丝链找形与搭建的过程中,我们可以观察到,原先方正的网格会因形变而转化为平行四边形,而且由于曲面的多样性,每一个网格单元都会变得不一样。同时对角线的距离也会发生改变,而且也会有一些局部的差异(图2)。由此可见,木网壳结构的整体找形会形成局部木板条格子的变化。基于这个认知,我们可以尝试反过来思考,通过控制局部的木板条格子,是否会影响到整体的结构形态?在这个假设之下我们构思了材料单元,把两块三角形的木片面对面连接在木板条格子上,中间穿一根螺丝用于控制木片之间的距离。当我们把螺丝钻进去时,木片相互张开,从而改变格子的对角线距离,形成格子的平行四边形变化。同时通过控制螺丝的旋转状态,我们可以控制格子的形变,而且这种形变是通过材料本身的张力促成的。通过这种材料单元的机制,我们开展局部单元控制整体系统的尝试。在一系列测试中,我们发现这种机制是可行的。奥托通过重力的找形,虽然在材料性能上是一种自下而上的方式,但却是整体性的、单一的控制。如果通过材料单元的局部控制,利用当代数字技术的数据管理与找形,可以形成更加丰富、具有差异化的空间,以适应当代社会对空间的多样化要求。除了通过材料单元对木网壳结构的格子局部形态进行控制之外,我们尝试的另一个操作是对木条的剖面进行研究。达西·汤普森(D'Arcy Wentworth Thompson)曾提到“形是力的图解”。木条的弯曲度代表其内部的受力,而这与它的物质性相关。木材具有较强的弯曲特性,因不同的木材而异,在此笔者不进行展开,而关注于其弯曲状态,更具体的是木条的横截面大小对弯曲度的影响。通过改变木条横截面的大小,可以看到木条弯曲形态发生了有趣的形变(图3)。利用当代数字建造技术,我们可以制作不同的、变化的木条横截面,从而控制局部的弯曲度,若是运用在曲面上,我们还可以创造复杂的曲面。这个建构实验从奥托的木网壳结构出发,通过对材料单元与木条的局部控制,我们设计与建造了一个材料空间原型。我们发现结构的形态与材料的特性有密切的关系,如弯曲的网壳形态展示了材料单元和木板条格的内在力的势态,而它们的弯曲特性决定了整体结构的形状。因此,材料的势与结构的形是一体的,形式的产生与其物质化是一体的过程。也就是说,结构不是一种孤立的元素,而是与形式、材料、表皮一同形成了一个互惠的整体系统(图4)。

3 建造过程的涌现(Emergence in the Construction Process)

5 曼海姆多功能厅建造过程

6 天地云间场馆

7 差异性的构件

上文提到的曼海姆多功能厅是通过自然重力寻找结构形态,而笔者认为这个结构的关键特点是其建造过程(图5)。在缺乏电脑运算与今天的建造管理技术的条件下,曼海姆多功能厅通过对木条弯曲性能的理解,在建造的过程中再次寻找与确定结构的最终形态,也就是说,建造的过程同时也是设计的过程,是对形式的再创作和对找形模拟的再模拟。在建造过程中,原先方正的网格会转化为平行四边形的形变,当我们确定了网壳结构的边缘之后,结构中的“形”与“势”的关系进一步得到确定,在叉车支撑松开时,木条的节点也随着网格的形变而自然调整,在力平衡状态时再进行锁定。所以,木条网格在建造时是具有灵活性的,在最佳平衡状态下,“形”与“势”的关系被固定了下来,形成网壳结构;另一方面,在建造过程中,木条受力弯曲程度大的局部多加了一层网格,成为双层网格结构。这些变化与应对策略都是在建造过程中即时进行的。但需要指出的是,这与平时我们批判的所谓“工地建筑师”不同,“工地建筑师”是一般戏称设计还没有完全考虑好,需要在工地临时比划的设计师。他们踌躇不定,信心不足,需要通过肉眼的“看”来做决定,思想没有办法走在行动前面。与“工地建筑师”相反的是“图纸建筑师”,他们踌躇满志,一锤定音,在图纸上指点江山,却在建造上交付于他人。此外还存在着第三种建筑师,他们带着一种“工匠精神”,谦虚谨慎,知行合一,与物质世界合作,顺势而为。第三种建筑师不采用自上而下的策略,而是让物质世界参与到设计与建造的过程中,如提姆·英戈尔德(Tim Ingold)提倡“力与材料的融合,而不是简单的从图像到物体的换位[6]”。奥托应该是属于第三种建筑师之列。曼海姆多功能厅在设计与建造的过程中充分考虑到物质世界中材料的特性与势能,形成空间、材料、结构的统一,将理念与物质生产作为统一的过程,主体与客体融合为一个共同的创作主体。

笔者于2016年为中国美术学院建筑艺术学院设计的毕业季天地云间(下文简称云间)开幕式场馆,尝试了一种与物相合作的空间结构(图6)。云间是一个全竹结构,通过计算设计(Computational Design)并由工匠在地的手工制造完成。设计利用竹子弯曲强度的特性,并将弯曲形式作为美学元素,最终使用具有主应力模式的结构来反映竹结构的弯曲性能,从而塑造了一个松散而动态的空间。同时,每个竹结构元素都由安吉的传统工匠加热弯曲,最终实现了大跨度的竹结构。该项目一方面体现了数字设计与传统工艺的结合,另一方面也探索了作为传统材料的竹子的内涵[7]。

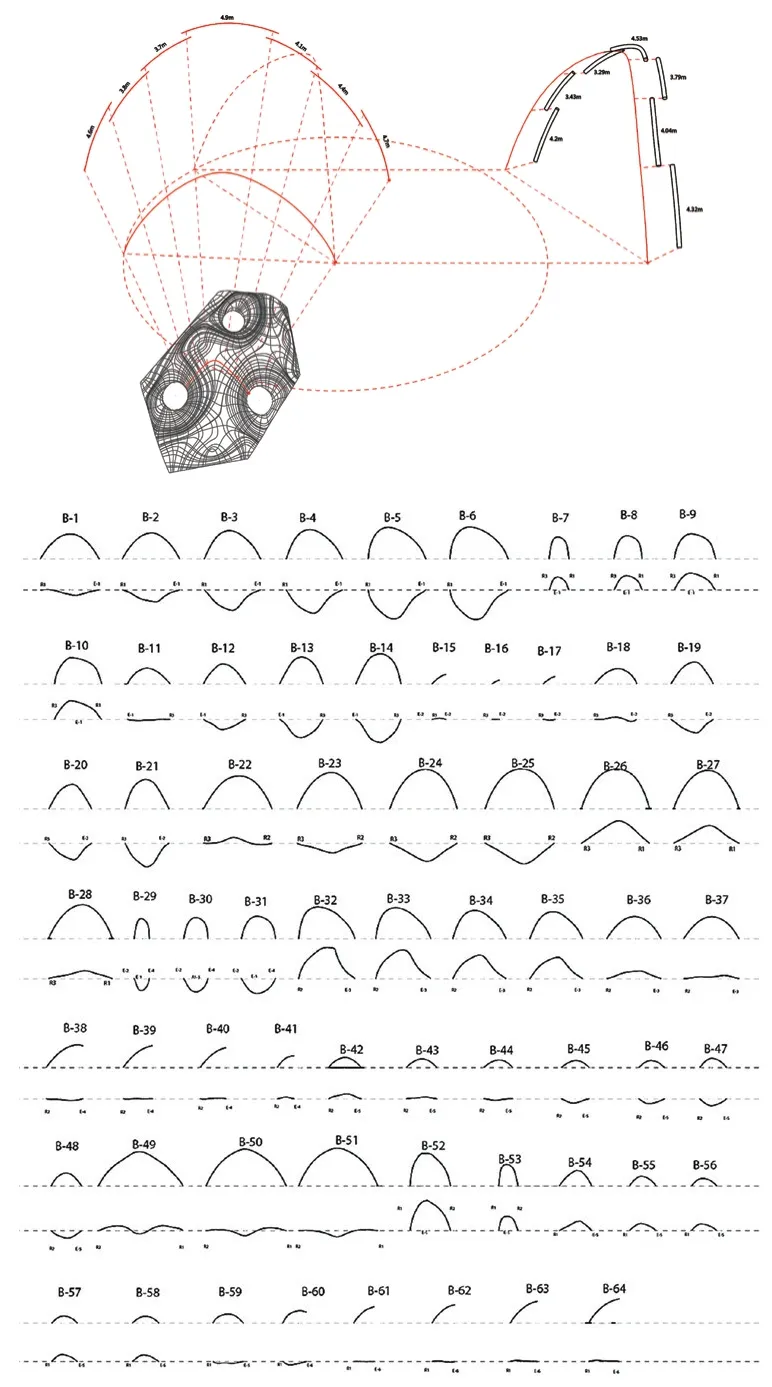

从找形的过程、壳结构的图案、结构分析以及制造过程中三维到二维的简化,计算设计在云间场馆中起到了重要作用。我们在重力载荷条件下进行了受力模拟分析,得到了Karamba中壳状结构的形式。壳状结构采用主应力作为结构模式,也就是说,形式上的三维线条与结构的主要受力分布是统一的。三维弯曲的竹子形状与壳状结构相结合,表现出一定的视觉美感和流动性,实现了结构合理性、材料效率和视觉美感的统一。由于实际的构造可能与数字计算模拟有些偏差,因此在最终构造之前我们构建了几个结构大样,以确保结构、节点和构造方法的合理性,同时将实体测试的参数,如竹拱跨度、高度、弧度等反馈到数字计算模型里,作为设计的参数。我们在这种数字与工匠的合并中,发现了与建筑理论家马里奥·卡波(Mario Carpo)有趣的共鸣,他指出“今天的计算工具的利用不像是工程师,而更像是工匠的工作方式。[8]”计算的数据提供了抽象的、数字性的、外延性的“形”,而工匠的创造性参与输入了物质性的、身体性的、强度性的“势”。

同时,在测试过程中,我们发现传统的竹子热弯技术很难进行三维弯曲的控制。一方面是精度的原因,另一方面是因为三维弯曲需要对同一个竹杆件进行多次加热,但是再次加热会使得原来热弯出来的形态归零。为了适应传统的热弯施工方法,我们将原始曲线拟合到允许一定偏差值的几个标准圆弧中(图7)。这样一来,我们就把复杂的、超尺度的多维度弯曲竹条分解为多条单维度、可操作尺寸的竹热弯构件。每根竹子的弯曲都是工匠的唯一性创造,从单纯的贩卖劳动力转化为体力与创造力的结合。竹构件经过热弯后被拼装成一整根丝带式的结构,在场地中被编织为一个稳定的整体。这个过程不是简单地对模块进行整体组装,而是竹子在建造过程中的最终找形。因为竹子并不是标准化的建筑材料,而且手工热弯达不到工业生产的精度,如同奥托的曼海姆多功能厅,建造过程中更多的是工匠的身体与材料的在场表演。计算模型预先模拟了结构的整体框架和重要节点位置,其他工作都是利用竹子材料本身和工匠的工艺去完成。工匠每弯曲一根竹子,因其内在的物质特性,它自然而然地形成优美的、计算模型所预测的拱。因此,在图面和电脑上做设计只是设计的一部分,而建造是最终的在地设计与找形过程。这就相当于设置好了起点和终点,让设计自然形成最终形态,将过程放开,还原竹子材料本身的自由。因此,通过连接工匠的身体性与竹子的物质性,得以重新连接主体与客体,不仅让原本手工性的材料得以和数字化的设计方式结合,并且使得材料能够顺应本身的特性而成形(图8)。

西方文艺复兴之后,以阿尔伯蒂(Alberti)为代表的建筑师注重设计的表现,通过透视图、正面投影图、剖面图等表达设计的想法。这种强调设计图纸表现的方式使得形式的创作与形式的物质化生成相脱离,其形式可以作为一种理念停留在图纸上或者在文字里。而建筑的形势观,笔者以为则需要通过建造过程来表达,即建筑形式的生成与再创作过程,是“形”的“势”的展现,同时也是建造过程中通过控制“势”而使“形”得以产生。

4 节点驱动的动态结构

曼海姆多功能厅的螺栓节点在找形过程中处于一种松动、开放的状态,因此当垂直相交的木条网格向双曲面壳体形状转变时,木条之间可以自由旋转而产生曲面的局部变形,并且在结构的形与势达到平衡后,螺栓节点锁紧从而把网壳的形态锁定下来。正是因为曼海姆多功能厅的螺栓节点允许了木条在找形过程中的变形而导致彼此相交角度的旋转,从而使得复杂的多曲面形态成为可能。因此,我们可以说节点具有一种生成的力量。基于这个观察展开思考,节点不仅是构件之间的连接点,同时也具有限定性与开放性。开放性是节点的繁复多样性(Intricacy)带来的设计机遇,限定性是节点具有的特定组织逻辑关系。与万向节犹如“万能”的连接不同,节点通过其限定性来建构某种特定的材料组织关系。也就是说,通过节点限定的繁复性,我们可以编辑结构与空间的秩序。利用这种机制,节点可以作为虚拟的计算设计(Computation Design)与现象世界的建构之间的媒介,通过节点的繁复性将一种组织逻辑关系植入到建筑的设计与生成过程中。

康拉德·瓦克斯曼(Konrad Wachsmann)是一名德国建筑师,他在20世纪60年代《建筑的转折点》(The Turning Point of Building)一书中提出了新的节点与模式理念,把节点从标准化的建构提升到关于物质世界组织关系的哲学层面思考。瓦克斯曼的模数系统几乎就是一种基于构件之间即时关系的动态协议,这种系统消解了传统的结构、部件与节点(连接部件)之间的层级关系[9]。也就是说,节点的特殊性融合在部件自身中,这个部件/节点的联合体通过自身持有的限定,创造了繁复多样的形式。如同瓦克斯曼所言:“(表面上的)简洁性只能由看似复杂的建造过程来实现。在这个过程中,简单、重复性的建造原则反而创造了与表面上的简化背道而驰的结果。”在瓦克斯曼的著名动态结构里我们可以观察到,四根部件相互旋转纠缠在一起成为立体的结构,螺旋体本身既是部件也是节点,形成一个动态的编织整体。

笔者的“伞亭”是基于非物质文化遗产油纸伞的一个跨界设计(图9)。它的结构源于伞结构,也就是三角形的斜撑结构,但是通过允许斜撑构件与柱子构件相交节点进行垂直方向的移动,将伞从一个封闭的物件转换为了一个开放的曲面,从而赋予了伞空间新的可能性(图10)。伞空间系统运用数学逻辑来控制柱—斜撑节点之间的关系,形成一个灵活可变的流动空间;同时曲面系统具有雨水引导收集功能,可用于灌溉下方的花坛,故名“采雨亭”。

8 基于材料特性的数字化主应力找形

9 京杭大运河采雨亭

10 京杭大运河采雨亭节点

11 插接榫卯节点的生长性

12 榫卯节点控制的结构生长性

13 榫卯节点控制的结构生长性

14 动态结构系统

“开放榫卯”是另一个关于动态形式与结构生成的课题,它以传统的榫卯结构研究与创新为载体,探索一种节点决定形式的设计方法。传统榫卯是一种自上而下的、依据传统方法论来定义的结构形式,因此节点只是结构功能性的解决方案,或是成为空间的装饰。而“开放榫卯”则试图探讨节点是否能够作为一种具有主动性的元素,来创造动态的结构生成。我们以传统的“插接榫卯”作为参考原型(图11),它常用在传统建筑的花窗节点上,通过交叉衔接的方式编织成丰富的造型。“插接榫卯”具有灵活性与可变性等特点,利用这种特性并进行改良,使它可以同时向二维和三维的方向生长。一方面,传统的“插接榫卯”是装饰性的二维图案,当我们增加了一个维度的时候,就赋予了它一定的结构性能;另一方面,三维的榫卯可以无限螺旋生长,并且变异为不同的形态(图12,13)。“开放榫卯”的多变性体现在两个层面:第一个层面是节点本身的形态,也就是两根杆件交接起来的方式,它是由“插接榫卯”向三维方向变异而成的;第二个层面是节点的组合变化,三个节点形成一个可变的组合关系。通过这两个层面的变化,可以出现难以预测甚至出乎意料的整体形态效果,产生持续新奇的变化与惊喜(图14)。当今的数字化设计与建造方式,为大量的定制化节点提供了可能。以节点的特性为控制参数,借助数字化模型来模拟榫卯系统的生长逻辑。每一根木杆件就像是一颗粒子,既是构件也是节点,通过对简单的重复动作进行细微调整,使构件叠加成为一个繁复的系统。同时因为榫卯的每一个节点都是独特的,通过机器人加工和大量定制化制造,我们能够精确地控制每一个节点的精度并提高效率。因此节点的多样性与复杂性不再是一个问题,而成为了设计的机遇。利用电脑的算法,我们可以编辑节点的变异规律,结构与形式的设计成为一种类似于生物生长性的涌现。也就是说,如果榫卯节点不再是一个后期的施工问题,而是可以通过节点来控制形式,通过节点的“交互、迭代、生成、变异”,使结构成为一个永不止息的演变势态,焕发出一种生发性的活力。

5 一种建筑的形势观

笔者通过几个研究案例来试图说明结构如何作为一种动态的生成,而不是一种结构形式的游戏,也不是建筑形式这件“外衣”的内部支撑。美国建筑理论家桑福德·克温特(Sanford Kwinter)指出,形式是一种由事物外部形式与内部物质组织的动态共振并形成的有序形态[10]。也就是说对于真正的、严肃的形式主义者,形式不是静态的物件,也不是孤立的造型操作,而是与物质运动、社会政治、经济生产等因素都有紧密的联系。对于严肃的形式主义者,结构是形式生成过程中的组织秩序,结构即是形与势的协调与对话。

奥托的自然建筑理念,展示了建筑是如何与自然的物质与社会的伦理产生对话。如今建筑界浮现出的对语言式哲学的相关主义(Correlationism)思想的质疑,对物质新的认知和因新技术的发展而引发的主客体关系的变化,使我们更加迫切地需要重新直面建筑的生成。本文最后在中国的“形势观”与西方的“绵延生成”思想上,试图提出建筑学的形势观转向,以形与势的辩证关系来重新审视建筑设计。形势观是从形式到形势的一种转变,形式超越柏拉图式的几何形体或者是埃森曼基于语言学的形式系统,是多种“复杂性与矛盾性”的共存,它不仅包括视觉和图绘上的形式与促使该形式出现的内在结构逻辑,同时内含其物质化的发展过程与手段,以及这个过程中产生的社会道德伦理。形势观要求我们不以一种单一的、静态的、割裂的观点来看建筑,而是采用全面的、动态的、非线性思维模式,把建筑看作形与势的动态关系,建筑同时具有外观上形的变化以及内在强度性的势的发展变化。从这个观点来看,结构就是形式生成过程中的组织秩序,是形与势之间的协调,是一种与真实世界的物质建造、道德伦理对话的机制。

图片来源

图1 来源于网络;图6 为Chai Ming Yang 拍摄;图9 为周轶凡拍摄;其余均为作者自绘或自摄。