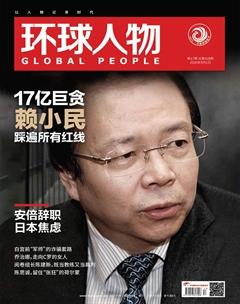

“餐桌革命”能养两亿人

2020年8月,北京市通州区的多家餐厅推出了小份菜、半份菜、一人餐、两人餐等多种就餐形式。

这是一场所有人正在参与或将要参与的“革命”。

近日,习近平总书记对制止餐飲浪费行为作出重要指示,指出餐饮浪费现象触目惊心、令人痛心。全国各地的餐饮、烹饪协会接连号召餐饮企业提供小份菜、半份菜,引导消费者打包等。全国人大及其常委会正开展制止餐饮浪费行为的立法工作,也就是说,如果法案通过,人们下馆子点菜将会受法律的约束。一时间,下馆子如何点菜成为全民热议的话题,也有人感到疑惑:吃饭不是私事吗?需要上升到立法层面吗?

带着这个问题,记者走访了餐厅,调查了百姓家庭的日常饮食,也采访了相关倡议人和专家,发现人们经常在无意中造成浪费,也因此厉行节约是一堂所有人都要学习的功课。

很多浪费没被当回事儿

记者通过发帖招募、餐厅蹲点等方式找到25个家庭,请他们记录在过去一周每天的用餐量。

这些家庭分布在北京、上海、郑州、重庆、厦门、贵阳等地,属中等收入家庭,均为三至四口人。在过去一周,有11个家庭每天中午吃剩的留到晚餐继续吃,一天下来基本不会有剩菜。另外14个家庭平均每天剩饭剩菜有一到三成。比如,一个四口之家一天煮2.4斤米饭,最后倒掉1.5两,约两碗的量;炒的菜加上油盐酱醋约6斤,最后倒掉1斤。

然而外出就餐时,这25个家庭的浪费率大大提高。有的一顿饭剩下3斤左右的食物,是点餐总量的1/5,少数家庭剩下1/3。也就是说,一次点餐的浪费率是在家做饭一天浪费率的两到三倍。

餐饮消费一般分为家庭做饭、外出就餐两种,当然现在又有了外卖就餐。国家粮食局的数据也佐证了记者的调查印象——中国人每年在餐桌上浪费的粮食价值高达2000亿元,被倒掉的食物相当于两亿多人一年的口粮。这些浪费中很大一部分是外食餐饮。另一份对外食的研究提供了直观数据。中国科学院地理科学与资源研究所和世界自然基金会在北京、上海、成都、拉萨的366家餐厅调研,发布《中国城市餐饮食物浪费报告》,指出外出就餐平均每人每餐浪费93克,约2两,浪费率为11.7%,大型聚会总体浪费率高达38%。在《环球人物》记者的随机抽样调查中,在家做饭平均每人每日浪费的粮食约0.65两。

为什么外出就餐更容易导致浪费?

李东(化名)57岁了,上世纪90年代赴加拿大留学,毕业后留在那里当医生,还成了家。父亲80岁了,母亲75岁,两人曾在教育系统工作,十分注重对孩子的教育。李东的两个弟弟长大后,外出打拼,一个当了公务员,一个当了老师,小妹留在老家工作。如今,四个兄弟姐妹都成家立业。每年圣诞节假期,李东就带妻子和3个儿子从加拿大回国看望家人。“我们四个扎稳了脚跟,多亏爸妈的培养,每年我回国,都会和弟弟妹妹订包间聚会,庆祝团圆,也给爸妈祝寿。”去年圣诞节,李东兄弟姐妹四个小家庭再加上两个老人,三代同堂,共18人,一起到餐馆吃饭。李东订了个直径约40厘米的水果大蛋糕,但那天水果吃完了,蛋糕却剩下一大半,最后由餐厅清理倒掉。“老人家不太吃甜食,但这种场合就感觉还是得有个蛋糕比较喜庆。”李东告诉记者。

罗强(化名)退休后经常钓鱼。上个月,有个朋友从外地来探望他,罗强邀请他和几个好友到城郊水库钓鱼吃农家乐,一行8个人。点菜时,他觉得鱼有家乡特色,想让朋友尝尝,多叫了一盘,加上其他菜点,最后共消费14个菜,剩菜就有三大盘。罗强说:“外出吃饭主要是请客,多点几个菜觉得有面子,朋友远道而来,也想表示对他的热情。”

无论是庆祝还是宴请,因为“讲面子,比场面”,外出就餐容易点多,导致浪费。也有专家表示,平时在家做饭节约的家庭,一到了外食消费领域,容易引发攀比。也因此,今年8月以来全国各地采取了一系列措施,打算从餐馆这一端减少浪费。

N-1还是N+1?

8月下旬,记者在北京一些餐厅走访发现,不少原本只卖大份菜的老字号餐馆,在近半个月推出了小份菜、半份菜,不少餐馆摆上了“适当点餐、杜绝浪费”的提示牌。这是为了响应最近北京市餐饮行业协会的倡议:餐厅应摆放和杜绝浪费相关的宣传标语或宣传画;提供半份、半价,小份、适价的服务形式等。不过,在一些地方采取的相关措施中,有的做法则引来了争议。

2020年8月16日,在上海龙腾大道的一家餐厅,顾客将聚会后餐桌上的剩菜打包。

2020年8月14日,在长沙一家餐厅,一名顾客正在体重秤上扫码称体重,然后根据店家推荐的“食物热量配比菜单”进行点餐。

武汉餐饮业协会推行N-1点餐模式,即10位进餐客人只能点9个人的菜,不够吃才能增加菜品,辽宁省则推行N-2点餐模式。湖南长沙一个餐馆实行称体重点餐,要求顾客在店门口称体重,再根据体重所需的食物热量点餐……很快,五花八门的点餐措施冲上热搜,有网友调侃“两个人进去像吃空气”“会算数的人都知道,一人吃饭等于没人吃饭,吃了个寂寞”。

这些措施引发热议的同时,有一个人仍然坚持N+1,而且坚持8年多了。徐志军50岁了,在《中国自然资源报》从事新闻宣传工作。8月24日下午,他从食堂打来饭菜,吃前给饭菜拍了张照,吃得只剩排骨骨头后又拍一张,发到微博:又一次“光盘”。其实,与厉行节约相关的活动在2012年就出现了,引发全民响应的是“光盘行动”。徐志军就是这场行动的发起人。

2012年4月19日,徐志军看了央视《新闻1+1》关于“奢侈的垃圾”的节目,非常感慨。他在江苏省常州市金坛县的一个农村家庭长大,初一就开始在县城住校。小时候家里穷,他每周一从家里带一大盒咸菜回学校,里面有几块肉,再带点米,在学校食堂蒸饭,这样能吃一周。当看到电视报道了厨余垃圾浪费惊人,徐志军想做点什么,便在当年4月22日的“世界地球日”,在自己的腾讯微博号“徐侠客”和新浪微博“公民徐侠客”上发“光盘”记录。一开始,有人留言质疑:“这是倒光了才拍的吧?”徐志军干脆把打饭、吃光的整个过程录成视频发上网。这个习惯保持至今。

2013年1月16日,时任浙江省委组织部长的蔡奇在微博上转发了徐志军的“光盘行动”倡议,随后各界人士转发,很快点击量破亿,转发量超过5万。4天后,习近平总书记针对“舌尖上的浪费”现象作出批示,坚决杜绝公款浪费现象,要求厉行节约,推动了“光盘行动”。那阵子,“光盘”成为风气,“今天你光盘了吗?”一度成为流行语。联合国环境规划署负责人来中国,找到徐志军,将当年的“世界地球日”主题定为“思前、食后、厉行节约”,推广中国的经验。向记者回忆时,徐志军颇为感慨:“‘光盘行动是借助党的领导才能形成这么大的效应。”之后,在联合国的宣传下,这场行动也走出国门,在一些国家得到推广。

点菜数量确实是人们经常遇到的问题。徐志军研究每次点餐数量,发现点菜数量比就餐人数多一个数比较科学。“在大多数地方,N+1点餐能吃七八分饱,不会撑,也能全吃光,不用打包。早期的打包盒是不可回收塑料,打包也是一种浪费。当然,点菜数量可能因菜量差异而有所不同,不必机械地限定只能点几道菜。理性‘光盘,不搞形式主义。”

“光盘行动”至今,仍有人外出就餐习惯点多,导致浪费。谈到传统的消费习惯,徐志军是这样理解的:“中国人点餐时觉得量多能显得有诚意,尊重客人,但‘光盘提倡从量到质的转变,点一道比较贵的好菜,再点几道简单菜式,这样既有诚意,也不浪费。”

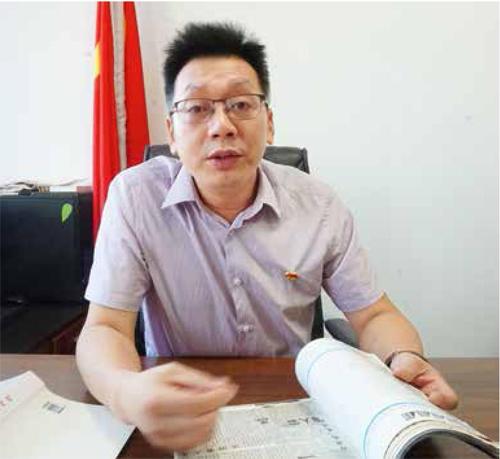

2020年8月24日,徐志军在办公室接受记者采访,展示他多年来收集的与自然资源相关的剪报。(本刊记者 陈霖/摄)

徐志军从单位食堂打了饭菜,吃饭前、吃光后分别拍照,在微博上晒“光盘行动”。他的这一习惯已保持了8年。(本刊记者 陈霖/摄)

几天前,他和4个刚认识的朋友在单位附近一家餐馆吃饭。那天,他给朋友们点了一道海参,其余是西红柿炒蛋等家常菜。“对吃饭的人来说,最重要的是丢掉‘多才是好的观念,养成节约意识。”

“吃饭是官员素养”

最近,有爱心机构做了“光盘行动”微信小程序,人们用微信扫一扫,识别碗里的菜有没有吃光,吃干净了才算打卡成功。截至今年8月24日,这个小程序有107万用户,共计474万次“光盘打卡”。徐志军和很多同事都在使用这个小程序打卡。

不少研究报告指出公务聚餐是食物浪费的重灾区。徐志军向记者回忆,以前一些公务人员公款吃喝,浪费粮食,滋生腐败。2012年12月,中央出台“八项规定”,严格制止公款吃喝、铺张浪费。实施5年后,中央纪委监察部做了统计,发现全国平均每天超过140人因违反“八项规定”被查处。

2016年,徐志军被派去拉萨进行援藏工作,担任西藏自治区国土资源厅副厅长,他将“光盘行动”与“老西藏精神”结合起来。

“‘老西藏精神就是吃苦耐劳,能在恶劣环境下生活工作。”他在自己宿舍外的小院子种菜,邀请援藏干部、西藏当地干部、单位食堂的厨师和藏民百姓到家里吃饭,自愿参加,不收费用,但要做到两件事:第一是“光盘”,第二是每人讲一个和西藏有关的故事。他用微博记录了147场“光盘行动”。这种聚餐既让援藏干部了解了当地民情,又能节约不浪费,一举多得。徐志军告诉记者:“‘八项规定后,很多公务人员不知道怎么吃饭了,其实只要不用公款、不用公车、不占用工作时间,理性点餐,自觉‘光盘就行!”

徐志军指了指墙上挂着的党员纪律说,“光盘行动”也是公务人员的基本政治素养。徐志军一直提倡取消餐饮报销。“一旦有餐饮报销,一些公务人员或公司人员可能觉得反正不花自己的钱,就容易点多了菜而浪费,不如直接给适当的餐补。当餐饮回归自费,就有节约的自觉性,点餐也能回归勤俭之风。

上世纪八九十年代,徐志军在首都经贸大学读经济学,后来又到中国人民大学读新闻学,养成了剪报的习惯,把重要的经济、民生新闻剪下来贴到本子里,几十年下来,收藏了好几本。采访时,他从抽屉里拿出几天前刚剪下的报纸给记者看,那是一份8月19日的人民日报,报道了来自联合国粮农组织的数据:全球每年被浪费的粮食有13亿吨,而全世界有约1/9的人因无法获得足够的粮食正在挨饿。

有件事让他印象深刻。今年7月13日,联合国发表报告,去年全球长期饥饿人数约6.9亿人,占全球总人口的8.9%。联合国警告称,因新冠肺炎疫情引发经济衰退,今年的全球饥饿人数可能增加1.3亿。

最近政府提倡厉行节约也引发了网民的担忧和讨论:是不是因为我们国家缺粮了?

“中国没有粮食危机”

针对“中国有没有粮食危机”这个问题,记者联系了北京大学现代农学院教授、中国农业政策研究中心主任黄季焜。上世纪80年代,黄季焜到菲律宾大学读农业经济的博士,博士论文就研究了亚洲谷物的需求变化趋势,后来在国际水稻研究所做博士后,曾在世界银行、联合国粮农组织等国际组织做项目咨询和顾问工作,还成为发展中国家科学院(TWAS)院士。这些经历让他对全球谷物供需的变动十分敏锐。

要理解是否缺粮,首先要知道粮食到底指什么。

黄季焜告诉记者,在中国,粮食分为口粮和饲料粮。前者主要指小麦和稻谷,后者主要指玉米和大豆。其中,大米和小麦国内自给率平均在98%以上,因此人们不必担忧缺乏口粮安全问题,现在玉米也基本自给。相较之下,大豆的自给率只有15%左右,主要依赖进口。大豆有1/5会制成豆油,而4/5被加工成动物蛋白饲料。也就是说,中国人吃到的肉食大多靠进口的大豆蛋白饲料,而近年来这些大豆主要来自巴西、美国、阿根廷等美洲国家。黄季焜说:“有些人担心中美贸摩擦会影响大豆进口,其实,美国等国是大豆卖家,卖家还是希望把产品卖出去,不会阻断大豆贸易。而且,大豆之所以是饲料粮,因为它富含蛋白,中国除了种植大豆,還将在南方发展草牧业,这些饲草也能提供蛋白,促进牛羊业发展,可部分替代对大豆需求。所以,中国没有粮食危机。”

早年“光盘行动”是面向消费者,鼓励吃光不浪费,最近的措施转向餐饮业,让餐厅主动采取措施减少浪费,还提到更高层次,将纳入法律。黄季焜说:“厉行节约是与国家发展战略紧密相关的,比如绿色与可持续发展,生态环保等。”

8月中旬的一天,黄季焜和妻子到自己家附近的餐馆吃饭。他以前常点疙瘩汤,每份都是一大盆,是四五人的分量。黄季焜问服务人员:“能不能只要半份,我给你一半多点的钱?”最后夫妻俩喝上了半份的疙瘩汤,一滴不剩。“每个人都节约用粮,社会对食物的需求量就少了,既减少粮食供给压力,也保护了环境。”