以“诗”为形 以“象”为画

郭玉洁

一、学习目标

《普通高中语文课程标准(2017年版)》指出:“‘文学阅读与写作任务群旨在引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力。”新课标亦明确提出:“教师遵循语文教学规律,变革教学方式,在丰富多样的语文实践活动中培养学生的语文素养。”而高中语文统编教材必修(上)第一单元是“学习任务群5——文学阅读与写作”的起始学习单元,以人文主题“青春激扬”组合了五首诗歌、两篇小说。单元学习任务的写作要求是“学写诗歌”。

那么,怎样在有限的课时内取得较好的教学效果?怎样落实上述新课标所指出的要求?如何实现新课标十二大课程目标中“语言的梳理与整合”“发展逻辑思维”“增进对祖国语言文字的美感体验”“鉴赏文学作品(感受和体验文学作品的语言、想象和情感之美)”“美的表达与创造(运用祖国语言文字表达自己的审美体验)”等学习目标及核心素养培养目标?

张彬福教授认为:“基础教育阶段的阅读和写作是相辅相成、互相促进的。书面语写作需要阅读所得到的知识、见识和思考来充实,也需要以阅读所学的文章作法为范例,于是写作也可以引发阅读选择和阅读积累的需求。”高中语文统编教材第一单元的导语则为:“从‘青春的价值角度思考作品的意蕴,并结合自己的体验,敞开心扉,追寻理想,拥抱未来。要理解诗歌运用意象抒发感情的手法,把握小说叙事和抒情的特点,体会诗歌和小说的独特魅力;学习从语言、形象、情感等不同角度欣赏作品,获得审美体验;尝试写作情感。”

因此,笔者将从学生主要的疑难问题出发,以“理解有关‘青春的意象”为整个单元教学设计的抓手,来设计本单元的学习目标,并将本单元的任务设计为“由基础的诵读诗歌、阅读文本到化诗为诗、化文为诗”的“再创作”任务群,提升从读到写、由读促写的能力,从中又贯穿与四大语文核心素养紧密相关的四种阅读能力和写作能力。

1.了解性诵读能力

能“梳理、概括、归纳”第一单元五首诗歌和两篇现代文的主要有关“青春”的意象,同时能了解其相关知识,并能在了解的基础上有感情地诵读五首诗歌和两篇小说。

2.理解性析读能力

能对第一单元五首诗歌和两篇小说中与“青春”有关的意象进行分析、鉴赏,并再一步诵读,掌握诵读技巧。

3.审美性赏读能力

运用自己的诵读经验对与“青春”有关的意象及诗歌语言进行审美式品读,感知“青春”的生命之美,体验“青春”的文化内涵之美,欣赏“青春”的百态之美,培养自己的审美阅读情怀。

4.评鉴性思读能力和再创作诗歌写作能力

能借助这些意象对文本和诗歌作出自己的评判,并且能自己再创设意象来写作诗歌,通过再写诗的形式对本单元的文本进行深化和再创造。

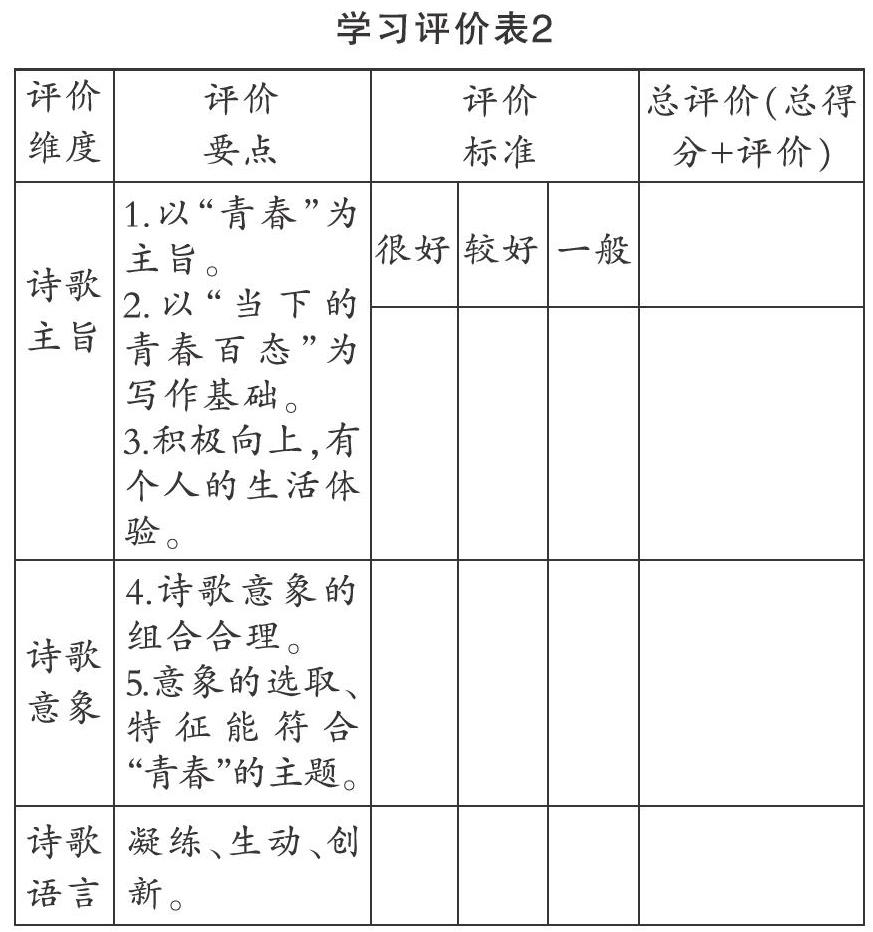

二、学习评价(总分为90分)

1.诵读评价(60分)

2.诗歌写作评价(30分)

三、学情分析

学生来源:浙江金华市外国语学校 创新班学生

学生水平:理解能力较强,文学素养较高

1.学生初学感触

(1)初读这五篇诗歌后感觉理解“青春的情怀”十分困难,内心没什么触动;(2)感觉自己所处的时代和诗歌、文本写作的时代有很大的距离,因此要形成“青春”的共鸣十分困难;(3)感觉那个时代的青春特别激情、昂扬,但不太能理解这种昂扬、激情。

2.学生疑难问题汇总

(1)《沁园春·长沙》的学习提示中提到,毛泽东填写这首词,抒发昂扬向上的青春激情,表达雄视天下的凌云壮志,那为何开头却说“独立寒秋”,颇有一种孤独寂寞的萧瑟之感,那么,这是不是可以理解为这首词是毛泽东在无人理解时写成的一首狂妄之词?

(2)闻一多的《红烛》的意象到底是在写谁?从现代角度来看,“红烛”因为有奉献精神,所以一般被人们拿来比喻老师,那么这和“激扬的青春”有什么关系?

(3)第一单元五首诗歌中所选写的景物都有自己的个性特色,它们是不是分别代表青春时代的不同特色?

(4)《百合花》的“新媳妇”的作用是什么?她作为一个已婚妇女能代表“青春”吗?

(5)《哦,香雪》的题目中为什么会有一个“哦”字?能不能去掉?

四、学习过程

[学习情境与任务]

金华市外国语学校语文组模仿《中国诗词大会》环节,也准备举办一期“金华市外国语学校诗词大会——青春洋溢”,学校沿用了《中国诗词大会》“康震老师图画线索题”的比赛环节,新创设了一个“读诗品文作画”的环节。请学生在阅读高中语文统编教材必修上第一单元的基础上,以小组合作的形式,根据第一单元“青春激扬”的主题,大家合力完成如下任务:

1.诗画“青春”

请学生将五首诗歌中自己觉得能象征“青春”的所有意象圈出,先谈谈对这些意象群的理解,再以小组为单位,从这些意象群中挑选意象进行再组合,小组合作,作一幅以“我心中的青春”为主题的简笔画,并说说设计理由。

2.诗意“青春”

学着《中国诗词大会》康震老师的做法,为创设的简笔画写一首“青春”之詩,要求:可以模仿第一单元五首诗歌中的任何一首,但要有自己的理解,同时要将简笔画中的意象串联起来表达主题。

3.诗文“青春”

寻找《百合花》和《哦,香雪》两篇小说中的象征“青春”的意象,根据自己对文本的理解,为这几个意象写一段有关茹志鹃笔下和铁凝笔下“青春”的鉴赏性评论。

4.主持“青春”

化身为《诗词大会》的主持人,为每个组先后呈现的画、诗、文创作两段串词。

[学习过程一:全民读诗 读其群象]

1.整体诵读《沁园春·长沙》《立在地球边上放号》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》《致云雀》

【学习活动】人的青年时代,是生命力最为旺盛的时代。这一时代,生命力勃发、创造欲望和创造力都呈现前所未有的状态。所以,这是一个充满希望的乐观的时代。不得不说,青春之美,是生命之美最集中的表现。

请学生大声、自由诵读第一单元的《沁园春·长沙》《立在地球边上放号》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》《致云雀》五首诗词,初步感受青春的魅力,感受青春的生命力。

【设计说明】诵读是学习诗歌的基础。通过诵读不仅可以提高学生的诗歌阅读能力,增强对诗歌的艺术鉴赏能力,更为重要的是,通过诵读,学生可以陶冶性情,提升对青春的认识,感受青春的魅力,开阔自己的胸怀。

2.整体析读五首诗歌中表达“激扬青春”的意象群,并进行小组评价

【学习活动】中国诗歌的魅力,正在于诗人所创造的千姿百态的美丽的意象。其中,最美的意象是青春意象,因为青春之美是生命之美最集中的表现。青春的确是古今诗人所歌吟的历久不衰的主题,但诗人歌吟青春,都有现实的背景,《沁园春·长沙》写于1925年,《立在地球边上放号》写于1919年,《红烛》写于1923年,《峨日朵雪峰之侧》写于1962年,《致云雀》写于1820年。诗人们在现实背景下,对青春有着不同的体验和不同的理解,因此对青春就有了多姿多彩的歌颂。

班级先分成五个小组,每个小组先将课前搜集的每首诗歌的写作背景汇总,然后小组的每位同学边读边圈点批注,将五首诗歌中能帮助更好地理解青春的意象群圈画出来,并分析说明:诗人通过这类意象群歌颂了什么样的青春,有什么特点。在此基础上,给每个小组分派每首篇目的诵读任务,派小组代表诵读,并进行小组评价打分。要求:有感情、有重点地诵读每首诗歌。

【设计说明】这个设计是整体性设计,引导学生对诗歌的意象群的群像特征进行一个整体性把握,从而能够整体性把握诗人的情感主旨基调。意象就是寓“意”之“象”,就是用来寄托主观情思的客观物象。因此,让学生去寻找意象群,可以帮助学生更好地理解青春的主旨,理解诗人选取这些客观物象背后的主观情思。通过寻找诗人对意象的选取角度的差异,学生更好地感受每篇诗歌青春激情的“同中有异,异中有同”。

[学习过程二:组象为画?摇诗画青春]

1.深读五首诗歌的意象细节描写

【学习活动】袁行霈先生认为“中国诗歌艺术的奥妙,从意象上可以寻到不少,其一就是词语的精练与意象的密集……”。这种灵活性表现在诗歌创作的词语上、句子中。

在上节课的基础上,学生再次深读五首诗歌,每个同学都深入诗句,将上节课圈画出的意象的细节特征进行品读,要求:圈出诗人描写该意象的词、句,进行深入性品读(品读词、句的语言魅力,品读该句的手法特色),以小组为单位进行鉴赏性品读分析。

【设计说明】意象的象征意义有时候是很难理解的,这个时候需要让学生深入品读诗人描写意象特征的语言,反复对比、鉴赏,再结合该意象作为诗歌语言的本原特征,就能慢慢理解意象的内涵,理解诗歌的主旨。

2.品读五首诗歌意象细节描写,并组象为画

【学习活动】宋朝文人晁以道有诗云:“画写物外形,要物形不改,诗传画外意,贵有画中态。”这也是论诗画的离合异同。画外意,待诗来传,才能圆满,诗里具有画所写的形态,才能形象化、具体化,不至于太抽象。

品读之后,教师依旧将全班分成五个小组,然后以小组为单位,让学生合作、按小组需求挑选五首诗歌中的青春意象,然后再对五首诗歌的所有意象群进行重新组合,描画出一幅以“我心中的

青春”为主题、极富小组个性特征的图。

【设计说明】这一活动的设计一方面是为了激发学生学诗的兴趣,展示班级中部分同学的艺术才华;另一方面借助小组自己设计的画,让学生能通过画的形式更好地理解诗歌中意象的具体形态,并且能结合自己的青春体验,对“青春”的主题有更深入的理解和升华。

[学习过程三:为画写诗 诗意青春]

1.由读到画,由画品诗

【学习活动】当今阿拉伯世界最重要的诗人阿多尼斯说:“诗歌虽短,但它具备了美的各种元素:语言、文字、音律……每一首伟大的诗篇都创造了词语和事物新的联系。如果说语言是一束花,有花瓣、叶子、根茎,诗歌就是花散发的芳香。”画面形象可以揭示、充实诗的内蕴,有助于启发对诗意的领悟,逗引人的遐想。那么,反过来,如果学生有了对画面形象的充分揣摩,再让学生在已经对诗篇背景、出处、作意、作法基本了解的基础上进行再创作,笔者认为是对学生鉴赏能力的提高性培养。

请每个小组准备好自己上节课创作的简笔画,结合上节课品读五首诗歌的修辞手法、语言、结构等知识,根据平时学生读诗的体会和对诗歌的理解,各小组同学一起共同讨论诗歌写作的方法。

2.由读到画,由画促写——仿写诗歌

【学习活动】在上节课的基础上,每个同学都可以自行选择五首诗歌中的一首诗歌进行模仿、再创作,最后将组内认为立意最佳、语言生动,且最能和小组的简笔画相配合的一首选出来,将其配写到画面中的空白处,最后小组之间进行评价。仿写要求:模仿该诗歌的修辞、结构、语言特色。

【设计说明】写诗是触景生情,有感而发,是“景”的展示,“情”的抒发。对诗歌的仿写,不能仅仅满足于带领学生体会诗歌的美丽,而要唤起学生沉睡着的美丽的心,同时可以让学生展开联想和想象创造悠远意境,从而拓展他们的想象能力。

[学习过程四:为文品象 诗文青春]

1.由诗到文,通读小说《百合花》,抓小说的主要象征意象

【学习活动】英国作家刘易斯说:“同诗人一样,小说家也运用意象来達到不同程度上的效果,比方说,编一个生动的故事,加快故事的情节,象征地表达主题,或揭示一种心理状态。”意象作为一种文化象征体,它是作品中人物及其关系的聚焦点;作为情感载体,它牵动着作品中主体的苦乐悲欢;作为一处灵魂寄放所,它往往成为主人公的命运符号。作为环境、人物和情节的构成成分而存在的小说意象,其首要功能是基础性叙事,而小说意象“意”与“象”之间的相似性、互喻性,小说意象的象征意蕴又进一步深化了叙事内涵。其次,小说意象在美感上的主要功能是增强抒情性,调控叙事节奏。

(1)请每个同学自由品读后两篇现代文《百合花》和《哦,香雪》,在品读的过程中,圈画出这篇现代文中有象征意义的主要意象,然后说说该意象的象征意义。

(2)每个小组针对下面这两个问题进行讨论,并在讨论的基础上写一段鉴赏性分析文字。

①小说为什么要用这个意象?作者运用该意象对故事的发展起到了什么作用?

②小说用这个意象抒发了什么情感?和本单元“青春的激扬”的主题有什么关系?

【设计说明】这一活动的设计是让学生通过寻找意象这一方法,从诗歌到现代文学作品,都能迅速并且精准地找到作品在主要意象中凝结的意义。这意义一方面能帮助学生去摸索小说的叙事结构,另一方面也能让学生了解意象的抒情性功能不仅仅是存在于诗歌当中,也可以存在于小说等其他文学作品当中。

2.由诗到文,延读《哦,香雪》和《百合花》——延伸品读文中其他意象

【学习活动】在上节课的基础上,全班各个小组再次品鉴这两篇文章除“百合花”和“铅笔画”之外的其他意象,并且来说说其他意象存在的作用。

【设计说明】这一活动的设计是让学生通过寻找次要意象,感知小说中次要意象对主要意象的作用,对主题的衬托作用。

[学习过程五:撰写串词 主持青春]

1.用串词串起画、诗、文,主持青春风采

【学习活动】串词,又叫串连词、串联词、主持词。串词是在晚会、联欢会等大型联欢活动中,主持人把前后节目,把整台节目恰到好处地联系在一起的关键性语句。串词需要在两个环节中间穿线搭桥,上串下联,既要照应先前,画龙点睛,又要引导其后,渲染蓄势,把活动的两个环节连接成一个有机的整体,恰到好处地调动活动的气氛。因此,为了能将整个大单元前后串联起来,也为了让学生学习单元主题的整体性、统一性,本课有意将前几节的内容通过串联的形式勾连起来,照应“金华外国语学校诗词大会”的活动主题,同时也是让学生将学习的内容学以致用,综合展现学生的核心素养。

设计活动如下:请每个小组选4个成员,分别担任该诗词大会的分场主持人。1号主持人设计写作开场白,2号主持人设计写作欢迎词,3號主持人设计写作解说词,4号主持人设计写作颁奖词。

注:(1)开场白——主题与节目的串联;(2)欢迎词——主题与意象的串联;(3)解说词——诗、画、文之间的串联;(4)颁奖词——意象与获奖的串联。

【设计说明】让学生设计串词,是让学生从读诗读文到写诗写文再到诗文的应用。因为串词的特点是:(1)抒情重于叙述;(2)多排比、拟人、比喻句;(3)多重复;(4)注重音节。串词要求语言优美,它必须追求朗朗上口、铿锵有力,讲究抑扬顿挫,这种有章节美的串词语言能让学生再一次体会本单元的诗歌语言美,通过撰写串词也能提升学生诗歌的写作能力。

[作者通联:浙江金华市外国语学校]