新媒体舆论作用机制与改进办法研究

黄娜 刘青 马晴晴 郭金灵

摘要:新媒体舆论影响着社会情绪及相关社会事件关注度的变化。新媒体如何对舆情事件进行跟踪报道并引起社会关注而不致使社会情绪恶化,完成舆情事件的安全“引爆”,正确引导新媒体舆论;媒体方如何构建更加健康的舆论环境,引导公众在更安全的范围内表达态度是当前新媒体舆论工作需要关注的重点。本文以“江歌庭审案”的媒体报道和网络关注度数据为例,研究新媒体舆论中媒体对舆论事件的作用机制,有利于进一步完善政策機制,营造更好的舆论环境。

关键词:新媒体舆论;舆情;微博;媒体引导

中图分类号:G206 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2020)16-0019-03

基金项目:本论文为国家社科基金项目“基于知识挖掘和推荐系统的图书馆智慧服务模式研究”成果,项目编号:16BTQ007;天津市天津理工大学校级大学生创新创业训练计划资助项目“多元参与视域下网络舆情中新媒体舆论作用机制与改进办法研究”成果,项目编号:201910060120

一、引言

在新的舆论环境中,网络这一主体承载方促进了新型媒体形式的诞生与发展,信息技术的不断优化则支撑了新媒体形式诞生及新媒体平台运行。同时网络受众扩大与主体化现象也日益趋显,据中国互联网络信息中心统计,截至2020年3月网络新闻用户规模已达7.31亿人次,使用率达80.9%,在网民群体中20~29岁网民群体占比最高,达21.5%[1]。在新型媒体与公众的相互作用下,通过新的媒体形式,媒体能为公众提供更多、更及时的信息,公众作为信息接收者受其影响而改变某些观点认知,再作为新的信息传播源对媒体信息进行再传播。当这种影响达到一定程度,量变引起质变就会导致从众行为的出现[2],可能造成难以想象的后果。公众在舆论形成、传播和引导中的地位日显重要,舆论传播呈碎片化趋势,社会舆论呈多元复杂的状态,众声喧哗成为社会舆论的常见现象[3]。在信息的爆炸式传播下,传统“媒介—受众”关系研究不断向“新媒体—用户”关系研究转变[4]。这种转变下,新媒体舆论在网络舆情场中逐渐占据主导地位,并成为社会舆论的主要组成部分。同时,新媒体舆论对社会事件的推动作用以及公众监督作用的增强,会带来舆情事件相关人物信息被过分披露的问题。除此之外,公众立法参与度偏低,相关立法公认度不高导致公众在新媒体平台上法律意识不强等问题的出现[5]。本文通过对公众接收社会信息来源、典型新媒体舆论事件发展情况以及新媒体传播数据进行调查,研究新媒体舆论的作用机制、引导机制,为构造更好的舆论环境提出政策性建议。

二、新媒体舆论平台影响力及典型案例

经过大量调研与数据统计发现,在众多的新媒体平台中,微信和微博是公众主要的信息来源方,分别占比87.1%、72.58%、59.68%。微信的新闻信息推送以门户网站为主且存在用户主观屏蔽现象,而微博则是新媒体舆论中较为自由、多元化程度高的舆论体[6]。因此本文在研究中主要选取微博为研究的数据来源,并以“江歌庭审案”的媒体报道和网友关注数据为例来探索新媒体舆论对事件的作用机制。在此之前开展了公众对于舆论事件传播信息可信度以及媒体公信度的问卷调查,通过发放并回收问卷得出调查结果,对于新媒体平台上出现的舆论事件,有87.1%的受访者认为其可信度一般,媒体公信度调查中官方发声及主流媒体的公信度最高,可见对于通过网络报道的相关事件,公众需要被认可的主流媒体报道来确认事件的真实性。

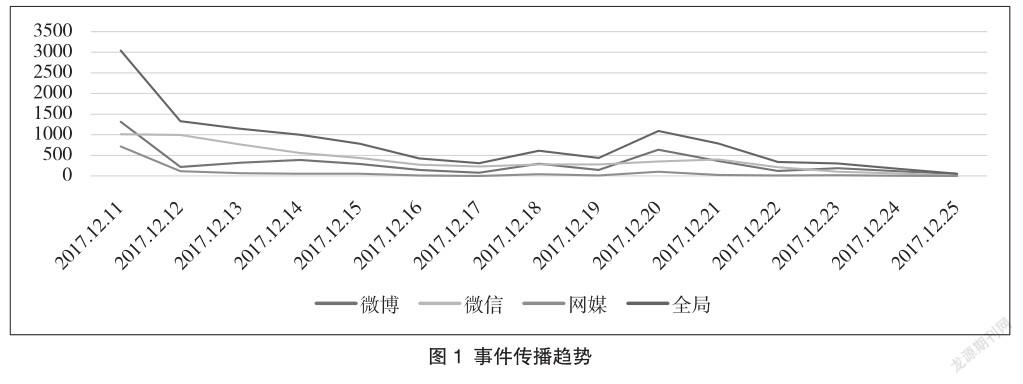

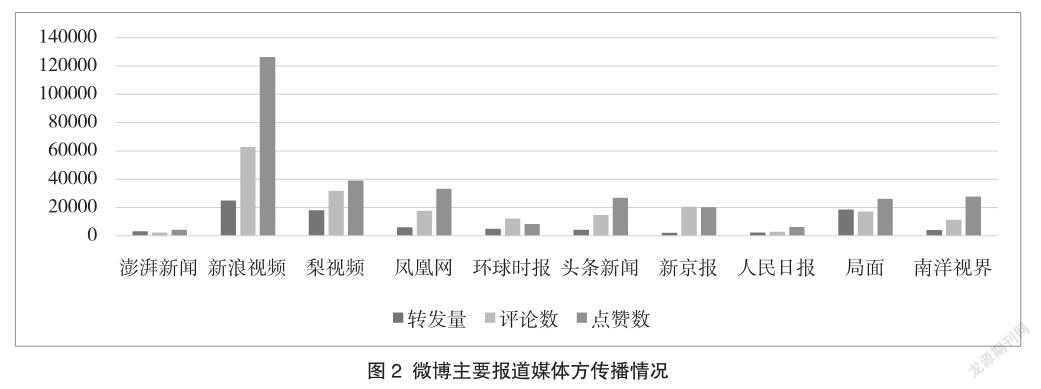

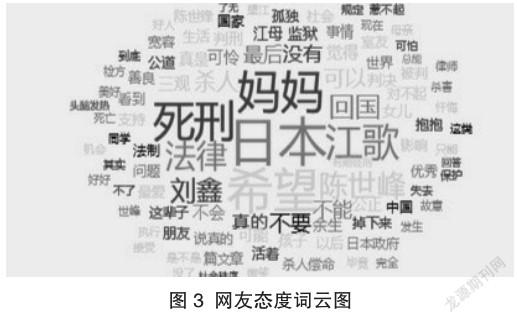

在“江歌庭审案”这一新媒体舆论事件中,在事件传播趋势上(图1),微博传播趋势与全局传播趋势高度吻合,截至2018年11月1日,在微博中主要传播媒体及相关传播情况如图2,并且根据其中的大量认同度高的评论数据制作了网友态度词云(图3)。在相关报道下,网友通过评论表现出的态度主要分为愤怒、悲伤和惊奇。在微博上,从事件当事人第一次发微博叙述事件到进入海外庭审期间,诸多报道方和网友关注重点在于案件另一相关人物刘鑫,直至庭审后主流媒体的正面发声以及庭审进度的报道出现后,网友的重点才转移到对凶手陈世峰的量刑上,微博评论的主呼声也从谴责刘鑫转为支持陈世峰死刑判决,最终以判处陈世峰20年刑罚的结果结束了庭审。

三、新媒体舆论的形成及作用机制

社会事件向舆论事件的转变的关键在于其传播的深度与广度。微博和微信都具有传播的能力与侧重点,由图1可看出在庭审结果宣判时期,该事件的网络传播全局趋势与微博传播趋势高度吻合,而微信的传播趋势只在走向上与全局趋势吻合。这是因为微信作为即时通讯业务,其新闻业务以门户网站推送为主,而微博是以用户自生产内容为主[7],故而在信息传播上微博拥有更广泛的受众,微信的“圈子化传播”则导致了信息传播的局限性。而微博有主题板块讨论网络热点事件,及时更新事件进展并对网友动态进行反馈,使受众面和传播范围更广。审视“江歌庭审案”整个媒体及大众关注的过程,它从一起社会事件转变为广受关注的新媒体舆论事件具备了以下几点条件:第一,具备社会情绪基础,易产生受众共鸣;第二,事件本身具有转折性,触及社会痛点问题;第三,事件具有法律与道德矛盾点;第四,适应新媒体传播特点且对其受众专业素养要求不高。这也表明,在这类社会事件的传播与处理中,事件本身的敏感矛盾点易获得的大众的同理心,加之应用新媒体进行传播,让它不止止步于法律审判处理,而能利用舆论的力量,来引起关注与反响以争取结果的更多可能性,然而法理之上虽有人情,却不能由人情主导,在传播过程中媒体对舆论情绪的正确引导以及事件的客观报道就显得尤为重要。据鹰眼舆情观察室数据显示,“江歌庭审案”事件中68.9%的公众言论表现出负面情绪,甚至一部分评论从事件本身上升到对国家制度及法律量刑的讨论,而公众对量刑政策以及刑罚裁量的详细信息却了解甚少[8]。大众对于相关舆论热点的报道有着非客观情绪以及对弱势群体同情偏向,会导致舆论情绪发生不确定的转变甚至激化,此时媒体方应以更专业的信息处理能力对舆情情绪进行逆向引导,掌握报道传播的大方向,使舆论情绪回归到安全的范围内。同时媒体方对舆论方向的正确引导和客观报道不仅利于事件的良性发展也会给民众带来相关法律条例的科普以促进法治社会建设。从基础叙述、舆论发酵再到舆论方向纠正和公众情绪引导,让公众明晰舆情事件中体现的社会问题,进而进行自我警示与反思,调动公众情绪引起讨论从而维持事件热度使事件中相关的社会问题得到一定的关注,最后在舆论方向纠正阶段给出客观专业的事实报道,指明公众忽视的原则及事件情况,让舆情事件关注点回归事件本身,给公众舆论情绪降温,完成对舆情事件的一次安全“引爆”。然而随着新媒体时代下把关人一定程度的弱化[9],新媒体舆论在社会情绪的激化上会带来一些不恰当的促进作用,不利于社会情绪的正面发展。因此,新媒体舆论在新媒体体系下除了要保持良性的引导机制,还要在给予公众言论自由的同时加强对公众舆论的信息监督[10]。

四、政策性改进建议

(一)政府加强监管力度,提高公众法律意识及网络素养

在2017年“知微事见”社会事件影响力榜单(共50件)上截取已结束的舆论事件影响力指标中,微博影响力指数(X1)对事件影响力指数(Y)的回归方程为Y=49.5842+0.3438X1,相关系数为R=0.62073,微信影响力指数(X2)对事件影响力指数的回归方程为Y=58.0195+0.2463X2,相关系数R=0.525,表明微博影响力指数与微信影响力指数对事件影响力指数有着正相关关系,且相较于微信影响力指数,微博影响力指数对事件影响力影响较大,进一步论证了微博平台的监管需要有更加明晰的政策,政府应完善相关立法,尤其是对新媒体平台上言论表达与控制方面的立法,并推进相关立法的落实,加大法律科普力度以提升公众的法律意识和法律素养,让公众明确在网络环境中言论自由应基于言论合法的基础上,规范自身言行。

(二)建立联合防控机制,监测舆情事件发展

如今,新媒体平台对公众的需求表达、政府部门的监管行为、社会和民生的公共管理政策及法治社会的建立有积极而深远的影响[11]。因此,相关部门应联合各大新媒体平台建立防控机制、加强官方媒体监督、控制舆论事件的发酵状态以及发挥媒体导向作用,对恶意引导事件发展的传播者要进一步识别并且落实相关的处理措施,对造谣以及造成舆论恐慌的信息传播者进行处罚和公示。

(三)依托区块链技术完善新媒体舆论作用机制

区块链是通过分布式记账的方式将数据信息记录在一个不可篡改的公开账本上,所有用户都能拥有真实可靠的信息。这项技术不仅利于文创行业确权、流通、追溯交易,还对内容生产、传播、内容变现、收益分享和内容监管等都有着极大的促进作用。如果能运用该技术并结合新媒体手段优化开门办媒体这项重要的媒体工作,最终凝聚更多受众特别是新闻当事人、各行业专业人士到媒体区块链上来,那么其意义就不仅是能提升新闻产品的数量质量,对新闻从业者也是更有效的社会监督方式。区块链带来了思维方式的颠覆和升级,要坚持对其进行批判性吸收,运用其促进媒体融合发展升级,特别是作为主流媒体而言,要积极利用区块链技术及区块链数据共享模式促进信息交流和信息融合,运用区块链思维创新新媒体手段,发挥主流媒体政治政策优势,不断完善新媒体舆论环境。

五、结语

新媒体舆论依托于新媒体平台的传播和发展,媒体方和用户作为其构建者,各司其职是维持良好新媒体舆论环境的关键。新媒体舆论的作用点不应是网络暴力生产点,而应该还原真相促进社会公平,在社会事件中发挥舆论的积极作用,促进社会问题的解决。媒体对舆论的良好引导可以让网民明确舆论事件的核心,纠正偏激思维,提升舆论监督的社会效果。新媒体舆论作用于社会公众情绪并对其认识行为有着潜移默化的影响,用户越是低龄化其潜在的風险就越大,故而政府需要加强监管力度,完善舆论作用体系建设,提高公众法律意识及网络素养,使公众在热门舆论事件中保持理性思维,不造谣、不传谣,实现公众线上线下的联动监督处理机制,充分利用新技术创新媒体手段,构建阳光、健康和透明的新媒体舆论环境。

参考文献:

[1] 第45次《中国互联网络发展状况统计报告》[DB/OL].中国互联网络信息中心,http://www. cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202004/P02020 0428596599037028.pdf,2020-04-28.

[2] 胡海波,朱建华.社交网络,大众媒体和舆论[J].经济互动与协调,2017,12(2):394-411.

[3] 官建洪.新媒体视野下的网络舆论生态及引导策略研究[J].中山大学研究生学刊(社会科学版),2015,000(001):63-70.

[4] 韦路,丁方舟.论新媒体时代的传播研究转型[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2013,43(4):93-103.

[5] 付淑娥.加强新媒体舆论监督法律规制[J].传媒,2015(16):47-48.

[6] 张钰灏.新媒体舆论热点事件特点探究——以澎湃新闻微博“长生生物‘百白破’假疫苗”事件为例[J].新西部,2019(2):113-114.

[7] 赵振祥,王洁.微博与微信:基于媒介融合的比较研究[J].编辑之友,2013(12):50-52.

[8] 焦德武.微博舆论负面效应及其治理研究[J].新闻界,2014(17):53-58.

[9] 赵秉志,赵书鸿.公众舆论与量刑政策:影响模式和参与机制[J].法制与社会发展,2008,014(006):30-40.

[10] 刘德海,王卫国,李宏毅.网络突发事件中舆论的演化机理与信息监督[J]. Procedia计算机科学,2013(17):973-980.

[11] 石小元.新媒体时代舆论监督与引导研究[C]//第三届管理、经济和社会发展国际年会(ICMSD17).亚特兰蒂斯出版社,2017:376-380.

作者简介:黄娜(1999—),女,湖北孝感人,硕士研究生,研究方向:数据处理与分析。

刘青(1999—),女,河北唐山人,硕士研究生,研究方向:数据处理与分析。

马晴晴(1999—),女,山东菏泽人,硕士研究生,研究方向:数据处理与分析。

郭金灵(1999—),女,河南南阳人,硕士研究生,研究方向:数据处理与分析。