共享时代下城市公共自行车的系统分析

摘要:通过分析城市公共自行车系统的现状,给出在共享经济体制下的发展方向和设计特征。方法 本文通过文献查阅,现场调研,数据分析,案例比对分析等方法。再设计城市公共自行车系统。结论 通过分析道路交通的情况,分析和预测公共自行车的需求市场情况,利用交通规划理论的知识和方法为骑车提供安全和受损的交通环境,将公共自行车系统无桩化、服务体验人性化科学合理地引入公共自行车系统体系里。

关键词:公共自行车系统;共享时代;交通工具

引言

早年间,城市公共自行车首先出现在中国北京,由于当时的这种共享模式是由个人经营并运行的,因此并没有引起公众的重视和关注。直至德高集团推出了“绿色旅游”的口号之后,公共自行车的发展才进入到了一个崭新的篇章。2008年,公共自行车系统项目首先在杭州市成立,它的启动不仅为其他城市公共自行车系统的建立打下了良好的基础,同时也极大推动了公共自行车系统的全面覆盖和快速发展。

数据显示,城市公共自行车租赁服务站点主要分布在人口稠密地区,如居住区、商业开发区和旅游区等,并重点解决地铁、轻轨、BRT(快速公交系统)等交通换乘的问题。 但最近几年,一种新的自行车运营模式—共享单车的出现,使公共自行车的运营受到巨大的冲击。

一、共享时代下的城市公共自行车系统设计

(一)城市公共自行车运营管理模式

(二)公共自行车与城市形象建立

城市道路是自行车的主要使用环境,为了方便自行车的使用,在站点布局中,在其适当位置设置一定的辅助实施是非常有必要的。例如车站作为乘客换乘候车的场所,是城市交通网络中的一个重要节点。车站客流量大,人员流动性强,这就要求相关部门在车站建立专用的存放空间和设施,并调配相关人员规范和协调自行车的停放,维护城市的良好形象。

1.城市公共自行车的站点布局设计

为了使用户在特定区域的步行时间最小化,在规划点布局时必须遵守一定的规则。公共建筑点和公交点相当于中转站,定居点则是目的地。公共建筑点和公交点的布局同属于刚性的范畴,在点位上没有很大的调整空间,而居住场所的布局属于弹性的范畴,往往是由一个或多个社区共同分担的,在点位的选择上有很大的调整空间。根据这个特点,首先要确定公共建筑点和公共交通点的位置,并考虑到该地点与公交点和公共建筑点之间的距离。如果距离太近,出行者往往会由于返回不便和骑行条件有限等原因选择步行。

据统计, 大部分城市的公共自行车系统相较于杭州、湖州等起步较晚,尚未完成城市的整体布局,只有在火车站、部分地铁站等人流量比较多的地方设置有自行车桩位,步行1分钟(约60米距离)即可达到。

2.自行车道的规划设计

设置公共自行车的主要目的是使用少量的资源来解决当前的问题,灵活性非常强,因此规划方案的可调整性也相对较大。在设施规划过程中,可以根据特定条件来逐步调整规划方案。根据总体平衡的原则,每个中心服务站提供23辆车,其他服务站提供21辆车,使总体规模基本均衡。如有特殊情况,根据系统使用情况再进行调整。

(三)公共自行车的体验设计

城市公共自行车的用户体验包括四个方面:公共自行车用户的安全性体验、公共自行车的品牌形象与视觉体验、城市公共自行车的“公共”功能体验和用户的心理情感体验。无论是租车[1]、还车的方便性,还是骑乘时的心里舒适度,亦或是自行车的合理结构、功能的人性化等,都可以构成公共自行车在用户使用过程中的心理关怀。

1.公共自行车的硬件体验

首先是外观可见的硬件安全。可设置低功耗 LED 照明灯具和转向指示灯,及时检修脚蹬和刹车的反射器,提高亲子座椅的舒适度和安全性,增加外部行为安全提示,提高城市公共自行车使用者在使用时的个人安全系数,减少影响行车安全的隐患等。其次是用户内心的心理安全暗示,包括公共自行车的形态、结构和功能特征以及其他影响用户心理安全的因素。

通过易用、安全、环保的理念来塑造公共自行车完整的品牌形象,树立品牌价值。利用公共自行车的造型设计、颜色搭配以及产品形象的建立与推广,让公共自行车来推广城市,倡导当前“节能减排”、“低碳出行”背景下更加具有人文关怀的生活理念,能够让使用者铭记于心的,并且作为城市公共自行车的特征,很容易被人们所識别[2]。

改进把手、座椅和脚蹬这三个与用户身体接触的部位的舒适度,增设手把和鞍座的自由调节功能,使自行车更贴近使用者的年龄、性别、身高尺寸等要求,减少因不当骑行姿势造成的疲劳感。公共自行车在面对“大众”使用过程中,各个功能部件应适应“大众”使用的需求,达到“大众”使用的标准,并承受住高频率、大人群的使用,减缓零部件使用寿命的老化、脱落或急剧缩短的情况。

可通过硬件的设计改良,运用成熟的技术手段以满足多种使用场景下的用户需求以触发更多的商业行为的可能。结合新的用户体验地图和运维模式做出的结构改良和功能创新,在此基础上优化功能配置,以使用者获得更佳的使用体验。

2.公共自行车的软件体验

通过基于区块链技术下的智能合约运用到公共自行车的系统中,并采用新的指纹解锁方式可以让用户忘记扫码的繁琐,即使在忘记带手机的情况下也能畅快的使用公共自行车;同时,超声波指纹也能避免扫码解锁时代二维码被恶意涂抹,损坏的尴尬,完善使用场景,从根本上杜绝恶意破坏者损坏共享单车锁具的想法。

通过对使用者用车、用车的感受和使用后对公共自行车的满意度等方面的了解和分析,探讨相应的改进措施。以提高用户的情感体验。同时,要加强城市环境保护、低碳旅游理念的宣传、实施,可使用户在骑车过程中产生一种自豪感。

3.基于区块链技术的智能合约在公共自行车系统里的运用

区块链对匿名、隐私和个人自由具有保护作用,可将用户的信任建立于密码学等科技支持的制度上,解决了支付手段的去中心化问题,具有不可篡改、过程透明可追踪等特点。基于前者的智能合约涵盖数据处理和保存的机制,提供较传统合约更优质、高效的方法,逐渐应用于身份管理领域,以保证使用者的数字信息安全,并降低执行程序中其他的成本。

智能合约能够使用户自行控制其数字资产、个人信誉等数据,对数字身份信息的共享具有绝对的选择权,可免去被自行车公共系统读取住址、消费偏好等与自行车使用情况无关的个人信息参数,最大程度的保护了使用者的隐私,避免诸如应用软件盗取用户数据身份的情况发生。将其纳入城市公共自行车系统中,一方面可以提高用户的“安全性”体验,满足用户对个人信息的保护权益和心理需求,另一方面可减轻系统对数据保管的存储压力,使用户和供应方的责任边界更加明确,使用情况更加透明。

在供应商方面,用户的租赁记录和车辆使用情况的信息被传递到智能数字化合同中。合同资源集中的资源状态将自动更新和跟踪,以记录用户的租赁行为、车辆损耗程度等,根据以上因素形成一系列的信用评估体制,进而触发智能合约进行状态判断,按照用户的信用度划分等级,对应不同的押金收取和退还方式,采取高信用度的用户可适当减少押金额或提供短时免费使用等措施,以增加高信用度用户的粘性,鼓励低信用群体通过自觉履行租借条款中的义务责任去提高信用度,从而减少车辆的不必要损伤,降低人工维护成本,提高公共自行车系统的整体服务质量[1]。通过智能合约的建立,还可以实现根据自行车的使用记录自动执行扣费操作,一切数据不能进行篡改和伪造,既保障了供应方的利益,又节省了用户手动缴费的过程,提高了系统的运行速度和便利性,促进公共自行车系统的良性循环,为用户和供应商均提供了更优质的体验。

二、共享时代下城市公共自行车管理模式的建议

(一)科学规划,立体对接

公共交通运行和发展的前提是将公共自行车系统整合到整个智能交通系统中,规划整个系统,而不是单独进行客运。只有这样,公共自行车才能真正帮助改善交通状况,进行基础设施的建设,建立与智能交通系统相对应的网络服务系统[3]。可以在城市中的汽車站和火车站附近设点,可以与其他交通工具无缝连接。

(二)与时俱进,技术指导

目前的新电子技术、网络技术等已经足以支撑新型公共自行车运输系统。从软件到硬件,都已符合当今信息时代的标准,并不断升级和完善。从公共自行车系统实现各个环节通畅、开放、易用。运用大数据管理以及互联网+方式,改善支付方式,简化实用程序

(三)政企联动,共同管理

公共自行车系统的连续性和服务水平的提高都得到了政府的支持,无论是自行车工业企业还是非自行车工业企业,都应该与当地的功能性公共自行车设计相一致,并提高理念形象,更好地推广使用公共自行车。只有这样,公共自行车系统才能长期可靠地运行。要加强对公共自行车使用的管理和指导,坚决打击破坏公有自行车私有制的行为,加强舆论的教育和引导,提高公众对公共设施的保护意识,多管齐下,保障公共自行车的健康。

三、结语

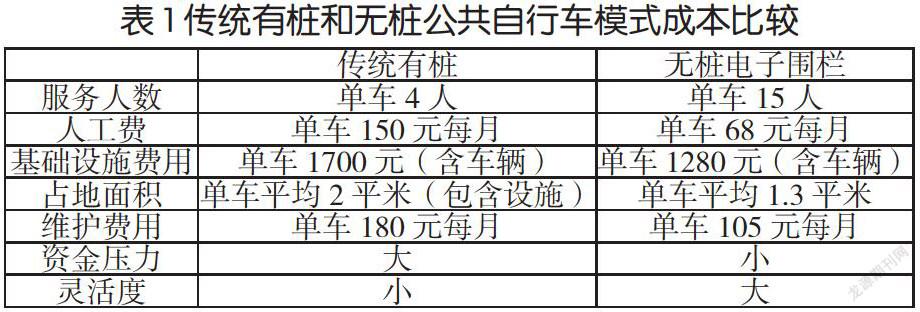

公共自行车从有桩化到无桩化,使其在管理中更加方便,服务范围更广。共享单车由于目前市场监管问题频出,与政府合作的趋势已呈明朗化。积极与政府合作,更有利于公共自行车和共享单车在便捷和秩序的模式中有序发展。

在规划时应考虑建筑密度、土地使用性质和居民出行特点等因素[4],在商业区、交通车站、住宅区等人口稠密地区设置站点。为了满足居民的需求,防止市民随意放置自行车,这种合理的场地布局也有利于郊区居民的生活。并且极大地完善信用制度,及时维护车辆,形成良性循环。

改善公共自行车的租赁服务,通过建构基本骨架,创建多种可变车型式样,根据城市整体色彩进行车身颜色定位,根据不同城区区域,设定不同颜色车型,建立公共自行车的“语言”和“理念”,将城市特色与公共自行车的品牌形象在各个方面结合起来,将有助于提高公共自行车的品质。从而吸引更多的市民和游客使用公共自行车。

参考文献:

[1]邱小勇. 广州市公共自行车发展探讨[J]. 城市公共交通,2011.08

[2]耿雪,田 凯,张宇,黎晴.巴黎公共自行车租赁点规划设计[J].城市交通,2009.7

[3]石晓凤,崔东旭,魏薇.杭州公共自行车系统规划建设与使用调查研究[J].城乡规划, 2011.10.

作者简介:

于俊升(1994—),男,山东青岛人,硕士研究生,助教,现任教青岛黄海学院数字媒体艺术专业。