沈金鳌治疗带下病学术思想及用药特点探析*

陈 苇,杨正望,夏 雨,李建华,WOH Tzen Ye(马来西亚)

1.湖南中医药大学(长沙 410208);2.湖南中医药大学第一附属医院(长沙 410007)

《妇科玉尺》为清代名医沈金鳌所著,为《沈氏尊生书》丛书中的一本,沈氏早年专于儒学,中年后致力于医学,于1774年成书。沈氏认为妇女之病诊察若失以毫厘则差之千里,非玉尺不能得其准,故将书名定为“玉尺”。自序中云“摘录前人之语及方,悉皆至精至粹,百用百效者,以是当尺之分寸”,确保此书之言对妇科疾病诊治当如“玉尺”一般精准有效、坚久不磨,也体现沈氏治学之严谨。《妇科玉尺》分篇论述求嗣、月经、胎前、小产、临产、产后、带下、崩漏、妇女杂病,共六卷九篇。

《妇科玉尺》一书的学术思想及月经、崩漏等篇的用药特色已有文章研究分析,而对于带下篇研究较少。带下病是妇科常见疾病之一,从《素问》第1次出现“带下”一词到《神农本草经》首见“带下病”病名,其含义经过广义到狭义的衍变,广义统指所有妇科疾病,狭义指女性阴道淋漓而下绵绵不断滑腻黏稠液体的疾病。金元以前带下病广义与狭义区别不清,金元时期朱丹溪明确“带下病”为白带异常之证,专指狭义的“带下病”[1]。沈金鳌《妇科玉尺·卷五·带下》篇也是遵丹溪观点,所论述的“带下”为狭义“带下病”。本文先采用数据挖掘方法统计《妇科玉尺·卷五·带下》篇用药及选方规律,再结合原文进行综合分析,通过数据与理论的融合以期全面了解沈金鳌论治带下病的学术思想。

资料与方法

1 研究资料 本文中所收集研究的方剂及药物均来自沈金鳌《妇科玉尺·卷五·带下》篇,其编本选取1958年由上海科学技术出版社出版的版本[2]。纳入《妇科玉尺·卷五·带下》篇论述“带下之因有四”正文及“治带下病方”中所引用的所有处方用药,包括加减法。排除《妇科玉尺·卷五·带下》“脉法”“带下原由症治”两部分中引用的所有处方用药。药物“白石脂”“胎发”“白马毛”“粟米”“黄盐”四味药在《中药学》[3]教材和《中国药典》[4]中均未找到相应论述,且“白石脂”在带下篇方剂中出现仅2次,“胎发”“白马毛”“粟米”“黄盐”出现仅1次,故予以排除。排除酒、盐汤、醋汤、姜汁、蜜等辅料。

2 研究方法

2.1 数据规范:对所有纳入的处方药物进行规范处理,中药名称如“川连”“川椒”“山栀子”等统一为“黄连”“花椒”“栀子”等。对于所纳入的方剂只有方名者,以“十三五”《方剂学》[5]教材为标准予以完善药物。所有纳入药物的分类、性、味、归经及所属类别均以“十三五”《中药学》[3]教材为标准。

2.2 数据处理:采用Excel 2019软件建立药物数据库,包含处方名称、药物分类、名称、性、味、归经等信息。对满足纳入排除标准后的处方及药物进行整理得出方剂数目及中药数目。同一药物如有多个性味归经属性则分别统计。再统计所有药物的总频次及频率,以总频次为基础,分别计算药物的分类、性、味、归经的总频次与频率。“数目”是指在统计范围内同一方(所有药物及剂量均相同)或同一味药出现的次数≥2,数目只会计算1次;“频次”是指在统计范围内同一味药每出现1次就算1次,如出现4次频次就为4,以此类推。“频率”一律以(频次/频次总数×100%)计算。并对其中频次≥5的中药字段采用二值量化处理(该药物出现录入1,无出现录入0)、采用SPSS 25.0统计学软件进行聚类分析。

结 果

1 带下处方频数统计 通过对纳入文献的统计分析,排除重复出现的处方,得出《妇科玉尺·卷五·带下》篇所用治疗带下处方共52首。52首方中40首方明确提出用于治疗白带、赤带、赤白带或黑带,其中治疗白带有19首、赤白带17首、赤带3首、黑带1首;将其按虚实辨治分类,其中21首方用于治疗实证带下,31首方治疗虚证带下。治疗实证带下方剂中12首针对湿热,1首针对单纯湿盛,4首针对寒湿,1首针对痰郁,2首针对实寒,1首针对瘀血;虚证带下根据脏腑、气、血、阴、阳不同虚损选择不同的方剂。

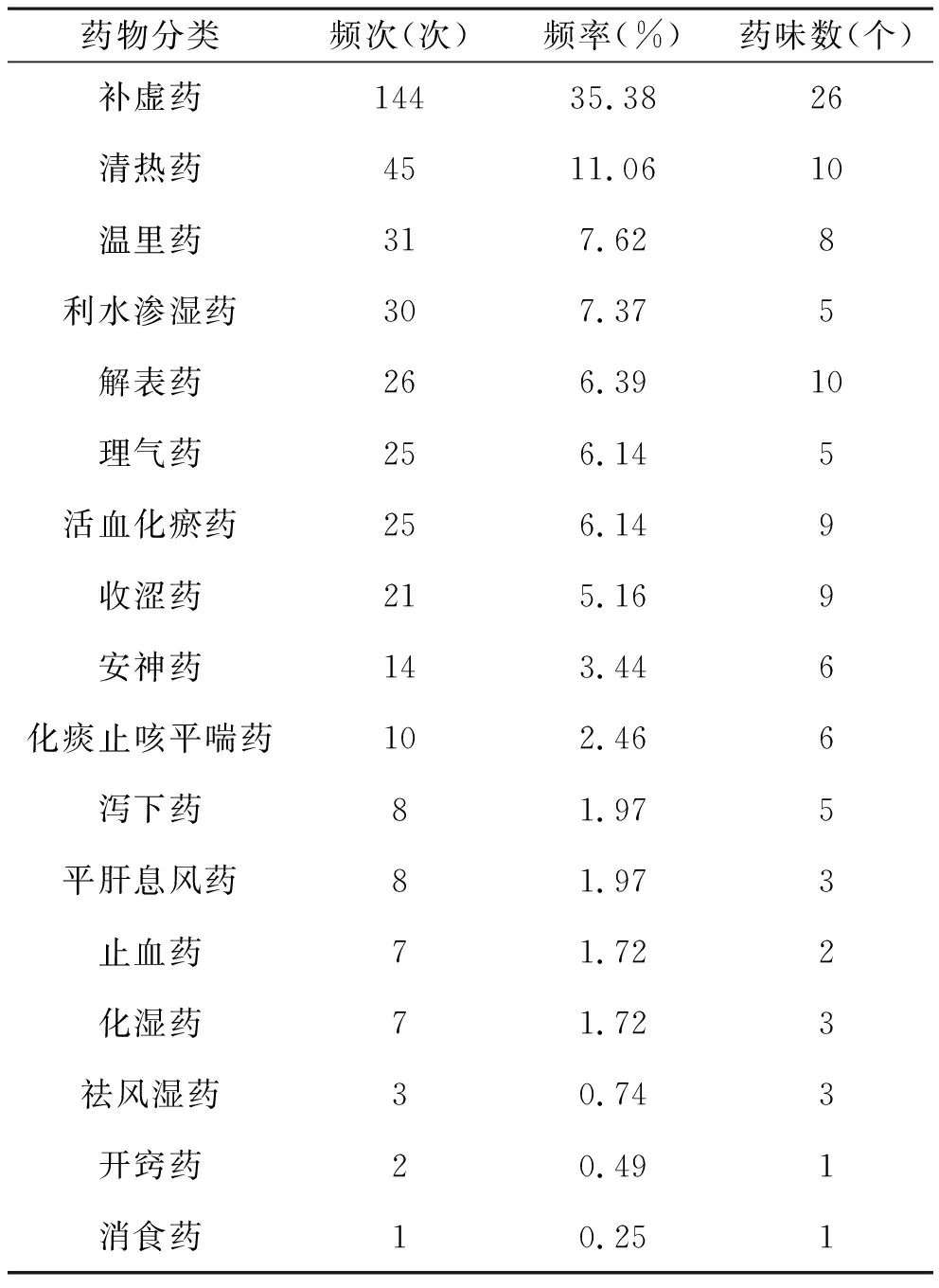

2 用药分类频次统计 《妇科玉尺·卷五·带下》篇涉及共112味中药,用药共407频次。频次≥5的药物共28味,使用药物最多为当归,处方中出现21次,频率为5.16%;其次为白芍,出现19次,频率为4.67%;余26味药中频次≥10次分别是茯苓、甘草、黄柏、白术、川芎、熟地黄、黄芪、人参、附子、肉桂。处方中频次为4次的中药包括苍术、川楝子、椿皮、黄连、牡丹皮、牵牛子、泽泻、朱砂;使用频次为1~3次的中药共76味。112味中药分为17类,其中补虚药数目最多,其次是清热药与解表药。药物数目>5的分类还包括收涩药、活血化瘀药、温里药、化痰止咳平喘药及安神药。根据药物总频次统计得出药物分类频次发现,补虚药的使用次数最多,其次为清热药和温里药。频率>5%、频次>20的分类还包括利水渗湿药、解表药、理气药、活血化瘀药、收涩药。见表1。

表1 药物分类的使用频次及药味数分析

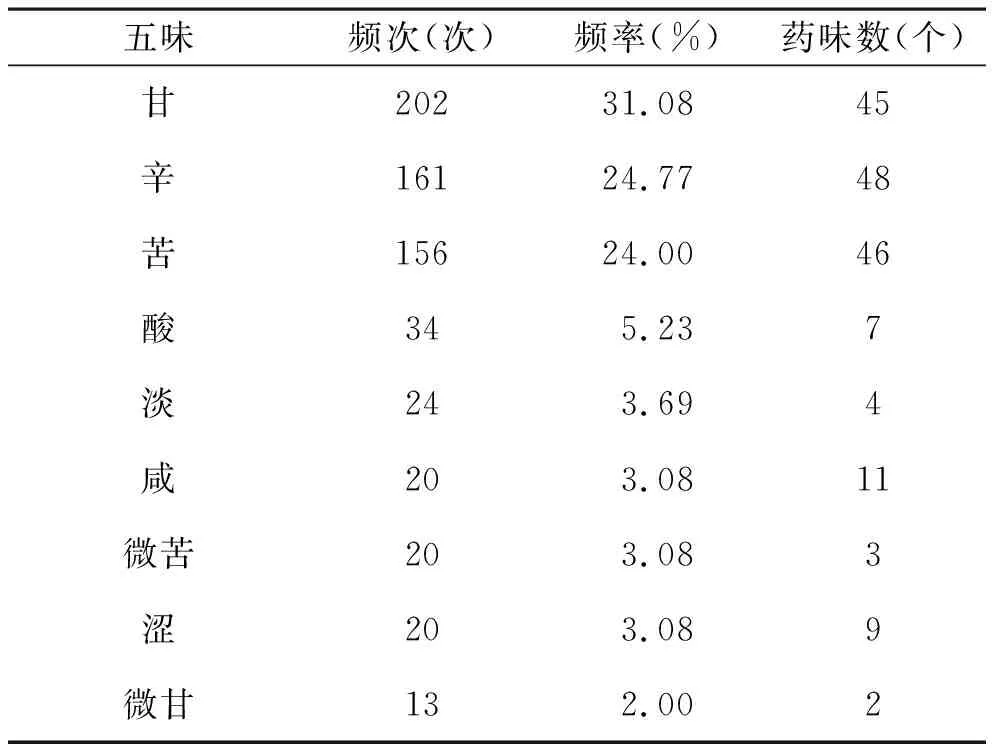

3 用药五味统计 对112味中药按其频次进行五味统计,其涉及9类包括甘、辛、苦、酸、淡、咸、微苦、涩、微甘,以甘、辛、苦为主;甘味中药有45味,48味中药为辛味,其次是苦味,共46味中药。药物味属酸、淡、微苦、涩、微甘的数目少于11,出现频率均小于6.00%。见表2。

表2 药物五味的频次及药味数分析

4 用药药性统计 对112味药按其频次进行药性统计,其涉及7类包括温、寒、平、微寒、微温、大热、热性,以温性为主。有41味中药为温性,其次有23味为寒性,平性中药有18味。微寒、微温味数分别为14、10。大热与热性药味数均少于5。见表3。

表3 药物药性的频次及药味数分析

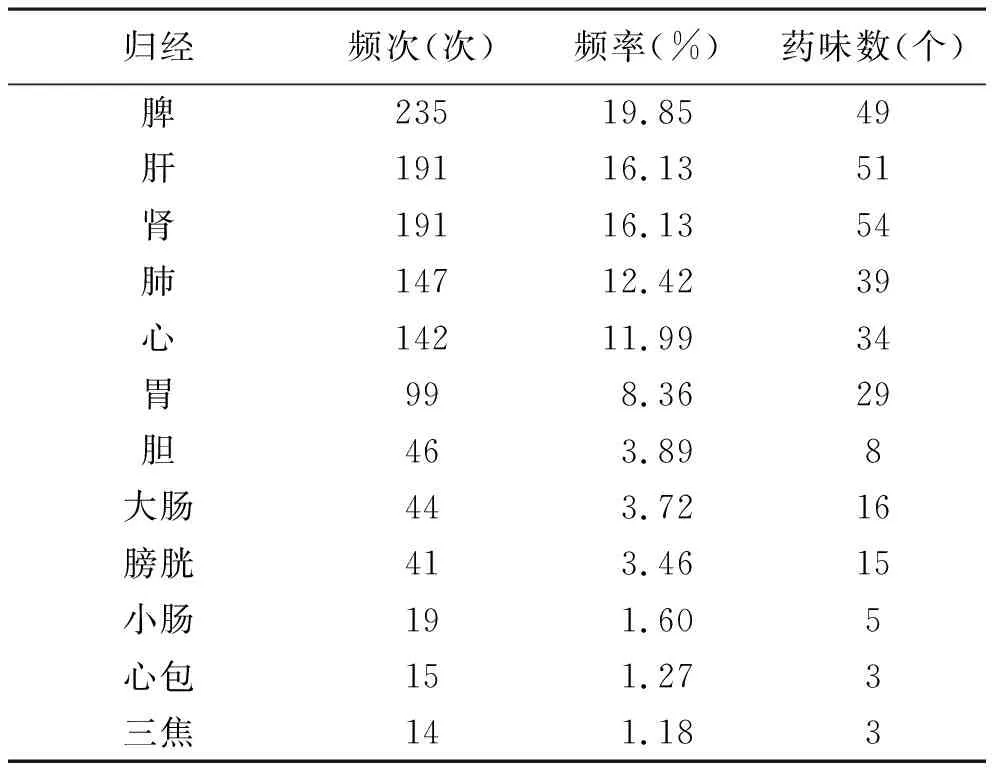

5 用药归经统计 对112味药按其频次进行归经统计,可知其涉及十二经脉,用药频次最多的前6位归经次序为脾、肝、肾、肺、心、胃,出现频次均大于90,频率均>8.00%;而其他的归经频率均少于4.00%。而其中归肾经的药物数目最多,有54味,其次是归肝、脾经的药物分别为51味、49味。见表4。

表4 药物归经的频次及药味数分析

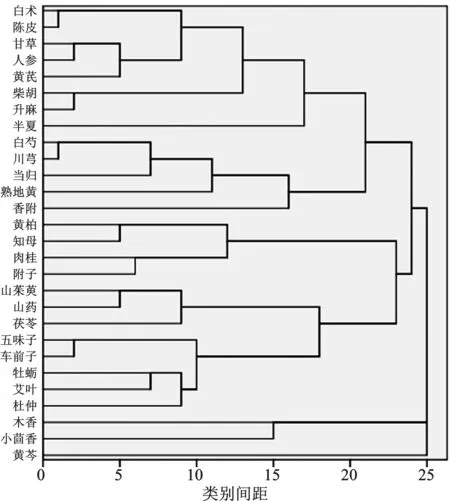

6 聚类分析 采用组间联接的聚类分析方法,对应用频次≥5的中药运用系统聚类法生成树状聚类图(图1)。根据树状聚类图进行核心药物的分析和提取,共得到6类药物组。第1组:当归、白芍、熟地黄、川芎、香附;第2组:升麻、柴胡、半夏、陈皮、白术、黄芪、人参、甘草;第3组:附子、肉桂、知母、黄柏;第4组:山药、山茱萸、茯苓;第5组:车前子、五味子、杜仲、艾叶、牡蛎;第6组:小茴香、木香。

图1 带下处方聚类分析树状图

讨 论

《妇科玉尺》虽多引用历代名医的理论及治法,但在前人的基础上沈氏无不发挥对各类疾病的见解。沈氏在文中引用历代医家对带下病的论述,受到包括《太平惠民和剂局方》《兰室秘藏》《医学入门》《证治准绳》《济阴纲目》等医著的启发,在带下篇中介绍了不同带下病的病因病机及证候,同时涵盖沈氏对本病的看法和选方用药。沈氏认为带下之因有四,一因气虚、一因胃中湿热及痰、一因伤于五脏、一因风寒入于胞门,或中经脉。可看出沈氏总体上将带下的病因病机分虚实两端,虚主要体现在脾气虚及脏腑之虚,实主要体现在湿热、寒湿、湿痰、风寒。而在正文中也是围绕其提出的4个主因对带下病进行阐述。通过对带下篇选方用药的频次、性、味、归经进行数据分析研究,同时结合沈氏对带下病的认识,总结沈氏在带下病选方用药的规律,为临床带下病的诊治提供一定的思路。

虚实辨治,以虚为主。《素问·调经论》[6]云:“百病之生,皆有虚实”。沈氏以虚实辨证为主体,结合寒热、气血、阴阳辨证及脏腑辨证,探讨带下病的证候分类及治疗。虚以健脾为主,辅治肝肾心。《素问·经脉别论》曰:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水津四布,五经并行。”此为水液正常运行途径,脾胃消化、吸收、输布功能正常,则水液输布正常;脾胃功能异常,水液不循常道,发为水湿,下注则为带下。

沈氏尤重脾胃,结合《黄帝内经》、张仲景、李杲等对脾胃的论述,提出“脾统四脏”的学术思想,在其著作《杂病源流犀烛·脾病源流》[7]中曰:“盖脾统四脏,脾有病,必波及之;四脏有病,亦必待养于脾,故脾气充,四脏皆赖煦育;脾气绝,四脏不能自生。昔人云,后天之本绝,较盛先天之根绝,非无故也。凡治四脏者,安可不养脾哉?”强调以脾为中心,五脏之病当以治脾为先。“脾统四脏”这一思想在《妇科玉尺·带下》篇中也有体现。对带下病病因病机阐述中云:“一因气虚,脾精不能上升而下陷也;一因伤于五脏,故下五色之带也”治疗上曰“然总要健脾燥湿,升提胃气,佐以补涩,如茯苓、白术、柴胡、川芎之类。”充分体现了沈氏在治疗虚损所致带下病总以健脾燥湿为主。另一方面,情志因素在疾病发生发展中发挥重要作用,与躯体因素相互影响合而致多种疾病发生[8]。

沈氏注重情志致病,《妇科玉尺》自序中提及妇女性多躁、心偏妒,稍有不遂即为忧思而百疾作。在带下篇中沈氏结合女子的情志特点提出“妇人多郁,郁则伤肝,肝伤则脾受克,湿土下陷,脾精不守,不能输为营血,而白物下流,宜开郁补脾……肝气郁则脾受伤,脾伤则湿胜,皆由风木郁于地中使然耳,宜开提肝气,助补脾元”以达到肝脾同治。而“或色欲太甚,肾经亏损之故”;“思虑多伤心脾,时常白带不止”说明在脾、肝两脏的基础上,虚证带下还可因心、肾之亏虚所致。

沈氏对虚证带下不单从脏腑论治,气血阴阳之虚同样可致带下病,云“若阴虚火盛,则以滋阴清火为要”;“因血少复亡其阳,故白滑之物下流”;“崩中日久,变为白带,漏下多时,骨水枯竭。何谓也?盖崩久气血虚脱,故白滑之物,下流不止也,必大补之。”均体现其从气血阴阳亏虚论带下病。

根据前文对药物性、味、归经的统计也可发现沈氏遣方用药味多甘、辛、苦,药性多温,主归脾、肝、肾经。各药入于脾、肝、肾各脏,而甘可和补,辛可行散,苦能泄燥,三味结合,在补虚的同时,又能兼顾燥湿行水、消痰祛瘀。而气血津液“得温则行,得寒则凝”,配以温煦之力,推动机体气血津液正常运行、脏腑功能恢复,则可达止带之功。治疗虚证带下方剂及补虚药的使用频次,在所有方剂及药物中占比最高。而其中补气药和补血药在所有补虚药中出现频次分别为61次、55次,占补虚药总频次的42.36%、38.19%。且31首治疗虚证带下的方中有11首补气药与补血药同用,结合聚类分析发现第1组与第2组分别为四物汤与补中益气汤加减,第4组中山药、山茱萸、茯苓为六味地黄丸中的两补一泻,可健脾补肝肾兼利湿。说明沈氏相比实证带下更加重视虚证带下的治疗,多从脾、肝、肾入手,尤为重视补气养血,这也符合沈氏治疗妇科疾病用药的一贯特点[9]。

实以利湿为要,兼祛热寒瘀。带下病开篇所述另外两个病因“一因胃中湿热及痰,流注于带脉,溢于膀胱,故下浊液也;一因风寒入于胞门,或中经脉,流传脏腑而下也。”提出湿热、湿痰及外寒是导致实证带下的原因。刘河间在《黄帝素问宣明论方·妇人门》[10]中云“大凡俗论,已煎热汤,煮极则则沸溢,及热气重蒸于物,而生津液也。下部任脉湿热甚者,津液涌而溢,已为带下”,认为带下病病因主要是湿热,倡导以热辨带。而朱丹溪则认为“百病兼痰”,带下则是胃中痰积流下而致。《傅青主女科》亦认为脾湿为带下之重要病机[11]。沈氏综合前代医家之言并结合自己临证经验,认为实证带下“大抵属痰与热者居多……寒者十无一二”。据沈氏治疗实证带下的21首方剂类型也可以看出,其中14首是针对痰、湿、热,4首针对寒湿,对于外寒及瘀血所致带下的治疗阐述较少。其中19首方剂在组成上均配伍利水、燥湿、消痰的药物如茯苓、车前子、黄柏、黄芩、栀子、苍术、半夏等。“气行则水行”,在逐水消痰的同时,配伍理气药如香附、木香、陈皮、川楝子、乌药以加强利湿化痰之力。而聚类分析也发现多以第3组附子、肉桂、知母、黄柏配合以祛寒利湿;常以第6组小茴香、木香组合以理气。

以色分治,主论三色。带下分色首次是由隋代医家巢元方提出,曰“经血之行,内荣五脏,五脏之色,随脏不同。伤损经血,或冷或热,而五脏俱虚损者,故其色随秽液而下,为带五色俱下”[12]。认为五脏虚损不同则带下之色各异,包括青、黄、赤、白、黑五色,随脏配之。后代医家对于五色带下也多有论述,如清代《傅青主女科》中开篇即以五色论带下病。而在《妇科玉尺·带下》篇中以论述白带、赤带、赤白带下为主。原文明确提及带下颜色的证候方剂共40首,文中仅有1首方剂治疗黑带。沈氏认为带下色白之病机主要在三个方面,一则与脾、胃、肝、肾、大肠相关,或肝郁则克脾致脾虚,脾虚则湿土下陷,脾精不守;或肝肾两经湿邪过盛,则浊液下流;或肾经亏虚;或寒气入于大肠。二则气、血、阳虚均可致白带,云“白者属气……因血少复亡其阳,故白滑之物下流”“或产多之妇,伤血伤液”。三则全身水液代谢失常,湿痰流注下焦而致白带。虽分立为三个方面,但相互间又联系紧密。脏腑之虚可致气血阴阳亏虚,也可内生痰湿,反之痰湿内生作用于脏腑亦可使其功能失调。而赤带的产生沈氏认为在脏腑上与心、肝、小肠相关,又与血分关系密切。“赤者属血属热,热入小肠而成……赤带多因心火,时炽不已,久而阴血渐虚,中气渐损,而下赤矣,必养心和肝,缓中凉血清气之品”。发生赤白带下沈氏主论其或因实热郁结患赤白带下;或因妇人情志抑郁损伤肝、心、脾,根据五行生克乘侮关系致肺火时发,血走不归经,患赤白带下;或因阴虚火盛而患赤白带下。

年龄论治,重视时期。沈氏不单从脏腑气血阴阳、带下分色方面论治带下病,针对女子不同年龄及生活阶段发生带下病的治疗亦有所分述。未婚女子如“室女带下纯白,冲任虚寒也,宜白蔹丸。”室女即指未婚女子。并引用李梃在《医学入门》中治疗室女带下的描述,“室女经水初下,一时惊悸,或浴以冷水,或当风取凉,故经水止而即患带下,宜琥珀朱砂丸。”以治疗室女因寒瘀而致的带下病。沈氏认为妇人(已婚女子)情志多忧思恚怒,易伤心、肝、脾,选用补中益气汤加茯苓、枣仁、山药、苍术、黄柏、麦冬,或六味丸加杜仲、牡蛎、牛膝、海螵蛸以开提肝气,助补脾元。对于孕妇湿热带下病,其选择芩术樗皮丸(黄芩、白术、黄柏、樗皮、白芍、山茱萸、白芷、川连)以清热利湿安胎,用丸剂缓治。产后患带下,若“产后去血多,经水不调,白带如倾,淋沥臭秽”沈氏认为是产后气血虚弱所致,虽有热象,亦先以白芍、当归、黄芪三钱、甘草一钱补气养血。对于寡妇尼姑,认为其郁火盛炽而成赤淋,宜泻膀胱之火,用赤淋丸治之。结合全篇可知赤淋即为赤带之意,沈氏认为此为湿热入于血分,而以赤淋丸清热利湿凉血,方中以茯苓、知母、黄柏清热利湿,生地、白芍、丹参凉血滋阴,兼续断、杜仲补益肝肾,甘草调和。沈氏对老年白带也有阐述,针对老年妇人白带不止、日久淋沥,认为“皆气多血少,虚寒力衰也”,可用老年白带方或十全大补汤加益智仁以温补气血;若见下身畏冷、带下如鸡子白,辨为脾肾亏虚证,用补骨脂丸加肉桂以温补脾肾。而在聚类分析第5组中车前子、五味子、杜仲、艾叶、牡蛎5味药加上补骨脂即为补骨脂丸,为沈氏自拟方。方中补骨脂温补脾肾,牡蛎、杜仲、五味子滋阴补阳兼收敛固涩,艾叶辛苦温与车前子共以燥湿利水,全方补益、收敛、祛邪三法同用,为老年带下病脾肾亏虚型的治疗提供经验。

选方特色。沈氏治学严谨,广泛吸收前代诸家学术精华,尊古而不泥古,结合实践经验对疾病进行阐述,力求有证即有方,在本书凡例曰“所采古方,除试验获效外,其余必取方药之性味,按合所主之症,再思考订,果属针对不爽,才敢载笔,稍觉阻碍,即弃去。虽分量多寡,亦必筹较,未敢轻心相掉,贻误将来也”。在《妇科玉尺·带下》篇中所出现的52首治带方剂中,43首来源于从汉代到清代各名家著作,如十枣汤、小柴胡汤、归脾汤、芩术樗皮丸、酒煮当归丸等,并在此基础上加减。沈氏著书临证虽参引各家之说,虽不囿于一派一系[13],但通过对所有引用方剂分析发现其引用金元著名医家李杲的方剂最多,共9首,分别来源于《东垣试效方》、《兰室秘藏》、《内外伤辨惑论》;其次引用《太平惠民和剂局方》方剂5首,明代名医李梴所著《医学入门》中方剂4首。结合其治疗带下病主“健脾燥湿、升提胃气”,说明沈氏在带下病的治疗上多遵从于东垣之法。

带下病临床表现复杂,从古至今对带下病的辨治方法多样[14]。沈金鳌在带下病的论治上虽多引前人之见解,主要参考李杲、李梴等医家之言,但在此基础上结合临证经验,颇具特色。对《妇科玉尺·带下》篇的用药选方数据挖掘并结合原文内容可知,沈氏重视虚损带下病的治疗并多从脾、肝、肾论治,主张温补脏腑气血兼以利湿。并阐述不同颜色及不同年龄、生活阶段女性带下病的病因病机及选方,从不同角度对带下病进行分析,较为全面的展示了沈氏论治带下病的思路。随着社会的发展,现代医学中的阴道炎症、病毒感染等疾病亦可致带下病,在积极使用现代医学进行诊治的同时,配合中医辨证论治综合治疗可增强疗效、改善患者体质,降低复发率[15-17]。本文通过对沈氏辨析带下病方法及用药选方进行梳理总结,以期为现代中医临床诊治带下病提供理论及用药参考。