空间星光测量技术研究发展综述

袁利,王苗苗,武延鹏,王立,郑然

1. 北京控制工程研究所,北京 100190

2. 空间智能控制技术重点实验室,北京 100190

随着航天技术的发展与应用,人类的活动范围已经由地球表面延伸到外层空间,探索和开发太空资源的热潮高涨。未来太空作战的趋势逐渐加剧,使得空间在政治、经济、军事等方面的战略地位日益提高。以大比例尺测绘卫星、自主导航卫星、光学成像侦察卫星、目标监视预警卫星等为代表的高性能卫星是未来空间优势的基础,也是航天强国的重要标志。如何获取精确的姿态、指向等信息来保障高性能卫星顺利完成各项空间任务成为世界各国亟需解决的问题。

空间星光测量技术一般是指以已知准确位置的恒星天体为基准,通过光电探测方式对恒星成像并进行图像信息处理,最终解算空间飞行器的姿态、指向等关键信息的技术。包含星光测量理论方法及测量仪器,覆盖光学、机械、电子学、热学等多门学科,难度大且具有重要的战略应用价值。相比于其他测量手段,星光测量方式不受干扰、自主性好、可靠性高、精度高。目前测量精度已达到亚角秒级,如美国的AST-301星敏感器,测姿精度为0.54″(X/Y轴, 3σ)[1],国内的超高精度星敏感器[2],测姿精度为0.3″(X/Y轴, 3σ)。

新一代高性能卫星所肩负的空间任务更加多样化、复杂化,因此对空间星光测量技术提出了更高的要求。本文总结了典型空间星光测量敏感器及其应用技术的研究进展,分析了当前存在的关键技术问题,并展望了未来重点研究方向,旨在为业内人员提供一些参考。

1 研究进展及发展态势

空间星光测量技术最初是基于恒星星光矢量确定航天器的惯性姿态。多年来,得益于核心技术的发展以及任务需求的牵引,典型的空间星光测量敏感器及其应用技术均得到了迅猛发展。

1.1 星敏感器研究进展

作为典型的空间星光测量敏感器,星敏感器的研究起步于20世纪50年代。早期的星敏感器受限于析像管探测器[3]的稳定度、尺寸、重量、磁效应和高压击穿等问题,难以进一步发展和使用。20世纪70年代初期,电荷耦合器件(Charge Coupled Device, CCD)技术的出现以及集成电路的发展为星敏感器的换代提供了良好的契机,更大视场和像素阵列的CCD星敏感器研制成功[4]。此类星敏感器缺少自主星图识别和姿态计算功能,属于非自主式星敏感器。20世纪80年代中期,随着高速微处理器以及大容量存储器的出现,CCD星敏感器实现了全天区自主星图识别和实时姿态角输出[5-6]。20世纪90年代,有源像素传感器 (Active Pixel Sensor, APS)技术开始应用于星敏感器的研制[7-12],且在重量功耗等方面更具有优势。自此之后,自主式CCD/APS星敏感器技术日趋成熟,成为真正意义上完全自主的姿态测量部件。2000年以后,得益于探测器技术、光学设计加工工艺以及信息处理技术的突飞猛进,星敏感器综合性能大幅提升,国内外在精度、动态性能、数据更新率、轻量化[8,13-14]等方面均取得了长足的进展,形成了丰富的产品体系。

在精度提升方面,当前主流产品为3″~15″(X/Y轴, 3σ)的高精度星敏感器;少数产品为优于1″(X/Y轴, 3σ)的甚高精度星敏感器,即突破了亚角秒级测量精度水平。

高精度星敏感器的典型代表有:德国耶拿公司(Jena-Optronik)开发的ASTRO 15[15]、ASTRO APS星敏感器[16],法国索登公司(SODERN)的SED16、SED26星敏感器[17],意大利伽利略公司(Galileo)的A-STR、AA-STR星敏感器等[13]。国内高精度星敏感器的研制和发展同样非常活跃。北京控制工程研究所、北京航空航天大学、清华大学、上海航天控制技术研究所以及中国科学院下属研究所等多家单位均有代表性的高精度产品[2],此处不作详述。综合调研结果,此类产品一般采用一体化结构设计,视场范围10°~30°,重量为2~3 kg左右,寿命能够达到10~18年, 多应用于遥感卫星及导航卫星上,覆盖高中低轨。选取国内外目前在轨运行较多的高精度CCD/APS星敏感器,其主要技术指标对比如表1所示。

表1 国内外典型高精度星敏感器技术指标

通过表1中数据对比可知,APS高精度星敏感器比CCD高精度星敏感器的体积重量更小,功耗更低。国内高精度星敏感器在精度、更新率、动态性能、杂光抑制能力等方面与国外水平相当,在初始捕获时间方面优于国际同类产品。

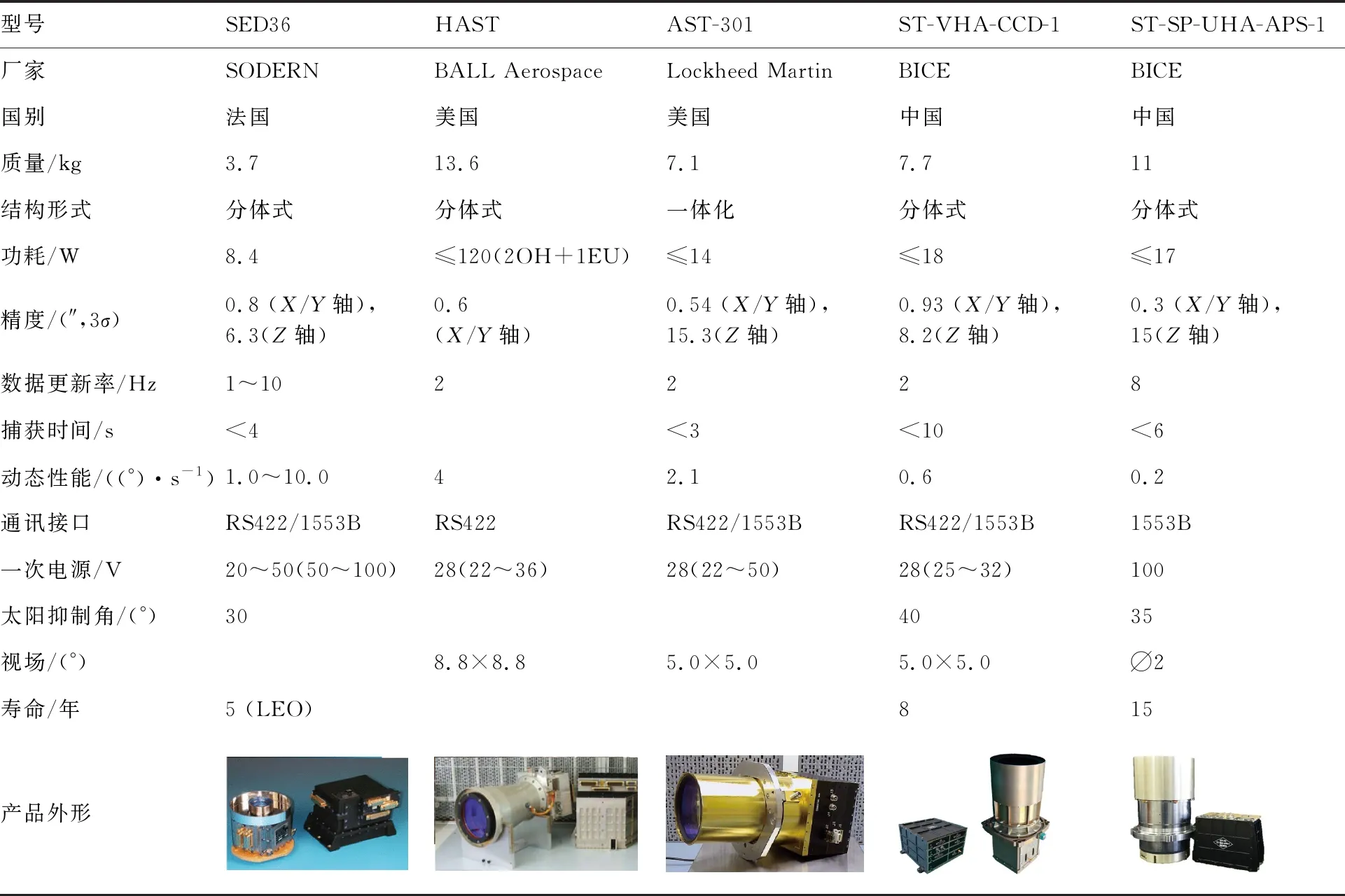

甚高精度星敏感器由于研制技术难度大、代价高,目前只有少数技术实力较强的机构有个别产品具有飞行经验,典型代表有:法国SODERN公司为英联邦地球观测SPOT系列之昴宿星(PLEIADES)研制的SED36星敏感器[18-19];美国保尔公司(BALL Aerospace)研制的HAST星敏感器[20]成功应用在对地观测卫星(Worldview)上;美国洛克西德·马丁公司(Lockheed Martin)研发的AST-301自主星敏感器作为主要的姿态测量部件应用在喷气动力实验室(Jet Propulsion Laboratory, JPL)的空间红外望远镜装置(Space InfRared Telescope Facility, SIRTF)上[21];中国在更高精度对地观测等任务需求的牵引下,近年来开展了亚角秒星敏感器技术的攻关,目前已有产品进行了飞行验证。国内外典型甚高精度星敏感器的技术指标对比如表2所示。

表2 国内外甚高精度星敏感器技术指标

这类产品一般选择小视场加大面阵方案保证单星定位精度;采用分体式结构优化热设计保证高稳定性和低热漂;采用高精度地面及在轨标定方法提高测量精度。比较国内外典型产品技术指标可知,国内甚高精度星敏感器在测量精度上已达到世界先进水平,但动态性能存在一定差距。

在动态性能提升方面,法国SODERN公司研制的HYDRA星敏感器表现尤为突出。通过多探头组合模式,配合高精度图像与姿态融合处理方法,能够实现无陀螺卫星姿态控制,可确定角速度最高达10 (°)/s,在姿态丢失的情况下,可在8 (°)/s的角速度下完成姿态捕获,实际在轨(SPOT6卫星)正常情况下的数据更新率为16 Hz[22]。国内北京控制工程研究所、北京航空航天大学和清华大学在此领域也取得了突破性进展[2]。

在轻量化方面,首先主流产品在同等精度的条件下重量功耗越来越小,其次国内外在超高集成度结构设计技术、快速星点提取定位算法和鲁棒性更好的星图识别算法方面取得了突破,纳皮型星敏感器领域硕果累累[23-28]。重量低至100 g以下,精度在3″~10″(3σ)水平的超小型高精度星敏感器研制成功,典型代表包括加拿大瑞尔森大学(Ryerson University)与辛克莱星际公司(Sinclair Interplanetary)联合开发的ST-16(也称S3S)星敏感器[24],国内典型代表是清华大学研制的皮型星敏感器(PST系列)[29],指标先进。

另外,国际上一些单位和机构开展了新型星敏感器的探索开发工作,如美国恒星视觉技术公司(StarVision)开发的恒星陀螺星敏感器SG100[30],以高达100 Hz的更新率输出高精度姿态和卫星角速率,可避免陀螺零漂的现象;美国OPC公司在美国海军项目支持下研制出的基于干涉测量的新型星敏感器[31],通过增加光学干涉前端,解耦了光学镜头、探测器分辨率与测量精度之间的关系;加拿大瑞尔森大学的研发团队开发的彩色星敏感器[32],将恒星颜色信息引入到传统的几何匹配模式中,但由此带来的信噪比下降、星数不足等问题尚待解决。

1.2 应用技术研究进展

目前国际上已将空间星光测量技术应用于高精度空间目标监视与定向、载荷基准监测及标校、激光惯性指向测量等任务中。

1.2.1 空间目标监视与定向应用

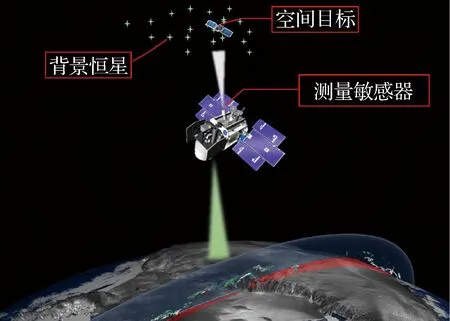

基于星光测量技术进行空间目标监视的原理如图1所示:在某监视任务时段内,测量敏感器对指向天区恒星背景及空间目标连续成像。通过恒星提取、识别及匹配获得惯性姿态的同时,利用目标与背景恒星所表现出的运动特性差异,进行目标证认。最终根据惯性姿态及目标相对位置可确定其惯性空间指向。此处的空间目标包括人造天体、X射线源等。

图1 空间目标监视场景

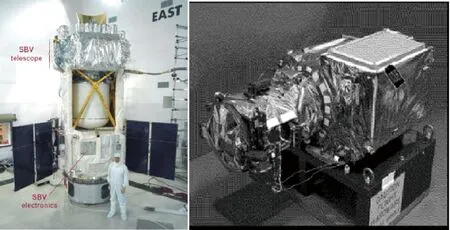

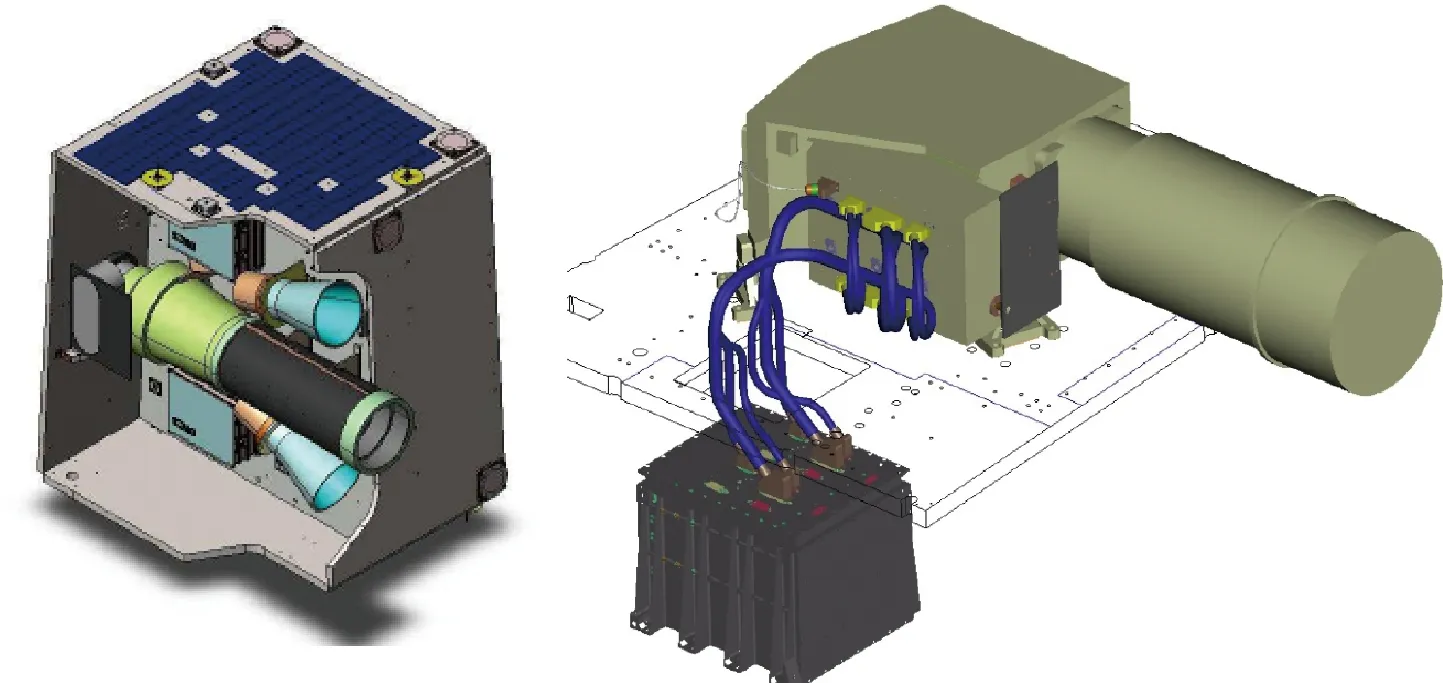

国外在这方面开展过很多研究工作。如图2所示:美国早在1996年发射的空间中段试验卫星(Midcourse Space experiment, MSX)[33-34],搭载天基可见光相机(Space-Based Visible, SBV),进行了关键技术验证。该相机的指向测量精度达到0.8 ″(1σ),可对7~15等星亮度的卫星进行探测和定向。

图2 美国中段试验卫星上的天基可见光相机[34]

之后,美国发射了天基空间目标监视系统(Space-Based Space Surveillance system, SBSS)的首颗卫星,SBV正式转为美国空间监视网的一部分[35]。除此之外,NASA的自主交会技术演示卫星(Double Asteroid Redirection Test, DART)[36]和美国国防高级研究计划局(DARPA)的“轨道快车”(Orbital Express, OE)任务[37]均采用空间星光测量技术进行追踪卫星和目标卫星之间距离、相对方向和姿态的测量。

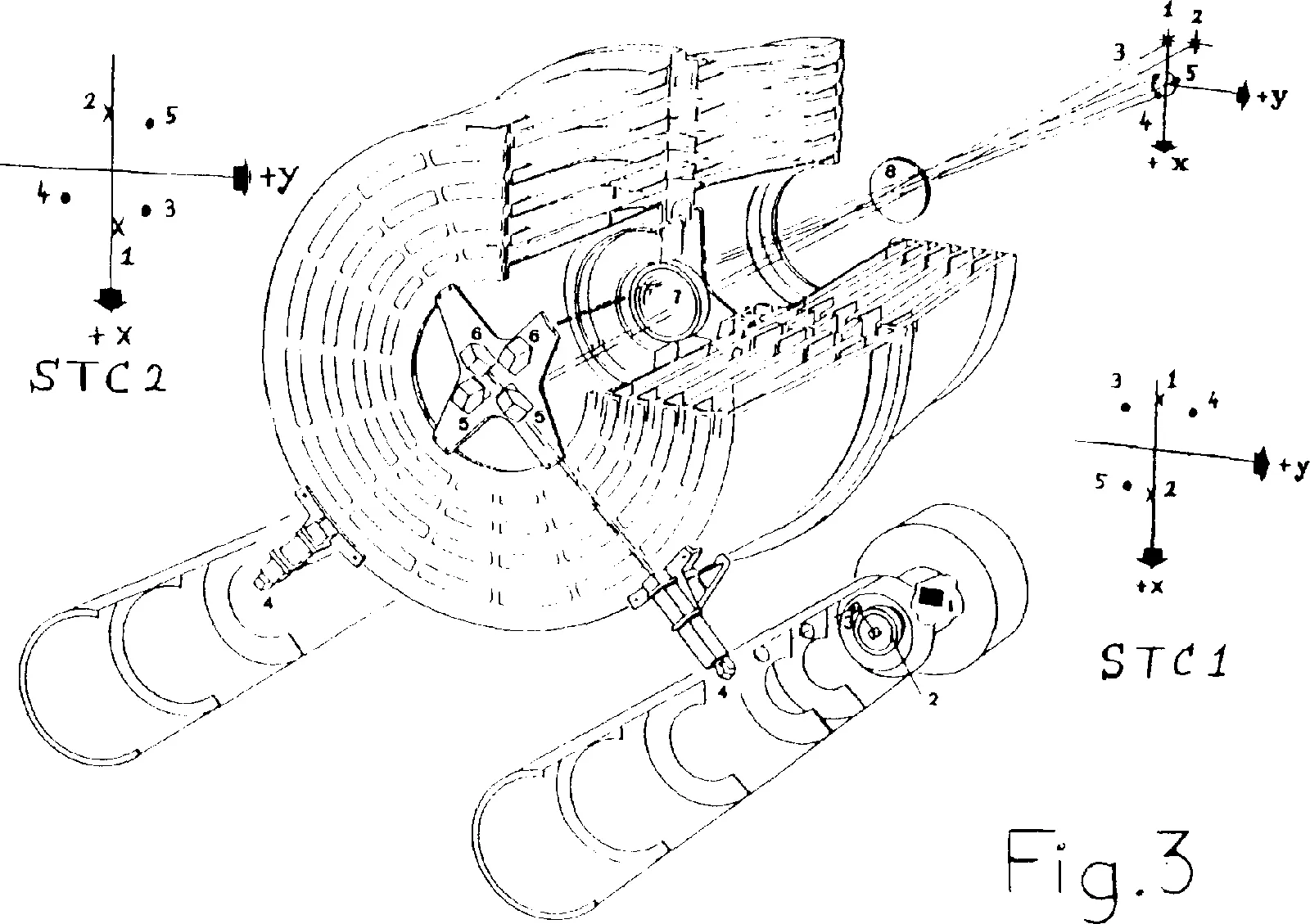

美国NASA于1999年发射的Chandra X射线卫星,如图3所示,其上配置有保尔公司研制的方位测量相机(Aspect Camera),能够为卫星提供实时的姿态数据,并对X射线源定向观测,测量精度达到0.2″(1σ)[38-39]。

图3 Chandra X射线观测卫星上的方位测量相机[38]

美国海军计划部署天基联合毫角秒探路者测量任务(Joint Milli-Arcsecond Pathfinder Survey mission, JMAPS)[40-41],如图4所示。该任务拟通过在卫星平台上安装光学望远镜的方式,对14等星亮度的空间目标进行观测,以期达到毫角秒级的指向确定精度,支持星间定向和卫星定位。

图4 美国JMAPS任务概念图[40]

加拿大的蓝宝石(SAPPHIRE)任务[42]中同样采用了光学探测敏感器OIS来确定人造天体的惯性指向,如图5所示。该敏感器指向测量精度优于1 ″(1σ)。

图5 加拿大蓝宝石卫星SAPPHIRE上的OIS相机[42]

国内西安光学精密机械研究所、北京空间机电研究所、北京控制工程研究所等多家单位均开展了目标监测及星间方向测量的应用研究,一些星相机产品已进行了在轨飞行验证。由调研情况可知,目前国内可以对目标卫星进行捕获识别,但在目标定轨编目方面与国外还存在差距,尚未建立健全的空间目标监视网络。

1.2.2 载荷基准监测及标校应用

载荷的基准是否发生变化在一定程度上决定了其工作质量。例如对地观测相机的视轴指向与星敏感器所在姿态测量系统之间的关联基准精度将直接影响卫星的地面定位精度。一般情况下通过机械固联方式能够减小一部分基准传递误差,但无法避免轨道力、热环境变化带来的变形影响。目前国际上一些天文观测卫星已经将空间星光测量技术应用于基准监测及标校。主要思路是通过主动光源引光建立星上载荷及整个工作链路上测量部件之间的联系,实时监测和修正基准漂移。

德国的X射线卫星(Roentgen Satellite, ROSAT)[43-44],其基准监测原理如图6所示。通过安装在载荷焦面的主动光源发射光线,经过棱镜折转后进入到星敏感器的视场内成像,从而计算得到载荷光轴和星敏感器光轴之间的实时角度关系,用于观测数据的事后修正和处理,测量精度1″(1σ)。

图6 德国X射线卫星上的基准光路监测方案[43]

前苏联资源和侦察卫星系列上所用的星相机产品,同样通过基准光路设计将基准光点和恒星成像在同一探测器上,以实现基准监测功能,测量精度为亚角秒量级。

从以上典型实例可知,空间星光测量技术在载荷基准监测方面的应用与目标监视原理基本相同,区别是载荷主动光源发出的光线作为参考光,可以通过光学成像链路设计及主动调制。国内目前尚未有此类通过参考光的有效监测得到姿态测量仪器与卫星平台、载荷之间的基准传递关系并进行有效标校的应用实例。

1.2.3 激光惯性指向测量应用

空间星光测量技术也可直接服务于星上载荷。国际上已有基于恒星矢量确定激光测高仪发出的激光光束的惯性指向,从而进行高精度高程定位的应用案例。美国2003年发射的对地观测激光测高卫星(Ice, Cloud and land Elevation Satellite, ICESat)[45],专门设计恒星参考系统(Stellar Reference System, SRS)确定激光的惯性指向。图7给出了激光指向测量方案,即采用常规星敏感器(Instrument Star Tracker, IST)、激光参考相机(Laser Reference Sensor, LRS)以及激光轮廓敏感器(Laser Profile Array, LPA)获取恒星及激光光斑图像,利用图像信息处理技术计算各光斑之间的关联,最终确定激光光束的惯性空间指向。测量精度为1.5″(1σ)[46],实现了陆地地貌、冰盖高程变化的精确测量。

图7 恒星参考系统方案[46]

后续的ICESat-2[47]卫星采用同样的原理确定激光惯性指向。在ICESat基础上对激光指向测量方案进行了优化设计,避免了ICESat卫星因LRS激光参考相机视场较小而难以保证在载荷工作的全周期内均有恒星可以稳定提取的问题。ICESat2卫星上先进地形激光测高系统(Advanced Topographic Laser Altimeter System, ATLAS)的布局如图8所示,其中激光参考相机LRS可对恒星和地面返回的激光同时成像。

图8 先进地形激光测高系统在冰二卫星上的布局[47]

目前国内的研究多集中在理论和应用开发阶段,尚无在轨应用的实例。面向后续遥感卫星的应用需求,如何利用空间星光测量技术高精度高可靠地确定载荷激光惯性指向,将成为研究重点。

1.3 发展态势

通过以上调研可知,空间星光测量技术发展迅猛,敏感器技术及其应用技术均取得了丰硕成果。总结其发展态势如下:

1) APS器件光电性能已全面赶超CCD,加上其集成度高、功耗低等优势,已经逐步取代CCD器件在星敏感器中得到广泛应用。但CCD在TDI/EMCCD等方面仍具备一定优势,继续在高端产品中发挥作用。

2) 处理器性能以及光学设计加工技术的迅猛发展,非球面技术已经引入星敏感器中,使得产品指标不断提升。高精度、高可靠、轻量化、低功耗的星敏感器目前已广泛应用于多种空间任务中。高稳定性低热漂的光机结构设计、高精度误差标定技术的突破使得测量精度达到亚角秒量级。

3) 高帧率成像技术、动态补偿技术、多探头信息融合等关键技术的突破,促使星敏感器动态跟踪能力大幅提升,最高达到10 (°)/s以上。动态条件下的测量精度不断提升,能够更好地服务于卫星高分辨率对地观测任务。

4) 恒星陀螺、干涉星敏、彩色星敏等新型星敏感器在不断探索中,能够在一定程度上解决传统星敏感器面临的问题,但同样带来了一些新的挑战。

5) 空间星光测量技术应用已扩展至目标监测、星上基准监测、激光惯性指向测量等领域,空间星光测量敏感器开始服务于光学载荷或者进一步扩展作为光学载荷存在。

2 关键技术问题

空间星光测量技术发展至今虽然已取得了丰硕成果,但是要进一步满足更加精细、复杂以及多样化的空间任务需求,尚存在一些关键性问题。

2.1 低频误差抑制及标校问题

国内外对星敏感器误差的分类已经有充分认识,其中变化周期为几秒至一个轨道周期的表述为低频误差[48-49]。近年来星敏感器高频误差改善明显,而与轨道力、热、光等空间多物理场相关的低频误差逐渐成为制约测量精度进一步提升的重要因素[50-52]。

针对低频误差国内外研究人员提出了较多标校方法,一种是事后处理或离线处理方式:包括姿态控制系统层面的滤波方法[53-56]和基于地标信息的离线校正方法等[57-58],但此类方法没有从源头上解决问题。另一种是从星敏感器自身出发的抑制方法:主要包括通过标定降低视场空间低频误差的方式和通过热稳定性设计降低温度变化带来的低频误差的方式。如法国SED36星敏感器一方面采用多项式校正和多区域再次校正的方法大幅降低了视场空间低频误差,另一方面设计了恒温系统,用钛/碳化硅结构替代铝合金架构,降低了温度交变带来的低频误差;美国AST-301在地面做性能试验时,即通过搜集多个星场数据,基于最小二乘拟合法重新计算标定系数。由于采集星场的随机性,恒星的星等、数目、颜色等信息均在地面试验中被平差掉,因而其结果更适用于在轨情况;美国HAST星敏感器则采用圆视场标定方法降低视场标定残差,采用高稳定的结构和光学设计降低光轴热漂移;国内隋杰等[59]开发了热力光联合仿真分析方法,为星敏感器光轴热稳定性评估提供了分析手段和设计指导工具;以光机电集成设计为依托,进行了光机结构高稳定设计,陈建峰等[60]基于Bipod结构进行了遮光罩安装结构优化设计,极大改善了结构热稳定性。

综合以上研究现状可知,目前国内外对低频误差补偿的重要性已有充分认识,并提出了一些针对性抑制方法,取得了一些成果。但仍存在以下问题:

1) 在姿态测量系统层面,用于低频误差分析的数据源单一,没有引入更多的参考数据进行分析比对,限制了误差分析的精度和可信度,不适应低频误差多变量影响的复杂规律建模与辨识。

2) 星敏感器低频误差在线辨识和补偿研究仍停留在一阶内方位元素的水平,高阶畸变和视场依赖误差的辨识研究还存在空白。

3) 相机与星敏感器间的夹角稳定性误差方面考虑较少,光轴在轨监测技术研究较为薄弱。

2.2 亚角秒级动态测量精度问题

近年来,高分辨率光学卫星影像分辨率逐渐从米级提升到亚米级,借助整星大范围敏捷机动能力,能通过沿轨道方向前后摆动获取同轨立体像对,具备了实现大比例尺测绘的必要条件。而星敏感器在小角速度条件下的测量精度已经达到亚角秒级,若高动态条件下仍能保持这一测量精度,则可为大比例尺立体测绘等任务提供超敏捷的动中成像能力。因此,亚角秒级动态测量精度已经成为亟待解决的关键问题。

就星敏感器设计而言,高动态、高精度是相互矛盾相互制约的因素,难以兼顾。亚角秒级精度的星敏感器一般需采用小视场高分辨率以获得较小的像元等效角来提高单星定位精度;高动态性能则需要大视场较大的像元等效角以减小角速度运动时产生的拖尾现象。若缩短曝光时间则信噪比下降,根据克拉美罗下界(Cramer-Rao Lower Bound, CRLB),星点位置精度将大幅下降,实现亚角秒难度很大。

当前国内外的亚角秒星敏感器在动态方面采取了一些积极的措施:AST301星敏感器采用自主延时积分方法进行X轴向的图像运动补偿,保证了2.1 (°)/s下的X轴精度;采用图像运动调节方式处理图像拖尾,得到最佳信噪比的合成图像,实现Y轴0.42 (°)/s速度下的精确跟踪[21]。HAST星敏感器在1 (°)/s角速度条件下的0.2″(1σ)测试能力和4 (°)/s的高动态条件下跟踪性能,使得WorldView卫星获得了空前的实时性和重访能力。多探头星敏感器则是通过多视场组合方案,实现动态跟踪能力的大幅提升。就研究现状而言,亚角秒级精度水平的星敏感器均未达到10 (°)/s 以上的动态能力,尚不能满足超敏捷卫星动中成像需求。

2.3 极高精度目标指向测量及定轨问题

目前,空间星光测量技术在目标监测证认方面已进行了关键技术验证并取得了不错的效果,指向测量精度达到了亚角秒水平,但是这对于目标精确定位、跟踪打击等军事应用还远远不够。要进一步提升至毫角秒级指向测量精度水平,存在以下难题需要解决:

1) 毫角秒级参考基准精度与毫角秒级测量精度需求之间的矛盾。一切天体和人造物体均在运动中,包括太阳系天体的运动、地球的公转自转效应、航天器的运动和抖动、恒星的运动等,对于指向测量仪器的参考基准恒星可产生严重影响,这其中的光行差、视差、引力偏折等天文效应在牛顿笛卡尔框架内修正,修正精度在几十个毫角秒量级,且随航天器和仪器指向的变化而变化。这样的修正精度对于目前高精度及甚高精度的星光测量敏感器而言是足够的,但是要进一步提升至毫角秒量级,则无法满足使用需求。

2) 呈指数增长的恒星背景与远距离空间小目标高精度定位的矛盾。目标尺寸小、距离远、特性未知、太阳相位角不等等因素导致空间目标能量暗弱且多变。假定目标近似球状,相位角为0°,表面反射率0.2,视场1°×1°,要观测10 cm@1 000 km目标,灵敏度达到12.5 Mv,银道区域内恒星有500颗以上;而要观测1 cm@1 000 km目标,灵敏度要达到17.5 Mv,视场内恒星有5 600颗。要获得更高的目标指向测量精度,一方面需要从密集恒星背景中有效提取出目标,另一方面需要对暗弱目标进行极高精度的定位,传统的细分质心定位法已经不能满足目标定位精度需求。这就给敏感器设计和信息流处理带来巨大挑战。

3) 目标编目定轨和有限观测数据的矛盾。精确编目需要长期多时段证认数据,然而当前仪器仅能完成有限弧段观测,数据相关性大;目标长时间运动特性复杂,或速度变化快,或曲线运动,目标易出视场关联不上;不同视角目标光变曲线给目标提取、分类、证认带来现实困难。

3 未来重点研究方向

结合以上技术进展、应用情况以及存在的关键问题,可以预测到空间星光测量技术未来重点研究方向主要包括:

1) 极高精度。随着美国JMAPS巡天任务的推进,测量精度需求将进一步提高至毫角秒水平。无论是姿态测量精度还是目标的指向测量精度一旦达到毫角秒量级,将能够大幅提升遥感测绘、天基攻防以及自主导航卫星的性能。要实现由当前的亚角秒级精度至毫角秒级精度的跃升,将面临巨大挑战。恒星参考基准、多物理场的影响、地面标定和精度测试技术均需要深入研究。

2) 高动态。遥感任务高时间分辨率和立体成像的需求发展,对星敏感器机动过程中测量精度要求越来越高。敏捷卫星为实现立体成像,姿态机动角度大且频繁,卫星姿态稳定度较差,要求星敏感器能够实现高动态条件下的高精度测量。如何显著提升动态测量精度,是未来所要突破的关键技术瓶颈。

3) 多功能。空间目标监视、惯性指向测量等应用需求对空间星光测量敏感器提出了更多的要求。目前多为监视相机与传统星敏感器进行配合达到测量目的,但这种级联方案组成复杂,可靠性低。基于现有的技术积累研究惯性指向测量、目标监测及跟踪、星上基准监测等多功能集成化的空间星光测量仪器也是未来主要发展方向之一。

4) 智能化。人工智能方法,可以从大数据中挖掘知识信息,具有自主学习、处理速度快的特点,在越来越多的领域中得到了广泛的应用。机器学习、深度学习算法层出不穷,以图形处理器(Graphics Processing Unit, GPU)、并行计算架构(Compute Unified Device Architecture, CUDA)、张量处理单元(Tensor Processing Unit, TPU)等为代表的并行计算以及神经网络硬件平台技术快速发展,皆为人工智能方法在空间星光测量敏感器中的应用提供了重要前提和保障。若采用人工智能方法,必将极大提高信息处理能力,为目前星光测量敏感器对空间环境多物理场的自我感知能力较弱、密集星场下的目标证认困难等问题提供新的解决方案,推动敏感器向智能化方向发展。

4 结束语

空间星光测量技术利用星光矢量信息进行姿态确定、惯性指向测量、基准监测,对于保证顺利完成航天器各项空间任务具有十分重要的意义。通过对国内外研究现状调研可知,星敏感器作为典型的空间星光测量敏感器,目前已达到亚角秒级精度水平。国际上对于目标惯性指向测量、星上基准监测等应用技术的研究促使星敏感器功能扩展为星相机、指向参考相机等,可服务于光学载荷或者作为载荷本身存在。在当前大比例尺测绘卫星、高分辨率光学成像侦察卫星、目标监测预警卫星等为代表的高性能卫星的迫切需求背景下,通过高质量的星光测量技术获取精确的姿态位置、目标指向信息仍是国际上的研究热点,将推动测量敏感器不断向更高精度、高动态、多功能以及智能化的方向发展。