黄河流域系统治理的对策建议

彭 祥

(中国水利水电科学研究院,100038,北京)

一、黄河流域用水状况

黄河以不足全国3%的水资源量支撑着全国近12%的人口、13%的粮食产量、14%的GDP 以及50 多座大中城市的供水任务。 目前黄河地表水开发利用率接近80%。 与其他江河不同,黄河向流域外的供水占全河来水的1/5,同时还承担着规模巨大的输沙任务。

近年黄河年均供水500 亿m3左右。 其中,流域内地表水供水量在280亿m3上下波动, 地下水开采量基本稳定在120 亿m3; 流域外供水量大体稳定在100 亿m3。 农业用水比重依然较高,占71%;生态环境用水仅为5%。

二、主要生态环境问题

1.汛期输沙用水不足

黄河水少沙多、水沙异源,需要在汛期维持一定规模的输沙水量。 但随着近年黄河来水量的减少和河道外用水量的增加,头道拐和利津汛期来水已远低于规划确定的输沙用水规模,存在较大缺口;而且随着上游梯级水库的陆续上马,黄河河道径流发生明显坦化, 汛期流量减少较多,宁蒙河段已很少出现2 000 m3/s 以上有利于输沙的流量过程,内蒙古三湖河口至头道拐河段淤积尤为严峻。2000 年小浪底水库上马后发挥了巨大的拦沙和调水调沙作用,近期黄河下游沙量减幅较大。

2.水土流失问题依然存在

全流域仍有约25 万km2的水土流失面积未得到有效治理,主要分布在黄土高原地区。

3.相关区域污染较重

黄河上中游能源重化工基地工业企业集中, 同时又是粮食主产区,宁蒙灌区、汾渭平原等农产品主产区农业及农村面源污染较为严重。 主要支流如汾河等水体污染严重。

4.河源地区生态系统退化明显

黄河河源区水资源量接近总水量的40%。 在过去60 年里,源区气温持续攀升,冰川退缩和冻土层消融加快、天然林草植被退化、草场沙化、湿地萎缩等问题突出,水源涵养功能大为降低。

5.河口天然湿地萎缩加速

近年来黄河入海水量减少,使得河口造陆速率下降,黄河三角洲滨海湿地呈现不断萎缩退化趋势,天然湿地萎缩近50%。

三、水沙变化系统性分析

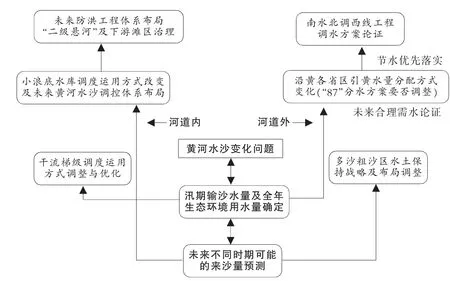

影响和制约黄河流域生态保护和高质量发展的因素或环节较多,许多因素或环节盘根错节、互为因果,构成一个复杂巨系统。 任何单一或局部治理目标的最优化,都不一定能够形成整体或系统治理目标最优的结果,因此黄河治理本质上是一个多目标优化问题,需要统筹考虑整体与局部、人与自然、体制与制度、资源禀赋与区位优势、当前与长远的多方面关系。 水沙变化对黄河治理的系统性影响逻辑分析见图1。

其中,对黄河水沙变化问题的认识和理解事关治黄全局:一方面,黄河汛期输沙水量及全年生态环境用水量的合理确定(维持或降低)事关黄河干流梯级调度运用方式是否改变、黄河“87”分水方案是要否调整以及南水北调西线工程是否上马等问题;另一方面,对黄河未来不同时期可能的来沙量预测(8 亿t 或3 亿t 左右)事关小浪底水库现状调度运用方式是否优化、 未来黄河水沙调控工程体系如何布局、“二级悬河”与下游滩区治理方略乃至黄土高原多沙粗沙区水土保持战略及布局是否做出调整。 这些问题具有较强的系统性,是事关黄河治理、保护与发展的全局性、根本性问题,牵一发而动全身。

四、重点把握的几个关系

尽管黄河治理保护涉及干支流河道内生态用水保障和流域水污染防治、河源区生态系统修复、黄土高原区水土流失治理、河口天然湿地修复等多方面问题,但当前流域生态保护和高质量发展的难点集中在对如下几个重大关系的把握上:

1.水沙变化与河道内合理输沙用水的关系

从百年尺度看,黄河来水、来沙量均呈明显减少迹象。 根据最新黄河流域水文系列修订成果,现状年均来水490 亿m3,近期年均实测沙量已不足3.0 亿t。黄河水沙变化既受到近年流域长系列降雨偏少、上中游地区暴雨频次减少导致入河泥沙减少等天然因素的影响,更受到黄河河道外用水刚性增加、 梯级水库长期拦沙作用、大范围长时期水土保持的保水固沙作用等人为因素对流域下垫面的干预。 根据国务院批复的黄河流域综合规划,头道拐和利津断面需全年输沙水量分别为200 亿m3、220 亿m3(输沙水量外包生态环境水量);但自1986 年龙羊峡水库建成运行后, 上述两个断面实际过水量仅为150 亿m3左右,存在50 亿~60 亿m3的缺口。目前社会上对黄河水沙变化广泛关注,尤其是对近年黄河沙量减少后,头道拐和利津断面的输沙水量是否可以减少的问题争议不断。

图1 水沙变化对黄河治理的系统性影响逻辑分析图

总的来看,黄河上中游地区未来降雨条件如何变化、历史上黄土高原植被较好时期黄河来沙量是否也存在较大的情况、小浪底水库的拦沙调沙作用能维系多久,尤其是未来黄河水沙人工调控工程如何布局等,仍需开展深入系统的研究和论证。

2.水资源开发利用、治理配置、节约保护与上中游地区高质量发展的关系

黄河自身水资源短缺但负载较重、水资源开发利用接近极限。 随着南水北调东、 中线工程的建成通水,下游河南、山东等地区的用水紧张矛盾得到有效缓解, 上中游地区成为全流域水资源供需矛盾最为尖锐的地区。 黄河流域近90%以上的来水、80%左右的用水和90%以上的缺水量都集中在上中游地区,现状用水缺口高达60 亿m3左右。甘肃、宁夏、内蒙古长期存在超指标用水情况。

一方面,黄河上中游地区与全国尤其是东部地区的发展差距在拉大;另一方面, 全国2/3 的煤炭资源、1/3以上的天然气资源和1/5 以上的石油资源都分布在这一地区。 在黄河近年来水偏少、河道外用水需求仍在增加的情况下,黄河流域尤其是上中游地区正承受着水资源开发利用与高质量发展的双重压力。

黄河流域有效灌溉面积近80%分布在上中游地区,农业是第一用水大户且主要依赖黄河水, 现状用水240 亿m3左右, 占地区总用水量的70%以上, 但节水灌溉面积仅占一半左右。 这一地区降雨少、蒸发大。 70%左右为大中型灌区, 渠系配套复杂、输水损失大,且农业灌溉有较强的生态功能,过量节水对绿洲生态产生不利影响,因此农业节水既存潜力又任重道远。

破解黄河上中游地区水资源开发利用、治理配置、节约保护与区域高质量发展的矛盾和问题, 需要统筹考虑不同地区国土空间功能定位与生态管控要求、 区域脆弱的生态环境、 西北地区相对落后的经济社会发展状况以及节水管理的社会成本等多方面因素的综合影响, 远非单纯提高水价、 调整农业种植结构或优化产业布局等方式即可简单解决, 还需从全局和战略的角度加以权衡。

3.“一龙管水”与“多龙治水”的关系

黄河沿线覆盖9 个省(自治区)、下游辐射黄淮海流域。 目前黄河干流龙羊峡以下河段已建、在建梯级工程28 座, 分属不同的管理主体或利益群体。受历史与现实多方面因素的影响,黄河流域的“委员会”管理方式缺位,流域管理与区域管理存在边界不清、 职责不明等问题, 在防洪、供水、灌溉、发电以及生态用水等方面“分头管理”等现象依然存在,短时期内真正实现全流域统一管理难度较大。

五、对策建议

1.做好黄河流域治理顶层设计

更加注重黄河流域保护和治理的系统性、整体性、协同性,有主有次、分层递进地开展工作。

(1)在黄河河道内

因干流河道内合理的输沙水量确定事关黄河治理全局,应紧紧抓住水沙关系调节这个“牛鼻子”,以黄河水沙关系及其变化为基点, 结合黄河近年来水沙变化情况, 进一步深入论证河道内合理的汛期输沙用水和非汛期生态环境用水量, 据此作为干流梯级水库尤其是小浪底水库调度运用、 未来水沙调控体系工程建设、下游滩区治理等战略布局的前提和基础。

(2)在黄河河道外

落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,坚持把水资源、水环境、水生态作为最大刚性约束,构建有利于促进各用水主体自主节约用水的奖惩机制,重点通过制度体系建设进一步规范、强化和引导各类用水主体的用水行为。 研究是否调整黄河“87”分水方案,将分水指标向上中游地区适当倾斜。 依据国土空间规划的功能定位和生态空间管控,统筹沿黄各省(自治区)的区位比较优势、经济社会发展与生态环境保护布局,进一步分析不同省(自治区)当前和未来合理用水需求及其可能的用水缺口,在此基础上深化西线调水多方案比选论证工作。 结合黄河河道内外生态环境用水统筹水源区保护、河口区治理以及沿黄重点水土流失地区的生态环境保护与治理相关工作。

2.探索创新黄河流域管理方式

结合中央提出的“共同抓好大保护、协同推进大治理”的有利时机,一是真正夯实黄河流域管理的 “委员会”职责,明确委员会管理机构的主体、权威地位,构建各相关省(自治区)政府参与黄河流域全过程决策管理的有效机制;二是彻底解决长期以来流域管理与区域管理边界不清、职责不明等问题;三是充分利用黄河流域委员会的管理平台, 理顺相关部委、沿黄各相关管理主体以及利益群体的管理方式,落实横向联合工作机制;四是进一步加强河长制湖长制以及社会公众与流域管理的有机融合,逐步形成治黄工作合力。

3.完善黄河制度体系等建设

(1)加强制度体系建设

一是在水法规层面,尽早出台黄河法,规范全河用水行为,保障河道内外基本用水权益,构建用水奖惩机制,解决沿河各省(自治区)用水信息不对称的问题;依据《黄河可供水量分配方案》等,加强黄河干、支流耗水指标细化工作, 确保黄河全流域用水有据可依且更具可操作性。 二是在水政策层面, 在有条件的地区继续实施水权转换, 进一步完善水价和水资源税征收管理制度, 推行阶梯水价和累进加价, 力争通过经济杠杆使水价更好地反映水资源的稀缺成本; 推进黄河流域水权交易或转让、 不同省 (自治区) 生态补偿、区域节水奖惩机制等相关政策。三是在水文化层面,继承、创新黄河先进水文化,通过典型示范、宣传引导等手段不断改变传统的不合理用水行为。

(2)加强信息体系建设

以水资源计量监控体系为核心,构建黄河全流域的信息化、网络化和智慧化平台,建立健全黄河流域水资源管理系统。

(3)加强规划体系建设

配合做好黄河流域生态保护和高质量发展总体规划及水利专项规划编制;统筹相关省(自治区)的区域性调水工程布局,既要避免重复性建设,又要保障相关水资源配置方案与西线工程等的合理衔接。

4.联合开展黄河重大问题攻关

黄河治理任务艰巨复杂,既要尊重自然规律、历史规律、经济规律和社会规律,又要统筹多个部门、多个学科、多个领域和多个利益群体。 建议围绕黄河流域生态保护和高质量发展的系列相关重大问题,采取更加开放的研究方式, 坚持信息共享、优势互补、互通有无、战略合作,为建设“幸福河”共同努力。 ■