间歇经口至食管管饲法对脑卒中致吞咽障碍患者的疗效分析

姜吉文 史建惜

(江苏省人民医院溧阳市分院,江苏溧阳 213300)

吞咽功能障碍最常见于脑卒中患者,在入院时有大概30%以上的患者都存在一定程度的吞咽障碍[1]。如果吞咽功能障碍处理不好,会增加出现肺炎的概率。间歇经口至食管法是指根据需要间歇经口途径放置导管至食管,流质营养物质通过该导管注入食管内,通过自身胃肠消化吸收提供机体营养支持的方法。为了更好地评价脑卒中致吞咽障碍患者采用间歇经口至食管法的治疗价值,故展开此研 究。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取江苏省人民医院溧阳市分院2018 年7 月至2019 年7 月收治的52 例脑卒中致吞咽障碍患者,利用随机数字表法将患者分为2 组,对照组(26 例)接受持续鼻胃管饲法营养支持治疗,观察组(26 例)接受间歇经口至食管管饲胃肠营养法。对照组中男性18 例,女性 8 例;年龄 42 ~ 78 岁,平均年龄(51.20±2.12)岁。观察组中男性21 例,女性5 例;年龄40 ~83 岁,平均年龄(51.28±2.33) 岁。2 组患者一般资料比较差异无统计学意义(P > 0.05)。

纳入标准:患者符合第四届脑血管疾病会议中制定的疾病诊断标准;洼田饮水试验分级≥3 级。排除标准[2]:合并其他咽喉疾病的患者;合并重要脏器功能衰竭的患者。

1.2 方法

对照组接受持续鼻胃管饲法(NG)营养支持治疗,予以患者硅胶胃管(生产厂家:江苏华东医疗器械实业有限公司)治疗,6 次 /d,200 ~ 300 mL/次,每次治疗的间隔时间在 2 ~ 3 h[3]。

观察组接受间歇经口至食管管饲法,予以患者间隙留置营养管(曾氏口腔营养管,专利号:ZL201320141185.9),取坐位或半卧位,对于清醒患者告知患者低头,做吞咽的动作,认知障碍者由家属托起头部,使下颌靠近胸骨柄,徐徐插入食道中段(口胃管置入长度30 cm)[4]。缓慢注入温度适中的流食,约200 ~300 mL。

在患者呼气末将胃管拔出,待灌食结束后,保持30 ~ 60 min 以上的进食姿势 3 ~ 6 次 /d。

1.3 观察指标

(1)营养状况、置管时间、吞咽功能恢复。营养状况主要包括:身体质量指数(BMI)、肱三头肌皮褶厚度(TSF)、血红蛋白(Hb)、血清白蛋白(ALB)、血清总蛋白(TP)。(2)置管并发症发生率。(3)简明健康状况量表(SF-36)生活质量评分。

1.4 统计学分析

采用统计学软件SPSS 20.0 处理数据,计量资料采用(x±s)表示,t 检验。计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验。P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 观察2 组营养状况、置管时间、吞咽功能恢复

观察组营养状况、置管时间、吞咽功能恢复优于对照组,组间比较差异有统计学意义(P <0.05),见表1。

表1 观察2 组患者营养状况、置管时间、吞咽功能恢复(x±s)

2.2 观察2 组置管并发症发生率

观察组置管并发症发生率低于对照组,组间比较差异有统计学意义(P <0.05),见表 2。

表2 观察2 组置管并发症发生率[例(%)]

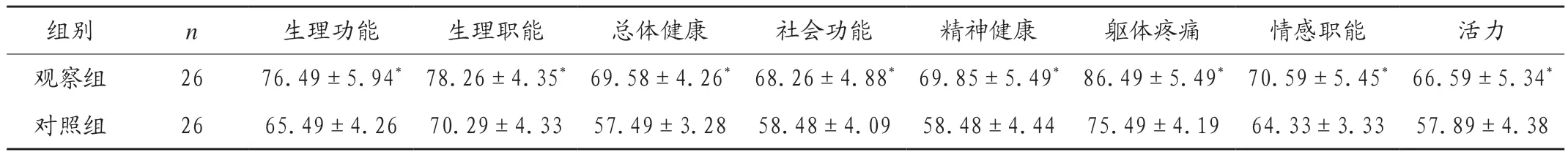

2.3 观察2 组SF-36 生活质量评分

观察组SF-36 生活质量评分优于对照组,组间比较差异有统计学意义(P < 0.05),见表 3。

表3 观察2 组SF-36 生活质量评分(x±s)

3 讨论

脑卒中患者会存在不同程度的吞咽功能障碍,现阶段主要的营养支持方式为鼻胃管饲法。但是,针对患者吞咽功能的恢复现阶段无确切的治疗方法。

持续鼻胃管饲法营养支持,在急诊抢救以及短期营养支持治疗中作用显著,但是,脑卒中致吞咽障碍患者在长期营养支持中易出现并发症,如反流、误吸性肺炎、贲门松弛、营养不良等[5]。持续鼻胃管饲法,会导致食管下段蠕动减慢或贲门狭窄,对患者的吞咽功能恢复具有一定的抑制效果,延长患者的病程时间,增加患者的治疗费用,甚至降低患者的生活质量。研究证实,间歇经口至食管管饲法可以更好地促进患者吞咽功能恢复,改善患者的生活质量评分,有利于维护脑卒中外表形象,提升患者的社会交流能力。间歇经口至食管管饲法操作方法简单,符合人体进食的生理途径,痛苦低,患者的接受度更高。本研究观察组营养状况、置管时间、吞咽功能恢复优于对照组,置管并发症发生率低于对照组,SF-36 评分高于对照组(P <0.05)。证明脑卒中致吞咽障碍患者采用间歇经口至食管法可以取得确切成效。

综上所述,脑卒中致吞咽障碍患者采用间歇经口至食管法治疗效果显著,可以在临床治疗中予以推广。