石漠化治理区药用植物资源现状调查与分析

张红梅,陈 浒,王存璐,李林芝,郭 城,陈 静

(贵州师范大学 中国南方喀斯特研究院,国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心,贵州 贵阳 550001)

药用植物资源是指含有药用成分、具有医疗用途,可作为植物性药物开发利用的植物类群[1]。药用植物是中药材的主要来源,它具有预防、治疗、养生等多重功能。近年来,野生药用植物越来越受到人们的重视,研究地区药用植物的种类、分布及其储量成为学术界的一大热点[2],研究人员分别对江西、四川、内蒙古、西藏等自然保护区进行野生药用植物资源进行普查,分析了其野生药用植物资源的多样性并提出了保护利用的途径和方法[3-6]。以“植物王国”著称的云南是我国药用植物的一大宝库,其野生药用植物重要的达1000余种[7],因此早期喀斯特地区药用植物研究大都集中在云南地区[8-11],随着各喀斯特地区研究的开展,贵州药用植物的研究增多且多以个别属的珍稀药用植物或某一类型的药用植物研究为主,何顺志[12]调查研究了黔西北喀斯特高原药用植物资源,药用植物丰富,隶属于196科672属1474种。何梅等[13]对贵州喀斯特地区药用植物的种类、分布、现状及用途进行调查,提出了药用植物资源合理开发利用的构想。卢文芸等[14]、刘利平等[15]和杨加文等[16]分别研究了石斛属(Dendrobium)、天南星属(Arisaema)、萝藦科(Asclepiadaceae)鹅绒藤属(Cynanchum)药用植物资源的种类和分布,为合理开发利用药用植物提供科学指导。刘思朝等[17]结合民族植物学研究凯里市侗族药用植物发现,侗族药材以治疗风湿关节、跌打损伤等常见疾病为主。

石漠化是指在热带、亚热带湿润—半湿润、半干旱气候条件和岩溶极其发育的自然背景下,受人为活动干扰,地表植被遭受破坏,造成土壤严重侵蚀,基岩大面积裸露,石砾堆积的土地退化现象[18]。

1 研究区概况

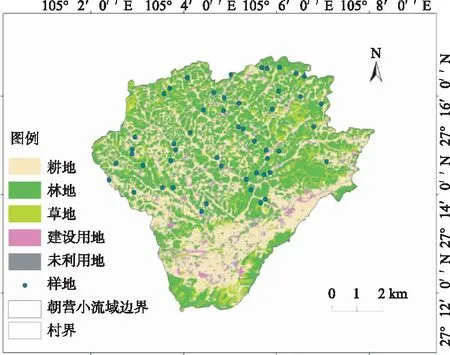

贵州毕节撒拉溪示范区(27°11′~ 27°16′N,105°2′~ 105°8′E),属喀斯特高原山地区,海拔1600~2081 m,区域面积86.27 km2;降水主要集中在5~9月,年降水量900~1000 mm,年平均降水900 mm,年平均气温13℃[21],年均日照1261 h,无霜期258 d[22],为亚热带湿润季风气候,四季分明,冬春寒冷干燥,夏秋温暖湿润。土壤以黄壤为主,部分地区分布有黄棕壤。依据《贵州植被》划分,研究区植被类型分为亚热带山地暖性针叶林、亚热带山地针阔混交林、亚热带常绿阔叶林、亚热带山地硬叶常绿阔叶林、中亚热带常绿落叶阔叶混交林、中亚热带落叶阔叶林、亚高山常绿革叶灌丛、山地落叶灌丛、中亚热带山地灌草丛[23]。

2 研究方法

2.1 样线调查

2018年7月~2018年11月、2019年4月~2019年10月,于春、夏、秋、初冬四个物候时期在研究区内采用样线和样方结合的方法对研究区内的药用植物展开调查,对一些特殊生境(溶洞洞口、落水洞入口等)进行踏查。样线设置参考邹东廷[24]、罗建[6]等设置方法,根据喀斯特高原的实际情况设置山麓线、山脊线、山谷线、垂直海拔线四种线路,以冲锋、茅坪、朝营、钟山、龙凤为中心向外辐射展开搜索式的调查,共设32条样线,每条样线1~4 km。样线间隔2 km[25]。受喀斯特地形地貌的影响,样线间有小部分重叠。调查中,分别记录药用植物的种类、数量、分布地点、海拔高度及生境等基本信息,采集标本并拍摄该植物的生境及基本鉴别特征,然后将标本带回实验室,查阅《中国植物志》、《贵州植物志》等对植物进行鉴定。

2.2 样方调查

由于研究区为喀斯特高原山地地貌,生境相对复杂,样线调查无法覆盖整个区域,为了调查的科学性及全面性,在研究区内设置一定数量样方辅助调查。样地的选择与设置参考马卫峰等人中药资源野外数据采集设计,依据研究区的植被类型、地形设置样地[26]50个(图1),每个样地200 m×200 m,每个样地设2个20 m×20 m样方,样方内设置5个5 m×5 m的小样方调查灌木层植物,在5 m×5 m的小样方内设置5个1 m×1 m的样方调查草本植物。记录样方内的植物种类、数量、坡度、海拔及生境,对部分植物进行标本采集带回实验室鉴定。

图1 研究区药用植物调查样地设置图

3 结果分析

3.1 物种组成

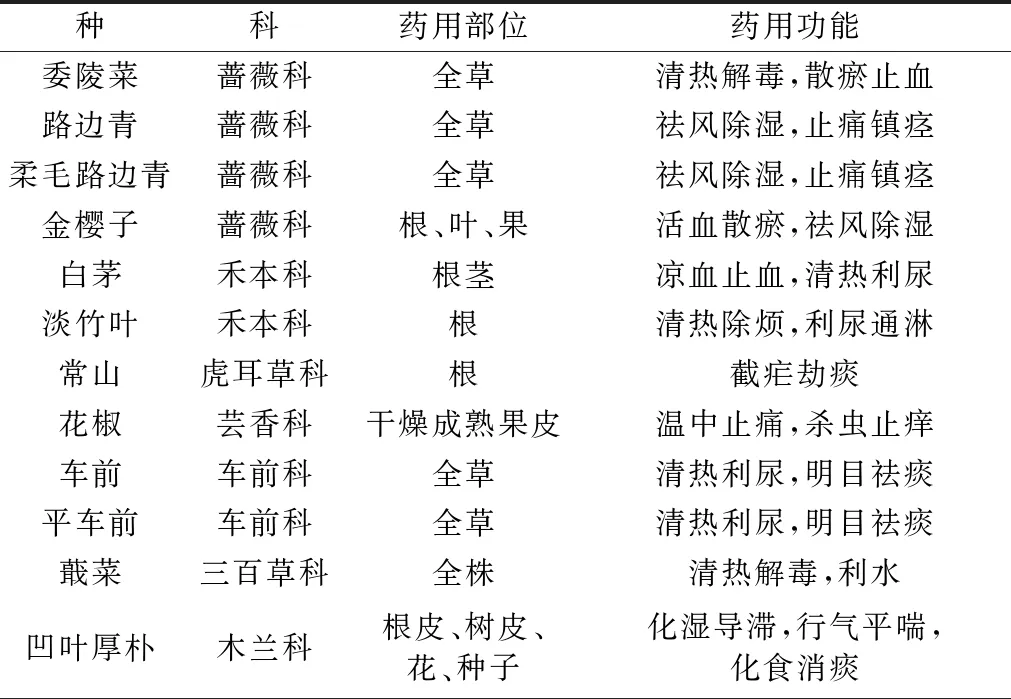

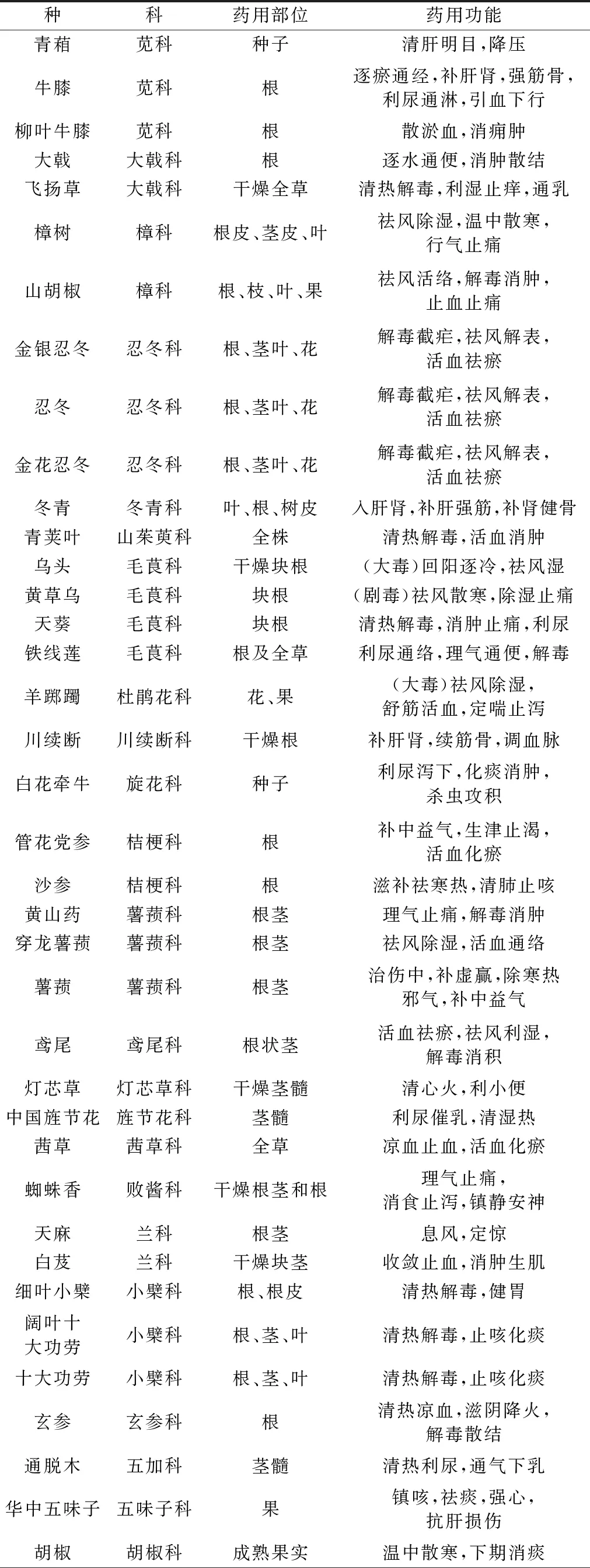

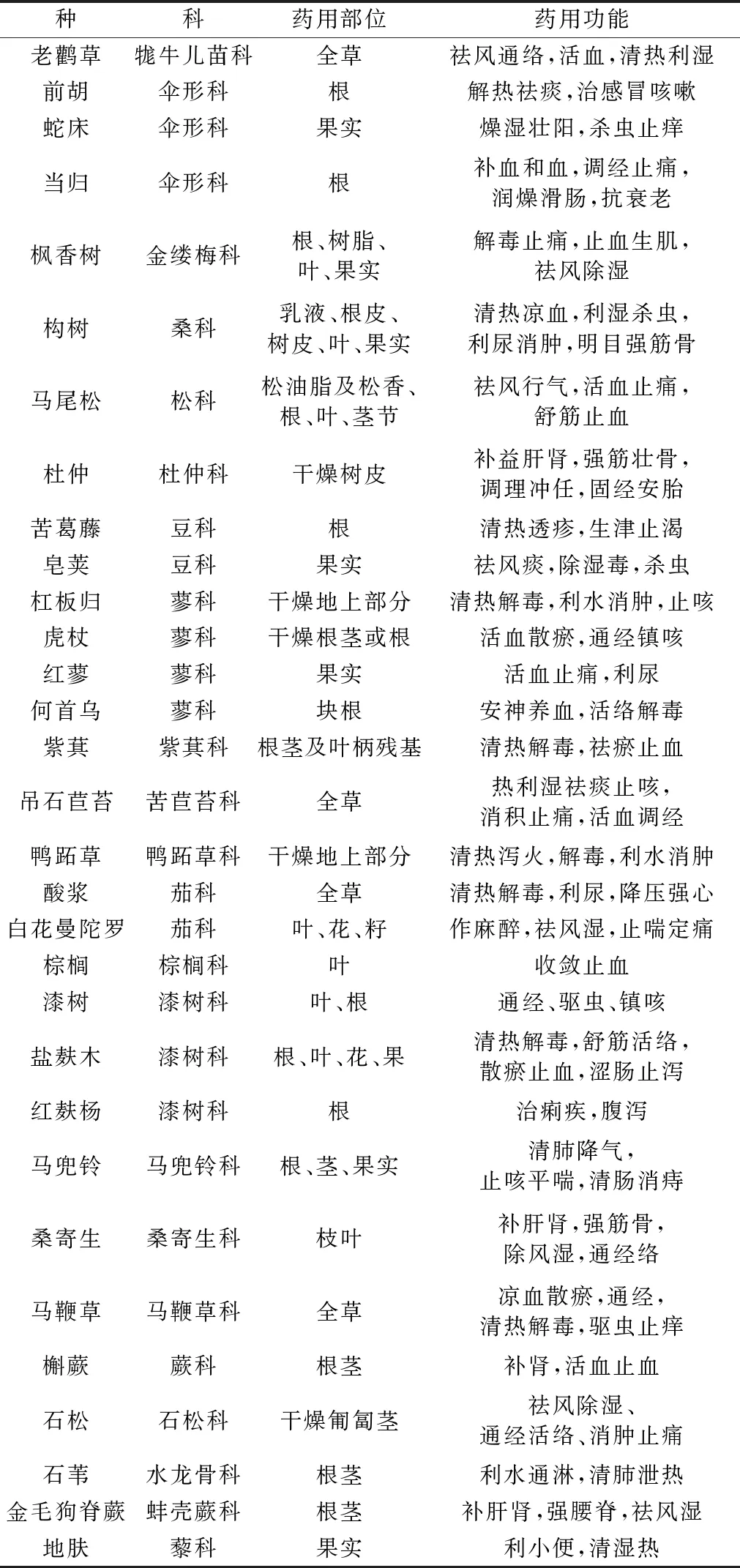

研究区植物物种丰富,目前总计133科437属720种,其中蕨类植物10科14属17种,裸子植物6科8属10种,被子植物117科415属693种。被子植物中,单子叶植物15科75属121种,双子叶植物102科340属572种。喀斯特高原特殊生境还孕育了许多特有种及变种,如黔腊瓣花(Corylopsisobovata)、毕节小檗(Berberisguizhouensis)、刺异叶花椒(Zanthoxylumdimorphophyllumvar.spinifolium)等。根据所调查到的植物种类筛选出药用植物总计121科339属516种,其中蕨类9科10属13种,裸子植物4科5属5种,被子植物108科324属498种。根据全国中药资源普查重点调查药用植物名录[27]统计,研究区涉及国家重点调查的品种有117种,见表1。

表1 研究区全国中药资源普查重点调查药用植物名录

续表1 研究区全国中药资源普查重点调查药用植物名录

续表1 研究区全国中药资源普查重点调查药用植物名录

续表1 研究区全国中药资源普查重点调查药用植物名录

3.2 药用植物资源特征

3.2.1 科属组成

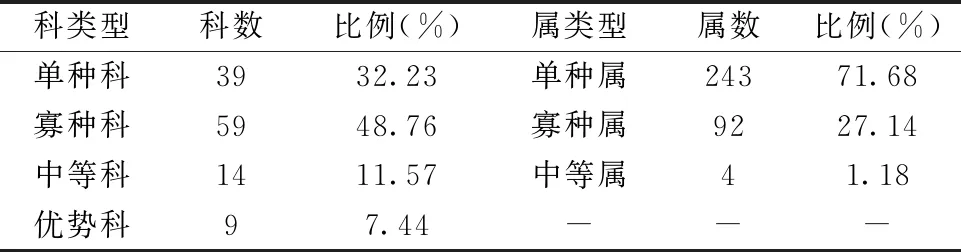

在统计的121科中,优势科有菊科(Compositae)、蔷薇科(Rosaceae)、百合科(Liliaceae) 、豆科 (Leguminosae)、禾本科(Gramineae)、唇形科(Labiatae)、杜鹃花科(Rhodoraceae)、忍冬科(Caprifoliaceae)、毛茛科(Ranunculaceae),占总科数的7.44%,其中菊科35属47种,蔷薇科13属33种,百合科14属24种,豆科13属19种,禾本科12属17种,唇形科14属15种,杜鹃科5属14种,忍冬科5属13种,毛茛科6属13种,总计195种,占总种数的37.79%。单种科有三百草科(Saururaceae)、木兰科(Magnoliaceae)、柿树科(Ebenaceae)、野牡丹科(Melastomataceae)、百部科(Stemonaceae)、安息香科(Styracaceae)、苦苣苔科(Gesneriaceae)、蛇菰科(Balanophoraceae)等39科39种,占总科数的32.23%,占总种数的7.56%(表2);寡种(2~5种)科[28]有水龙骨科(Polypodiaceae) 、远志科(Polygalaceae)、八角科(Illiciaceae)、鸢尾科(Iridaceae)、罂粟科(Papaveraceae)、金缕梅科(Hamamelidaceae)等59科214种,占总科数的48.76%,占总种数的41.47%;中等科(6~ 10种)有蓼科(Polygonaceae)、龙胆科(Gentianaceae)、天南星科(Araceae)、荨麻科(Urticaceae)、虎耳草科(Saxifragaceae)、兰科(Orchidaceae)等14科68种,占总科数的11.57%,占总种数的13.18%。在339属药用植物中单种属243属,占总属的71.68%;寡种(2~5种)属92属,占总属数的27.14%;中等属(6~10种)4属,占总属数的1.18%。研究区药用植物优势科和优势属所占的比例小,单种科属及寡种科属所占比例大,说明研究区药用植物的种类组成复杂且丰富,具有较高的生物多样性。

表2 研究区药用植物科属组成

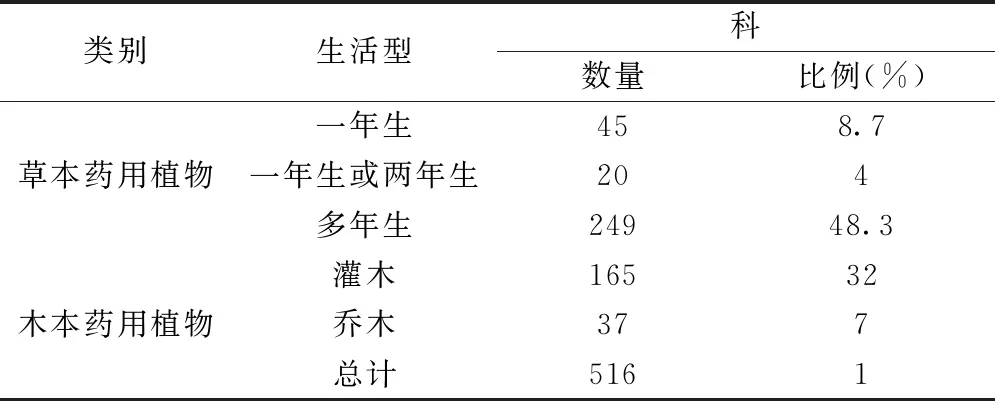

3.2.2 生活型组成

植物生活型分为草本植物和木本植物两大类,草本植物依据植物本身的生活周期分为一年生、两年生、多年生3种,木本植物则根据植株高度及分枝部位不同分为乔木、灌木、半灌木3种[29]。研究区草本药用植物包含一二年生草本、多年生草本及草质藤本共计314种,占总数的60.85%,其中一年生草本45种,占总数的8.7%,一年生或两年生草本20种,占总数的4%,多年生草本249种,占总数的48.3%。木本药用植物202种,占总数的39.15%,其中灌木(包括半灌木、木质藤本)165种,占总数的32%;乔木37种,占总数的7%(表3)。研究区药用植物生活型组成以多年生草本为主,常绿落叶灌木为辅,一定程度上体现了研究区植物群落的多样性。

所有相关数据使用EPIDAT3.0录入数据库,使用SPSS 19.0统计软件对数据进行统计学分析,计量资料采用平均值±标准差(±s)表示,比较采用t检验。计数资料以率表示,应用卡方检验。指标改善值=治疗后值-治疗前值。主观指标改善与动态影像测量改善的相关分析采用Pearson相关分析。P<0.05为差异有统计学意义。

表3 研究区药用植物生活型组成

3.2.3 药用部位

药用植物一般都有多个部位可入药,不同部位入药具有不同的药用功能。依据药用部位的分类原则,研究区药用植物药用部位大致分为全草或全株、干燥地上部分、根、根茎、根皮、树皮、枝叶、茎叶、块茎、鳞茎、花、花序、果实、种子、树脂等类别[30]。部分药用植物有多个部位可入药,忍冬(Lonicerajaponica)、火棘(Pyracanthafortuneana)、苍耳(Xanthiumsibiricum)及中华猕猴桃(Actinidiachinensis)等茎叶、根及果都是常用的入药部位。采用重复计算法[31]对药用部位的种数进行统计显示,研究区全草或全株入药的植物186种,占总种数的36.05%;根及根茎入药的植物240种,占总种数的46.51%;根皮、树皮入药的40种,占总种数的7.75%;枝叶、茎叶入药的植物113种,占总种数的21.9%;块茎、鳞茎入药的17种,占总种数的3.3%;花、花序入药的42种,占总种数的8.14%;果实种子入药的植物71种,占总种数的13.76%(表1)。以树脂入药的有枫香树(Liquidambarformosana)和马尾松(Pinusmassoniana),野茉莉(Styraxjaponicus)以虫瘿内白粉入药,海金沙(Lygodiumjaponicum)以干燥成熟孢子入药,灯芯草(Juncuseffusus)、中国旌节花(Stachyuruschinensis)及通脱木(Tetrapanaxpapyrifer)的入药部位是茎髓。

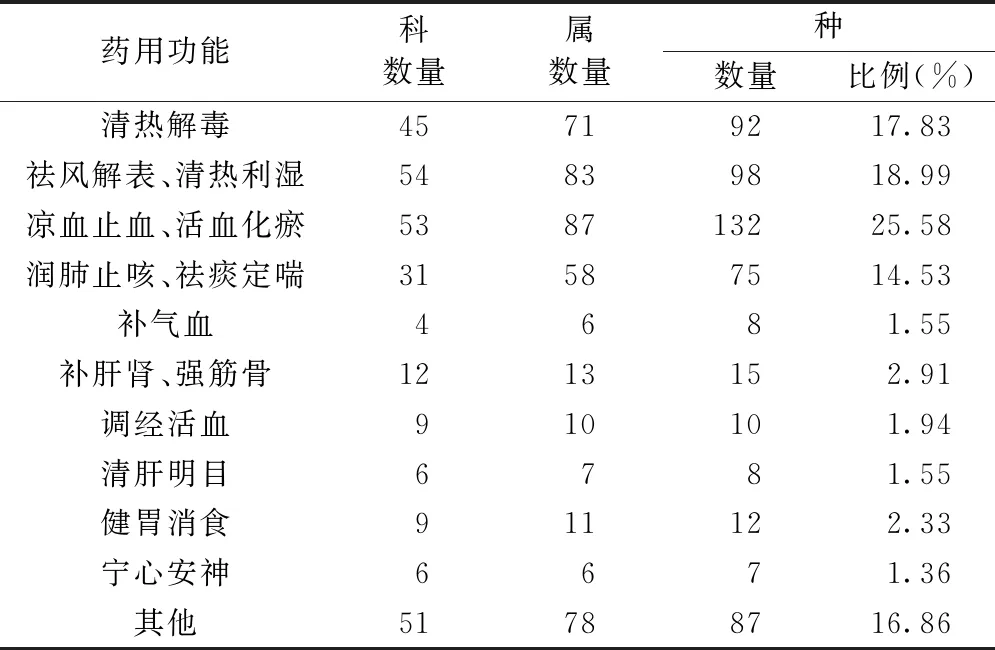

3.2.4 药用功能

药用植物的药用功能也采用重复计算法,药用功能根据国《家药典中药手册》[32]进行划分。据统计,研究区药用植物以凉血止血、活血祛瘀、祛风解表及清热解毒的居多,其中凉血止血、活血祛瘀的包括茜草(Rubiacordifolia)、萝藦(Metaplexisjaponica)、疏花蛇菰(Balanophoralaxiflora)等53科87属132种,占总种数的25.58%;清热解毒的有西南栒子(Cotoneasterfranchetii)、蛇含委陵菜(Potentillakleiniana)等45科71属92种,占总种数的17.83%;祛风解表、清热利湿的54科83属98种,代表种有水金凤(Impatiensnoli-tangere)、黄水枝(Tiarellapolyphylla)等,占总种数的18.99%;润肺止咳、祛痰定喘的31科58属75种,占总种数的14.53%,代表种有百合(Liliumbrowniivar.viridulum)、黄精(Polygonatumsibiricum)等。研究区药用植物功能具有多样性且珍稀药用植物较多,其中珍稀濒危植物红豆杉(Taxuschinensis)和三尖杉(Cephalotaxusfortunei)能够提取抗癌物质——紫杉酚[33],其他药用功能分析见表4。

表4 研究区药用植物不同药用功能组成

4 药用植物资源开发与利用

4.1 药用植物资源利用现状

研究区栽培的野生药用植物主要有半夏(Pinelliaternata)、白芨(Bletillastriata)、麦冬(Ophiopogonjaponicus)、缫丝花(刺梨)(Rosaroxburghii)、忍冬(Lonicerajaponica)、唐菖蒲(Gladiolusgandavensis)和萱草(Hemerocallisfulva)等,所栽培植物主要用于观赏,部分作为药用,栽种规模小而零星,开发利用程度低。村民为了增加收入和药用对野生珍稀药用植物天麻(Gastrodiaelata)、蕙兰(Cymbidiumfaberi)、滇重楼(Parispolyphyllavar.yunnanensis)、七叶一枝花(Parispolyphyllavar.polyphylla)、黄精(Polygonatumsibiricum)、紫萼(Hostaventricosa)等进行采挖,过度采挖和破坏导致珍稀药用植物急剧减少,其中野生天麻、蕙兰在野外已难觅踪迹,滇重楼、黄精数量急剧减少甚至濒临灭绝。

4.2 药用植物资源保护利用的途径

4.2.1 明确药用植物资源权属,健全资源管理法规

毕节喀斯特石漠化治理区缺乏药用植物资源的本底数据,管理法规不健全,无权属观念或权属观念淡漠。调查发现,当地居民对资源的权属毫无概念或观念淡漠,认为自然的无主,谁得到归谁所有,这种对药用植物资源竞相掠夺的现象会导致药用植物资源趋向枯竭[34]。了解地区的药用植物资源情况、明确药用植物资源权属[35]、制定相应的管理法规是喀斯特区药用植物资源开发与利用的前提和保障。

4.2.2 加强野生药用植物资源的保护

加强喀斯特石漠化区的野生药用植物资源的保护,进行药用植物资源知识的宣传与普及,强化执法力度的同时扶持区内的药用植物栽培及抚育,在喀斯特山区根据岩性、土壤类型、土层厚度、坡位、坡形及土壤化学性质[36]选择适宜的区域进行栽培,同时采用间歇式和轮流保护措施[37],在种植业上给予适当的政策补贴,缓解地区居民的生活压力从而减少对野生药用植物的采挖。

4.2.3 药用植物资源合理开发利用

在做到充分保护优质药用植物资源的基础上,对于珍稀濒危药用植物,应该适量采摘甚至不采摘,可以选择采摘栽培的同种植物或其他功效相当的药用植物作为替代,天麻在野生环境下十分稀有,在人工还没培育出来期间应禁止采摘,或在针对平肝息风类药用植物里,寻找功效相当的药用植物代替[38],坚决杜绝无限制毁灭性采摘。对该区药用植物资源的利用,应紧密结合各类药用植物在该山区的分布频度、现存多度、种群结构、种群消失速率,以及它们各自的抗灾能力等各方面的因素[39]进行适度的采摘,从而实现野生药用植物资源的可持续利用。

4.2.4 药用植物产业开发与石漠化生态治理相结合

石漠化的发生严重影响了地区人类的生产和生活,在地区植物名录中筛选抗逆性强的乡土药用植物,根据不同程度的石漠化区域进行药用植物配置既是喀斯特高原区产业经济发展的需要,更是石漠化治理与生态恢复的必然要求。在无或潜在石漠化地区实行封山育林,减少人为干扰和破坏,促进该区域自然修复;轻度石漠化地区按乔灌草藤分别为20%、30%、30%、20%比例进行人工栽培或补种乔木栓皮栎(Quercusvariabilis)和青冈(Cyclobalanopsisglauca),灌木刺梨、火棘、花椒(Zanthoxylumbungeanum)及小灌木吊石苣苔(Lysionotuspauciflorus),草本药用植物白茅(Imperatacylindrica)、车前草(Plantagoasiatica)、夏枯草(Prunellavulgarisvar.vulgaris),藤本苦葛藤(Puerariapeduncularis)、忍冬、何首乌(Fallopiamultiflora)等。中、强度石漠化区域按灌草藤分别为30%、30%、40%的比例[40]人工补种灌木刺梨、火棘、竹叶花椒(Zanthoxylumplanispinum)等,草本白茅、红花龙胆(Gentianarhodantha)等,藤本苦葛藤、铁线莲(Clematisflorida)等。在已有的混农林如核桃林、刺梨地、核桃+刺梨等区域种植耐阴抗旱药用植物黄草乌(Aconitumvilmorinianum)、紫萼等,对于玉米、大豆套种旱地里可在其边缘栽培半夏。药用植物的产业开发不仅仅局限于大棚栽培,而是应当根据当地石漠化发生的现状合理配置药用植物,既能够促进地区药用植物产业的发展,增加地区的经济收入,又能够维持人与生态的平衡,修复和保护喀斯特石漠化区脆弱的生态环境。

5 结论与展望

毕节喀斯特石漠化区独特的地理环境、气候和生态条件蕴藏了丰富的野生药用植物,其野生药用植物在植物种类、入药部位、药用功能等方面具有丰富的多样性。如何在保护喀斯特生态环境、满足生产发展需求的同时保护野生药用植物、防止物种灭绝是当前中国生物多样性保护工作所面临的一大挑战。进一步深化研究喀斯特高原区药用植物资源的次生代谢与环境因子之间的关系,在生态学理论的基础上进行药用植物资源配置,从药用植物的耐受性以及特异性生态因子对药用植物品质的影响出发,丰富和发展药用植物的生态培育原理,进而制定合理有效地喀斯特高原药用植物培育驯化技术和方法。在合理实施药用植物培育方法的前提下,采取就地保护和迁地保护相结合等措施为药用植物提供一个可抵御物种灭绝的环境。同时建立毕节喀斯特高原区药用植物物种信息数据库,为当地人类更好地筛选优质药用植物提供参考;充分利用药用植物资源培育技术,进一步解决地区的药用植物资源的源头建设问题,从而更好地治理喀斯特地区的石漠化以及恢复已退化的生态环境。

————水溶蚀岩石的奇观