太极拳对老年心肌梗死后心力衰竭患者心脏功能的效果

于曼丽,姜衡,李彬,柴丽莉,沈慧,施峰,谢东峰,林兴中

1.海军军医大学长海医院心内科,上海市 200433;2.上海交通大学附属第一人民医院松江分院心内科,上海市 201600;3.上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心,上海市 201615;4.上海市第五康复医院,上海市 201699;5.上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心,上海市201600

随着生活方式的改变,高血压、高血糖、高血脂、人口老龄化加速以及吸烟、缺少运动等各种危险因素的综合作用,冠心病发病率逐年升高,已成为全球范围影响人类健康的主要病种之一。其中心肌梗死是现今我国主要致残、致死的疾病之一,严重威胁着人们的生命健康[1]。

随着医疗技术的不断发展,对心肌梗死患者进行早期介入治疗能够最大程度保留心脏的功能,但仅局限于心脏血运重建已不足以满足人们的要求,还需尽可能地提高患者活动耐量和生活质量[2]。老年心肌梗死患者常伴有紧张恐慌的情绪和严重的心理负担,病情易反复,常需住院治疗,给患者家庭和医疗保障系统带来沉重的经济和社会负担[3-4]。尽管由于药物规范治疗以及介入水平的极大提高,心肌梗死的致死率已明显下降,但老年患者心肌梗死后心力衰竭发病率仍不容忽视,应针对这部分患者进行三级预防,预防或减少恶性心律失常,改善心脏泵血功能,从而减轻老年患者由于心肌梗死后心力衰竭再次住院或心源性死亡的风险。实施心脏康复有助于改善患者预后,目前康复训练模式也正在逐渐社区化和家庭化[5-7]。太极拳、八段锦等中医传统运动也被国内专家共识推荐为冠心病院外康复的有效治疗方案[8]。

本研究旨在探索太极拳在老年心肌梗死后心力衰竭患者心脏康复中的临床应用价值,为老年患者选择何种心脏康复运动方式提供有力依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2017 年1 月至2019 年6 月,以在上海市松江区中心医院心内科、上海市第五康复医院、上海市第六人民医院康复科、松江区石湖荡社区卫生服务中心、松江区新浜社区卫生服务中心治疗的心肌梗死后心力衰竭的老年患者作为研究对象。

诊断标准:①欧洲心脏病学会2018第四版心肌梗死通用定义中心肌梗死诊断[9];②2018 年中国心力衰竭诊断和治疗指南中心力衰竭的诊断标准[10]。

纳入标准:①≥60 岁;②心功能纽约心脏病学会(New York Heart Association,NYHA)分级Ⅱ~Ⅲ级,左心室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)≥45%;③签署知情同意书;④既往有明确心肌梗死病史,且无其他可导致心力衰竭的相关疾病。

排除标准:①心力衰竭急性发作;②严重心律失常;③并发严重心肺功能不全、肝肾功能异常者;④≥80岁;⑤拒绝或终止本次研究。

剔除和脱落标准:治疗过程中退出、死亡等。

本临床研究经上海交通大学附属第一人民医院松江分院医学伦理委员会批准(201609-松中心)。

共纳入200 例患者,采用抽签方式分为两组,每组100 例。两组年龄、性别、受教育水平、体质量指数、心功能NYHA 分级和LVEF 等均无显著性差异(P>0.05)。见表1。

1.2 方法

1.2.1常规治疗方法

全部患者出院后均按冠心病及心力衰竭相关指南给予规范药物治疗,包括抗血小板药物、他汀类、利尿剂、血管紧张素转化酶抑制剂、硝酸酯类、β 受体阻滞剂等以及健康宣教。宣教内容包括心肌梗死危险因素的控制、心绞痛发作的处理、提高睡眠质量的技巧、饮食指导、日常自我监测等,并注重与患者进行沟通,掌握其心理及情绪变化,避免或减缓老年患者焦虑、抑郁等不良情绪[11]。

表1 两组一般资料比较

1.2.2太极拳

试验组在常规治疗基础上,给予二十四式简化太极拳。由专业太极拳老师对受试者进行教学和练习,保证练习时间和动作节奏基本一致。整套太极拳包括准备活动、训练活动和结束活动3 个部分,共20 min左右,每天2 次,上下午各1 次,持续24 周。试验组在康复训练开始前佩戴TE-8000Y3 型无线网络生理参数监测仪(浙江好络维医疗技术有限公司),对整个康复训练过程进行实时监测,根据监测结果指导其康复训练的强度及时间、频次。若患者在太极拳过程中出现严重的心律失常、心绞痛发作、血压急剧升高、呼吸困难等心肌缺血、活动耐量受限相关症状体征时,应及时停止活动,并进行对症治疗;症状较重经治疗不能缓解者,应尽快经由上海交通大学附属第一人民医院松江分院绿色通道住院。

试验终点:患者心力衰竭症状加剧需再次入院治疗或心源性死亡。

1.3 观察指标

通过电话或门诊随访对两组进行病情监测,上海交通大学附属第一人民医院松江分院或相关社区卫生服务中心指导调整试验组太极拳的频度和强度,根据病情需要决定随访模式和次数。

1.3.1心功能

采用NYHA 分级,血浆脑钠肽(brain natriuretic peptide,BNP)、醛固酮(aldosterone,ALD)水平,6 分钟步行距离(6 minutes walking distance,6MWD)和LVEF评价患者的心功能变化。

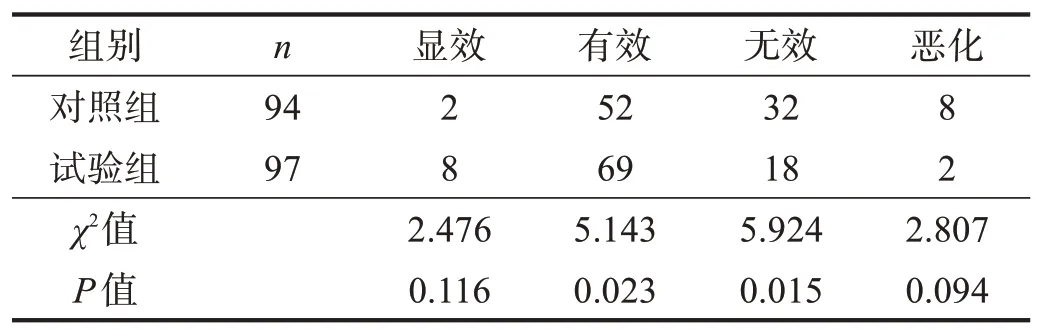

NYHA 分级改善标准如下。显效:心力衰竭基本控制或心功能提升2 级以上;有效:心功能提高1 级,但不及2 级;无效:心功能提高不足1 级。恶化:心功能恶化1级或1级以上。

1.3.2生活质量

采用明尼苏达心力衰竭生活质量评分评价患者生活质量。该量表由21个简单问题组成,每个问题后均有0~5 共6 个结果的选项,表明患者日常生活受到的影响程度。“0”代表不受影响,“1”代表受到很少的影响,“5”代表受到很大的影响。分数越高,生活质量越差。

1.3.3再入院率及死亡率

比较两组分别治疗24周后,随访期间再入院率及死亡率情况。

1.4 统计学分析

采用SPSS 20.0 统计分析软件进行分析。计量资料用(±s)表示,组间比较用t检验;计数资料用频数表示,采用χ2检验。显著性水平α=0.05。

2 结果

对照组死亡6例,试验组死亡3例。

2.1 心功能

治疗后,试验组心功能变化有效者多于对照组(P<0.05),无效者少于对照组(P<0.05);在心功能变化显效和恶化方面,两组间无显著性差异(P>0.05)。见表2。

表2 两组治疗后心功能NYHA分级改变情况(n)

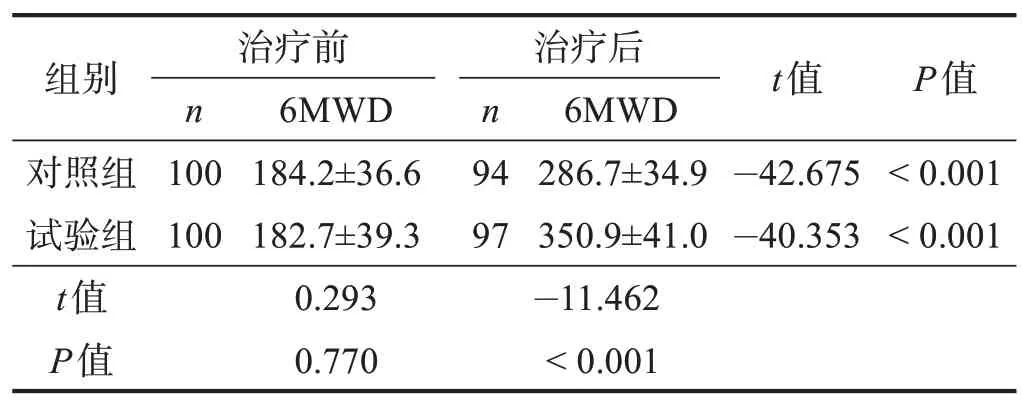

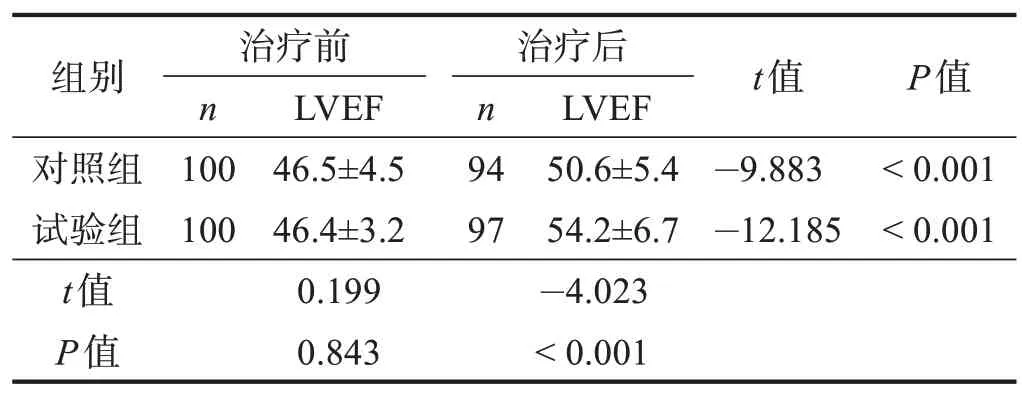

治疗前,两组间血浆BNP、ALD、6MWD 和LVEF均无显著性差异(P>0.05)。治疗后,两组BNP、ALD、6MWD 和LVEF 均显著改善(P<0.001);试验组BNP 和ALD 较对照组显著下降(P<0.001),6MWD显著增加(P<0.001),LVEF 显著升高(P<0.001)。见表3~表6。

表3 治疗后两组BNP比较(pg/ml)

表4 治疗后两组ALD比较(pg/ml)

表5 治疗后两组6MWD比较(m)

表6 治疗后两组LVEF比较(%)

2.2 生活质量

治疗前,两组生活质量评分无显著性差异(P>0.05)。治疗后,两组生活质量评分均显著降低(P<0.001),试验组显著低于对照组(P<0.001)。见表7。

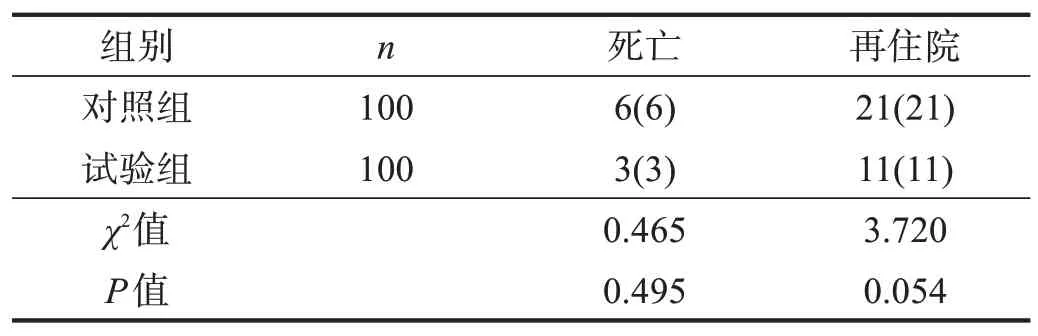

2.3 死亡率及再住院率

试验组死亡率和再住院率均低于对照组,但无显著性差异(P>0.05)。见表8。

表7 治疗后两组生活质量评分比较(m)

表8 两组死亡率和再住院率比较[n(%)]

3 讨论

冠心病循证药物时代的到来,介入治疗技术和介入器械的飞速发展,以及各大医院胸痛中心的建立使得冠心病尤其是心肌梗死患者的治疗效果得到显著改善。其中心肌梗死因救治时程较以往缩短,病死率已呈现下降趋势。但药物治疗及血运重建并不能完全解决心肌梗死患者再住院率、心血管死亡率、生活质量等问题,对心肌梗死患者发病前心血管危险因素的控制及发病后的康复不够重视,使得大部分患者恐惧运动,导致活动耐力下降、心肺功能减退,出现焦虑甚至抑郁情绪,生活质量下降,进而反复发病、反复住院,重复冠状动脉造影与血运重建,医疗开支不堪重负。

Wang 等[12]发现,传统中医运动较其他类型运动或者不进行运动干预相比,在降低收缩压和舒张压、改善生化指标、提高身体功能以及心血管疾病患者的生活质量和抑郁情绪等方面具有明显优势。进行传统中医运动可改善心血管疾病的部分危险因素,对心血管疾病患者、医务人员以及医疗保健决策者均有益,但由于高质量的研究数量有限,缺乏大样本多中心的随机对照评估,传统中医运动治疗心血管疾病的远期疗效仍不明确。有研究表明[13],以运动为基础的心脏康复可使冠心病患者全因病死率下降15%~28%,心源性病死率下降26%~31%,猝死降低37%。考虑老年人心血管功能改善的难度和人体对运动锻炼适应过程的长期性,太极拳作为一种古老的身心运动方法,由于具有轻松柔和、连贯均匀、圆活自然、协调完整的特点,便于老年患者的参与和坚持,逐渐被应用到老年心脏康复领域中[14-15]。太极拳治疗慢性心力衰竭有效[17-18]。有研究显示[18],太极拳可改善心力衰竭患者6MWD、生活质量、LVEF并降低BNP以及心率水平,但缺乏证据支持太极拳能改善患者长期临床结果。

太极拳练习有利于提高心肌收缩力量、心脏储备心率,改善心脏泵血功能,调节肺功能,通过改善呼吸循环从而起到综合改善心肺功能作用[16]。长期坚持太极拳锻炼,还有助于缓解患者紧张抑郁情绪,对于改善身体平衡、稳定姿势和预防摔倒也有一定作用,后者对于老年患者来说非常适用。

本研究显示,治疗后两组血浆BNP、ALD水平下降,6MWD、LVEF、生活质量评分改善,且试验组优于对照组。

与既往研究中制定的LVEF 纳入标准有所不同(30%~45%),本研究入选对象为LVEF≥45%的老年患者,随访发现太极拳可以提高老年心肌梗死后心力衰竭患者的心功能水平和生活质量。作为一种低强度运动,太极拳降低患者血浆BNP,提高LVEF,可能与维持人体阴阳平衡相关,练习后往往使人精力充沛、心情舒畅,由于不会增加心脏负担,非常适用于心肌梗死患者的心脏康复。随访终点发现,虽然试验组患者的死亡率和24 周内再住院率要低于一般药物治疗组,但无统计学差异,可能与样本量较小、随访时间较短有关,后续可进一步延长随访时间。

太极拳对老年心肌梗死后心力衰竭患者的心脏康复有其独特优势。Caminiti 等[19]发现,作为一项低强度运动训练,太极拳对于稳定的老年充血性心力衰竭(NYHA II 级)患者是安全的,在提高运动能力的同时可以提升患者肌肉力量。肌肉力量低下与心力衰竭预后不良密切相关,而运动训练是加强肌肉力量的有效方法之一。通过太极拳中伸展、屈曲等运动,老年患者的膝关节、踝关节肌力明显增强。同时太极拳对患者心理也有重要作用,重要的心理健康指标,如抑郁、心理困扰、积极幸福感、生活满意度、健康认知等,在太极拳康复治疗后均有改善。

由于太极拳干预是全方面的,涵盖了冥想、哲学、鼓励等;教练资质及患者个性对干预效果均有影响,因此通常建议在同一名教练指导下进行康复训练。在太极拳的习练中,经常出现拳法动作不标准、训练不科学的问题,对心脏康复人员提出了更高的要求。太极拳运动形式、频率和持续时间因人而异,以往研究对于大部分患者通常采用每次1 h,每周2~3次的频率,持续12周,但是患者个体情况不同,并发症各异,运动强度需要进行及时调整。另外,每次持续时间较久,不少患者会失去学习兴趣或者与现有活动发生冲突,无法坚持。本研究采用了每次20 min 左右,每天2 次,持续24 周的运动方案。单次运动时间较短,可以进行适当调整,从而有效避免了患者中途退出康复训练。

太极拳虽然安全性较高,不良事件报告率较低,通常仅为轻微的肌肉骨骼疼痛;但对于老年心肌梗死后心力衰竭患者,由于心血管不良事件发生率较高,仍需要在专业人员指导下进行运动,建议康复全程均应进行心电血压监测。尤其对于院外康复,更需要专职康复医师来发展社区和家庭心脏康复计划,推广从医院到家庭的连续心脏康复模式,让患者回到家庭也能够延续院内心脏康复治疗[20-21]。后续仍需大样本的随机对照试验研究太极拳对社区慢性心血管疾病患者早期预防和干预的效果。

总而言之,老年心肌梗死后心力衰竭患者使用太极拳配合药物进行心脏康复治疗是一种经济、易行的方法,简单且不受场地限制,值得临床推广。

利益冲突声明:所有作者声明不存在利益冲突。