从地名管窥唐代岭南西道地区的文化交融

作者简介:蔡宛平(1989-),女,广西河池人,首都师范大学历史学院博士研究生,研究方向:中国古代史,城市与区域历史地理,区域历史文化遗产和北京史研究。

摘 要: 唐代岭南西道 (主要在今广西壮族自治区境内)在历史上曾长期是百粤、瓯骆等少数民族聚居之地,自秦置桂林、象郡方纳入中原王朝统治版图。因此,秦汉以来该地区便是汉人与少数民族杂居之地,汉与少数民族文化也在这一过程中得到进一步交融。而这种情况也直接体现在当地的地名上。本文从该地区地名入手,通过初步解析唐代该地地名(县级以上)的寓意与起名来由,进一步管窥唐代西南地区文化交融的程度,从而认为唐代该地区文化主要仍是以汉文化南渐为主,中以羁縻等方式穿插了部分少数民族文化。而两种文化在依山川地形取名等方面,则完成了程度较高的文化交融。

关键词: 唐代;岭南西道;地名;文化交融

【中图分类号】K27 【文献标识码】A 【文章编号】1674-3733(2020)22-0234-05

唐代岭南西道地区主要包括桂管经略使、容管经略使、邕管经略使、安南经略使所辖的桂州、邕州、容州、交州、象州、柳州、梧州等州。辖境主要在今广西区境内,部分散于湖南、广东、贵州、云南等省份,少部分布于越南境内。该地历史上曾长期是百粤、瓯骆等少数民族聚居地,与中原王朝隔绝。秦始皇三十三年(前214年)开灵渠平定西南,在该地区设桂林、象郡二郡,从而纳入中原王朝统治版图。此后,该地区政权几经更迭,民间则长期处于迁居驻守、经商的中原汉人与当地少数民族杂居的状况。在这过程中汉文化与少数民族文化得以相互影响,相互交融。直至唐代分立州县,设岭南西道总辖,该地区的两种文化也出现了空前频繁的交融。这种现象表现于多领域,当地地名便是其中之一。

因此,从初步分析唐代该地地名(县级以上)寓意与起名来由,可以管窥此地文化交融程度。本文认为唐代该地区仍是以汉文化南渐为主,中以羁縻等方式穿插了部分少数民族文化,两种文化在依山川地形取名等方面,完成了程度较高的文化交融,达成了相关默契和共识。

1 汉化地名的集中出现

唐代是中国古代文化最为繁荣的时期,由中央至边疆文化交流空前繁盛。自秦置桂林、象郡,历南越国,岭南西道地区(以下简称岭西)与中原王朝的关系日益密切,至唐代达到一个空前高峰。唐时岭西汉文化继续南渐,且规模更大。由此,汉化程度较高的地名集中出现于以北部桂州,中部邕州和东南部容州为中心的几个地域。其从内容和形式上,主要有三种:以中原汉人口吻所起、表达中原王朝安定愿望、单纯以汉字释意的地名。以下逐一介绍:

1.1 以中原汉人口吻所起的地名

这种地名主是表现为:从字面和释意上可以明显看出是由中原汉人称呼而来。唐代大量官宦、文人进入岭西地区,这些人从中原而来,以正统自居,对岭西偏远蒙昧未开化地区常以“夷”等词汇名之。因此在岭西地区形成了这种直接以汉人口吻所起的地名。这一点比较具有代表性的是桂州所领下的夷蒙县和夷水县。此二县相邻,距离桂州城治有千里之遥,位于今桂西北河池市的偏远山区之中,唐代此二县新辟,开发程度较低,大量少数民族聚居于深山丛林中,屡有僚叛匪乱。这在唐廷眼中是蛮荒未开之地,因此在该地辟县命名时便起了“夷蒙”“夷水”

“夷蒙”“夷水”两县虽由桂管直接管辖,但位置偏西北。今天两县所在位置属广西壮族自治区河池市都安县和宜州市管辖。但旧城已泯灭,遗址难见。

这样带有贬义的地名。邻近的州则名为“归化州”,下辖“归朝”县,与两县呼应,祈求该地区开明归心的用意十分明显。但是唐廷在岭西地区仍是以和谐为上。因此,这样直呼“夷”的地名极少。

另外,唐代岭西地区在与中原文化、人口交流程度上得到大大提升。宋人乐史编《太平寰宇记》载:“唐武德四年(621)平萧铣,复置桂州总管府……天宝元年(742)改为始安郡,依旧都督府。至德二年(757)九月改为建陵郡。乾元元年(758)复为桂州,刺史充经略军使。”由此可见,唐自平萧铣,在岭西地区主要采取政军结合的方式来进行统治。尤其唐中期以后与南诏关系恶化,唐中央更是增派了大量的军屯人员前来桂州、邕州和容州驻扎。因此,为安顿这些迁居人员唐廷在岭西地区建了不少军屯城镇。这些军屯城镇由汉人所建,所以亦直接采用了汉人口吻以其功能直呼。例如:梧州所辖重要军屯城镇便取名为“戎城”。龚州的前朝旧军屯则直呼为“隋建”。邕管治下宾州的军屯重镇则因大量迁入山东琅琊一带人员而直称其城为“琅琊”。琅琊”县,旧址具体位置泯灭难定,上世纪90年代末有考古发现,故学界暂定其位于今广西壮族自治区南宁市宾阳县城以北(以谭其骧的《中国历史地图集》为代表)。但,這些军屯城镇毕竟是少数,而且为了促进与当地土著居民的融合,如此直呼的地名在岭西地区亦不多见。

1.2 表达中原王朝安定愿望的地名

岭西地区人口复杂,汉蛮杂居,政权相邻,自秦汉以来便是多事之地。唐代该地区地处唐朝、吐蕃和南诏的交界地带,更是难得安宁。唐太宗贞观十二年(638)“钧州獠反;遣桂州都督张宝德讨平之。”岭西当地土著獠人反叛造乱时有发生。唐末与南诏、吐蕃关系恶化,邕州多次被南诏围攻洗劫,以致城市破败,满目疮痍,直至最后“时南诏知邕州空竭,不复入寇。”因此,唐廷在该地修建的军屯和统治城镇,多是以保一方安和、兴武定邦为目的。因此,在为州县取名之时亦经常流露出这种愿望。具体说来,这一愿望又常表现在两个方面:祈求安定、宣扬武德。以下逐一介绍:

(1)祈求安定

祈求一方安定是唐廷在此地最重要的愿望,对此,唐廷毫不避讳,给许多州县定名时都用“平”、“定”、“安”、“宁”等字样,以寓安宁和谐。如:安南都护府治下南平州;安南都护府辖唐林州下安远县。唐岭西以此为目的所起的州县级别地名不在少数,如下表:

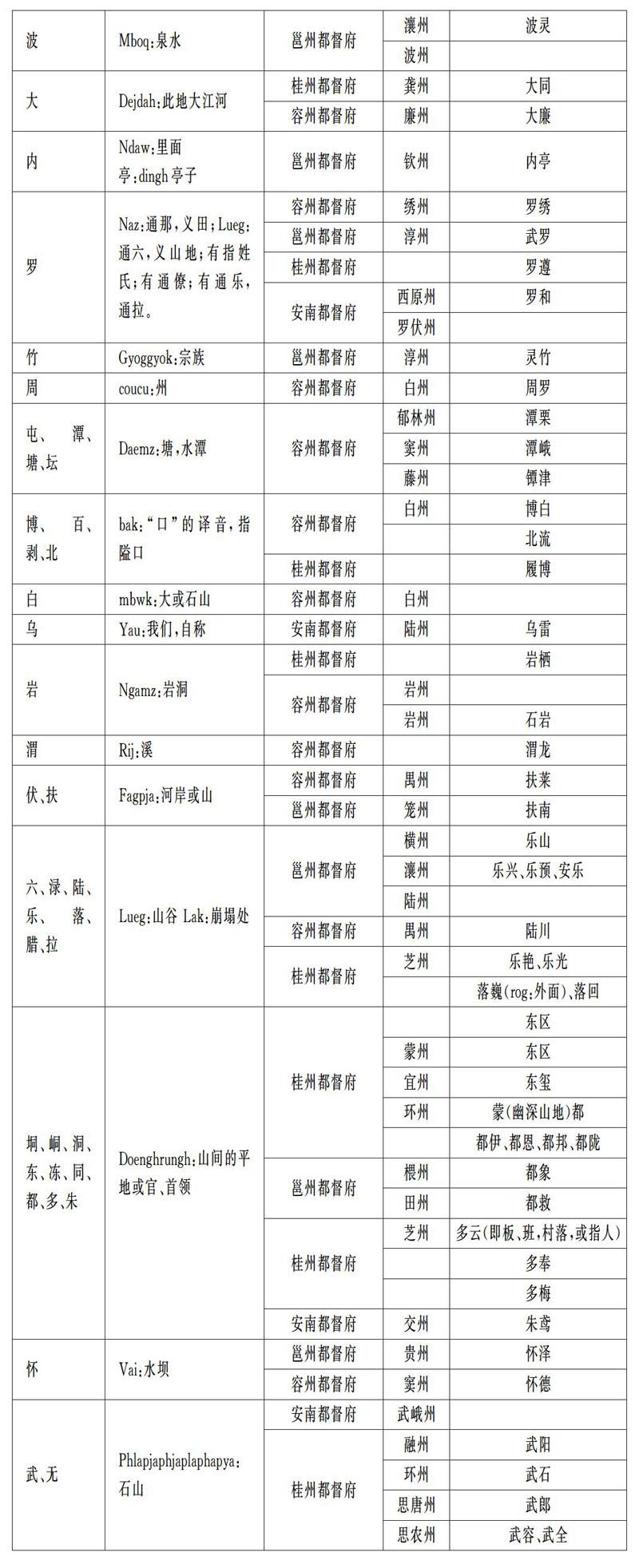

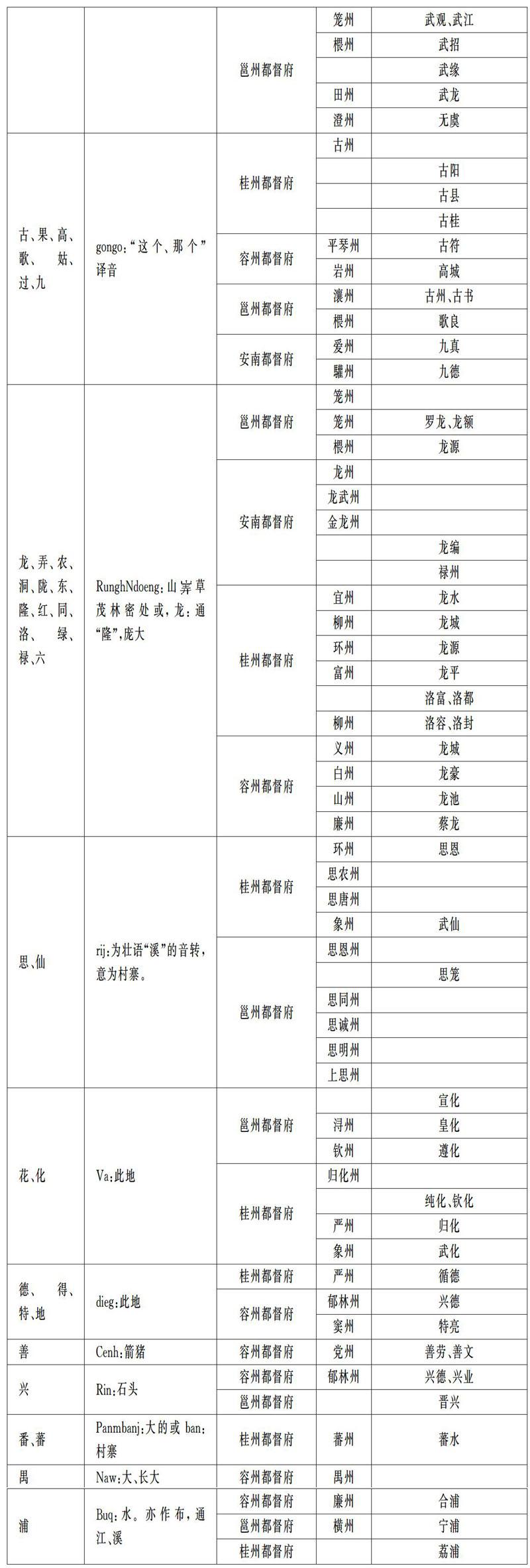

上表可見,唐少数民族化地名在岭西普遍存在,且分布广泛。这些地名大多从其语言音译而来,汉语解析多语不达意。如:容州府白州治下的“南昌”一名,若以汉语,容易解释为“南境昌盛繁荣”。但此名以少数民族语言而来,音为“Raemxsang”“南”义为水,“昌”则义为高,意指水边高地。这些地名与汉意不同,在该地区地名总数中所占比例却远大于汉名。可知,唐在岭西俚、僚、乌浒等少数民族分布广泛,人口众多,其相对独立的语言文化在岭西有着举足轻重的作用。

3 汉与少数民族文化在地名中的交融

汉与少数民族自秦汉以来,在长期的文化交融中相互间形成了一些文化共识。宋人范成大在《桂海虞衡志·志蛮》道:“分析其种落,大者为州,小者为县,又小者为洞。”州、县两级本非岭西少数民族的聚落组织,而是由汉人政权南渐以后带的政治体制,宋人这般记述,可见当时岭西少数民族的部族体制已受汉制影响,有所改变。这是两种文化交融的体现。

唐代汉与少数民族在岭西地名文化的交融之中,一方面在使用山川地形来命名城镇这一方面达成共识;另一方面又形成了汉语释意与少数民族语言结合命名的现象。

3.1 山川地形命名的共识

岭西地区汉文化与少数民族语言较早便在依山川地形命名方面形成一定的共识。如《汉书·地理志》中记载的“鬱林”,汉语中用以指示此地森林茂密,壮语中“林”则为水,“鬱林”便是郁水一词的音译,虽一指林,一指水,但都指示了此地的地理环境。可见汉壮指示此地地名的方法其实是相近的。

这种共识到了唐代,则已成为常例,而大量使用在重要的城镇名称上。如:邕州都督府之名“邕州”。“邕”字,从汉文字会意,从川,从邑,水流(川)围绕城邑。因而得本义为:水流围困城邑。引申义为:四方被水环绕的都邑。这是纯汉语的用法。唐代邕州城位于右溪水、左溪水汇合之地,承接郁水,又下开蛮江,此处左溪水为今广西崇左附近的左江,右溪水为今从广西百色下流的右江,郁水、蛮江皆指今南宁地区的邕江。

自立城以来便常年深受水患影响,是名符其实的“四方被水环绕的都邑”。因此而得名。亦有说当初起名以此“邕”通“雍”,取其和睦,和谐之寓。而另外来看,邕,壮语发音为“yam”,是水的意思。所以“邕州”的壮语释义是水环绕的地方。与汉语释意相同,皆因其山川地势而名。又如:“潭”字,汉语中意为幽深的水域,取名中含“潭”字的无不指示水潭。而壮语中“潭”字发Daemz音,意为水塘或水潭,亦常用屯、塘、坛几字,壮语地名中含潭字地不在少数,亦均为指示水塘,与汉语共通。如唐代郁林州的“潭栗”便是如此。

唐代在岭西地区以汉语取名时,在大河边的重要城镇常以江河名之,如交州的朱鸢(朱鸢江边);桂州都督府辖昭州的平乐(平乐水边,与漓水相交)、融州的武阳(武阳溪水边的城池)县皆为汉官取名,靠水而名之。而壮语起名虽然用字以音译,但起名的指示目的却一致。如:壮语“浦”字,发音buq,与布近,是水的意思。桂州的荔浦(荔水水边);容州治下廉州的合浦(合浦江边),皆为壮语地名,亦为江河边而名之。可见唐代在山川地形命名方面,汉与少数民族方面已形成默契。

3.2 汉文化释意与少数民族语言的交融

唐代岭西地区各有代表汉与少数民族语言文化的地名分布。汉语地名自不必多言,少数民族语言的地名通过汉字音译记载入史籍,本身便是两种文化碰撞交融的体现。而唐代岭西少数民族在通过语言命取地名时,已受汉文化影响,而开始普遍使用汉借词在壮语地名命名中借用来帮助意译的汉语词汇,称之为汉借词。

。例如:“城”这个词,本是汉语词汇,在壮语中多用“溪”“峒 ”等表示聚落,但汉语“城”一词传入后,壮语中开始使用城字,来表示防御的聚落。至唐代则演化出singzcingzciengz几种发音,以为城字发音,进而在地名中使用,意与汉同,皆指防御的城池。桂州的秦城、昭州恭城、柳州龙城皆为此例。由之实现壮汉语合一。覃凤余,林亦先生在《壮语地名的语言与文化》书中提到壮语地名有:守土性、混合性、汉壮对应复杂性。其中“混合性”与“汉壮对应复杂性”都强调了壮语地名大量通过汉语形式记录和表现。可见,这种地名文化交融的形式不仅从古至今一脉相承,且于今已形成体系。

秦汉时期,岭西地区地名采纳少数民族语言充当地名时往往直接音译。如雍鸡、布山等。这些地名虽在壮语中意义明朗,但使用汉语却过于生僻,难以附会。受汉与少数民族文化融合的影响,唐代岭西地区出现不少虽然仍以少数民族发音为基,但却选择以汉语容易释意的汉字来命名的地名。例如:郁平一地,平字壮语发音bangx,义为旁边,郁平释郁水旁边。而单纯从汉语上,郁平极易释为郁水平和,从唐至1953年撤县,便有不少文人依此释意。另外,唐代岭西地区大量以“平”字切入的地名,除少部分(上文有述)外,多依壮语借指市场或山川旁边。而基于汉文化南渐,唐人在音译用字的选用上有更多主动权,因此也显得更为用心,在保证壮语发音不大改的基础上,将许多汉语的概念纳入地名。由之而选用太、永等字与平相合,成太平、永平等地名,将安定和谐的概念悄然融入。又如:化字在壮语中发音为Va,意为此地。在唐代岭西地区有许多以“化”字切入的地名。唐人在将之音译载入典籍时有意选用了从汉语上解析有利宣扬皇威,便于统治的汉字与“化”字相配。由此而形成了:宣化、皇化、归化、武化、遵化、归化州、纯化、钦化等地名。众多“思”字齐头的地名亦如此。可见,唐代汉文化在西南地区地名的取用上还是占据着较大的主动权,相较汉代,汉文化的南渐已明显加强。

参考文献

[1] 李锦芳:《百越地名及其文化蕴意》,《中央民族大学学报》1995年第1期.

[2] 张声震:《广西壮语地名选集(汉文版)》,南宁:广西民族出版社,1988年.

[3] 郑伟:《汉语音韵与方言研究》,上海:上海三联书店,2012年.

[4] 复旦大学历史地理研究所编:《中国历史地名辞典》,南昌:江西教育出版社,1986年.

[5] 张文范主编:《中国县情大全(中南卷)》,北京:中国社会出版社,1992年.

[6] 孙冬虎:《地名史源学概论》北京:中国社会出版社,2008年.

[7] 王柏中编:《中国边疆研究文库(初编)--西南边疆卷(第8卷)》,哈尔滨:黑龙江教育出版社,2015年.

[8] 覃凤余,林亦:《壮语地名的语言与文化》,南宁:广西人民出版社,2007年.

[9] 黄桂宁:《百色历史通稿》,北京:中国文史出版社,2015年.

[10] [唐]杜佑:《通典》,北京:中华书局,1996年.

[11] [唐]莫休符:《桂林风土记》,张智:《中国风土志丛刊》,第53册,扬州:广陵书社,2003年.

[12] [后晋]刘昫等编:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年.

[13] [宋]乐史撰:《太平寰宇记》,王文楚等点校,北京:中华书局,2007年.

[14] [宋]欧阳修等修:《新唐书》,北京:中华书局,1975年.

[15] [宋]司马光等:《资治通鉴》,北京:中华书局,1956年.

[16] 谭其骧主编:《中国历史地图集》,北京:中国地图出版社,1996年.

[17] [汉]司马迁:《史记》卷117,北京:中华书局,1983年,第3049—3050页.

[18] 黄现璠:《壮族别称乌浒人之探讨》,《广西民族研究参考资料》第一辑,1981年9月.

[19] [宋]范成大:《桂海虞衡志》,成都:四川民族出版社,1986年.

[20] [明]官修:《(景泰)桂林郡志》,明景泰年間刻本.

[21] 广西壮族自治区少数民族语言文字工作委员会研究室编:《壮语词典》,南宁:广西民族出版社,1991年.

[22] 宋长栋:《岭南地名中所见语言的接触、浸润与交融》,《学术研究》2000年09期.

[23] [清]魏笃等修,王俊臣纂:《浔州府志》,清同治十三年刻本.

[24] 韦达:《壮语地名的文化色彩——壮族语言文化系列研究之一》,《中南民族学院学报(人文社会科学版)》2001年第04期.

[25] 徐松石:《徐松石民族学文集》,桂林:广西师范大学出版社,2005年.