辽宁省养殖环节非洲猪瘟疫情流行病学特征

崔基贤,于本良,顾贵波,李凤元,兰德松,于学武

(1.辽宁省农业发展服务中心,辽宁沈阳 110164;2.内蒙古民族大学动物科技学院,内蒙古通辽 028000)

非洲猪瘟(African swine fever,ASF)是由非洲猪瘟病毒(African swine fever virus,ASFV)引起的一种急性、热性、接触性、高度致死性疫病,家猪和野猪对其均易感,是当今危害养猪业最严重的传染病之一[1],因此被世界动物卫生组织(OIE)列为须通报动物疫病,被我国列为一类动物疫病。ASF 自1921年在肯尼亚首次报道以来,原本一直流行于撒哈拉以南的非洲国家,后于20 世纪50年代传入欧洲,70年代传入南美洲,2007年传入高加索地区和俄罗斯[2-3]。目前,俄罗斯疫情仍未得到控制,2017年以来远东地区数次报告发生ASF疫情[4]。

2018年8月,辽宁省沈阳市确诊我国首例ASF 疫情[5]。之后,全国范围内陆续有疫情报告。截至2020年7月,辽宁省共报告ASF 疫情20 起。除2 起为运输过程中发现外,其余18 起均为养殖环节发现,涉及24 个生猪饲养场(户),其中16起为单一疫点,2 起涉及有较强流行病学关联的多个疫点。针对每起疫情,辽宁省都迅速展开了现场流行病学调查。本研究对辽宁省养殖环节ASF 疫情的流行病学信息进行简要汇总分析,旨在描述辽宁省ASF 疫情流行病学特征,为进一步有效防控ASF 奠定基础。

1 方法

1.1 病例定义

1.1.1 阳性猪只 2018年8月至2020年7月,辽宁省报告养殖环节发现的ASF 疫情中,依据《非洲猪瘟防治技术规范》,由中国动物卫生与流行病学中心确诊(复核)为ASFV 阳性的猪只。

1.1.2 阳性场(户)存在阳性猪只的猪场或生猪养殖户。

1.2 数据来源

针对每起疫情,均以现场查阅生产数据、病死动物无害化处理数据、保险数据,结合问卷调查和访谈的方式,开展紧急流行病学调查。问卷调查内容涉及:疫点所在场(村)基本概况、发病单元(户/舍)概况、疫点发病过程、诊断情况、场内传播情况、周边野猪及软蜱分布情况、疫点所在县易感动物生产信息、疫病可能来源、疫病可能扩散传播范围、疫情处置情况等。

1.3 数据分析

将问卷调查结果输入Microsoft Excel 2010 用于进一步分析。以场(户)为基本流行病学单元,应用Microsoft Excel 2010、Q-GIS 3.5.8、R-Studio等软件,呈现辽宁省ASF 疫情时间、空间和群间分布特征,统计发病率、病死率,分析病毒传入场内的可能途径。

2 结果

2.1 时间分布

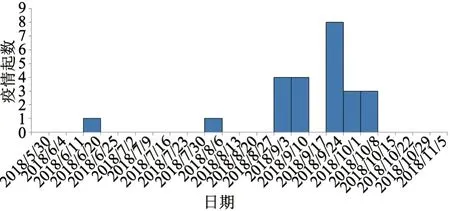

辽宁省养殖环节共通报ASF 疫情18 起,涉及24 个养殖场(户)。根据现场紧急流行病学调查结果,依各疫点首例发病时间,绘制了辽宁省养殖环节ASF 疫情时间分布曲线(图1)。我国首例ASF 疫情确认时间为2018年8月3日,但根据追溯结果,该疫点的原发猪场自2018年6月20日起即开始有生猪厌食、发热、腹泻并陆续死亡。

图1 辽宁省养殖环节ASF 疫情时间分布曲线

2.2 空间分布

辽宁省养殖环节ASF 疫情空间分布详见图2。发生疫情的养殖场点沿京哈高速公路(G1)、沈大高速公路(G15)、盘海营高速公路(G16)和3 条省道公路(S101、S321、S322)两旁分布,在3 条省道公路两旁呈现聚集性特征。

2.3 群间分布

从群内首发病例分布情况看,发生疫情的场(户)中,首发病例为母猪的占42%(10/24),为育肥猪的占37%(9/24),不详的占21%(5/24)。从存栏规模分布情况看,发生疫情的场(户)中,存栏<100 头的占17%(4/24),存栏100~500头的占58%(14/24),存栏1 000 头以上的占25%(6/24)。

2.4 累积发病率、病死率

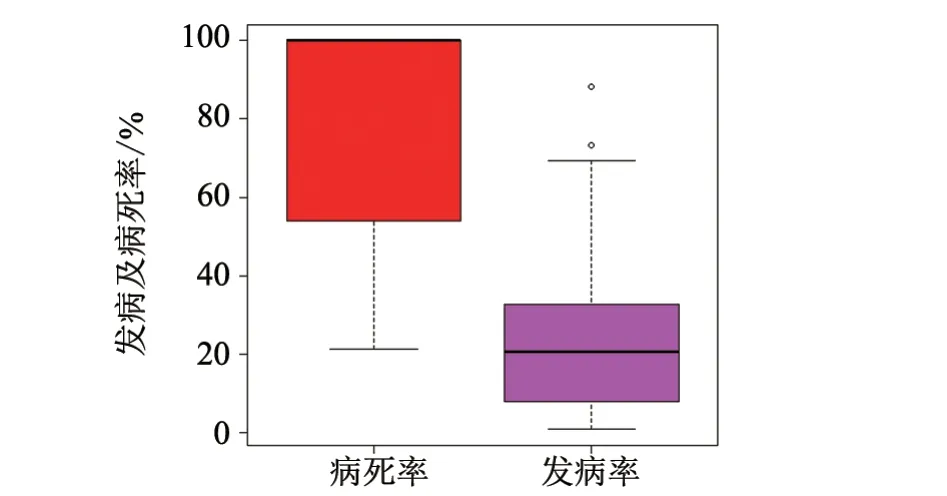

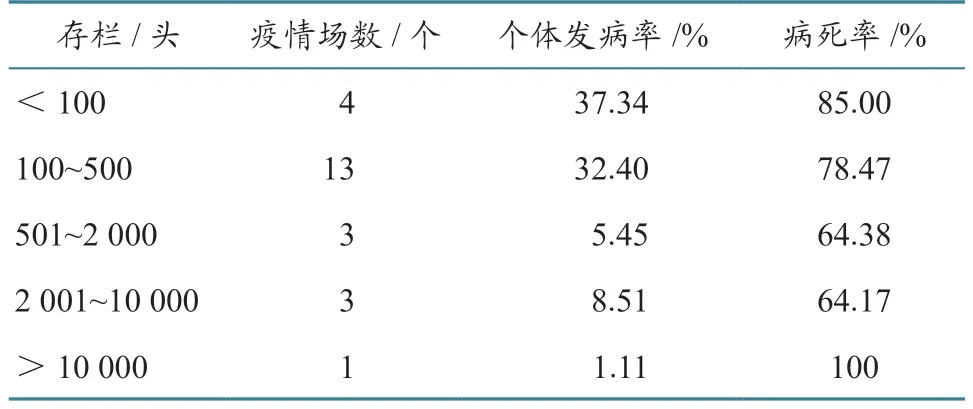

涉及疫情的养殖场(户)内,猪只发病率为0.75%~88.24%,中位数为20.63%;病死率为21.26%~100%,中位数为100%。数据具体分布情况见图3。不同规模疫情场(户)数量及场(户)内平均累积发病率、平均病死率见表1。

2.5 病毒传入场内可能途径

图3 辽宁省养殖环节ASF 疫情场(户)内累积发病率和病死率分布

表1 不同养殖规模疫情场(户)猪只平均累积发病率和病死率统计

现场调查数据显示,病毒传入各疫情场(户)的可能途径包括车辆、外来人员机械携带和感染猪调入。在辽宁省ASF 疫情场(户)中,由车辆和外来人员机械携带引发的占92%(22/24),由调入病猪引发的占8%(2/24)。追溯调查发现,首个疫点的原发猪场每天从饭店收购泔水饲喂本场生猪,这提示泔水在早期传播中起到了重要作用。

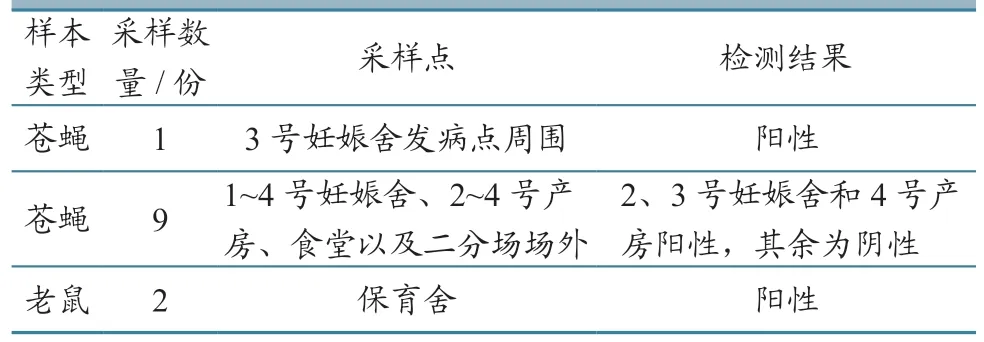

在某大型猪场内捕获的苍蝇、老鼠体内均检测到ASFV 核酸(表2)。虽然没有证据表明ASFV可以在苍蝇、老鼠等体内有效复制,但体表机械携带活病毒而造成小范围传播的风险不能排除。

表2 某疫情场猪舍内苍蝇、老鼠样本采集检测情况

3 讨论

3.1 时间、空间和群间分布特征

综合分析时间分布曲线和空间分布特征,2018年9—10月,疫情在局部地区呈现时间和空间聚集性,疫点沿京哈高速公路(G1)、沈大高速公路(G15)和3 条省道公路(S101、S321、S322)两旁分布。实地调查发现,3 条省道公路平时来往车辆多,车流一直不断,提示生猪调运是ASF 跨区域传播的重要风险因素。现场流行病学调查的群间分布结果表明,各疫点内最先发病的多为母猪、育肥猪等日龄较长、体重较大的猪(79%)。推测原因有两点:第一,大猪采食量较大,接触病毒概率较高;第二,仔猪死亡淘汰频率较高,临床症状和发病特征易被忽视。具体原因有待进一步用现场数据和实验室研究结果验证。

3.2 病毒进入辽宁省的时间追溯

2018年8月,辽宁省发现我国首例ASF 疫情。此前,我国境内从未有ASF 报告。本研究根据现场流行病学调查结果绘制的时间分布曲线分析,推测最早发病时间可追溯到2018年6月20日,结合ASF 潜伏期,向前追溯4~19 d,提示感染在2018年6月上旬或中旬就已经存在。

3.3 病毒进入场内的可能途径

现场流行病学调查结果表明,泔水饲喂和违规调运是引起我国首例确诊ASF 疫情的重要风险因素[5]。而2018年8月首起ASF 疫情确诊后,辽宁省立即禁止泔水喂猪。之后的疫情92%为车辆、器具、人员机械携带病毒传入引发,风险因素包括售猪车辆、饲料运输车辆、装猪笼具、生猪贩运经纪人、保险理赔人员等。ASF 防控难点之一在于,ASFV 在外界环境中存活时间长,对普通消毒剂抵抗力强,存活能力超强[6-7];在冻肉、骨髓、血液乃至猪场环境中可存活3 个月甚至更长时间,病原清除难度大[8]。因此,车辆、人员、器具等机械携带的活病毒可沿着整个生猪价值链传播。也正因为如此,全球曾发生ASF 疫情的60 余个国家中,仅13 个(历时数年甚至30 余年)成功根除该病,提示该病的防控不是一蹴而就的[8]。

3.4 病毒在场内传播的特征和可能途径

统计结果显示,各疫点发病率中位数为20.36%,但病死率中位数高达100%。现场调查表明,ASF 在场内的传播速度相对缓慢,与病猪同圈舍共用活动场地的其他猪只多通过直接接触病猪或接触病猪排泄物而感染,一般在首例发病后1 周左右开始表现症状。而不同圈舍之间的传播与圈舍物理隔断设施的密闭程度有关,以实体墙(无缝隙)作为圈舍隔断设施的场(户),以间接接触传播为主,由饲养人员、舍内工具机械携带将病毒传播至其他圈舍,因此不同圈舍呈现跳跃式发病的特征;而以缝隙较大的铁栏杆等作为圈舍物理隔断设施的疫点,直接接触和间接接触传播同时发挥作用,首发病猪所在圈舍相邻的圈舍往往难以幸免,提示实体墙等无缝隙隔断可能是一种场内传播的保护性因素,这有待进一步的流行病学研究,以提供数据支持。在某大型猪场内捕获的苍蝇、老鼠体内均检测到ASFV 核酸(表2)。虽然没有证据表明ASFV可以在苍蝇、老鼠等体内有效复制,但由其体表机械携带活病毒而造成小范围传播的风险不能排除。

3.5 可疑病例发现至确诊时间间隔对疫情防控的影响

辽宁省是我国最早发现ASF 疫情的地区。疫情发现之初,虽然之前每年都组织开展ASF 防控相关的理论和实践培训,但由于我国历史无疫,应对ASF 疫情的实际经验相对匮乏,仅中国动物卫生与流行病学中心具备确诊能力,且确诊之前还需要由省级动物疫病预防控制机构检测,因此自现场发现至实验室确诊间隔时间较长。特别是首起疫情报告后,全国各地大量疑似病例样品短期内集中送达确诊实验室。而样品运输和实验室检测均需要时间,在此过程中大量疑似疫情无法确定是否应采取进一步的防控措施。疫情处置过程中,实验室结果通报越早,越有利于疫情防控,且可以最大限度节约资源。但早期的实验室确诊程序,客观上未能满足早期快速诊断的需求。经过严格培训和考核验收后,省级和越来越多的地市级动物疫病预防控制机构实验室才具备了ASF 诊断能力。《非洲猪瘟应急实施方案(2020年第二版)》明确规定:“疑似病例样品经省级动物疫病预防控制机构或省级人民政府畜牧兽医主管部门授权的地市级动物疫病预防控制机构实验室复检,检出ASF 病毒核酸的,应将疑似病例判定为确诊病例。”这大大缩短了确诊时间,促进了ASF 疫情的早期诊断和快速处置。

3.6 猪场生物安全的重要作用及关键风险因素管理

辽宁省各疫情场(户)的现场流行病学调查表明,存栏小于500 头的生猪饲养场(户)个体发病率显著高于存栏500 头以上的猪场,存栏小于500 头的场(户)病死率也相对较高。这种差别提示,ASF 的传播扩散与猪场的生物安全管理水平相关。存栏较少的散户和中小规模猪场普遍缺乏生物安全意识,管理水平较差;而存栏较多的猪场大多具备一定水平的生物安全观念和知识,建立了一些生物安全相关的管理制度,配备了一些必要的生物安全设施设备,对疫情在场内的传播具有一定的控制作用。但针对ASF 传播关键风险因素的管理措施缺失,将导致ASF 的传入和扩散,如泔水饲喂、出猪通道、出猪台、外来车辆管理、人员进出管理、苍蝇、老鼠的控制等。