“框”与图像叙事性关系研究

张冯清越

(南开大学,天津 300071)

一、框与叙事

(一)框

狭义的框指安装在门窗上的架子,或其他器物的边缘和轮廓。追溯到金文,“框”字就由两个部分组成:半包围的外部结构,和包含于其中的内容(图1),意如形表,它有盛放、容纳的意思,被用来表示饮器、饭器。之后,除了表示实在物的容器(实际上,它被诸如杯和碗等专有的名词替代),它还成为了镜框、画框、相框、窗框等等包裹在图像边缘的物质。被框定的内容在视觉领域有着不同寻常的地位,它们是被“注视”而非仅仅被“看见”的。

在广义上,框还表示事物的固定格式、原有的范围和传统的做法,它对应的动词“框定”有指定或强调的意思。当一个图像被放置在框内,它在整个环境中就是被强调的;同样,如果在图像内绘制框形,在平面内被框定的局部对作者和观者来说无疑就有了特殊的意义。所以在这里,按照框与图像之间的关系,我们可以分出图像外的框和图像内的框。

当图像被诸如木头或金属等材料制作的框包裹时,便产生了清晰而明确的边界——画框。画框明确地标示出画面的尺寸和比例,用边和角指出画面的中心,用自身的体量和材质赋予画面重量。甚至在早期,有先制作画框再匹配画作的做法,所以即便一个处于闲置状态的框,仍能通过它的质地、颜色、尺寸和其上雕刻着的花纹,来暗示即将被放入其中的是一个怎样的画面。

如果门、窗、镜子或画框等“框”的形态在图像内部出现,它在现实世界所负载的信息也一并被纳入平面之中。譬如当画面中出现一扇门,观众就能获得从室外看向室内,或从室内看向室外的体验。图像外的框判定了“此处”和“他处”,图像内的框同样具备这个功能,于是,框与框的嵌套中生成了因此而独有的复杂空间。如果去除关于框的物质性信息,仅保留抽象形态——一个围拢的矩形,这仍属于图像内框的范畴,因为,围拢的几何形能够传递的信息不止于位置和面积,还有一种介于二维和三维之间的关系:图像的层次。

(二)叙事

叙事学最早由托多罗夫提出,“叙”有表达、讲述的意思,“事”指现象或事件。叙事学科中,叙事作品被拆解为故事和话语,或者说材料和结构。传统中的叙事作品最主要是以事件的时间顺序而成型的,杰拉德·普林斯区分“描写”与叙事的时候,就指出了这一点:“描写”强调的是事件的空间存在而不是时间存在,而“叙事”表现的是以时间序列为依据串联起来的一系列事件,这些序列关系有正叙、插叙、倒叙等,旨在在静态的空间背景下表现人物的遭遇和因果关系。

随着叙事理论的发展,热奈特在著作《叙事话语》中提出了时态、语式、语态这三种主要的叙事话语,20世纪的叙事文本出现了碎片化的态势,维克多·什克洛夫斯基发现了重复、排比、对偶等各种对叙事材料进行安排的方法……叙事开始被解读为叙事序列的组合游戏。在各种以文本为材料的叙事实验中,不乏其他材料的参与,比如托马斯·曼以赋格乐为灵感搭建了《威尼斯之死》的文本结构、朗格斯写于2世纪的中篇小说《达芙妮与克洛伊》是以对一幅叙事图画的描述开始的。如果说各种叙事材料之间具有某种共性,这种共性在图像上的投射就是,图像因它的指代功能达到叙事的目的,图像之间的间隙更激发联想、富有张力。而框就是图像完成结构变化、达到多样叙事效果的重要装置。

二、图像外框叙事分析

当图像被“框”框定时,框内外就形成了两个不同的世界,框内图像所叙述的内容被浏览、判断、解读——框成为框外人阅读图像的重要参照,图像外框的型制、尺寸及其与图像内容的关系等,影响到的是图像表达的强度、内容的合乎逻辑、以及它与框外人之间关系的强弱等等。

(一)呼应强化

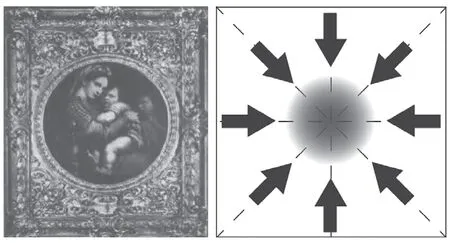

利用画框强化图像的叙事方式是图像外框出现以来最经典的图像叙事形式之一。以《椅上圣母》为例,它的画框由贵金属制作,并且雕刻着以植物和人脸为主题的繁复花纹。画框上最突出的装饰出现在矩形的对角线、中轴线与矩形边框相交的位置,这些装饰共同指向画面的中心、圣母子所在。“中心”表示形状正中间的位置,所以,只有在特定规则几何形中才能找到明确的中心,比如矩形的中心点是它两条对角线相交的位置,这个位置对眼睛产生的吸引力比其他任一位置都要强烈。文艺复兴时期的画家深谙这一定律,他们借助几何形画框的中心点凸显故事的重点,让画面的主角,也就是被叙述的客体出现在画面中央。此外,画框的内轮廓——一个位于中央的圆形,进一步通过自身的中心强化了这个位置(图2)。这样的反复强调使叙事结构呈现出一种稳定而完整的姿态,叙述者和受述人同时建立了对叙述效果和叙述目的的确信。

图2 拉斐尔《椅上圣母》约1514-1515年

(二)逻辑重组

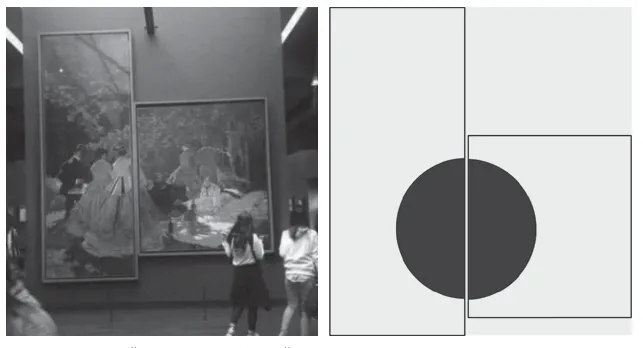

不论是使画框的形式追随画面,还是为特定画框制造一副与之相匹配的图像,画框的逻辑和画面逻辑之间,往往心照不宣地构成一种对应关系。但对莫奈的《草地上的午餐》来说,画框和画面之间的匹配方式有了新的形式,因为在展出时,这件作品被装进两只画框,以至于观众有时难以判断,自己对面的图像究竟是一幅还是两幅(图3)。出于偶然,《草地上的午餐》早年辗转于藏家手中,被莫奈赎回时已经受损,于是他将整幅画一分为二,装进两只框里,呈现出现在的样子。一方面,观众看到的是两只完整的、尺寸不一的画框,所以按照传统的逻辑,它们应该被当成两件作品对待;另一方面,两只画框紧贴在一起,框中内容是可以被轻易辨认的连续画面。

图3 莫奈《草地上的午餐》 约1865-1866年

叙事有其被默认的完整式样,观众熟知这种一致、连贯、目的明确的逻辑,习惯遵循它观察和解读作者所讲述的事件。但是在这里,一个独立的事件,一幅图像,如同画面中身穿鹅黄色裙子的女孩,被画框从中斩断,叙述者强行瓦解了受述者的惯常逻辑。影响图像叙事逻辑的同时,这两只画框越过图像成为直接的叙事材料:通过它,作品背后的故事成为了整体内容的一部分。

(三)内外互动

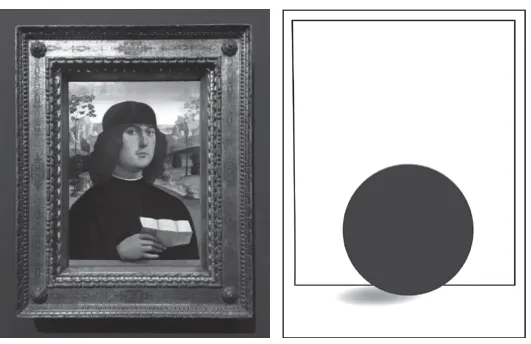

最早一批绘画者在岩壁上描绘人和动物的形象时,世界尚未被划分成绘画领域和非绘画领域,我们所在的一切空间,都是绘画的基底。但当边框出现,它就是图像模仿真实之余不得不面对的破绽。在《Bartolomeo Bianchini》里,弗朗切斯科用精湛的写实技巧向我们再现了图像主人翁的动作和神情。画中人的脸略微向左侧开,目光直视观众所在的区域;他右手拿着一张尚带折痕的纸,连同手指都被描绘得栩栩如生(图4)。但作者并未止步于图像内容的单向叙述表现。

画中人物手之所及的地方出现了暖灰色的长条形物体,很容易让人联想到木质的桌面或窗台,人物右手放置在这形似窗台的物体上,投下一小片阴影。作者似乎有意让这片区域和画的外框融为一体,以至于这人的右手看起来不仅仅是在图中遮住了某物,而是伸出了画框。在这里,借助“超出画框”的图像,原本被画框割裂的现实世界和虚构世界互相混淆,观众身处局外这一事实被作者掩盖,受述者变成了叙事的环节之一,与叙事中的客体共同构成完整的事件。

图4 弗朗切斯科·弗朗西亚《Bartolomeo Bianchini》约1490年

三、图像内框叙事分析

图像外的“框”或多或少缘于媒介的天然边界,与之不同的是图像内的框完全产生于作者的主观意图。而将“框“纳入图像,代表着框的叙述作用,或者说叙事本身,成为被关注的焦点,其具体逻辑作用分别为:构造空间,设置视角,和超现实表现。

(一)构造空间

在现实中,人们用建筑物标志空间和距离,所以当作画者试图在平面上表现纵深,描绘建筑就是他逼近真实的捷径。不同的是,《Bartolomeo Bianchini》的作者选择以与画中人极其亲密的视角创作,观众看画就如同站在窗前望向对面;而爱德华·霍珀的《公寓房子》试图表达的却是关于“距离”的感受:人物的影像出现在窗内,同时,一切向远处退却,建筑物灰色的墙面和敞开的窗口一并显现。(图5)

欣赏画作或影像时,我们习惯于站在作品对面正中间的区域,图像好像一扇纵览世界的特权之窗向我们打开。但在霍珀笔下,观众无论如何都得不到关于事实的正面描述,建筑物的开口取代了模拟上帝视角的画框,我们只能以近乎窥视的视角看向窗内,得到一个模糊的人物侧脸。霍珀抛开了传统中叙事者和受述者共同持有的权利,用三度式样(图6)的框模拟出真实的空间感,同时,显示出叙述本身对现实的损耗,这样的口吻几乎诚挚。

图像和文本这两种叙事材料最根本的差异在于,后者通过序列式的组合呈现时间中的事件集合,而前者能够让不同空间中的事件同时、整体、交织呈现。这种相互关联的空间势必要借助某种装置,也就是框来完成。比起霍珀作品中的倾斜的框,对称式样的框形更适宜于组合和相接。

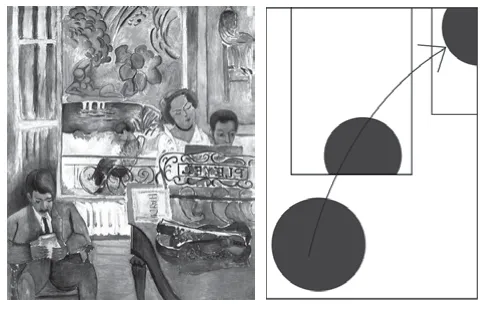

《音乐课》中有两个正面的框形,一大一小分别表示“窗口”和“画框”。在这里,尽管作者几乎没有考虑使用透视,六个人物形象(连同窗外的青铜裸女像和高脚凳上的女人画像)还是被有条不紊地放进画面,准确地说,被安排进三只框里。这三只框带有一丝引导意味:从左下角看书的哥哥,到右上方框中的女人图像,构成了一道斜向上的供观众追随的轨迹(图7)。另外,画面中的两只框不约而同地从上方伸出画面,这并非出于偶然。完全裸露的轮廓容易让框中画面脱出原先的布景,看起来离观众更近——左下角读书的男人和他肩旁十分暧昧的蓝色框线可以证明这一点,所以让图像内的框切出图像之余,马蒂斯不忘让它们被弹琴的姐弟俩遮挡。通过构框,画面被拆分为若干个局部,图像自此摆脱被普林斯称作“描述”的障碍,并且找到了相对于文本叙事而言独有的优势,就是能够同时将多个场景并行叙述:每个框中的图像都是一个次级单位的事件,它们共同组成完整的叙事作品。

图5 爱德华·霍珀《公寓房子》1923年

图6 “对称式样”的框和“三度式样”的框

图7 亨利·马蒂斯《音乐课》 约1917年

(二)设置视角

以并行排列的方式组织图像并不是框最终的功能,借框为受述者设置观察视角也是经常被使用的手段之一。和《公寓房子》同样,《早晨的阳光》(图8)把窗、隔离的室内外和人物当作主题,但由于构框方式的微妙差异,这两件作品表现出的效果截然不同,这种不同是从视角的区别中产生的。

《公寓房子》画面外围是建筑物平整的外立面,细节丰沛的室内装潢和人物出现在窗框内,这时,窗户几乎是另一层画框——一个象征着观看的主动权的装置,画中人物完全处于被动的位置,窗外,是客观的叙述者和作为旁观者的观众。反观《早晨的阳光》,窗外的景象被尽可能地压缩,近景处,坐在床上的女孩透过窗看向远处的城市。女孩向窗外看的动作构成了画面事件的主体,也就是被叙述的内容,在这一层面上,观众是纯粹的受述人;但同时,借由女孩的视线,观众同时看向窗框内部,成为女孩的同伴,成为某种意义上的事件的亲历者,相比于《公寓房子》,这是更直接的经验。

图8 爱德华·霍珀《早晨的阳光》1952年

(三)超现实的表现

图9 马格利特《人类的境况》约1933年

框是可视的实体,它强调的却是被实体包裹的虚空。人们曾经把画框当作看向另一空间的窗口,试图通过它了解自身所在的空间。叙事者通过各种手段,用模仿真实获取权威,但在《人类的境况》(图9)里,马格利特使用足够真实的手法,却叙述了一个不常发生的奇观。这幅画里,所有鲜艳的颜色都被涂抹在画面中央,窗帘和画架把这些颜色归纳为窗中图像和画中图像,但如果忽略白色的画布侧边和被挡住的一小块窗帘,借两个装置而分别成立的图像几乎完全融为一体。

在画面中没有出现人物,只有景观,作者仅对静止的由空间构成的情景而不是由人物主导的情节作了描述,好像唯有这样,才能压制情节对观众的吸引力。重复的事件被重叠放置,这种奇异的组织结构突破了由因果关系或者类比关系主导的叙事目的,向存在、叙述与被叙述的领域探索。

四、结语

“框”虽然是日常常见的物像,却被赋予了多重的内涵,因此,和图像发生关联的时候,无论其处于图像外部还是内部,都会对图像内容及叙事方式的解读产生深刻而多元的影响。前文通过案例,分析了图像外的框通过自身尺寸、形状、材料等的设置,以及处于画内、画外临界点的特征,对图像所叙述的内容进行呼应、强调或佐证;图像内的框一方面借助图像外框所具有的形式意义,一方面发挥围合形状的独特功能,为图像提供了多样化的结构形式。

图片来源:

图1:https://www.zdic.net/hans/%E6%A1%86

图2:贡布里希《秩序感》图版1

图3:http://360.mafengwo.cn/travels/info_weibo.php?id=3521709

图4:http://www.mafengwo.cn/i/3469425.html

图5:http://info.trueart.com/info_42233.html

图7:https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z

图8:https://movie.douban.com/subject/1299080/all_photos

图9:https://www.douban.com/photos/album/1639482527/?start=0