浅谈刘振球歌剧《从前有座山》音乐创作的艺术特征

□许键

《从前有座山》的文学脚本,是湖南省剧作家金灵子根据民间传奇《苦楝山的传说》中的一些情节重新构思创作的,带有非常浓厚的民间传奇色彩,它讲述了一对在苦楝山生活的恋人的故事,女主人公楝花患上了山里人为之恐惧的红斑病,为了驱除病魔,继续获得男主人公祥生的爱,她历经千辛万苦,不惜牺牲自己的名誉、尊严,心灵备受创伤,但最后还是被祥生抛弃,直至走上绝路。冬娃是一名外乡小药工,为了给楝花治病,他被祥生误会,与巧娃的爱情也夭折了。楝花的父亲黑爹终于认出冬娃就是二十年前自己老婆所带走的亲儿子,但是这个相逢却让黑爹很痛苦,因为他老婆永远也不会回来了。剧本中原始、神秘、朦胧而又充满生机且变幻不定的舞台戏剧氛围;其戏剧人物的舞台动作,以及从作家赋予戏剧人物的优美剧诗中所散发出来的浓烈泥土气息;剧中封闭在这苦楝山里的青年男女,对美好生活执着、善良、淳朴的愿望,及在他们体内勃发出来的原始的生命的震颤;剧情中交织在一起的两对青年男女的爱情变异,及主人公楝花的悲剧

结局和由此体味到的的人生沧桑感,都深深地吸引了刘振球先生。所有这一切不仅符合他对于剧本在题材和样式上的选择,也使他预感到有可能通过这次创作来完成一个自我超越。

在当时的歌剧作品中,刘振球先生意识到中国民族歌剧中的音乐戏剧性处理还存在有“老大难”的问题。很多有关歌剧音乐的“土”“洋”之争、“音乐”与“戏剧”究竟是以谁为主、“话剧加唱”是否

也是歌剧等长期以来争论不休的问题,其中还包含了与特定的民族语言音调及语言环境密切相关的朗诵调、宣叙调的写作问题,刘振球先生想通过这部歌剧啃下这些“硬骨头”,并为此向前迈出艰难的第一步。

这部歌剧讲述的是一个发生在“很久很久以前”、“很远很远的山区”,两对青年男女爱情悲剧的故事。这一特定的戏剧环境和活动以及在这一特定戏剧环境中的特定戏剧人物,让刘振球先生把音乐的基调定在一个“土”字上。

其音乐主题是一首古老的、土得掉渣的童谣,而且意思也很难让人弄明白,于是刘振球先生用乐队和合唱队制造了一个具有神秘色彩的音响背景:将“1、2、3、4、5、b7、1”叠置在一起的长音持续;弦乐组分别在“C、G、D、A、E”弦上持续进行自然泛音的滑奏。在这一背景下,有一男高音用地道的湖南湘剧高腔韵白所特有的那种音调,缓慢、悠长、高亢地吟诵着这一剧诗,同时还不时飘荡出由长笛演奏的一个重要动机,就像“幽灵”一样在空中漂浮不定,增添了剧本中的那种神秘感。待吟诵到最后的“股”字时,用戏曲念白中常见的手法接以衬字“啊”,伴随乐队及合唱队音响的增长将其音调骤然提高,并由此引发出合唱队此起彼伏的狂笑。在这里,作者别出心裁地运用湖南难懂的方言来进行演出,就是为了实现把语言抽象为一种代表某种情感音节的符号来处理,用“最土”的办法来制造出那种原始古朴的神秘戏剧氛围。特别是紧接狂笑后,由四支唢呐和全部管乐器用“ff”的力度爆发出的三声近乎是号角的、强烈的悲剧动机,及随后在弦乐群奏出的密集震颤音、背景长音的原始状态的高腔山歌。这样就构成了全剧凝重而又具有悲剧色彩的,为偏远山区所特有的民族审美定式。为了加强这种定式,在全剧音乐中,还采用了湘西、湘中一带的原始民歌素材创作了一些具有插段性质的音乐戏剧场面。如第一章中描写青年男女爱情场面的《多么快活》;第二章中一开始出现的诙谐、轻松的《古怪歌》,及后来描写冬娃与巧儿爱情生活的歌舞场面《搓麻绳》;第三章中描写带有悲剧色调的结婚场面的《婚礼曲》,及由此发展而成的女主人公的大段咏叹调《祷祝》等。这些都散见于全剧的各个角落,被不断向前推进的戏剧情节串在一起,构成了一幅色彩

斑斓的,古朴山区的民俗生活画卷,给人以美的享受。其中《搓麻绳》

的音乐取材于流传湘中一带的地花鼓《十月飘》。

活动在这原始古朴的、“土得掉渣”的整体戏剧氛围中的戏剧人物,也都以来自民间的纯真、质朴的文学音乐语汇,细腻地描绘了各

自的性格特征及其情感变化,使其达到了戏剧环境与戏剧人物在整体风格上的统一。祖祖辈辈生活在山区的女主人公的悲剧命运,是维系

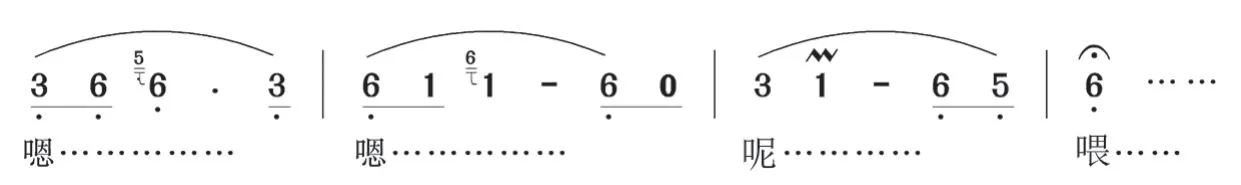

着整个戏剧情节向前发展的重要情感线。因此,楝花的音乐主题的设置及其展开,无论是性格刻画、情感把握及风格统一上都是全剧音乐中至关重要的问题。因此,刘振球先生给主人公设计的主题取材于土生土长的湘西苗族的平腔山歌——《叭咕腔》,这使其和她所处的环境达到和谐统一,如谱例:

在女主人公的音乐主题里,我们可以找到《叭咕腔》里的元素:一是曲首小三和弦构成的旋律线,其中包含了一个从“主”到“属”音的四度特性音程;二是后面出现的以某一音乐为轴心所作的上下环绕的旋律线;另外,还有对风格起到重要作用的倚音及长音处的下滑音的拖腔装饰。随着戏剧情节的发展,人物性格及人物情感的变化,这两个因素也在不断地产生相应的变化。第一主题呈现在序曲中,是由女高音唱出。

这里主要是用了第二个因素。当楝花与恋人祥生第一次幽会的时候,楝花羞涩而又隐晦的要祥生抱她去摘花时,她轻轻地吟唱:

这里用了第一因素中的特性四度音程,但具有大调色彩。当祥生突然发现楝花身上长满了被山里人称为“瘟病”的“红斑”时,祥生竟害怕得离开了她,使楝花处于迷茫痛苦的境地,唱出了她的第一首咏叹调《我要我的祥生哥》。其中曲首与曲尾分别采用了《叭咕腔》中的第一、第二因素,后面出现的特性四度音程的拖腔又回到了小调性质。

楝花为摆脱痛苦的命运,不得不听信“山巫”的隐语,跑遍崇山峻岭去寻找“蛇蝎泉”洗掉身上的红斑,当她找到那哗哗流淌着的山泉水时,她是多么高兴啊!

主题的第一因素大部分在大调上获得再现,由女声伴唱,楝花在它上面飘荡着轻盈、跳跃的花腔式的“啊”,流露出她那抑制不住的喜悦心情。但楝花为摆脱命运控制所做的种种努力,不仅没有使她重新得到祥生的爱,相反却使她陷入到了一种无法解脱的精神崩溃的边缘,这时,她不得不跪在山崖上向那茫茫的大自然乞求死神的赐予。

主题的第一因素在这里经节奏的变形,减七和弦变化音程的运用,演唱上长音处的大颤与逐渐下滑的同时进行,特别是乐队伴奏织体木鱼固定节奏型的陪衬等技术处理,使得这一朴素的音乐材料变得尤为恐怖、神秘,待唱到“我要在你怀里死”时,竟使其成为处于绝境的人对于死神的祈求和揪心的呼喊,收到了极其强烈的戏剧效果。

在这部歌剧中,音乐与剧本的结合突出地表现在咏叹调、宣叙调与歌词的把握上。对于剧中属于人物情感宣泄的、朗诵性的剧词,可按朗诵时的语调及情感状态粗略地规定一下它音调的起伏线和节奏线,在这一大体的规范内,靠的是演员的发挥。这时,音乐旋律和调性都没有完整的、稳定的体现,其中,音乐的戏剧性是占主导地位的。如当楝花得知曾经和她在窝棚里过夜的山外小药工,就是她那失散多年的亲生

弟弟时,所受的沉重打击,使她变得神情恍惚,语无伦次了。

在剧情的发展过程中,音调和节奏起伏线与语言音调及情感的起伏线是基本吻合的,先是自言自语地轻声吟唱,而后力度渐次增强,音位渐次增高,直至最后在高音上形成歇斯底里的呼喊。而对于剧中那些属于叙事一类但又具有某种表情意义的剧词,特别是对于那种性格鲜明或性格反差较大的戏剧性人物的对白,被归为节奏、音韵稍具规范的“段”。在所归的“段”内,调性获得暂时的稳定,旋律有一定程度的发挥,呈现戏剧化、性格化的特征。在头、尾采用了散起散落的方式,如在冬娃与巧儿的一段对唱中,写的是冬娃如约在秋季赶到巧儿家完婚,而巧儿却听说冬娃与楝花曾在山里过夜,一气之下,就和祥生结为夫妻。此时此刻,戏剧性的场面出现了:巧儿气愤地要冬娃不要靠近她,而冬娃却调皮地反而更靠近;巧儿要冬娃赶快离开她,而冬娃却反而兴奋的与巧儿亲近,并掏出花来要给巧儿带上,与她同拜天地。这样,逼得巧儿只好说出自己已经结婚的实情,冬娃听后气愤地唱出了宣叙调……在这样一个具有非常鲜明的戏剧冲突的话剧场面,使用了“归段”的办法,构成了戏剧性的对唱。两人见面后的不同心境,在音乐中得到了形象的体现,相比之下,这种音乐戏剧场面比原来的话剧场面更富有艺术魅力。用这种“归段”的办法处理一些宣叙性的段落,既可使音乐在刻画人物性格和推进戏剧矛盾冲突向前发展上都起到应有的作用;同时又使这样的段落具有一定程度的可唱、可听性。

对于剧中那些较长的宣叙或朗诵性的段落,如无明显的“段”可归,还采用吟唱与夹白交替使用的办法。夹白的位置需要视剧词的具体情况如剧词的句式结构、情绪的转折等来确定。其次是在人物进行夹白的时候,音乐并没有中断。这时的音乐起到了承上启下、渲染气氛、突出人物音乐主题、刻画人物性格的作用。下例是祥生离开楝花后却又因为对她的思念而急于要和楝花见面诉说衷肠,而楝花却因为害怕把自己的病传染给祥生,总是躲避与祥生的见面,在这种不同的心态下,两人最终见面了。

在一曲宣叙性的对唱中,祥生的音乐性格是急切的,而楝花却是忧伤的,中间出现的楝花的对白,是用大提琴奏出的如泣如诉的主题音调作为陪衬,这正是她此时此刻忧伤心情的写照。夹白的运用,避免了音乐进行上的单调、呆板,加强了它的戏剧表情意义,而这正是这种具有过渡意义的朗诵调和宣叙调所必须强调的。

按照戏剧情节和人物感情发展的一般规律,朗诵调或宣叙调进行到一定的时侯,总会有一次或几次情感爆发的可能。如果说,前面是情感的量的集聚过程,那么后面则是这种集聚情感的质的总释放。这时则应不失时机地将音乐转入大段的咏叹调或是局部性的宣叙调上来。这就出现了那种充满情感色彩的空灵浪漫的戏剧人物的歌唱形态。有时,这种情感的总爆发并不是由剧诗(即人物的歌唱)而是由人物的强烈的戏剧动作来表达的,这一蕴藏于强烈的戏剧动作中的情感的波涛则由合唱队或者乐队来予以宣泄。无论是前者还是后者,这种情感的总爆发总是必须的,它能使人们的审美心理在这一总的释放中获得极大的满足。在结构形式上,它可能是一个简单的乐句,也可能是一个初具规模的乐段,还有可能是一个具有更大曲式结构的完整的咏叹调,它应该构筑在一个崭新的调性上,有完整的或比较完整的旋律线条。在剧情发展进程中,它的出现,往往构成了局部性或全局性的高潮,从戏剧人物的自由念白经过吟诵、宣叙,一直发展到最高形式的咏叹,这一历程正是与戏剧矛盾冲突的展开、戏剧人物情感的增长几乎是同步的,由此构成了整块的音乐戏剧场面。

这是一个由文学、戏剧、音乐共同完成的生动的戏剧舞台情境:在鲜花盛开的苦楝树丛中,楝花羞怯地向祥生表达了要摘一朵苦楝花的意愿,祥生要帮她去摘,可楝花明明知道自己够不着,却坚持非要自己摘不可,憨厚的祥生没有理解楝花的意思,又是要为她搬梯子,又是要为她搬石头垫脚,可楝花都没有同意,最后,祥生终于明白了,兴奋的唱出了楝花的心思:“我抱你摘。”在强烈的音乐中祥生欣喜若狂地冲到楝花身边,将楝花一把抱起……这里,情感的总爆发由乐队奏出,并把这一音乐戏剧场面推向了高潮,有力地烘托了祥生与楝花的这一强烈的戏剧动作。中间部分宣叙性的对唱采用了“归段”的办法,旋律具有浓郁的湘西风格。夹白时,以小提琴独奏楝花优美柔情的主题音调作为陪衬。在调性布局上,先是建立在降E调上的吟唱,调式色彩偏中性,中间是建立在G小调上的宣叙,后面是建立在C大调的尾奏,开朗而富有激情。调性的对比,更增强了这种戏剧性变化的艺术张力,呈现出歌剧艺术所特有的为别的艺术形式所不能替代的综合美感。

中国歌剧能否获得新生,能否在世界歌剧里占有一席之地,其中音乐创作质量的提高是关键。而要创作出一个好的歌剧音乐作品则要

求作曲家除了具有娴熟的作曲技巧和对于这些技巧的驾驭控制能力之外,还需要他们对于生活,对于人以及人的精神、情感等活动有着真切而准确的体验。如果能从人民群众的歌唱中,即民族民间音乐中吸取养料以丰富我们的音乐语汇的话,那么更重要的是需要从人民群众的歌唱中更深的领悟到蕴涵在其中的民族气质和民族神韵。尽管随着时代的变迁,人民群众歌唱的形式也许会发生变化,但其内核是不会变化的,只有牢牢地抓住这点,才有可能使作曲家对于生活以及人的精神情感活动做出最真切、最准确的表达。于是,民族意识和现代意识的高度结合,戏剧性和音乐性的高度统一,成为了刘振球先生从事歌剧音乐创作的最高目标。