浅谈中稻根外追肥效应与技术集成

罗斌

(仁寿县农业科教站,四川 眉山 620500)

我县属亚热带季风气候,年降雨量近1000mm左右,在年平均气温17.5℃,日照1200余小时,>10℃积温5500℃的自然条件下;稻田一年两熟有余,三熟不足,大春不宜采用“早稻/晚稻”种植制度,比较适宜一季中稻生产。提升中稻单位面积产量一直是提升县域粮食生产能力的重要切入点。但近年来,全县水稻实际单产一直在8000kg/hm2之下徘徊,比各年主导品种的生产潜力低1000kg/hm2以上。

为探寻中稻单位面积产量徘徊不前的原由,笔者在县域中部选择上年中稻平均单产7890kg/hm2,与全县平均值78757890kg/hm2基本持平,较具代表性的乡镇,与当地农业服务中心工作人员一道,于2018年初对全乡5个产村、15个组、45户中稻种植户开展随机入户调查,了解生产现状;查找到中稻单产不高的主要矛盾和矛盾的成因。

一是主要矛盾—施肥不当,没有根据中稻需肥特点和吸肥规律施肥。施肥总量中,富氮、足磷、少钾。据文献载,每生产100kg杂交稻谷,需从土壤中吸收纯氮2.5kg;五氧化二磷1.1kg;氧化钾3.3kg,肥料三要素比为1∶0.4∶1.3。而当地大多数农户多采用40%(N20—P5—K15)复合肥作底肥,用量在50kg/hm2左右。由于钾素的施入量严重不足,使其成为了限制产量的最小养分。

施肥次数较少。杂交中稻吸收氮、磷、钾的时期主要在分蘖期和拔节孕穗期,后期吸收量少但不可或缺;应当重施底肥、早施分蘖肥、酌施拔节肥、补施粒肥。而接受调查农户除少数“底肥一道清”外,多数只在重施底肥后,返青7天内施75kg/公顷尿素作分蘖肥,然后就不再施肥了。

二是矛盾的成因—劳动投入严重不足。接受调查的45户,共有111个劳动者,留守农村47个,日常从事种植产业19个,户均不足0.5个(留守人员只有育秧、栽插、收获才会大部下田),且以50~70岁的人员居多,其特征是低文化、低职业素养,他们追求的是用尽可能少的劳动投入,换取相对较高的收获。因此,有的农户只施底肥,有的追施少量氮素分蘖肥,没有农户施用拔节肥和粒肥实属必然。

针对施肥“富氮、足磷、少钾”和“底肥一道清”、“一底一追”,后期脱肥这一制约杂交中稻高产的主导因素,立足劳动投入严重不足的现状,以尊重农户根际施肥习惯为前提,采用劳动投入不大、农户乐于接受的根外追肥方式,在中稻生育后期补施肥料三要素,以期能够有限地提高单产,便成为基层农技推广人员的必然选项。

1 中稻根外追肥两因素试验

笔者引导当地高中初级农技人员,于2018年在选择的典型乡镇实施了《中稻根外追肥两因素试验》;并对试验结果变量分析,筛选出较优组合。

1.1 试验设计

两因素、8水平(氮3、磷钾4)、3次重复,12个小区。

1.1.1 试验因素氮、磷钾三要素两因素(材料尿素含纯N46%,KH2PO4含P2O553%、K2O34%)。

1.1.2 试验水平

A、尿素浓度(3水平):0.3%、0.4%、0.5%;

B、KH2PO4浓度(4水平):0.3%、0.6%、0.9%、1.2%;

1.1.3 处理组合

见表1。

表1 中稻根外追肥两因素试验处理组合表

1.1.4 小区排布

小区宽4m、长5m,面积20m2。小区间走道1m,区组间间隔1m,四周留宽2m保护区,种植常规糯稻。田间排布随机区组,走向局部控制。见表2。

表2 中稻根外追肥两因素试验小区分布简图

1.2 技术规程

适宜播期。3月26日。

选用良种。内5优768。

旱育壮秧。采用旱育保姆育秧。

稻田准备。泡水、平田、施底肥。

嫩秧早栽。5叶龄左右移栽。

合理密植。10×30cm,基本苗30万/hm2。

田间管理。水浆和施肥管理,病虫防治。后期根外追肥3次,间隔7天。

2 统计分析

分小区收获、分别计湿重,稻谷混合后随机抽取10kg,晒干,求得折算系数,分别折成干重。

2.1 整理两向表

将分别折算的各小区干重计入表3。

表3 中稻根外追肥两因素试验产量两向表(单位:kg)

2.2 方差分析

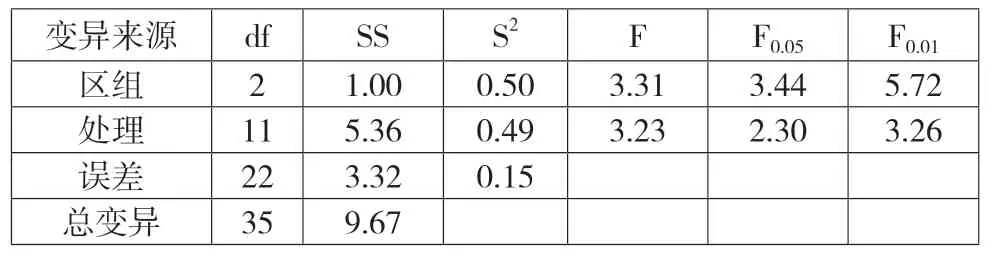

分解自由度、平方和,计算方差和F值,查F表,将结果填入表4。

表4 中稻根外追肥两因素试验方差分析表

F区=3.31<F0.05;2/22=3.44,差异不显著,试验有效。

F处=3.23>F0.01;11/22=2.30,差异显著。

2.3 多重比较

求SE(=0.064),查表,计算尺度值,进行多重比较。处理⑾<A3B3尿素0.5%+KH2PO40.9%>产量最高,折合9095kg/hm2,对其余处理差异显著。

3 集成技术

将试验获得的根外追施氮磷钾较优组合与现有技术集成,形成《中稻高产栽培技术规程》。适宜播期。3月26日。选用良种。内5优768。旱育壮秧。

(1)苗床地选择。选择疏松、肥沃、透气、地势较高、平坦、避风向阳、土壤酸碱度适宜、水源无污染、排灌方便、杂草少、无畜禽践踏的菜园地作苗床。本田与苗床的比例按中小苗1∶30~40、大苗1∶15~20安排。

(2)苗床培肥。播种前两周内,施预先沤制腐熟备用的有机肥5~10kg/m2,优质粪肥1.5~3kg/m2,均匀翻耕混入10~15cm土层内。

(3)规范作厢。苗床做成厢式。苗床四周走道做成埂,宽25~30cm,高出厢面5~10cm,有利于保持苗床水分,厢面宽1.2~1.3m,厢长10~15m。

(4)浇足底水。使苗床10cm以内层含水量达到饱和状态。

(5)旱育保姆。选择旱育型,每亩大田选购一袋(350g)。将精选的稻种在清水中浸泡10h左右,捞出,沥至不滴水时,按1袋“旱育保姆”拌稻种1~1.2kg比例,将种衣剂先倒入磁盆中,然后净浸好的稻种慢慢的加入磁盆内滚动包衣,直至将种衣剂全部包裹在种子上为止,谷种包衣稍为晾干时,每平方米播种100~150g,分厢均匀播种;轻压结实,用过筛泥土将谷种盖严。

(6)搭拱盖膜。竹片低拱搭架,覆盖严实地膜。

(7)苗床管理。1、出苗期保温保湿,膜内温度不能超过35℃。现青后适时、适度揭膜炼苗,膜内温度不能超过25℃。2、叶期膜内温度也不能超过25℃,通风炼苗,苗床保持干燥,秧苗不卷叶不浇水。2.5叶喷施“断奶肥”(尿素10g+水5kg/m2),施后补清水洗苗;3、叶期控温控湿,适时揭膜换气,炼苗控高;当土壤干燥发白时,适度补水。当气温稳定达到13℃以上时全部揭膜。4、叶以后控制徒长,促进根系发育与分蘖生长,土壤发白、叶片卷筒,早晚适度浇水。栽秧前一天饱灌起身水。

3.1 稻田准备

油菜收获后及时泡水、平田、施底肥,施40%氮磷钾三元复合肥750kg/hm2。耙平田面后,按2.4m宽度开厢,厢沟宽20cm、深15cm;围边沟离田埂1m,宽20cm、深25cm;平整厢面。

嫩秧早栽。5叶龄左右移栽。合理密植。基本苗30万/hm2。田间管理。

(1)水浆管理。栽后“无水层扎根、浅水层扶苗”,48小时内只保持厢沟有水,扎根后薄水管理,有水源保障时可以时到或苗足(75万/hm2)晒田。

(2)轻简追肥。分蘖肥施尿素150kg/hm2。谢花后根外追施尿素0.5%+KH2PO40.9%混合液,间隔7天1次,共施3次。

(3)病虫防治。按照《病虫情报》发布的防治适期,推荐的绿色防控药剂,在规定剂量内喷药防治稻瘟病、稻曲病,螟虫、稻飞虱等。

适时收获。黄熟末期机收。