必要性与可能性:关于都江堰及其灌区乡村遗产整体保护的评述

石 鼎

(复旦大学文物与博物馆学系,上海 200433)

灌溉工程与农业生产有着直接的关联。修建灌溉工程的主要目的是为了在不同的时间和空间调节水资源,使之合理配给,满足农业生产持续而稳定的用水需求。一般来说,每一项(组)大型的灌溉工程都会形成特定的灌区,灌区内会拥有辽阔的乡村地域。作为悠久而灿烂的中华农耕文明史的重要组成部分,我国历史上修建的类型多样、规模宏大的水利灌溉工程正稳步走进遗产保护体系,向世人展示其高度的文化遗产价值。但是,依托灌溉工程遗产形成的广域乡村地带,是否拥有整体性的文化遗产的价值?是否有潜力成为特殊的乡村遗产类型进入相应的遗产保护体系?笔者将以都江堰及其灌区为例,针对这些问题展开探讨。

1 都江堰的多重遗产身份

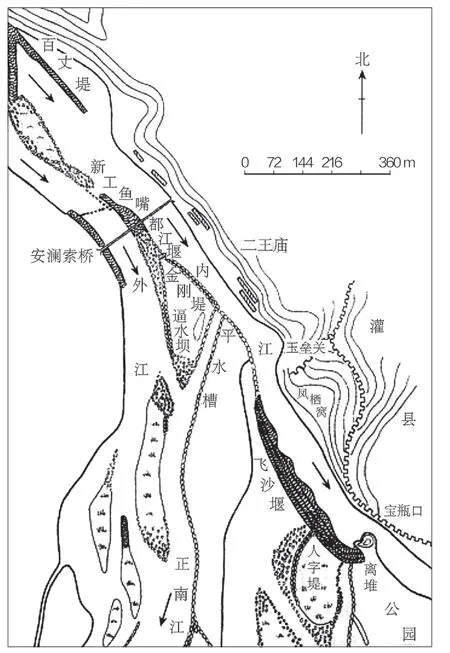

都江堰位于成都平原西缘的岷江出山口处,由秦蜀守李冰创建于公元前256年。都江堰渠首枢纽主要由百丈堤(导流工程)、鱼嘴(分水工程)、飞沙堰(调节工程)、宝瓶口(进水口)组成,科学地解决了江水的自动分流、自动排沙、控制水量等问题。岷江流经此处时由“鱼嘴”分为内江与外江,内江水流经过“飞沙堰(侧向溢流堰)”进入“宝瓶口”,并由此进入成都平原(图1)。从创建至今,都江堰多次毁于洪水,但每一次修复都又继承了原来的工程枢纽布置形式,反映出2 000余年前都江堰完善的工程规划[1]。

都江堰的历史价值与工程技术价值都是毋庸置疑的,因此很早就进入了文化遗产保护体系。1982年,都江堰被公布为第二批全国重点文物保护单位[2],1988年紧邻都江堰的灌县(图1)撤县设市并更名为都江堰市。2000年,都江堰与青城山携手进入联合国教科文组织世界遗产名录,其正式登录名称为“青城山-都江堰①Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System.”[3]。

但不管从名称还是从突出普遍价值(OUV②Outstanding Universal Value.)来看,世界遗产名录中的青城山与都江堰都是被分开表述的。从2000年国际古迹遗址理事会(ICOMOS③International Council on Monuments and Sites.)递交世界遗产大会的评估报告中可以看出,该项目满足列入世界遗产的第ii、iv、vi条标准。其中:前两条是对都江堰历史价值与科学技术价值的描述,后一条认为青城山作为中国道教发源地对东亚产生了重要影响[4]。由这些价值描述可知,两者从价值体系与价值载体来看没有交集,互不从属,除了地理位置相近以外,两者属于“弱相关”的关系。可以说“青城山-都江堰”的这种捆绑模式在中国的世界遗产名录中是一个独特的存在。

图1 20世纪初都江堰渠首枢纽图④图片来源: 子平,王国平.都江堰两个世纪的影像记录[M].济南:山东画报出版社,2007:10.笔者对图中的文字进行了清晰化处理。

同时,虽然“青城山-都江堰”并不在世界遗产中心官方认定的“文化景观”这一世界文化遗产的特殊类别[5]之中,但中心于2003年发布的评估报告《世界遗产文化景观1992—2002》中指出,包括“青城山-都江堰”在内,中国当时的世界遗产名录中至少有10处遗产地都带有强烈的文化景观属性。相对于官方认定的“世界遗产文化景观⑤World Heritage Cultural Landscapes.”来说,它们被称作“世界遗产名录中的文化景观⑥Cultural Landscapes on the World Heritage List.”,同样是漫长历史时期自然与人相互作用下诞生的伟大杰作,只不过由于某些原因,没有从文化景观的理论框架来强调其遗产价值[6]。

有学者指出,源于文化地理学的“文化景观”既是文化遗产的特殊类型,也是整体性的遗产保护方法论[7]。那从整体性的角度来看,是否有与都江堰水利工程处于同一个景观系统和价值体系、与之具有“强相关”关系的内容呢?

答案是肯定的。据被誉为我国现存最早的方志之一的《华阳国志》⑦作者常璩(约公元291—361),东晋蜀郡江原(今四川崇庆)人。记载,秦孝文王以李冰为蜀守。冰能知天文、地理,谓汶山为天彭门;乃至湔氏县,见两山对如阙,因号天彭阙……遂从水上立祀三所。冰乃壅江作堋⑧“堋”指分水堤。。穿郫江,别支流,双过郡下,以行舟船。又灌溉三郡,开稻田。于是蜀沃野千里,号为陆海⑨“陆海”,谓农田生产之饶,比于海产珍奇之值也。。旱则引水浸润,雨则杜塞水门,故记曰:“水旱从人,不知饥馑。”“时无荒年,天下谓之天府⑩“天府”,谓天帝之府库,无所不有。”也[8]。也就是说,成都平原能成为物产丰饶的天府之国,与都江堰的灌溉功能是有直接关联的。

既然都江堰可以成为世界级的文化遗产,那受其润泽2 000年且至今依然生机勃勃的乡村景观,是否也应当进入遗产保护的视野呢?事实上,都江堰市乃至成都平原乡村地带密如蛛网的灌溉水系、乡村聚落、农田景观,甚至都不在世界遗产都江堰的缓冲区内。这导致进入21世纪以来,都江堰市乡村地域在“摊大饼”式扩张的城市化面前节节退缩,以“林盘”为特色的传统乡村景观连连衰退。

2018年,国际灌溉与排水委员会(ICIDInternational Commission on Irrigation and Drainage.)将都江堰列入“世界灌溉工程遗产名录World Heritage Irrigation Structures,简称WHIS.”[9],这使都江堰的价值再次受到全世界的瞩目。笔者认为,正因为灌溉工程与灌区农业生产有直接的关联,在今天乡村振兴成为国家战略的背景下,关注具有“显在”遗产价值的灌溉工程遗产,对于促进社会各界认识“灌区乡村遗产”这一“潜在”的遗产类型及其价值,无疑是利好的。

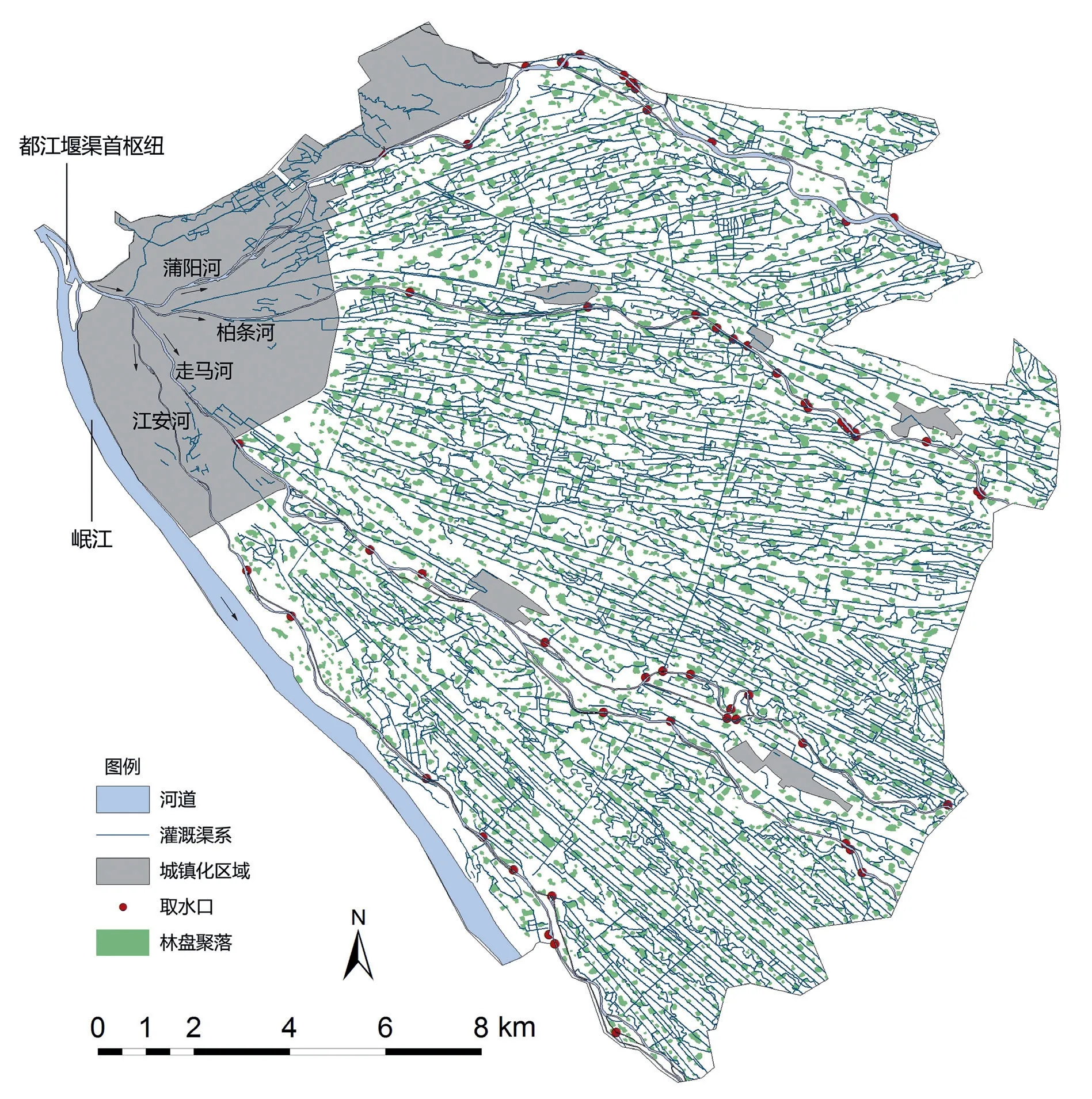

从都江堰灌区的案例来看,都江堰水利工程位于整个灌区的顶点,从都江堰引流的江水通过4条主要河道(蒲阳河、柏条河、走马河、江安河)与无数灌渠分流,在成都平原形成了一套完整的自流灌溉系统。其中包括了多个小规模堰体、取水口、水闸、桥梁、水电站、多层级的沟渠(支渠、斗渠、农渠、网渠)等类型丰富的水利设施,将岷江通过宝瓶口(图1)进入成都平原的滚滚水流不断细分、减速,最终滋润每一寸土地。这一套规模宏大、构造精妙的自流灌溉系统(图2),是在都江堰修建之后的2 000余年内逐步形成并臻于完善的。但相对于声名显赫的、在图纸上以点状形态存在的都江堰水利工程来说,这套以面状形态呈现的自流灌溉系统以及在此基础上形成的活态乡村景观,因其规模过于巨大,面貌过于“普通”,而始终游离于遗产保护体系所覆盖的范围之外。

图2 都江堰灌区扇形平原中的干线渠系(2005年)图片来源:笔者利用GIS绘制。底图数据来源:Google Earth。图中所示的灌区仅仅是都江堰市域范围内、直接与都江堰的灌溉相关的部分。本图原载于:SHI Ding.Research on the Rural Cultural Landscape in the Metropolitan Area of Chengdu,China-a Case in Dujiangyan City[D].Tokyo:The University of Tokyo,2013:97.

2 都江堰及其灌区乡村遗产整体保护的必要性与可能性

2017年,国际古迹遗址理事会采纳了《关于乡村景观遗产的准则》Principles Concerning Rural Landscapes as Heritage。由国际古迹遗址理事会——国际风景园林师联合会文化景观科学委员会(ICOMOS-IFLA ISCCL)制定。,该准则对“乡村景观遗产”所下定义是:乡村地区的物质及非物质遗产。此外,准则解释道:乡村景观遗产的物理特征包括生产性土地本身、结构形态、水、基础设施、植被、聚落、乡村建筑和中心区、本土建筑、交通和贸易网络等,以及更广阔的物理、文化、与环境关系及背景;乡村景观遗产还包括相关的文化知识、传统、习俗、当地社区身份及归属感的表达,过去与现代的族群和社区赋予景观的文化价值和含义;乡村景观遗产包含涉及人与自然关系的技术、科学及实践知识。同时该准则也强调:独特或普通、传统还是被现代活动改变,所有乡村地区都可以被当作遗产解读;遗产以不同的类型和层次存在,与多个历史时期相关,如同羊皮纸上的文字,可以被重叠书写[10-11]。简单来说,该准则构建了一个综合的乡村遗产价值体系,赋予了乡村遗产更广阔的研究空间和更丰富的研究视角。

从该准则出发,笔者认为可以将灌区作为载体,将其中的乡村景观整体纳入“灌区乡村遗产”的范畴。笔者建议将“都江堰灌区乡村遗产”定义为——与都江堰的灌溉直接相关、依托广阔的都江堰灌区密集分布的自流灌溉渠系形成的水旱轮作农田系统、数量众多的林盘散居村落及其农林系统,以及反映当地居民可持续生产生活方式的各类物质与非物质文化遗产、生物多样性资源。

不过,面积如此庞大的灌区乡村遗产,除了应当成为学术研究的对象以外,在现实中是否可以找到对应的保护体系呢?

答案还是肯定的。近年来,由联合国粮食及农业组织(FAOFood and Agriculture Organization of the United Nations.)自2002年建立的“全球重要农业文化遗产(GIAHSGlobally Important Agricultural Heritage Systems.)”体系,已高度关注到了灌区乡村遗产这一特殊类别的农业遗产系统的价值。据笔者统计,目前全球已经有5处农田灌溉类农业遗产进入该名录,约占遗产地总数的9%[12]。其中与都江堰灌区乡村遗产最有可比性的案例是2017年列入该名录的日本“大崎耕土”Osaki Kodo's Traditional Water Management System for Sustainable Paddy Agriculture.。

从规模来看,该农业遗产系统所划定的保护范围与“大崎地域”重合,而且将并行的2条河道(江合川、鸣濑川)的水源涵养地与流域范围都囊括其中,行政范围包括1市4町,总面积约为1 524 km2(其中农业用地为362 km2),覆盖人口约为20万人;从土地利用分类的角度看,该农业遗产系统包含了水田及其他耕地、森林、城镇化区域、湖泊与河流及多样化的水利设施(包括蓄水池、取水堰、明渠、暗渠等)[13]。因此“大崎耕土”是近年来依托大面积灌区申报世界农业文化遗产的典型案例,具有重要的借鉴意义。

反观国内,中华人民共和国农业部2018年,“中华人民共和国农业部”调整为“中华人民共和国农业农村部”。于2012年正式启动的“中国重要农业文化遗产(China-NIAHS)”体系中,目前也已收录3处与灌区相关的农业遗产,分别为“安徽寿县芍陂(安丰塘)及灌区农业系统”“新疆吐鲁番坎儿井农业系统”“新疆伊犁察布查尔布哈农业系统”,约占遗产地总数的3%[14],虽然数量还不够多,但对于促进国内灌区乡村遗产的专门化研究与保护,推动乡村振兴与区域化协同发展具有重要意义。

所幸的是,都江堰灌区中的部分地区已经开始行动。与都江堰市相邻的成都市郫都区,于2017年正式启动了农业文化遗产“四川郫都自流灌区水旱轮作系统与川西林盘景观”的发掘与保护项目。据媒体报道,郫都区已经在2019年启动“中国重要农业文化遗产”的申报工作,并希望在此基础上申报2020年度“全球重要农业文化遗产”,但目前的申报范围只涵盖了6个街道、17个行政村[15]。

但是笔者认为,正因为农业文化遗产的申报强调农业生产系统的价值,注重自然与人文复合系统的综合利用[16],所以都江堰灌区的农业文化遗产申报也应具有整体性与系统性的视野。都江堰灌区涉及的县、区级行政区域较多,在申报农业文化遗产的过程中,光有郫都区的积极进取是不够的,需要由成都市来协调,参考日本“大崎耕土”的申报经验与价值阐释模式,将保护的视野扩展到与都江堰渠首枢纽工程“强相关”的天府之国、千里沃野整体中去。

3 结束语

总而言之,从都江堰水利工程成为全国重点文物保护单位,到进入联合国教科文组织世界文化遗产名录、国际灌溉与排水委员会的世界灌溉工程遗产名录,再到行进中的都江堰灌区世界农业文化遗产申报,整个过程折射了中国从文物保护到文化遗产保护的完整轨迹;符合文化遗产类型从单一走向多元、从“纪念碑式的伟大崇高”走向“与人们的日常生活息息相关”的世界性趋势;体现了遗产保护范围从点状扩展到带状与面状,从局部保护走向整体性保护的前沿性探索。与此同时,也暴露出目前国内对灌区乡村遗产价值认知不足、保护方法论缺位的困境。中国目前已经拥有19处世界灌溉工程遗产,数量位居世界第二[9],灌区乡村遗产作为一种特殊的类型,其整体性研究与保护工作亟待开展。在此过程中,都江堰灌区乡村遗产保护与利用不可能一蹴而就,但作为重要个案,其模式与路径值得我们持续探索、长期关注。