双叉犀金龟生物学特性和人工养殖初步研究

周奉雯,周卓淮,何小芳,张洁娣,李天奇,王吉锐,徐志宏

(浙江农林大学 农业与食品科学学院,浙江 杭州 311300)

双叉犀金龟Allomyrina dichotoma属鞘翅目Coleoptera 金龟子科Scarabaeidae 叉犀金龟属Allomyrina,广泛分布于亚洲各大陆,其个体大小在种群内和种群间差异都比较明显[1]。双叉犀金龟在归属上仍有争议,在日本归在Trypoxylus属[2],而我国则将其归为叉犀金龟属。

双叉犀金龟是中国犀金龟亚科中分布最广的种类,广泛分布于中国东南部[3],在生态系统中一般不危害作物林木,且有很高的药用价值[4]。不过,近年来在浙江地区,双叉犀金龟在一些铁皮石斛Dendrobium officinale苗圃经常发生危害[5],造成严重损失,已成为铁皮石斛上的重要害虫之一。在调查过程中,我们也发现了双叉犀金龟危害铁皮石斛苗圃(图1),其幼虫在基质中大量繁衍,取食基质营养,咬断根茎,危害铁皮石斛的正常生长。双叉犀金龟在浙江省杭州地区一年发生一代,以三龄幼虫危害最大,成虫昼伏夜出,具趋光性、喜湿性等习性[5]。针对农林生产中对双叉犀金龟的防治研究报道较多[5-6],关于其生物学习性也有一些研究,但是并不是很系统。

双叉犀金龟是受国家保护的“三有动物”,即有益或有重要经济、科学研究价值的昆虫。本文对双叉犀金龟进行了生物学特性和人工养殖探究,以期为保护和综合开发利用该虫提供基础资料。随着国内昆虫产业和自然教育行业的迅速发展,双叉犀金龟因体型较大,形态奇特,雌、雄性二型现象显著,性格温顺,已成为昆虫爱好者和自然教育行业最受欢迎的甲虫之一,因此,研究该虫的人工养殖,具有重要的经济意义。

图1 双叉犀金龟为害铁皮石斛苗圃Figure 1 A.dichotoma damaged D.officinale nursery

1 材料与方法

1.1 供试虫源

试验用双叉犀金龟成虫于2018 年6 月采集自浙江杭州正德农业发展有限公司铁皮石斛苗圃基地。

1.2 方法

1.2.1 饲养方法 获取双叉犀金龟成虫后,选取其中8 对健康的成虫放置在透明塑料盒(2 L)中进行交配,盒中铺有从阔叶木剥落的大小适中的树皮木片,起到方便成虫活动攀爬的作用。交配期间以香蕉Musanana饲养。交配三天后,将腐殖土放入透明塑料箱(27 L)中压实至总高度的三分之二处,在其表面铺上树皮木片,放入雌虫供其产卵。雌虫下产20 d 后取出雌虫和卵。将卵浅埋于装有按压紧实的发酵腐殖土的塑料盒(1 L)中进行孵化。卵孵化后,将单头幼虫分别放置于透明塑料盒(1 L),以发酵腐殖土饲养于智能人工气候箱中(PRX-350D,上海谷宁有限公司),设置温度为25±1℃,相对湿度60%±5%,无光照。

1.2.2 形态特征观察 利用Leica DFC290 体视显微镜,观察记录卵、幼虫、蛹的外部形态特征。利用游标卡尺和万分之一天平测量各虫态特征值。

1.2.3 生物学特性观察 于2018 年3-8 月,在野外调查双叉犀金龟幼虫和成虫活动时间,在室内饲养箱中观察其取食、求偶、交尾等生活习性。对野外成虫交配产卵,记录其产卵量和孵化时间。将孵化的幼虫在实验室进行人工饲养。选取28 头生长状态一致的幼虫,观察幼虫在不同时间段的龄期变化和生长情况,每隔30 d 测量幼虫的体质量。至老熟幼虫阶段,需每日观察并记录其做蛹室、化蛹、羽化和出蛰的日期和状况。成虫出蛰后,将其放入透明饲养盒中饲喂和观察,待成虫死亡记录其死亡日期。

2 结果与分析

2.1 形态特征

2.1.1 卵 初产时卵椭球形,体积较小,乳白色,后体积增大,近球形,直径3~4 mm,颜色加深变黄(图2a)。

2.1.2 幼虫 初孵时嫩白色;一龄幼虫进食后虫体透明可清晰见内脏;二龄幼虫初期嫩白色,体稍透明;三龄幼虫初期嫩白色,中后期黄白色,化蛹前为黄色。幼虫头壳黄褐色至棕黑色,初孵或刚蜕皮幼虫头壳颜色较浅,随着生长和龄期增加,颜色变深,三龄幼虫头壳为棕黑色。头壳额前侧区及颊区近黑褐色,额区刻点较头顶的大而稀,头部毛排列不规则,额区毛较稀少[7]。单眼明显,为痕迹状。触角较粗短,共4 节,第2 节最长。具胸足3 对,前足和中足长度接近,后足短于前、中足,各足爪较粗钝,具较多刺毛。具9 对气门,前胸气门板略大于腹部各节气门板。体毛黄褐色,腹部侧面长、短毛混生,腹部前6 节背面各小节刺毛一般仅一横列,腹部第7、第8、第9 节背面除横列长毛外还散布短小密集的刺毛。

一龄(图2b):头壳黄褐色,宽约3 mm;体长15~16 mm,体宽3~4 mm。初孵时嫩乳白色,进食后体透明,内脏清晰可见。随着生长,颜色加深,体被淡黄褐色长毛;气门极小,不明显;足淡黄色,被黄褐色粗毛。二龄(图2c):头壳棕褐色,宽5~6 mm;体长42~57 mm,体宽7~11 mm。白色,体较不透明,腹部微可见食物和内脏;体侧气门明显可见,周缘褐色,体被长黄褐色毛。足淡黄褐色。三龄(图2d):头壳棕黑色,宽 9~13 mm;体长55~80 mm,体宽22~26 mm。初期白色,老熟幼虫淡黄棕色,体较不透明;体侧气门十分明显,周缘褐色加深,足黄褐色;体毛粗、硬,十分明显。

2.1.3 蛹 体长41~68 mm,化蛹初期为乳白色似玉状,腹部各节和足明显可见,后颜色加深至黄色至深黄色至淡褐色,羽化前呈黑青色。雄虫蛹(图2f)角突明显,尾部较尖;雌虫蛹(图2e)尾部较钝。

2.1.4 成虫 雄成虫(图2h):体长(包括额角)59.8~71.8 mm,体宽26.2~28.5 mm,长椭圆形,体红棕色至黑色,头较小,唇基前侧角齿突状。背部光亮,复眼深红褐色,小盾片短阔三角形,有明显中纵沟。鞘翅肩疵、端疵发达,纵肋仅约略可辨。臀板十分短阔,强烈隆拱,两侧密布具毛刻点[3]。具有发达的额角,长17.1~25.4 mm,向前伸出,末端向上弯曲,分四叉。足粗壮,前足胫节外缘齿,基齿远离端部两齿。

雌成虫(图2g):体长41.5~52.5 mm,体宽24.2~26.9 mm,长椭圆形,体红棕色至黑色,背部有细绒毛,较为粗暗。头部粗糙,无额角,额头顶部隆起,顶部有一横脊,其上横列3 个(中高侧低)小丘突[3]。

2.2 生物学特性

2.2.1 生活史 人工气候箱条件下共检测了28个样本(14 个雄性,14 个雌性)。卵期14~24 d;幼虫期:雄性195~265 d(一龄18~28 d,二龄22~35 d,三龄127~185 d),雌性201~225 d(一龄17~28 d,二龄20~38 d,三龄135~150 d);蛹期:雄性16~20 d,雌性16~21 d;成虫羽化至自然出土时间:雄性10~17 d,雌性10~16 d;成虫期:雄性60~105 d,雌性63~117 d。

图2 双叉犀金龟各虫态形态图Figures 2 Morphology of different development stage of A.dichotoma

2.2.2 习性 成虫:成虫喜食香蕉、桃Amygdalus persica等成熟水果;雄成虫出蛰后两三日便开始寻找雌虫进行交配,交配后雌成虫会在人工按压紧实的腐殖土中产卵,可产卵30~70 粒;成虫具趋光性,白天雄成虫喜欢于腐殖土上活动,雌成虫喜欢潜伏在腐殖土中。

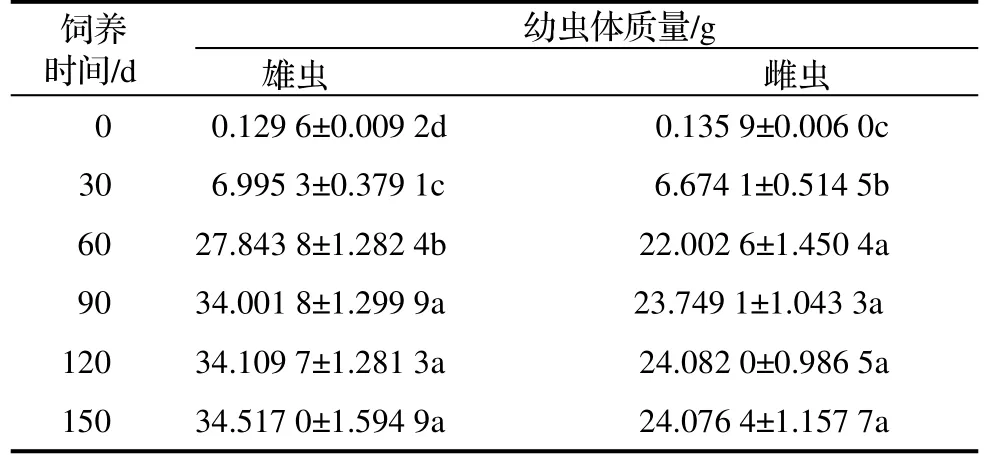

幼虫:幼虫各时间段的体质量见表1。从饲养开始至饲养30 d 时,雌、雄幼虫体质量间无显著差异;至饲养60 d 时,雌、雄体质量出现显著差异(P<0.05),雄性幼虫大量取食体,质量继续增加明显,雌性幼虫取食量减少,体质量增加减缓。雄性幼虫饲养至90 d后,体质量无明显变化,达到体质量最大值;雌性幼虫饲养至120 d 后,体质量无明显变化,达到体质量最大值。

一龄幼虫活动的能力弱,活动范围小;二龄幼虫的活动范围增大,食量也随之增大;三龄幼虫食量大增,但到了三龄末期,幼虫取食减少,活动能力变差,体质量下降,潜入腐殖土下部,利用腐殖土和排泄的粪便制作蛹室,准备化蛹,体质量小的幼虫化蛹时间早,大部分幼虫会贴着塑料盒壁做蛹室,蛹室呈竖直的长椭圆体,内壁光滑坚固。

表1 双叉犀金龟幼虫不同时间段的体质量Table 1 Weight of different instar of A.dichotoma larva

2.3 人工养殖技术

2.3.1 种源的选育 从野外采集的成虫或幼虫,选择健康状态良好,个体较大的作为种源。

2.3.2 交配与产卵 选择体型相配的雌雄成虫进行交配,交配三天后将雌虫移入产房。野外采集的雌虫大部分已进行过交配,可直接放入产房,也可将雄虫一并放入。产卵期间仍需用成熟香蕉饲喂。约20 d 后,可挖取第一批卵。

2.3.3 幼虫的饲养管理 可提前将产房的卵挖出分装,也可让卵在产房之中自然孵化。为避免幼虫互相影响,三龄之后要对幼虫进行分装,一般一条幼虫至少需要1 L 容积的饲养盒分装。当发现表面虫粪较多时,应更换腐殖土,新的腐殖土应和原来的腐殖土混合后进行饲喂。

2.3.4 蛹的管理 三龄老熟幼虫取食明显减少,体质量也会稍有下降,并开始建造蛹室准备化蛹。此时应避免打扰,否则幼虫很有可能放弃当前蛹室制造新的蛹室,耗费幼虫体力和影响蛹室质量,最终影响化蛹的成败。做蛹室一周之后化蛹,要注意期间避免打扰,直至羽化成功。

2.3.5 羽化 羽化初期的成虫切忌不可直接从蛹室取出,蛰伏两周之后,静待其自然出土,之后,将其放入铺垫木片的饲养箱中饲喂香蕉。

3 结论与讨论

本研究结果表明,野生双叉犀金龟一年发生一代,6、7 月陆续羽化成成虫。在实验室人工养殖条件下,卵期和蛹期与在野外条件下接近,但在实验室条件下,平均幼虫期仅为7 个月(野生双叉犀金龟幼虫期为8~10个月),4 月陆续羽化成成虫,大大缩短了幼虫生长周期。在实验室条件下,饲养初期雌、雄幼虫体质量间并无显著差异,但在饲养60 d 后,体质量出现显著差异(P<0.05),雄性幼虫大量取食,体质量继续增加明显,雌性幼虫取食量减少,体质量增加减缓。这表明,双叉犀金龟在幼虫期已明显表现出雌、雄二型现象。雄性幼虫比雌性幼虫更早达到体质量最大值,雄性在28~37 g,雌性在16~29 g;化蛹前幼虫体质量稍有下降,因其化蛹前食量减少同时将体内食物排泄干净,且体质量较小者先化蛹。雌虫平均成虫期略长于雄虫平均成虫期,这是由于雌性要完成产卵的任务,因此需要更长的寿命,其产卵量为45~73 粒。

双叉犀金龟卵初产时椭球形,体积较小,颜色为乳白色,后体积增大,为近球形且颜色加深变黄。双叉犀金龟幼虫不同龄期体型和颜色差异较大,一龄幼虫虫体较透明;二龄幼虫嫩白色,体稍透明;三龄幼虫初期嫩白色中后期黄白色,化蛹前为黄色。蛹初期为乳白色似玉状,后颜色加深至黄色至深黄色至淡褐色,羽化前呈黑青色。成虫体色从红褐色至黑色不等,雄虫体型大于雌虫且具独特的额角。成虫具趋光性,白天雄虫更喜在腐殖土上表面活动,雌虫则更喜潜伏在腐殖土中。

在养殖过程中,要注意腐殖土的湿度和密度,特别是产房腐殖土的密度一定要大,在紧实的腐殖土环境中可提高产卵率[8-9]。要及时更换腐殖土,否则幼虫易感染上病害,且有传染性。幼虫染上病害的症状是身体出现黑斑,一旦出现该病,一定要及时隔离,以免传染给其余健康的幼虫。在养殖过程中产生了大量的幼虫粪便,可再次回收利用。幼虫的粪便风干后可做成虫养殖的垫材。也可用于植物的种植,但种植效果和养分含量还有待进一步研究。

近年来,对双叉犀金龟的研究多在于性二型、额角和翼的研究[1,10-12],对其基础养殖和生物学特性方面的研究较少,今后可进一步研究温度、湿度等环境因子对于其生长发育的研究,摸索出其最适宜的发育温度,为双叉犀金龟的保护和利用提供参考依据。