西海固之旅

姜晓明

去往九彩乡的路上

西海固位于宁夏南部,地处黄土高原,由于极度干旱,有“苦甲天下”之称,在1972年被联合国粮食开发署认定为“不适宜人类生存的地方”。

去年8月下旬,我进行了一趟西部之旅,把西海固作为其中一个目的地。出发前,我看了一些早期影像,那里的荒凉和贫瘠给我留下深刻印象。然而,当我驱车抵达时,看到的却是另一番景象。实际上,西海固9个贫困县区(西吉、原州、海原、同心、盐池、红寺堡、泾源、隆德、彭阳)中,至今已有8个脱贫,只剩下西吉一个贫困县。

2019年8月25日 晴转阴

早晨,天空湛蓝,浮云飘逸,公路如黑缎带般蜿蜒起伏在绿色的丘陵间。

红寺堡区位于烟筒山、罗山和牛首山三山之间,是全国最大的生态扶贫移民区。新建的砖瓦房成片地分布在公路两旁。

在长着芒草和碱蓬的旷野上,不时见到昔日的土坯房废墟,残垣断壁上布满斑驳的青苔。沟壑间,空空的窑洞仿若在风中诉说的嘴。

在一簇草丛旁,我发现一处用水泥和红砖修筑的水窖,里面还残留着未用完的水。在缺水的日子里,村民在深深的地底挖出水窖,把雨水和雪水收集起来,然后才能在漫长的干旱中,靠着这种苦涩的水生存。

一个小伙子骑摩托路过,他从六盘山搬来这里不久,正在熟悉周边环境。他指着一大片移民新村说,那里预计安置3.4万人,现在入住了一千多户。他穿着干净的迷彩服和牛仔裤,摩托后座上挂着一个崭新的帆布褡裢,上面印着“一路平安,吉祥如意”。一辆工程车从我们面前驶过,扬起黄色的尘土。“最近几年政府搞生态保护,山绿了,雨水也多了。”他看着远处的罗山说。

在旱天岭的移民新村,我看见一对父子在院子里砌院墙。老人74岁,以前一家人住在几十公里外的一个山坳。他弯下腰抱起一摞空心砖放在墙头,儿子拿起其中一块码在墙上,然后用抹子往砖缝里填了些泥。老人的两个小孙子在院子里玩一根接在水龙头上的橡胶管——他们不用再像祖辈那样,守着水窖过活了。明天,渐渐起高的院墙就可以完工了。

一位留着山羊胡的老汉守在我车前。他牙齿稀疏,目光深藏,胸前扣眼儿上系着一根麻绳,麻绳另一端揣在口袋里,不知是钥匙还是怀表。他用一双粗砺的大手反复抚摸拍打我的车,像是在挑选心仪的牲口,嘴里发出啧啧惊叹。浓重的西部口音中,我只隐约听出“家里坐嘛,家里坐嘛……”我还要赶路,谢绝了他的好意,他显得有些失望。虽然没到他家坐坐,但他的音容伴了我一路,引擎盖和车窗上都留下他油乎乎的大手印。

到达同心县城后,我直奔同心清真大寺。清真寺始建于明万历年间,是中国历史最悠久、规模最大的清真寺之一。寺院坐落在空旷的高台上,拾阶而上穿过拱门,进入主院落,院子里静悄悄的。礼拜大殿前摆放着一排排鞋,我正疑惑间,殿门洞开,做完礼拜的男人像潮水般涌出,转眼又消失不见了。

去旅馆时,我走错了路,在一条小路的街角把车停下。一个年轻人从路边商铺出来,站在门口的台阶上,死死盯着我。我感觉受到冒犯,用同样的眼神回敬他,他避开我的目光。我准备倒车重新回到主路。“别倒!” 小伙子喊道,他扬起下巴。这时我才发现头顶的交通违章摄像头。我挂上D挡,冲他喊“谢谢”时,他已经转身回了商店。

傍晚,天色開始变得阴沉。步行街餐饮店的“M”字招牌远看像麦当劳,走近发现是“快乐麦肯”。

文化广场上,人们三三两两,散步,聊天。我也找了一个石墩坐下。女人们头上戴着淡紫色包头帽,穿着阔脚裤和细细的高跟鞋。一位老人看出我是外地人,坐下跟我闲聊。老人是海原人,在同心做了二十多年小本生意,路灯下停着他的摊车,上面摆着一袋袋简装月饼,中秋节快到了。老人有七个孩子,虽然已76岁,却仍在奋斗,赚钱供最小的孩子上大学。灯光昏黄,我看不清老人帽檐下的脸,他说话的语调没有起伏,仿佛是在说别人的故事。

旱天岭移民新村,砌院墙的父子

同心清真大寺,做完礼拜的男人

西吉,乡路上的女人

同心县一家面食店

2019年8月26日 雨

雨下了一整晚,街道上湿漉漉的。早餐吃的是土豆馅包子。在西海固干旱缺粮的日子里,土豆是救命粮食,既是主食又是蔬菜。

雨还在淅淅沥沥地下着,我离开同心,沿着湿滑的高速公路向南行驶,没多久就到了海原县。整个县城被阴云笼罩着。一群从公交车上下来的女人,给单调的街道增添了一抹亮色,她们穿着入时,戴着薄纱绣花盖头。几个学生模样的年轻人站在路口,挥舞手中的小旗维持交通秩序——实际上,街道上的车辆与行人并没有多到需要维持秩序的程度。

我打算去九彩乡看看,这个名字让我充满想象。

连绵的雨,延绵的山,一座座梯田环绕的山丘,仿佛绿陀螺在雨雾中旋转。一个浑身湿透的男人跑过公路,寻找他的羊;一棵向日葵躺在公路上,碾碎的花瓣被雨水冲得四散。

雨滴汇成细流顺着引擎盖和车窗流淌,旱天岭老汉的手印像符咒般粘附在原处,没有被冲刷掉的迹象。

过了马圈村不久,突然堵车了。一辆大货车陷入泥泞,横在乡道上,司机却不知所踪。导航显示,距九彩乡还有6公里,我站在路边湿滑的陡坡上,朝九彩乡方向望去,除了雨幕中模糊的山影,什么也看不到。我调转车头,朝固原方向驶去。

下午两点,抵达固原,雨停了。

固原曾是丝绸之路北段关中通往西域的要道。我登上修复的古城墙,雨水把城墙冲刷得灰亮,一座八角亭孤零零立在甬道中央,人很少,一对情侣坐在城墙尽头,望着眼前挡住视野的高楼,沉默不语。

顺着人民路闲逛至南河滩市场,牛羊肉店铺林立,戴着白帽的男人在店门口肢解牛羊;一个女人蹲在路边打电话,面前放着两大袋雪白的馒头;一群老人在蔬菜大厅的角落里下棋,我看了一会儿,没看明白,一个观棋的男人告诉我,这是发源于固原的方棋,少说也有几百年历史。

2019年8月27日 晴

西吉离固原只有一小时的车程。县城到处都在施工改造,地上和树上落着黄色的尘土。一个乡下男人肩上搭着两辫子大蒜,在商业街附近來回溜达,寻找买主。他戴着高度近视镜,裹着半截防风护腿,一脸茫然。商业街立着建筑围挡,只留了一条细狭的小道供人穿行。一个女人抱着孩子,透过围挡的缝隙向内张望,挖掘机和铲车隆隆作响,孩子忽然哇哇地哭了。

离开西吉,沿202省道向南,接连穿过硝河、将台堡、兴隆三个乡镇。

将台堡纪念广场高耸着红军长征会师纪念碑,纪念碑建于1996年,是为了纪念1936年红军长征三大主力军在此胜利会师。

将台堡集市上,人车汇聚,买卖的多是服装和日用品。一些稀奇的事物吸引了我:在一个镶牙摊上,一位老人摘下假牙,摊主用手涂上粘接剂修补,其他老人在围观等候;一名老妇人在路边卖一种号称能治病的虫子,因为她的虫子吃的都是上好的食物,在她面前的纸盒里,乌黑锃亮的小甲虫密密麻麻爬在核桃、大枣和红花上。

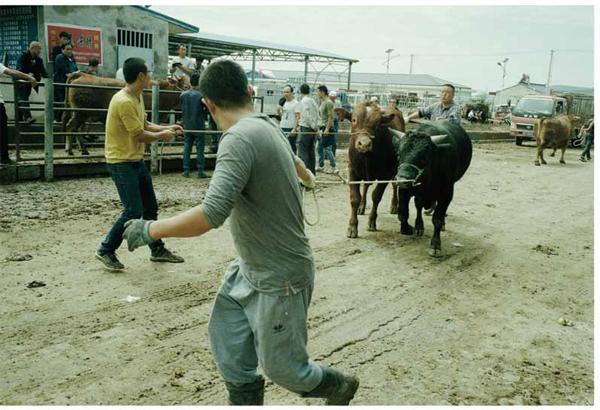

在兴隆镇单南村,我离开省道,向东驶往一条窄路。路过单南牲畜交易市场时,已是中午。在称重区,一群男人正奋力将一头公牛往围栏内的秤上赶,公牛极不情愿,它瞪着眼睛,尾巴翘起,但每次挣脱都是徒劳,地面上满是湿滑的牛粪,它根本站不稳。就在快被赶到秤上时,公牛猛然挣脱缰绳,疯了似的冲向刚经过的一头母牛,骑在它背上。几个人跑过去,生拉硬扯地将它们分开。母牛在牛粪中跺着脚,发出低沉的哞哞声。

我驶上的这条路叫好兴公路(好水—兴隆),可是它让人一点儿也高兴不起来。公路正在扩建施工,土路尚未铺石子和沥青,雨水积满每一处坑洼与车辙,我像驶入沼泽地,只能以20公里左右的时速行驶。后面一辆白色SUV紧贴着我的车身超了过去,很快就没影了。我轧着它的车辙,审慎前行。

单南牲畜交易市场

大约五公里后,我看见了那辆SUV,它陷在路中间。我停下车,外面都是淤泥,无法下脚。SUV里有四个人,两个年轻人下来推车,后座有个戴眼镜的男人将头探出车窗。两只后车轮在空转,越陷越深,司机下车跑进旁边农舍,找来一把铁锹,年轻人搬来路边的石头。半小时后,他们才脱困。

下午3点,驶出好兴公路后,我长舒一口气。我把车开进文昌街的一家洗车行,洗车行的女人始终闷头干活,没问我从哪儿来。我坐在路边看风景。在这个山区小城,我呼吸着来自六盘山的清凉空气。洗车用了近一个小时,那些冲下的浑浊黄泥需要用铁锹铲走。

傍晚我在城里转悠,新建的隆德县博物馆和图书馆看上去颇有气势。街道两侧,可以看到各种“书画室”和“书画社”的招牌。隆德长期受到中原文化和北方游牧文化的影响,民间艺术丰富,是西北有名的“书画之乡”。

街角有家清真面馆,我走了进去,里面摆着几张厚重的榆木餐桌,一面墙上的镜框里裱着长幅书法作品《沁园春·雪》,我在窗边坐下。一辆农用三轮车停在马路对面,一对夫妇领着孩子风尘仆仆走进来,他们研究了会儿菜单,最后点了三碗拉面,安静地吃完后,匆匆离去。孩子和母亲爬上堆满货物的车斗,父亲发动了三轮车。看着他们的背影远去后,我的目光又落在那三只干干净净的面碗上。

明天,我将离开西海固,继续向西行驶。

固原南河滩市场,下方棋的男人

将台堡集市上的镶牙摊

硝河乡,花池边闲坐的老人

海原县城街头

旱天岭移民新村,在院子里玩耍的哥俩

红寺堡,旷野上一处废弃的水窖

——评钟正平《知秋集》