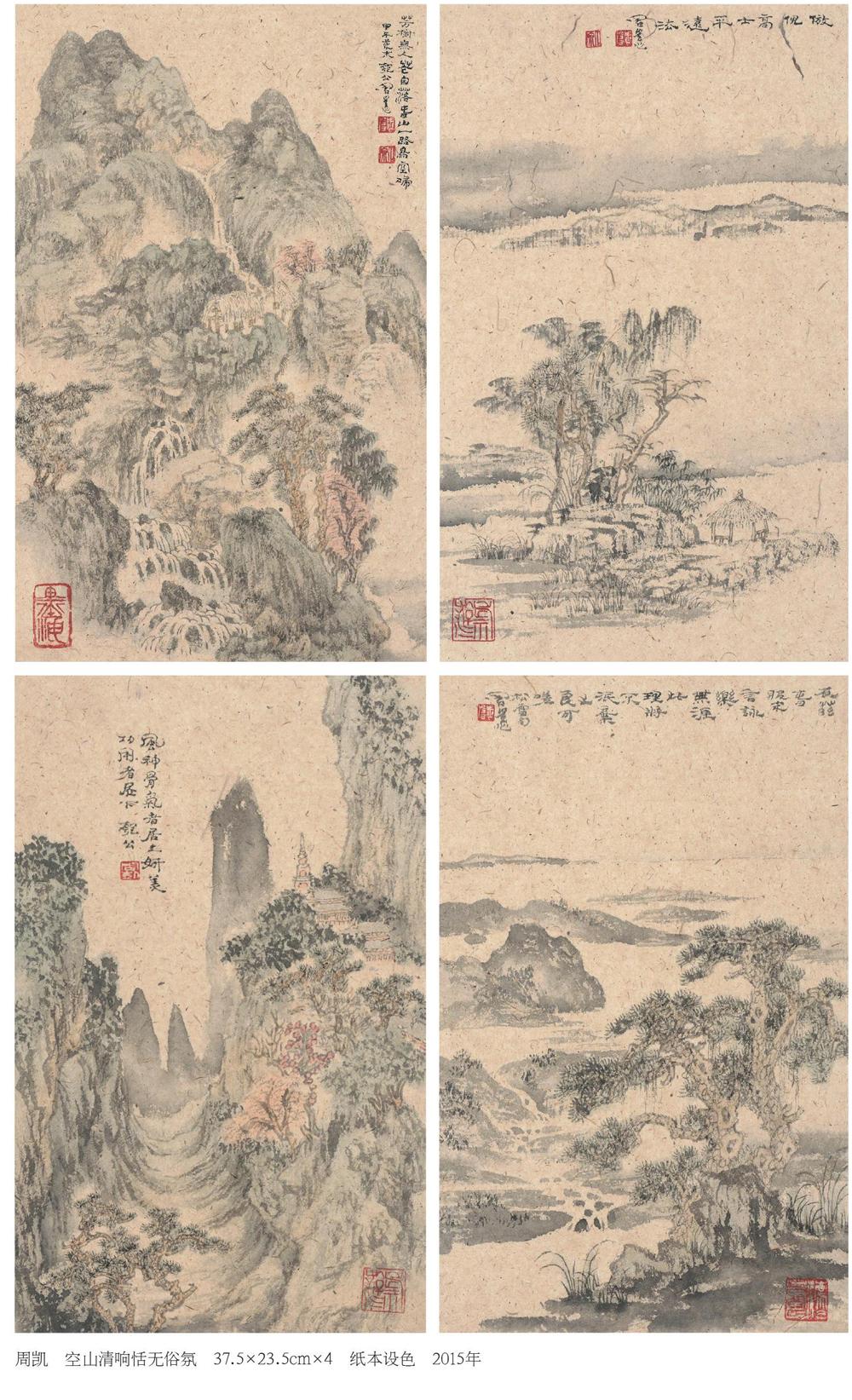

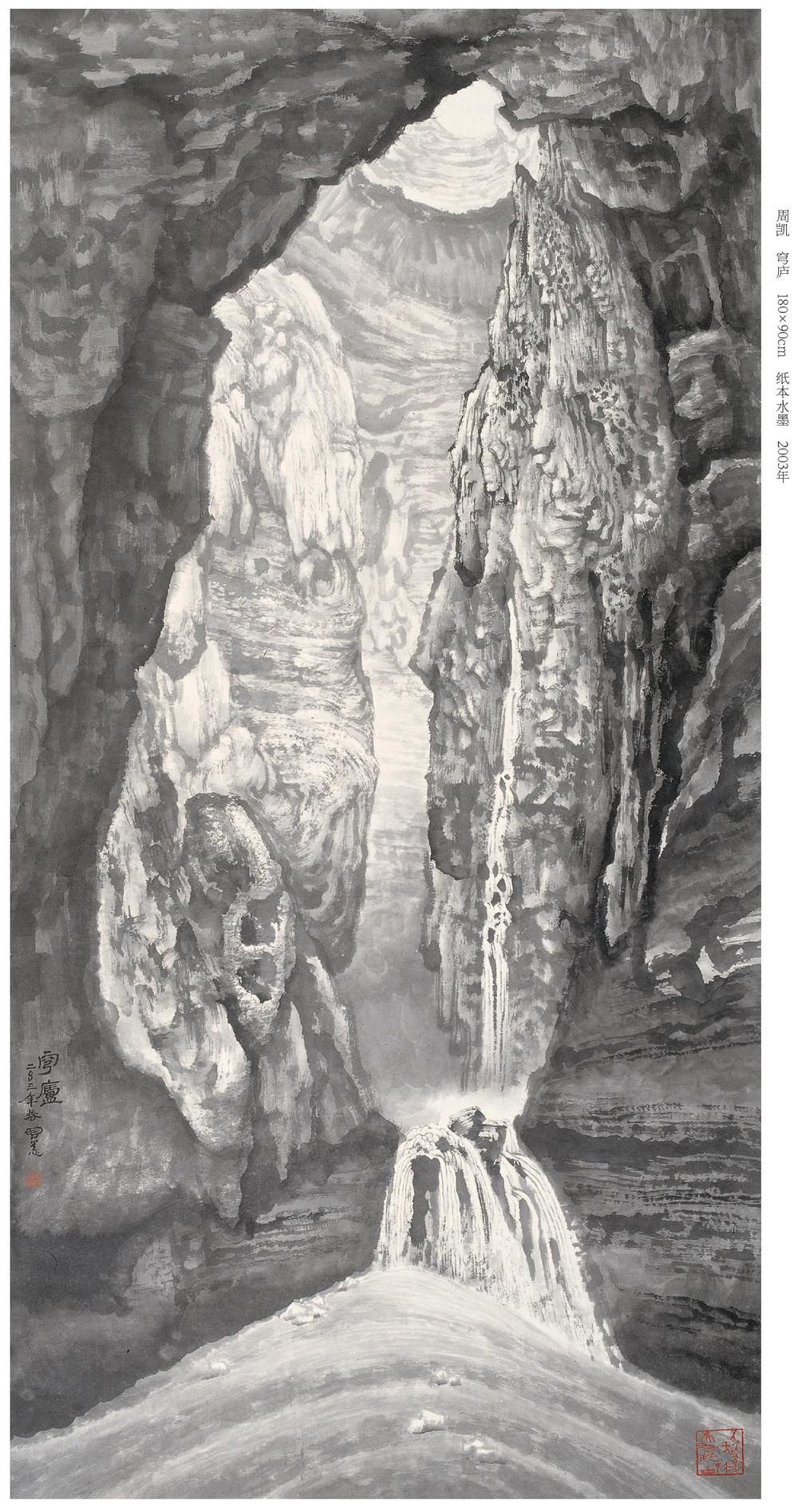

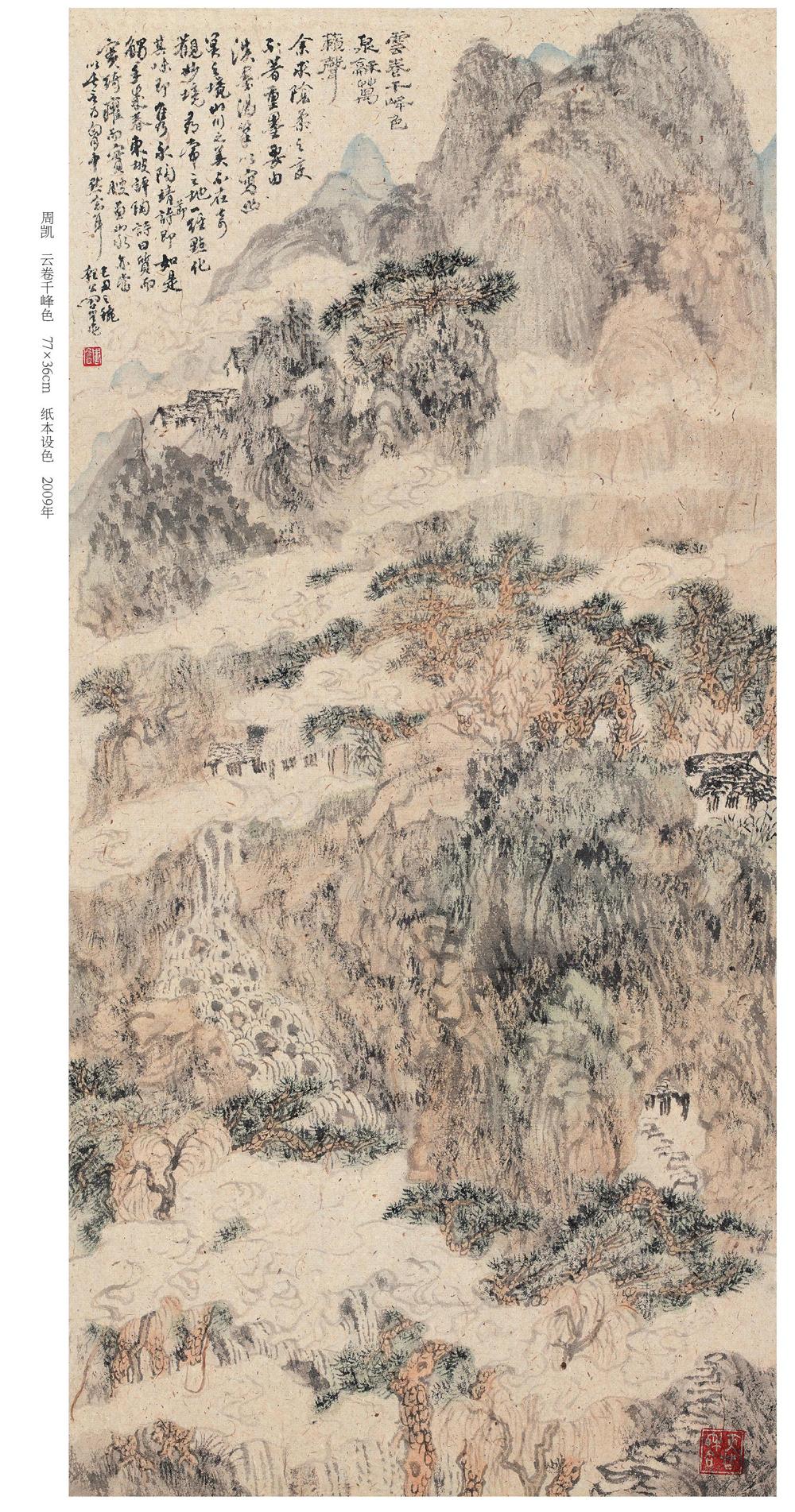

周凯其人其画

侯军

我与周凯初识于20世纪90年代初,彼时,深圳美术界正热衷于推进“都市水墨”“城市山水”,以昭示自身与众不同的文化形象。周凯身为深圳画院的画家,自然要积极投身于此。

周凯学美术是科班出身,早年在上海美专学习油画,接受了严格的西画训练。因缘际会,他在26岁时得拜胡问遂为师学习书法,30岁时又经胡问遂引荐,成为陆俨少的入室弟子。这是一段类似私塾式的口传心授的传统教育,两位当代书画大师的耳提面命,使他很早就沐浴在传统文化的艺术熏风之中。改革开放后,他考入浙江美术学院中国画系研究生班,直接师从陆俨少,又接受了正宗的国画传统训练。这样一来,周凯很早就把中西两翼的艺术之路打通了。

1985年,周凯执教于深圳大学,几年后又调入深圳画院。从此,在这片生机勃勃却又相对贫瘠的文化热土上,开始了他的艺术探索。

周凯的卓异之处,在于他可以从容地徜徉于现代实验水墨和传统古典山水这两座山峰之间,一只脚走进现代,走得很深很远;另一只脚则牢牢地据守传统,同样走得平稳而深远。他小心地回避着“中西调和”的道路,而始终遵循着浙美老校长潘天寿的遗训:“中西绘画要拉开距离。”然而,艺术道路的“二水分流”是不以画家个人的主观意愿为转移的,换句话说,画家个人的内心趋向也不容许自己长时间游离于两极之间徘徊复徘徊。周凯以知天命之年,断然收回伸向现代水墨的一翼,义无反顾地“皈依传统”,这与其说是一个画家艺术路向的抉择,毋宁说是一个文化人文化理念的抉择。

任何一个文化体系,都会在一定的历史关头筛选一批具有卓异禀赋的文化托命之人。这个筛选的过程并非某个文化大师的刻意所为,也不是某个虔诚信士的自愿担当,而是各种文化要素的综合交汇与一种时代使命的自然赋予。中国传统文化博大精深,源远流长,但在近一百多年中却命运多舛。如果说,过去千百年中,中华文明曾有过几次“灭顶之灾”,都是外力使然(如外敌人侵、异族当政等等)的话,那么近代以还的文化危机,则基本源自本民族文化精英階层的自我清算和自我毁弃。然而,当中华民族走入新时代,大步迈向伟大的复兴之路时,我们忽然发现由于自身传统文化的缺失,使得我们在世界民族之林中很难安顿属于自己的精神家园,此时此刻我们却蓦然发现,自己的许多文化宝藏已经荡然无存;许多曾经被忽视、漠视乃至蔑视的文化标识,已近人亡道衰;许多中华先民创造的传统绝技,已近薪火不传。如今,到处都在评定“非遗传承人”,殊不知,比这些“非遗传承人”更珍贵更重要的是各个高端文化领域的“文化托命人”。

只有以这样一种宏观文化大视野来观照和审视周凯在20年前毅然决然地“皈依传统”,我们才能更深刻地理解他的这一文化选择,无疑是一种带有先知先觉意味的文化自省和悲壮承当。当许多人还在浮躁尘世中驰骛追逐的时候,他已经肩负着历史使命和文化担当,背起行囊默默地出发了。别人在弄潮,他却要进山——那是一条曲折坎坷充满艰险的探索之路,更是一条踽踽独行无所依傍的寂寞之路。幸好,山水之间还有一代代先贤留下的足迹尚且依稀可辨。然而毕竟这条路已荒芜太久了,乱山野径上已是枝蔓横生、碎石覆盖,要寻路而行不仅需要勇气更需要智慧。我想,当初的周凯若不是清醒意识到自己所肩负的文化传薪的使命,他或许很难迈出这艰辛而沉重的脚步。而一旦他迈出了这一步,他就再也不会回头-了。

周凯师出名门,其书法老师胡问遂功力深厚,治学严谨,书法艺术冠绝一时,且继承的是前代名宿沈尹默的衣钵,周凯得其真传,可谓法脉正源;其国画老师陆俨少为20世纪传统山水画的一座艺术高峰,直接延续着黄宾虹、冯超然等前代艺术巨擘的文化血脉,周凯追随恩师40年,早年在上海常伴左右,恩师晚年移居深圳,周凯也随之南下,继续亲炙其文化薪火。如此高水准的文化师承,使周凯具备了“承续先哲将坠之业”的先决条件。长期的传统文化滋养,使周凯具备了传统文人的综合素质。古代画家无一不是诗文书画“四艺”兼备,这是他们绘画艺术的“文化底色”。周凯既以“寻觅山水画正宗脉络”为己任,自然也要在“四艺”方面锤炼自己,涵养文人之胸襟,增益前贤之能事。

我一向认为,一代文人的缺失,使得当今所谓“文人画”已变得不那么纯正了。周凯既以“皈依传统”“正宗脉络”为追求目标,势必要探知古代文人的心绪气息,势必要深入历代大师巨擘的精神层面,才能窥得其堂奥,寻得其底蕴。这就必须让自己兼备古代文人的诸般技艺,开口能吟、提笔能文、临池能书、对景能画。若非如此,何以深山淘宝,何以巅峰览胜?周凯是一个志在巅峰的人,他深知自己的艺术探险不会一蹴而就,必须要把自己锻造成一个具有先贤气质和人文素养的“现代文人”,才有可能接近他们,进而探得其脉息,迈人其正途,最终寻得其“正宗命脉”。

周凯的追寻之路没有捷径,他选择的是一条“笨拙”的路——从临摹古画人手,从皴法、构图、笔墨乃至气势、意境、风格等等,全方位钻研,就像一个虔诚的小学生。

令周凯感到幸运的是,当代科技的飞速发展,使得如今的画家“见到”古代先贤的画迹,已不像他们的前辈那般困难。他购买了大批宋元名画的高仿之作,高悬于壁,整日里在古代的名迹中流连忘返。他与他们对话,与他们切磋,向他们讨教,请他们传道。渐渐地,周凯的笔墨中融进了更多的古意,荡去了残存的浮华粗率,更远离了功名机巧。我们所能见到的是,其画面愈发醇厚清逸,其笔墨愈发朴茂清华,其神气愈发古风煦煦,其意境愈发诗意悠然。但有人不以为然,认为他这样的一味复古,不思创新,是没有出路的一…周凯闻之只是淡然一笑,从不辩解。他请老友刻了一方印章,每每加盖在自己得意的画作上,印文是他出的:“焉知复古非创新”。这是他对世人发出的一句凝练至极的“生白”。

周凯可以说是在这样的氛围里走过了几十年的艺术之路,他深知自己公然昭告“皈依传统”,而且明言“复古嗜古,不以时下之‘创新为然”,必然会招致很多人的不解和疑惑,也会引来某些人的非议,但他一概不予辩解,也没时间多做解释,前路尚远,鹈鴂将鸣,他只管埋头赶路,无暇他顾——他走在前人的路上,同时也是在替后来者探路,恰如陈寅恪所谓“以示来者以轨则也”。

责任编辑:陈春晓