静故了群动,空故纳万境

刘永军

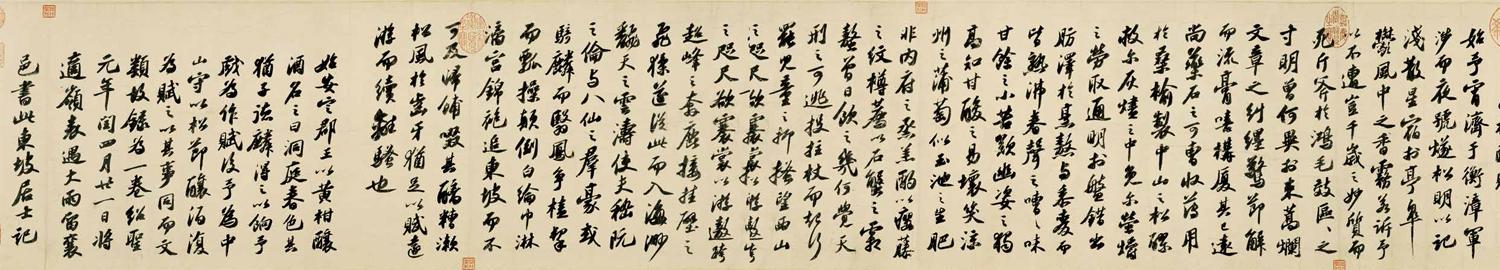

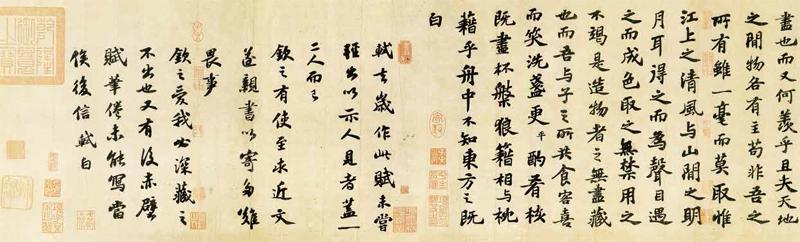

洞庭中山二赋 行书 纸本 28.3×306.3cm 宋 苏轼 吉林省博物馆藏

佛道哲学观的形成

苏轼能够成为一代文豪和书画家,得益于他能够很好地将佛教思想和道教思想巧妙地融入生活。

苏轼很早就开始接触佛教文化。苏轼的母亲程氏是大理寺丞程文应之女,程家崇尚佛学,程氏在父亲的教导下也崇尚佛学。苏轼10岁时,父亲苏洵开始游学四方,因此,教育子女的责任就落在了母亲程氏的身上。苏轼的母亲忌讳杀生,她嘱咐子女和下人不能捕捉、伤害鸟雀,这种教育对苏轼的影响很大。苏轼成年后曾作《记先夫人不残鸟雀》来纪念母亲的“佛性与善行”。苏轼认为花鸟鱼虫皆有灵性,这种生命观在其文学创作和书画艺术中也多有体现。

苏轼的父亲苏洵同样崇尚佛学,他与当时巴蜀著名的僧侣都有来往,禅师圆通居讷就是其中之一。圆通居讷“中正不倚,动静尊严,加以道学行谊,言简尽理”的佛道思想和苏洵的教育理念高度吻合,这也为苏洵教导苏轼奠定了良好的基础。

宝月大师惟简是苏轼最早结识的僧人,两人友情深厚。惟简后来成为著名古刹的住持,在苏轼的成长中,惟简起了重要的引导作用,苏轼经常与其谈论人生哲学和佛家禅语。惟简圆寂的时候,苏轼还专门为其撰写《四菩萨阁记》。

王介是苏轼的同朝好友,他是宋朝官员中佛学与文学造诣较高的一位,其作品《王中甫诗集》包含着深厚的佛道思想。王介与苏轼一样,也是反对“王安石变法”的主要成员之一,他们关系甚密,王介的佛学观点与道教的出世思想对苏轼的影响也很大。

从出生到入仕,苏轼基本算是一帆风顺,他的才情得到了当时的文坛领袖欧阳修的赏识。嘉祐六年(1061年),苏轼授大理评事、签书凤翔府判官。此时的他怀有远大的人生理想和政治抱负,“以民为本”“除弊而兴利”的观点占据其政治思想的核心。

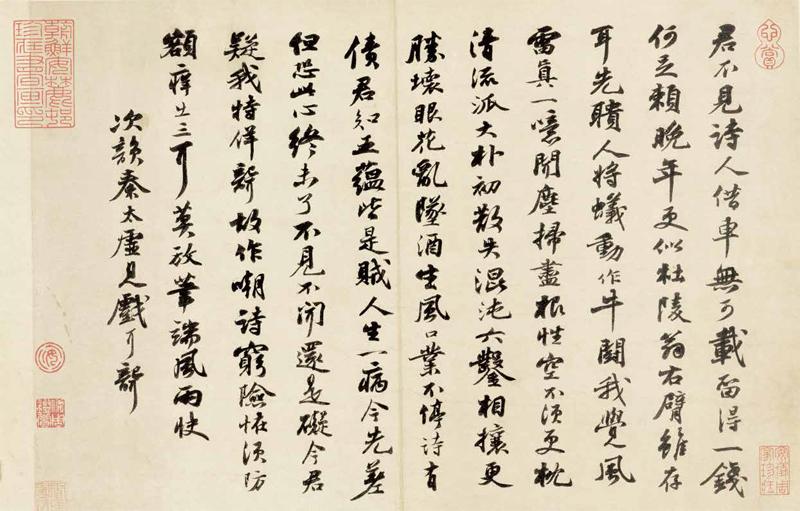

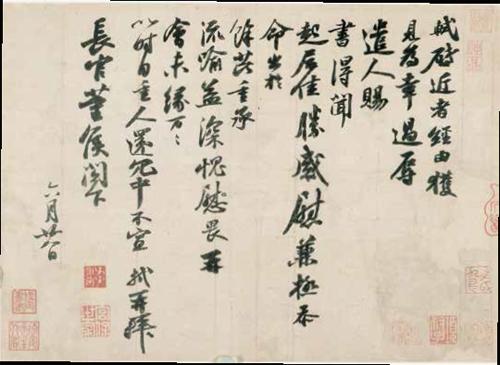

次韵秦太虚见戏耳聋诗帖 行书 纸本 30.7×45.3cm 宋 苏轼 台北故宫博物院藏

熙宁四年(1071年),苏轼因反对变法被调职杭州。在杭州的这段时间,苏轼并无实权,苏杭的自然风光和淳朴民风深深地吸引了他,他开始寄情于山水,游道访僧。在这一时期,佛教思想和道教的出世思想在其文学和书法创作中得到了很好的渗透与发展。

熙宁七年(1074年),苏轼因与当朝执政者政见不合又被调离杭州,辗转来到山东密州。在密州,苏轼看到饿殍遍野,百姓生活在水深火热中。苏轼深爱百姓,然而这种情况很难在短時间内得到改善,他倍感挫折,内心无比煎熬。在这个阶段,“救世救民、普度众生”的佛家思想及“去甚、去奢、去泰”的道家思想在其认知中不断萌生。一方面,他希望能够得到朝廷的重用,造福黎民百姓;另一方面,由于一再遭贬,仕途上的不得志又令他无可奈何,于是他以“宇宙自然”和“道法自然、无为而治”的思想来安慰自己。对于苏轼来讲,这一阶段是其佛道思想融合发展的关键时期。

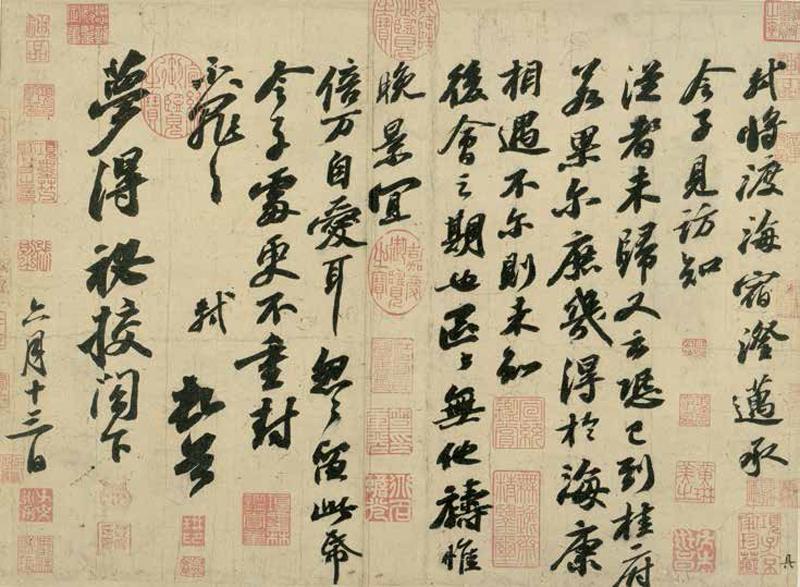

渡海帖 行书 纸本 28.6×40.2cm 宋 苏轼 台北故宫博物院藏

元丰二年(1079年),苏轼因“乌台诗案”身陷囹圄,差点丧命。这一事件后,他的思想观念发生了较为明显的转变。半生已过,苏轼经历了父母的相继离世,同时经历了数次被贬,凄风苦雨的生活开始让他重新思考人生。苏轼开始深入地研习佛经和佛学典籍,他遍游佛教古刹,不断参悟佛学。道家“无为而治”和“道法自然”的思想也是他研习的一项主要内容。从这之后,苏轼由一个倡导入世的世俗官员,逐渐变成无物无我、心性明静的佛道名士。

诗词中的佛道思想

苏轼的佛道思想不是割裂的,而是有机融合的。作为文学家、书画家、美食家的苏轼,能够取得如此大的艺术成就,跟他融于一身的佛家、道家思想是分不开的。

“空无”思想

佛家讲“四大皆空”,即用一种超脱世俗的眼光来认识、看待生活和现实,用佛家的禅语来形容苏轼的“空无”思想,那就是“般若空”。这一思想在苏轼的诗词当中亦有体现,例如《送刘寺丞赴余姚》中“我老人间万事休,君亦洗心从佛祖”之句便是苏轼禅宗智慧的体现。在《送参寥师》中,苏轼提到“静故了群动,空故纳万境”,只有内心空灵透彻,不为尘世烦琐羁绊,容纳天下万物,才会有更多的快乐和幸福。再如《答径山琳长老》中写道:“与君皆丙子,各已三万日。一日一千偈,电往那容诘。大患缘有身,无身则无疾。平生笑罗什,神咒真浪出。”诗中自然、有缘以及“无身亦无疾”的观点其实都是佛家“空无”思想的体现。佛教观点认为,只要做到了“无欲”,就可以抵制世间的一切诱惑。苏轼已经能够站在“空无”的高度,利用禅语来阐释自己当时的生活了。

“救世”思想

佛家的“救世”思想就是教化人们要基于善心来做事,要本着“为民谋幸福”的理念来为政。史料中有“苏子以民为本”之说,无论苏轼在哪里为官,他都非常关心民生疾苦。苏轼爱民如子,与民众共患难,努力推动地方经济发展来改善民生。他在《和子由闻子瞻将如终南太平宫溪堂读书》中写道:“桥山日月迫,府县烦差抽。王事谁敢愬,民劳吏宜羞。中间罹旱暵,欲学唤雨鸠。千夫挽一木,十步八九休。渭水涸无泥,菑堰旋插修。对之食不饱,余事更遑求。”苏轼的这种救民于水火的急切心情,正是佛家“救世”思想的体现。

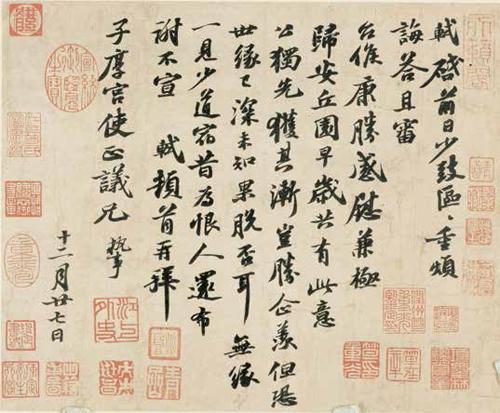

归安丘园帖行书 纸本 25.6×31.1cm 宋 苏轼 台北故宫博物院藏

获见帖行书 纸本 27.7×38.4cm 宋 苏轼 台北故宫博物院藏

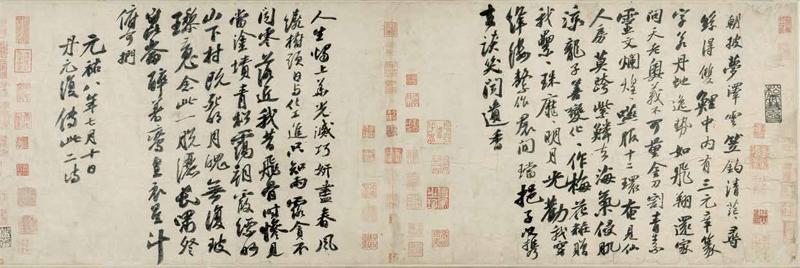

李白仙诗卷 蜡笺 34.5×106cm 宋 苏轼 日本大阪市立美术馆藏

涤除玄览

在苏轼中后期的文学及艺术创作中,儒、释、道三种思想是相互融合的,其中,尤以佛道思想带给他的影响最大。“天人合一”是道家思想的主旨,老子提出的“涤除玄览”被苏轼很好地吸纳了,道家的“静”与“道”在其文学作品中体现得淋漓尽致。在经历了“乌台诗案”以后,苏轼开始借助佛道思想反省和重新认识自己。他在《送参廖师》中写道:“欲令诗语妙,无厌空且静。静故了群动,空故纳万境。阅世走人间,观身卧云岭。”这些诗句表达了苏轼追求宁静、空灵与“道法自然”的道家理想,也正是“涤除玄览”哲学观在其诗词中的体现。

高风绝尘

“乌台诗案”后,苏轼在《黄子思诗集》中提出了“高风绝尘”的说法,这是他对苏武、李陵、曹植、陶渊明、谢朓、李白、杜甫等人的文采及豁达、超凡脱俗之品质的赞赏。“古今诗人尽废,然魏晋以来高风绝尘,亦少衰矣。”这是苏轼对他人的赞誉,亦是对自己的提醒,要以释然、旷达的胸怀来面对挫折,即便经历打击,仍要保持“高风绝尘”的雅士之风和澄静之心。这里的“高风绝尘”,一方面指的是一种文学创作的神韵和境界,另一方面指的是道教的出世思想。

清空幽逸

苏轼的诗词中有相当一部分是表达人生思考和描绘自然风光的,人、景、情的有机融合是苏轼中后期作品的主要特色,也是道家清幽、空灵和飘逸的意境在其作品中的集中体现。苏轼在《定风波·莫听穿林打叶声》中写道:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”这首词描绘的即是“清空幽逸”的意境,这种清幽之美在他的艺术作品中多有体现。

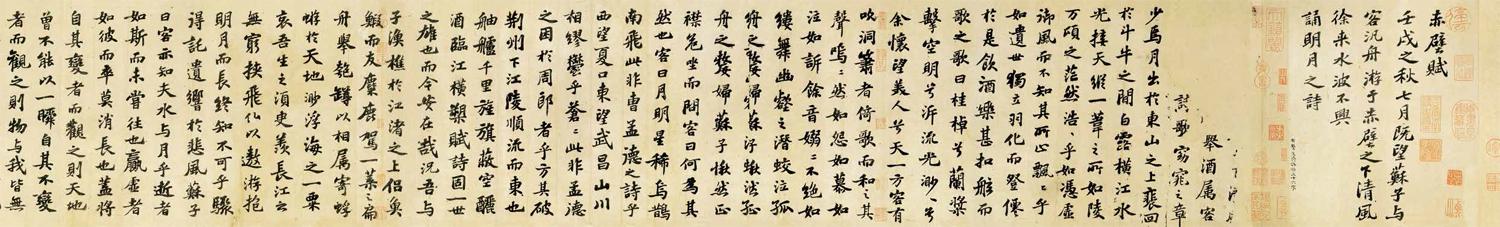

前赤壁赋 行楷 纸本 23.9×258cm 宋 苏轼 台北故宫博物院藏

前赤壁赋 行楷 纸本 23.9×258cm 宋 苏轼 台北故宫博物院藏

季常帖行书 纸本宋 苏轼 台北故宫博物院藏

书法中的佛道思想

佛道哲学思想是苏轼才情发展到至美境界的重要养分,也是苏轼经历“乌台诗案”后人生理念与艺术创作观念发生转变的标志。

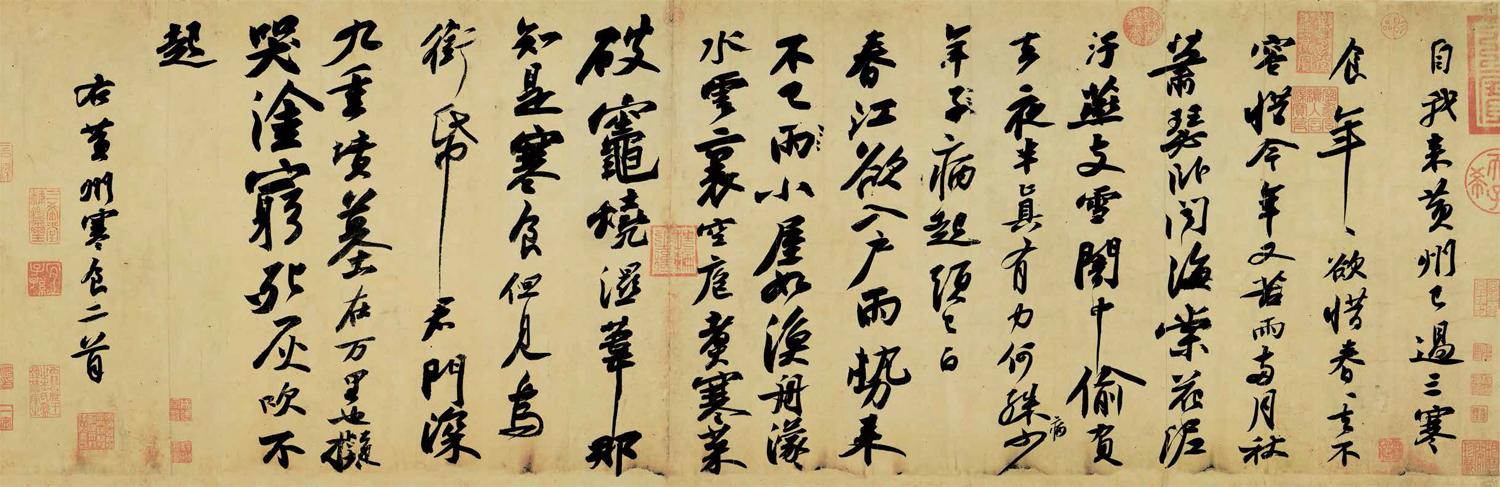

自由

“无意于佳”“不践古人”是苏轼在其书法创作中一直秉持的理念。由于受到佛道“空无”思想的影响,苏轼的书法创作在学习古人的同时,能够把自己内心的感受和体验都融入其中。苏轼追求一种在艺术创作中不受框架约束的独特风格。心神宁静,心中能够容纳万物,才能自如地发挥自身的优势,《东坡题跋》就很好地阐释了苏轼书法创作的“空无”境界。其行书《李白上清宝鼎诗二首卷》挥洒恣意,俊朗娟秀,又具雄浑之力,非常清晰地展示了苏轼书法创作的自由精神。这种粗细交锋、扁平融合、错综排列的特点充分表明苏轼在书法创作上崇尚自由,也直观地体现了其追求意趣的书法风格。

寫意

苏轼在《石苍舒醉墨堂》中提出“我书意造本无法,点画信手烦推求”的理念,其核心观点是“写意”。苏轼认为,书法创作不能过分拘泥于书体的外在美感和书写技法,而要在自身品行和文化素养的引导下,塑造兼具神韵和艺术价值的作品。在苏轼后期的作品中,这种“写意”风格越来越明显,如《洞庭春色赋》《中山松醪赋》等。这些作品体现了苏轼对自己人生经历的感怀和对现实生活的深刻理解。

意趣

所谓意趣,一方面指的是宋代书法“尚意”的总体特点,另一方面指的是书法作品中蕴含的情感意义和人生志趣。由于受到道教“清空幽逸”思想的影响,苏轼的很多书法作品中都包含着丰富的意趣。他敢于打破唐代文人书法创作的固有范式,按照自己的表达方式进行创作。苏轼大胆创新,将自己对生活的感悟及自己的人生态度融入书法创作,把“尚意”发挥得淋漓尽致,苏轼也因此成为书法“尚意”实践的引领者和开拓者。

唐代的书法讲求“尚法”,即书法创作需遵循一定的章法和规则。到了儒、释、道三教并存的宋代,作为兼具三种思想的受益者,苏轼认为,真正的书法创作应该在不违背基本规律的情况下容纳万物,要在书法规范的基础上进行个性化创造,要把情感与志趣融入书法创作中。“尚意”可以说是对“尚法”的改造和创新,苏轼曾在《论书》中提出“书必有神、气、骨、肉、血”,五要素缺一不可。正如苏轼所说,书法作品要充分体现创作者的所闻、所见、所感,融入情感和思想的书法作品才能具有更为长久的生命。

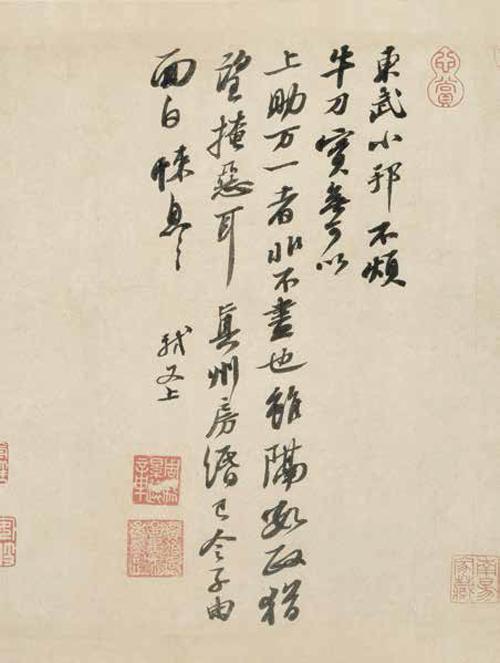

东武帖 行书 纸本 宋 苏轼 台北故宫博物院藏

神韵

“高风绝尘”思想的核心是要秉承古代雅士之遗风,结合自己的人生境遇和生命感悟,彰显文人气魄和人生追求。这是一种在尘世烦扰下仍能保持个性和艺术创作神韵的品格。

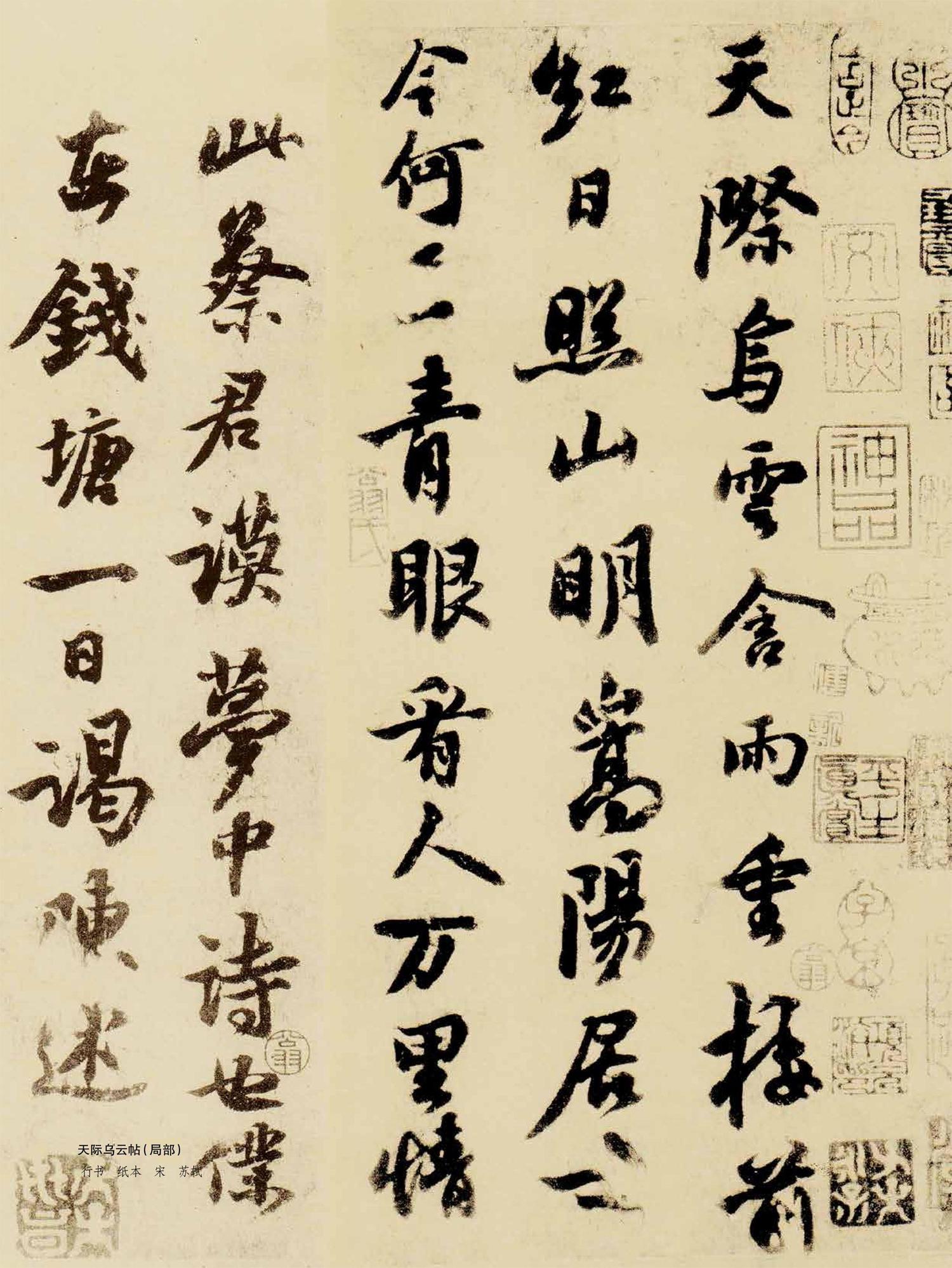

由于受到道家“高风绝尘”境界的影响,苏轼的书法雄浑而充满“道法自然”的神韵,其中最有代表性的作品就是《天际乌云帖》。此帖字态凝重而饶有韵致,笔法圆浑朴茂,笔力雄浑且运笔自然,洒脱有神,正如王履道所说:“不矜而妍,不束而严,不轶而豪。萧散容与,霏霏如甘雨之霖,森竦掩映,熠熠如从月之星,纡徐宛转,缅缅如萦茧之丝,恐学者所未至也。”