3种杀菌剂对榛子苗期根腐病防效的比较1)

白剑宇 罗达 吴正保 史彦江 宋锋惠

(新疆林业科学院经济林研究所,乌鲁木齐,830063)

榛子(Corylusheterophlla)是世界公认的四大坚果树种之一,具有抗逆性强、结实早、易管理等特点,其果仁具有极高的营养价值和保健功能[1]。在我国,榛子主要分布于东北、华北及陕西、甘肃和新疆等地[2]。1993年新疆林业科学院首次从美国引进美洲榛(C.americana),并在新疆试种成功[3],不但丰富了新疆坚果种类,而且成为部分果农经济收入的新来源。自2001年以来,新疆林业科学院不断加大榛子新品种的引进力度,先后从国内外引进杂交榛子优良品种,并在新疆不同生态区开展不同品种榛子生物学特性和品种选育等研究工作,掌握了榛子不同品种在新疆不同地区的最佳栽培管理技术措施,为榛子在新疆大面积推广种植提供了重要的理论基础[4-5]。自新疆引进和种植榛子以来,很少有危害严重的病虫害发生,但近年来在榛子扩繁过程中,榛子幼苗根部腐烂、枯死现象普遍发生,给新疆榛子种苗扩繁带来了严重的危害,并成为新疆榛子产业规模发展壮大的重要限制因素[6-7]。基于此,在新疆林业科学院植物病害专家的帮助下,通过对疑似病原物的形态学鉴定、致病性试验验证和分子生物学鉴定,初步认定榛子苗期发生的根腐病主要是由腐霉(Pythiumsp.)侵染引起的,但具体种类及分类地位还需要进一步的试验验证。为降低该病害在榛子幼苗扩繁中的危害,项目组成员对文献记载的作物根腐病防治中常用的防控药剂进行查阅和筛选,针对榛子根腐病防控药剂进行了探索性的初选试验,筛选出吡唑醚菌酯、戊唑醇和丙环唑3种防效相对较好的防治药剂。这3种药剂均具有保护、铲除、治疗和强内吸活性等特性,可应用于多种作物的根腐病防治[8-13]。为进一步明确3种药剂的田间防效,为榛子苗期根腐病的高效防控提供最佳使用药剂,项目组成员在前期药剂初选的基础上针对这3种药剂开展了田间防治效果的比对分析研究,为新疆榛子苗期根腐病的防治提供理论依据和技术支持。

1 材料与方法

1.1 材料

榛子根腐病供试菌株是由新疆林业科学院植物病理实验室分离、鉴定后保存的高致病力的菌株(ZZGF-03)。榛子幼苗为适宜新疆发展的优良品种平欧杂种榛8#,种植于伊犁河谷察布查尔县乌宗不拉克村榛子种苗繁育基地日光温室。杀菌剂为本课题组初选试验筛选出的对榛子苗期根腐病防治效果较好的3种药剂,具体为430 g·L-1戊唑醇SC(拜耳作物科学中国有限公司)、质量分数25%吡唑醚菌酯EC(山东康乔生物科技有限公司)和质量分数50%丙环唑EC(陕西汤普森生物科技有限公司)。PDA培养基,马铃薯200 g、葡萄糖30 g、水琼脂15 g,加水至1 L,高压灭菌后用于菌株的培养和菌丝生长速率的测定。

1.2 方法

1.2.1 杀菌剂对病菌菌丝生长影响的测定

采用菌丝生长速率法[14]测定。在预试验的基础上,将3种供试杀菌剂原液以推荐使用质量浓度为中心配置成系列梯度,并与加热后冷却至45 ℃左右的PDA培养基混合,制成含药剂的PDA平板。其中,平板中戊唑醇质量浓度分别为0.009 375、0.018 750、0.037 500、0.075 000、0.300 000、0.600 000、1.200 000 mg·L-1,丙环唑、吡唑醚菌酯质量浓度分别为0.025、0.050、0.100、0.200、0.500 mg·L-1,并以等量不加药剂的PDA平板为空白对照。供试榛子根腐病菌在PDA平板上25 ℃培养5 d,用打孔器在菌落边缘打取直径为4 mm的菌饼,正面向下接种在对照及含药PDA平板上,每个处理和对照设3次重复,并置于培养箱中25 ℃培养,当对照培养皿中菌落直径长到培养皿直径的3/4时,采用十字交叉法分别测量各处理和对照的菌落直径,计算各药剂处理对菌丝生长的抑制率,并以毒力最低的药剂为基准药剂计算其他药剂的相对毒力比值。

菌落增长直径=菌落直径-菌饼直径。

菌丝生长抑制率={(对照菌落增长直径-处理菌落增长直径)/对照菌落增长直径}×100%。

毒力比值=测试药剂EC50(或EC95)/基准药剂EC50(或EC95)。

1.2.2 杀菌剂对榛子根腐病田间防治效果的测定

田间药效试验在新疆伊犁察布查尔县乌宗布拉克村榛子种苗繁育基地根腐病发病严重的日光温室进行。试验于2018年4月16日开始,在参照前期灌根防治榛子苗期根腐病使用剂量的基础上,将3种杀菌剂的有效剂量分别设置2个质量浓度,其中吡唑醚菌酯质量浓度为30、60 mg·L-1,430 g·L-1戊唑醇悬浮剂质量浓度为25、50 mg·L-1,丙环唑水乳剂质量浓度为5、10 mg·L-1。在榛子幼苗为3~5叶期,随机选取榛子叶龄相对一致的幼苗,每株幼苗灌根500 mL配置好的药液,设置清水对照。每处理3次重复,每重复100株,设保护行。分别于施药后30、60、90 d进行全区调查,统计各对照和处理的发病情况,计算发病率和防治效果。

病株率=(发病株数/调查总株数)×100%。

防治效果={(空白对照区病株率-药剂处理区病株率)/空白对照区病株率}×100%。

1.3 数据分析

采用SPSS 20.0软件分析杀菌剂质量浓度和菌丝生长抑制率的线性回归关系,并应用Duncan氏新复极差法对处理间的差异显著性进行检验,P<0.05表示差异显著。

2 结果与分析

2.1 杀菌剂对菌丝生长的抑制作用

吡唑醚菌酯、丙环唑和戊唑醇3种杀菌剂抑制榛子根腐病菌菌丝生长的毒力相近,EC50分别为0.053 9、0.055 1、0.074 7 mg·L-1;综合比较各药剂的EC50、EC95可见,吡唑醚菌酯、戊唑醇对菌丝生长的抑制作用较强,其EC95分别为16.575、16.699 mg·L-1,毒力比值分别为0.351 0、0.353 7(表1)。

表1 3种杀菌剂对榛子根腐病菌菌丝生长的毒力

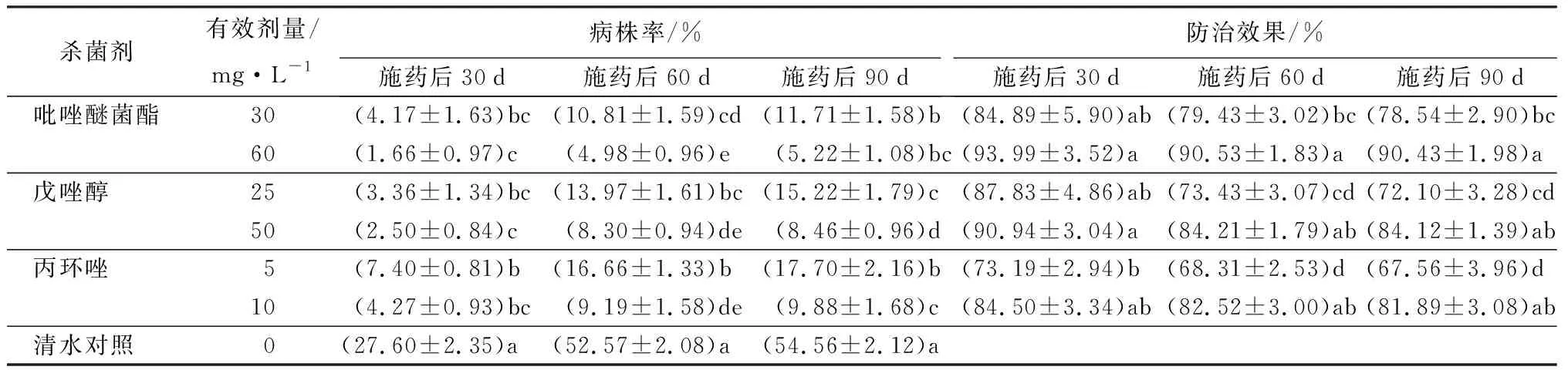

2.2 杀菌剂对榛子根腐病的田间防治效果

榛子苗药剂处理后30 d,60 mg·L-1吡唑醚菌酯与50 mg·L-1戊唑醇的防治效果较好,分别为93.99%与90.94%;而施药后60 d,60 mg·L-1吡唑醚菌酯的防治效果最高,达90.53%,其次是50 mg·L-1戊唑醇处理和10 mg·L-1丙环唑处理,防效分别为84.21%、82.52%。施药90 d后,各处理组防治效果均与药剂处理60 d的防效没有明显差异,防治效果趋于稳定(表2)。从清水对照结果看,榛子幼苗根腐病萌动发育前期发病率随时间的延长逐渐升高,60 d后发病率趋于稳定。各药剂处理对榛子根腐病均具有一定的防效,但各药剂高剂量处理对榛子根腐病的防治效果更稳定,可作为榛子苗期根腐病防治使用剂量。

表2 3种杀菌剂对榛子苗期根腐病的田间防治效果

3 结论与讨论

供试的3种杀菌剂对榛子根腐病菌均具有相对较高的毒力,其中,吡唑醚菌酯与丙环唑的抑菌效果最好,EC50相近,戊唑醇次之。综合田间药剂防控效果可见,3种药剂对榛子根腐病均有较高的防效,其中高剂量的吡唑醚菌酯和戊唑醇的处理发病率要低于低剂量处理,防效相对稳定。生产中,推荐使用高剂量的吡唑醚菌酯和戊唑醇用于新疆榛子种苗扩繁中根腐病的防治,最佳使用有效剂量分别为60、50 mg·L-1。吡唑醚菌酯是一种作用位点单一的高抗性风险杀菌剂,而戊唑醇、丙环唑均是抗性风险相对较低的中抗性风险杀菌剂。因此,实际应用中3种药剂可以交互使用,从而达到延缓病原菌抗药性产生的目的。作物根腐病的防治是一个世界难题,其原因是作物根腐病多由土壤中的多种病原菌复合侵染引起,而土壤环境复杂,微生物种类繁多,植物根系一旦受到某种病菌侵染发病,土壤中其他病原菌也会先后侵染,加重危害。新疆发生的榛子苗期根腐病是一种国内新病害,目前尚无有关榛子根腐病发生的报道。目前,该病仅仅被认为是由腐霉属中的某种真菌侵染引起,其他土壤真菌是否也是其病原还需要进一步地验证。因此,要想准确鉴定榛子苗期根腐病的病原,明确哪些病菌是病害发生的主导因素和先导因素需要大量的试验验证。该病为何仅在新疆发生,其致病病原具体种类及分类地位如何?病害发生与侵染规律如何?病害发生与当地立地条件的关系如何?这些都将是下一步研究的重点。本研究仅针对当前榛子苗期根腐病发生与危害严重的情况下,初步筛选出防效较好的几种应急防控药剂,但由于新疆土壤条件复杂,不同地区、不同地块土壤结构成分和理化性质不同,药剂的使用剂量和防治效果也会有明显的差异。因此,还需因地区和土壤条件的不同进行相应的试验确认。