“痛”而为生

李明子

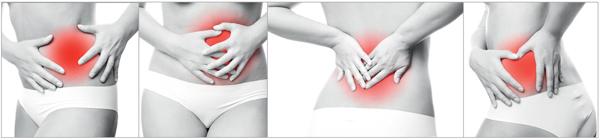

贾茹得腰椎间盘突出时才25岁。那是八年前的6月,早晨醒来,她怎么努力都坐不起来,“人活着,腰椎死了,感觉不到腿在哪儿。”她仔细回想,前一天下午从外地出差回北京的飞机上就开始腰疼,过电一样的刺痛不定时地从腰骶部蔓延开。晚上到家后,贾茹一改加班的习惯,赶紧躺平,第二天一早还是疼到起不来床,只好去医院求诊。

当时,腰疼这个“小毛病”已经伴随了贾茹四五年,但她一直没有重视,总以为自己还年轻,不会有什么大事儿,直到那次去医院,被确诊为腰椎间盘突出。

在知乎上,以“腰疼”为关键词搜索,第一个蹦出来的话题就是“年轻人为什么会腰疼”。2015年,中国腰椎病患者已突破2亿人,腰椎间盘突出症患者占全国总人数的15.2%,发病率仅次于感冒。

疼痛,几乎是腰椎间盘突出的唯一症状。按现代疼痛医学的定义,持续1个月以上的疼痛即为慢性疼痛。2018年世界卫生组织(WHO)发布的《国际疾病分类》中,慢性疼痛被赋予新的疾病编码,成为了一种独立疾病。据2017年发表在《中华医学信息报道》上的《中国居民慢性腰背痛流行病学调查》,慢性疼痛患病率为31.54%。

“慢性疼痛不仅仅是一种痛苦的感受,更是疾病,得治。”中国医师协会疼痛科医师分会会长、中日友好医院疼痛科主任樊碧发对《中国新闻周刊》说。

“好痛”与“坏痛”

曾在日本新潟大学医学部任教授的下地恒毅在其科普书《缓解疼痛的科学》中,将腰痛和肩膀酸痛归结为“人类双足行走而产生的病”。当支撑沉重上半身的腰部和支撑大脑的颈部负荷过重时,就会产生酸痛。特别是在计算机和电子游戏普及的今天,过度使用颈部和腰部的问题也在加剧,“现代人在工作和娱乐上已经很大程度上超出了解剖学上人体能够承受的结构和功能”。

在人体腰椎椎体间像小垫子一样起到支撑、连接、缓冲作用的椎间盘,随着年龄增长而水分变少,灵活度变差,在腰椎受到压力时,形态发生改变,当椎间盘突出时,压迫神经、脊髓,便会感到腰痛、腿痛。

据统计,80%~95%的腰椎间盘突出症患者伴有放射性疼痛。这种疼痛往往从臀部开始,逐渐放射到大腿后外侧、小腿外侧,甚至是足背、足底和脚趾。严重的患者在咳嗽、打喷嚏或方便时,腹内压增高,下肢疼痛还会加重,像过电一样,比腰部疼痛来得更猛。

“你怎么不早点来?”医生拿着CT片质问贾茹,随后说道,“这是终身疾病,以后要事事注意,不能着凉,夏天也要穿袜子,不能久穿高跟鞋,不能久坐……”听到医生这样的嘱咐,贾茹目瞪口呆,“总觉得还年轻,没想过有这么严重的后果,感觉身体某方面被判了死刑。”

不像感冒只是一过性的影响,腰椎间盘突出给贾茹带来的变化是长远的:她从此需要避免生活中一切需要弯腰的动作,哪怕只是捡掉在地上的东西这样最简单的事情,也必须采用一个特定姿势——直着腰屈膝下蹲。有了腰病以后,也不能从事剧烈运动,其中就包括她曾经最喜欢坐的过山车。

确诊腰病后差不多每两年,贾茹就会有一次痛到进医院,每次请1~2周病假,天天去醫院做理疗、牵引、按摩或针灸,其余时间只能在家平躺静卧。休病假时,她又担心耽误工作,不能坐,就趴在床上对着电脑打字。

《中国居民慢性腰背痛流行病学调查》发现,疼痛出现3个月内,有近四分之一的慢性腰背痛患者没有及时找医生进行诊治。而由于对慢性疼痛带来的危害认识不足、忍痛和担心给家人带来负担等原因,又有36.79%的患者未对疼痛进行过任何处理,选择到医院进行正规治疗的只有四成,还有两成多患者自行在药房购买药物。

“疼痛是人体发出的警告信号。”樊碧发解释说,当身体受到损伤或疾病侵害时,会发出疼痛的讯号。如感冒时头会痛,此时只要治愈疾病,疼痛就会消失。这种疼一般来得急,通常比较剧烈,提醒人们尽快看病或避开危险,被樊碧发称为“好痛”。

但当某一部位疼痛持续一个月以上,被称为“慢性疼痛”,这种痛已经失去报警的意义。因其持续时间长,严重影响身心健康,樊碧发将这类疼痛称为“坏痛”,以神经痛居多,如糖尿病性周围神经痛、三叉神经痛、舌咽神经痛等。

对于慢性疼痛这样的“坏痛”,患者却往往总是忽视。樊碧发在门诊询问病史时,最常听患者说的一句话就是,“忍一忍就过去了。”患者很难说清具体什么时候开始疼,有时早起疼得厉害,下决心去医院,刷个牙的工夫,疼痛就消失了,“看病”这件事也随之抛诸脑后,直到频繁发作或忍不住才来医院。樊碧发曾接诊过一位80多岁的带状疱疹后遗神经痛患者,40多岁得了带状疱疹,治好后一直有疼痛的症状,忍了40多年,才来治“痛”。

“带状疱疹后神经痛是典型的慢性顽固性疼痛。”樊碧发说。带状疱疹由水痘-带状疱疹病毒引起,在皮肤上出现成簇水疱,呈带状分布,病症本身就伴有烧灼或针刺样疼痛。然而,在皮肤症状治愈后,9%~34%的患者会发生带状疱疹后神经痛,这类疼痛则是由神经损伤引起的,显著特征之一就是患者对疼痛格外敏感,轻轻触碰就可能引起全身剧烈疼痛,有些患者为避免对身体的刺激甚至不敢穿衣服。

年长患者常把“忍痛”与“隐忍”的品格画等号。在温饱问题没有解决的漫长岁月里,腰疼、腿疼的小毛病不值一提,“吃苦”“隐忍”是美德,喊苦喊疼反而被看不起。“现在经济发展了,生活水平改善,人们越来越重视健康问题,但‘慢痛是病、需要科学治疗的观念还没有被普遍接受。”樊碧发说。

《中国疼痛医学杂志》2015年发表的一项关于上海成年人慢性疼痛的调查状况显示,慢性疼痛在30个居委会及13个三甲医院门诊的发病率高达92%~98%,导致三成以上被调查的社区居民和四成以上门诊患者存在不同程度的抑郁倾向。

一个平常工作日的晚上七八点钟,中日友好医院疼痛科门诊仍有十几位老人在候诊。“疼痛门诊九成以上的患者是老年人。”中日友好医院疼痛科副主任医师杨阳对《中国新闻周刊》说。

上述上海调查也发现,成人慢性疼痛患病率高与人口老龄化密不可分。被调查的社区居民和门诊患者平均年龄分别为73岁和68岁,他们中约60%的人疼痛时间超过1年。

据杨阳介绍,所有来疼痛科看病的患者,颈肩腰腿痛最为常见,最难治的是各类神经病理性疼痛,即由神经系统原发性损害和功能障碍所激发或引起的疼痛,此外还有癌痛和慢性头痛。

2017年全球疼痛指数报告统计显示,91%的中国人经历过身体疼痛,34%的人每周都会经历身体疼痛,其中最常见的是颈部、肩膀和腰背部。

发现原因

1986年出版的《慢性疼痛分类:症状体征的描述与疼痛术语的释义》仅以疼痛部位、躯体和内脏等症状进行分类,并没有考虑到慢性疼痛发病原因、自然病史、治疗与预后等因素。

为此,世界卫生组织与国际疼痛学会专门成立专家组,讨论慢性疼痛分类原则和方法。2018 年,国际疾病分类第11版第一次纳入“慢性疼痛”,并为这个新病种总结了七个亚类,包括慢性原发性疼痛、慢性癌症相关性疼痛、慢性创伤后和术后疼痛、慢性神经病理性疼痛、慢性继发性头痛或颌面痛、慢性继发性内脏疼痛和慢性继发性肌肉骨骼疼痛。

2012年,西北地区首例鞘内吗啡泵植入手术在新疆维吾尔自治区人民医院进行。图/受访者提供

“国内疼痛患者以慢性神经病理性疼痛居首,占比高达32.43%。”空军军医大学唐都医院疼痛生物医学研究所教授王江林等人对全国1545例50岁以上慢性疼痛病人进行了调查,报告《基于ICD-11慢性疼痛分类对疼痛科病人现状的调查》发布在2019年4月的《中国疼痛医学杂志》上。

该报告指出,慢性疼痛并非单一因素疾病,其致病因素还包括种族和文化背景、社会经济学背景等。慢性痛在老龄人口中的患病率较高,女性病人重度疼痛构成比明显高于男性,吸烟较多者的疼痛部位及程度要高于不吸烟者,同时,教育程度增加,疼痛程度有加重的趋势。文章分析说,受教育程度高的病人可能对疼痛的忍受度较低,对疼痛的过分关注在一定程度上加重了焦虑情绪,继而加重疼痛;而受教育程度低者,可能由于缺乏对疼痛的正确认知,对疼痛漠视,反而不容易产生焦虑情绪,从而减轻个体的疼痛体验。

然而,有些疼痛听上去“毫无道理”。

刘细妹有时会因左脚抽痛而突然摔倒,“很冷、冻脚的那种疼,有时候像过电,有时候像踩在玻璃上。”刘细妹带着四川口音,抚摸着左腿说,这条腿已经截肢快六年了。

2013年7月,刘细妹在四川东部的县城老家出了车祸,保守治疗半年后失败,截断了左腿,当时已经是2014年元月,正值隆冬。麻醉后再次醒来,左脚脚面就一直有种“冻着的疼”。县城医生推荐她到成都大医院做康复,看着日渐熟悉的义肢,她仍能感到左腳隐隐作痛。

“脚都没了,为什么还会感到疼?”刘细妹自己在网上查到,这是“幻肢痛”。中国流行病学调查结果显示,在截肢患者中,幻肢痛的发病率约为72%。有研究表明,45%的患者日常生活受到影响,18%的患者丧失工作能力,超过八成患者存在失眠现象。距离幻肢痛被正式命名已经过去一个多世纪,但现代医学对其发病机制的了解并不比一百年前多。

正常情况下,当外周或中枢刺激传入神经基质后,可以相当准确地获取受刺激的部位,但幻肢痛患者的疼痛定位出了问题,大脑觉得所受刺激仍来自残缺的肢体。加利福尼亚大学圣迭戈分校大脑与认知中心主任维莱亚努尔·拉马钱德兰在其2011年出版的书《讲故事的大脑:一个神经科学家为我们揭秘人之所以为人》中这样描述幻肢痛:手臂被截断后,肢体不复相连,但大脑的神经地图上却仍保留着手臂的位置。

目前临床上对幻肢痛的治疗方法主要包括药物治疗、神经阻滞、外科介入及心理支持等四种主要手段,刘细妹都曾尝试过。医生给她开了止痛药,按医嘱,初始用药每日2次,每次1片,2~4周后如果出现耐受,可增加药量。

刘细妹觉得药贵,没有增加药量,但痛起来又太“要命”,为此先后去八家医院看过骨科、康复科,还做过神经损毁手术,但都没能终止幻肢痛。她现在跟着丈夫在深圳打工,正在参加一项“脊髓电刺激系统产品”的临床试验,手术结束3个月,虽然偶尔还会“猛痛”,但基本不太影响日常生活了,偶尔还能到老乡的工厂打临时工。

慢性疼痛治疗不及时的一个现实困难是求治无门。以纤维肌痛为例,有临床分析显示,中国的原发纤维肌痛综合症首诊误诊率约为87%。2011年第16届全国风湿病学学术年会上,一项来自北京大学人民医院的调查显示,仅有约1/3的医师知道纤维肌痛综合征的诊断标准。确诊患者几乎都有过长达数年辗转求医的经历,有研究表明,中国纤维肌痛患者平均看过3.7名医生,有的患者甚至耗时十年才确诊。

即便在上世纪90年代就有纤维肌痛诊断标准的美国,临床误诊率也居高不下,达到73%。纤维肌痛是一种常见的风湿性综合征,以慢性、弥漫性肌肉骨骼疼痛为特征,俗称“公主病”,还伴有失眠、疲劳、情绪失调等多种症状。但问题是,患者的CT、核磁共振成像等检查结果均正常,因而常被漏诊,或是被误诊为其他类型的风湿病或强直性脊柱炎。

按照美国风湿病学会(ACR)1990年的诊断标准,患者大范围疼痛3个月以上、身体至少11个指定区域有触痛点,可诊断为纤维肌痛。2016年新修订的诊断标准给出了更为细致的解释,其中,症状严重程度评分量表包括了“心情压抑和/或抑郁”带来的躯体症状变化。

美国歌手Lady Gaga曾在2017年9月播出的个人纪录片中首度公开自己患有纤维肌痛症,并计划用七周时间治疗,原定的欧洲巡演也因此取消。这件事一度引发各界对这一陌生疾病的关注。

以治疗慢性疼痛为核心的疼痛科成了疼痛患者走投无路的最后选择。“实际上,我们希望疼痛科能成为疼痛患者的家,来了先把疼控制住,再找原因、找方法。” 樊碧发解释说,镇痛不仅不会耽误对病情的观察与处理,相反,还有利于医护人员更快速有效地发现并治疗疾病。

一些看似常见的疼痛也在临床中找到了新的病因。首都医科大学宣武医院疼痛科主任倪家驤遇到过一位痛经患者,妇科查不出病因,把子宫、卵巢切除后还是腹痛,不是泌尿问题,也没有肿瘤,最后找到疼痛科,原来是“非典型”的腰椎间盘前突导致的。

“常见的腰椎间盘突出是向后突,但我们的临床工作中,发现因功能性内脏痛来求医的患者中,有相当一部分人合并明显的腰椎间盘前突现象。”倪家骧解释说,这种情况称之为“椎间盘源性内脏痛”。倪家骧团队最先将这一发现写成论文发表在了国际学术期刊《疼痛治疗》上。

最让疼痛科医生“头疼”的就是遇到“哪都疼”的患者。倪家骧的门诊室外桌子上放了一摞半张的A4纸,指导患者如何诉说病情,纸上写着“主诉:我___部位疼痛多长时间,加重多长时间”,甚至细心地标出五项主要表达内容:疼痛部位、疼痛性质(酸胀、针刺)、加重或缓解原因、治疗过程、身体状况等。

“疼痛科也不是什么痛都能治、都能管,但这里是专门搞疼痛的,可以诊断清楚,起到分诊的作用。”倪家骧举例说,他也曾接到一位三叉神经痛患者,看过颅底核磁后,怀疑脑内长了肿瘤,随后请院内神经外科医生会诊,确诊是肿瘤后,转到神外做了后续治疗。

岂止药物

69岁的何家辉今年4月在广州游玩时,臀部上方突然感到一阵刺痛,疼得不敢迈步,他猜是腰椎间盘突出的老毛病又犯了。在广州一家三甲医院挂号、拍片、确诊后,马上回深圳老家,直奔深圳市南山区人民医院疼痛科。“24年前我就是在这治好的,这次再度犯病,就直接来这里咯。”何家辉说。

1995年春天的一个工作日中午,何家辉从办公室到食堂的路上突然发病,“尾椎骨上面,放电一样,如果打分的话,满分,10分的疼。”何家辉躺在病床上回忆当年的情况。

因不想手术,进行了大半年的保守治疗,看过骨科、康复科,也求助过中医,还在朋友推荐下试过各种偏方,都不管用,最后打听到有个新开设的“疼痛门诊”,“当时就想赶紧止痛,那就再试试咯。”何家辉说。

在疼痛科进行药物治疗、理疗无效后,当年还在实习的熊东林向何家辉推荐了一种微创手术,熊东林现在已经是疼痛科主任。微创手术是用小针刀在治疗部位刺入深部到病变处,剥离有害的组织,达到止痛祛病的目的。何家辉术后住院一个月,赶上1996年春节前回了家,之后二十多年都没再腰疼过。

人在经历“疼痛”时,往往会有“愉快或不愉快”的心理变化。疼痛较轻时,会在大脑皮层感觉区感知到“疼痛”,而当疼痛较强时,刺激会传到大脑边缘系统,让人感受到“痛苦”。而在大脑边缘系统受到抑制时,“痛苦”的感觉会减轻或消失。

“疼痛属于患者的主观评估,我们只能相信患者主诉。”熊东林说,临床多使用“视觉模拟评分法”(VAS)或“数值评定量表”来评估疼痛程度,从0到10,分别表示“无痛”和“这辈子最痛的经历”,患者根据疼痛程度打分。

今年腰痛复发,是第4、5腰椎间盘突出,何家辉自己数着步数,大概走200步就疼得需要停下休息。在南山区人民医院疼痛科试过药物、神经阻滞,效果都不明显,何家辉不愿开刀,最后选择了椎间孔镜微创治疗。

“微创手术安全性高、创口小,患者恢复也快。”南山区医院疼痛科主任医师廖翔介绍道,简单来说,椎间孔镜手术在影像指导下摘除突出组织,皮肤切口只有7mm左右,黄豆粒大小,术后缝1针,卧床2小时就可以下地,两三天就能出院。

根据自己的临床经验,廖翔认为,“疼痛科是以多学科联合诊疗团队为基础,以微创介入治疗技术为手段,治疗慢性顽固性疼痛的专科。”

美国斯坦福大学附属医院疼痛中心客座助理教授李刚认同这一理解,但他认为,更应该强调通过多种手段控制、管理疼痛。“对慢性、退行性改变,要有合理期待。”李刚对《中国新闻周刊》说,“椎间孔镜有一定效果,但两三年后又会疼痛。”李刚现在还是硅谷最大一家私立疼痛机构的合伙人兼医学教育总监。他所说的综合手段,包括药物、理疗、针灸、心理、介入、微创等。

出于文化等原因,疼痛作为生命体征之一在美国会受到比较高的重视。一位在美国波士顿治疗乳腺癌的中国患者向《中国新闻周刊》表示,她术后两天出院时,一位黑人护士从病房追着她到门口,赶在她上车前给了她一个抱枕,放在胸前,以防安全带勒痛伤口。

据李刚介绍,美国从大型综合医院到专科诊所,都有疼痛指数量表,一旦患者自我估分超过5分,医生需要帮助患者镇痛,把数字降到5分以下,这也会作为医生考评的一部分。对急性疼痛来说,最快的镇痛方法就是阿片类药物,但在治疗慢性疼痛方面,这却不是长久之计,因为药会产生耐药性、依赖性等问题。

阿片类药物在短期内可有效缓解疼痛,包括处方药羟考酮、吗啡等。1990年代,在美国医药企业和联邦政府推动下,阿片类药物被大量使用。据统计,占世界总人口5%的美国消费了全球80%以上的阿片类药物。

美国药物滥用研究所调查显示,2015年美国有约200万人患有与阿片类处方药相关的药物失调症。另据美国疾病控预防中心披露,2015年,美国超过3.3万人死于阿片类药物滥用,首次超过枪支和车祸的致死数量,跃居美国人意外致死原因首位。美国总统特朗普曾在2017年10月宣布美国进入“全国公共卫生紧急状态”,以应对阿片类药物上瘾和滥用危机。

“与美国药物滥用不同,国内的问题是,疼痛没有得到足够重视。在药物之外,还要有正确的诊断和治疗,包括微创,针灸等技法,以及心理治疗。”李刚说。

“心病”与疼痛管理

2020年7月,国际疼痛研究协会(IASP)更新了沿用40年的“疼痛”定义。新的疼痛定义为:与实际或潜在组织损伤相关,或类似的令人不快的感觉和情感体验。与40年前“与实际或潜在组织损伤相关的不愉快的感觉、情感体验或描述”的定义相比,新定义重在强调无法表述、甚至是看不到的疼痛。IASP还对新定义做出6项注释扩展,第一条就是“疼痛始终是个人体验,这一体验会受到生物学、心理学以及社会因素不同程度影响”。

现实情况确实如此,人在经历“疼痛”时,往往会有“愉快或不愉快”的心理变化。根据《缓解疼痛的科学》的解释,疼痛较轻时,会在大脑皮层感觉区感知到“疼痛”,而当疼痛较强时,刺激会传到大脑边缘系统,让人感受到“痛苦”。而在大脑边缘系统受到抑制时,“痛苦”的感觉会减轻或消失,例如睡眠状态下。

基于上述解释,也可以说,疼痛是一种心理活动。目前对于产生疼痛感觉和情绪的意识机制有诸多假说,但都没有被详细阐明。但可以肯定的是,疼痛与不愉快的情绪有着无法割裂的密切联系。

美国哈佛大学附属麻省总医院的研究显示,患有慢性疼痛的人或多或少有某种抑郁倾向。同时,美国梅奥诊所的研究也表明,抑郁症患者中多数患有某种慢性疼痛,特别是头痛和背部疼痛。

“近八成的疼痛病人伴有功能性原因,也就是心理问题。”首都医科大学宣武医院神经内科副主任医师闵宝权对《中国新闻周刊》说。他曾粗略统计过400多名门诊患者的疼痛原因,心理原因占主导的超过一半,还有接近30%的患者伴有不同程度的心理問题。

闵宝权十年前曾接诊过一个年轻妈妈,同院免疫科推荐而来,被丈夫用轮椅推着进了诊室,一直低声重复“哎呀好疼,哎呀好疼”。闵宝权问她哪里痛,她说手臂。医生轻轻碰一下,她整个人就跳起来喊疼。奇怪的是,这位患者免疫方面检查的指标全都正常,也没有肿瘤或缺血性肢体疼痛。

注射或者服用阿片类药物,可以有效缓解慢性疼痛,但这却不是根治之计。图/IC

闵宝权把患者丈夫请出诊室,通过角色扮演深入沟通,发现患者和孩子长期受公婆欺负,而丈夫态度冷漠,负面情绪积压引起她的心理变化,从而引发功能性疼痛。当天在诊室哭诉一通后,患者身上的疼痛就缓解了。第二天,免疫科同事给闵宝权打电话,问他用了什么药,病人居然好了80%,也不嚷着要打针了,“就是让她发泄呗,”闵宝权说。不过,他也强调,对于疼痛,“首先还是要排除器质性原因。”

从2008年开始,闵宝权筹建心理咨询团队,加上不定期进修的学员,现在有十多人,形成了一套独特的问诊流程。他会先询问3~5分钟病史,排除患者疼痛的器质性原因,再让心理咨询师领着患者到医院外面的咨询室,义务访谈半小时。闵宝权会和咨询师一起讨论可能的功能性原因,例如成长、学业、工作或感情经历,再将患者请进诊室进行治疗。

“我们是用普通门诊的收费干着特需门诊的服务。”闵宝权心理咨询团队的总督导大津秀女开玩笑说,不过,心理疏导是一个过程,不都是一锤子买卖。

一个15岁高中男生慢性头痛一年多,可以明确是焦虑导致的疼痛,但导致焦虑的原因却是他的原生家庭。男孩父母从外地到北京打工期间,他在北京顺利读完小学初中,成绩优异,因需回原籍高考转回老家读书,不适应应试教育,成绩下滑,因而不愿再上学。父母对此不理解,经常打骂他,形成对比的是,父母对二胎弟弟十分关爱。男孩为此曾有过自杀举动。父母带他来看神经内科,就是为了证明男孩的头痛没有病理原因,是在“装病”。因患者有过自杀经历,除了开常规抗焦虑药物,闵宝权推荐他们到精神病医院检查。

“你看吧,大夫都说你是心理原因,明天就去给我上学。”男孩父亲离开诊室时愤愤地说。“孩子需要药物、心理等专业治疗,但如果想从根本上解决焦虑问题,他的父母也需要心理疏导,不是一次看诊就能解决的。”闵宝权说。

“与很多疾病都能治愈不同,慢性疼痛能够治愈固然好,但其治疗理念主要是管理、控制,以不影响日常生活和工作为目的。”樊碧发说。

慢性疼痛的治疗方案,或许就是一系列不完美的选择。“一半靠医生,一半靠自己。”负责看顾何家辉的实习医生嘱咐他说,出院后,他原本每天的爬山运动要停止了,不能过度用腰,还要规律作息,控制饮酒、吸烟……“反正打喷嚏也要小心。”何家辉开玩笑地回应道。

这些忠告贾茹八年前就听过,“慢性病就是这样,发作的时候疼得要死,但好了伤疤就忘了疼。”为防止久坐,她把原来的水杯换成了更小的玻璃杯,这样就必须经常起身去倒水,家中厨房吧台装修时也增加了高度,方便她站着办公。

因工作需要,贾茹经常出差,有时飞十几个小时的国际长途旅行。无法久坐,就意味着不能在旅途中睡觉休息,如果不能升舱,就尽量选择靠过道的座位,在不影响别人休息的情况下时常站起来活动活动。每次出差,她都会带上各种治疗腰痛的膏药,但有一些情况是她无法掌控的,如果酒店的床垫太软、洗手台水池太低,都会不可避免地给腰带来负担。

现在,贾茹的“问题”腰椎间盘已经从1个发展成3个。听从医嘱,贾茹会有意识地保持“小学生坐姿”,但身体重心会不自觉地偏向右侧,为了在新的平衡中找到舒服的姿势,会下意识地翘起二郎腿,这个动作又时刻提醒着她,“你可是个腰间盘突出患者,不能这样坐”。

(为保护个人隐私,文中患者均为化名)