院前急救护士创伤后应激反应现状调查及影响因素分析

陈明花

院前急救是指对伤重患者送院治疗之前的抢救,抢救地点通常在事故发生的现场,或是送往医院途中,是我国急诊医疗体系中的重要环节[1]。急救过程中护士的专业素质和应对方式是患者能够得到有效救治、提高生存几率的决定因素之一[2]。因急救工作具有随机性、突发性,疾病的病种多样且复杂、救治场所环境差、需耗费大量体力等原因,加之现场暴力和血腥场景的刺激,能对急救人员产生心理上的巨大冲击,使急救人员产生创伤后应激障碍[3]。创伤后应激障碍(PTSD)也称创伤后遗症,是指个体在受到创伤应激后延迟出现并能长期存续的精神障碍[4],表现为回放创伤记忆并再次经历创伤体验、警觉性异常增高等症状。由于长期暴露于创伤场景中,使急救护士更容易患上PTSD[5]。鉴于此,研究急救护士创伤后应激反应的现状及其影响因素,对于预防PTSD的发生有很重要的意义。本研究以本单位院前急救护士65名为研究对象,分析急救护士应激现状及原因,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

从本单位院前急救护士中随机选取65名作为研究对象。纳入标准:从事院前急救工作≥1年;自愿参与调查研究。排除标准:合并严重躯体疾病;有精神病史;未能有效填写调查问卷表者。其中,男性26名,女性39名;年龄23~50岁,平均(31.26±1.48)岁;院前急救工作年限2~19年,平均(6.32±2.16)年;文化程度:本科以下25例,本科及以上40名,职称:初级33名,中级30名,高级2名。本研究符合世界医学会《郝尔辛基宣言》要求。

1.2 方法

1.2.1调查工具 (1)创伤后应激障碍自评量表(PCL-C)[6],该量表包括3个维度,共17个条目,分别为:重新体验5个条目、回避/麻木7个条目,警觉性增高5个条目。采用5级评分法,从无~极重分别赋值1~5分,各维度分别评分,3个维度得分范围分别为5~25分、7~35分和5~25 分,总分17~85分,分值越高表明护士在工作中遇到的压力越大。(2)简易应对方式问卷表(SCSQ)[7],该量表包括2个维度,共20个条目,分别为:积极应对12个条目,消极应对8个条目,采用4级评分法,每项分值0~3分,分为“不采用”0分,“偶尔采用”1分,“有时采用”2分,“经常采用”3分。积极应对分值越高表明心理问题或症状评分越低,而消极应对评分高时表明心理问题或症状评分也高。(3)领悟社会支持量表(PSSS)[8],该量表包括家庭内支持和家庭外支持2个维度,共12个条目。采用7级评分法,分值越高表明领悟到的各种支持越多。(4)自编工作内容应激调查表,测评应激护士的工作内容对护士的应激程度,量表包括3个分量表,共15个条目,其中特殊病人护理12个条目、工作场所暴力2个条目、死亡应激1个条目,采用5分制评分,分值越高表明护士受到的应激越重。量表内部一致性Cronbach's α系数为0.931。

1.2.2资料收集及方法 对调查员进行统一培训,调查员向院前急救护士介绍调查的目的、注意事项,纳入信息严格执行纳入、排除标准,并经医院许可、护士知情同意。本次共发放调查问卷67份,回收65份,有效回收率为97.0%。收集资料内容包括性别、年龄、文化程度、职称、婚姻状况、院前急救工作年限。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 院前急救护士PCL-C评分及现状

纳入的65名院前急救护士PCL-C评分18~65分,平均(46.21±9.47)分,其中重新体验、回避/麻木和警觉性增高评分分别为(12.57±4.36)、(22.08±4.21)、(13.02±3.92)分,PCL-C评分>38分的院前急救护士23名,占35.38%。

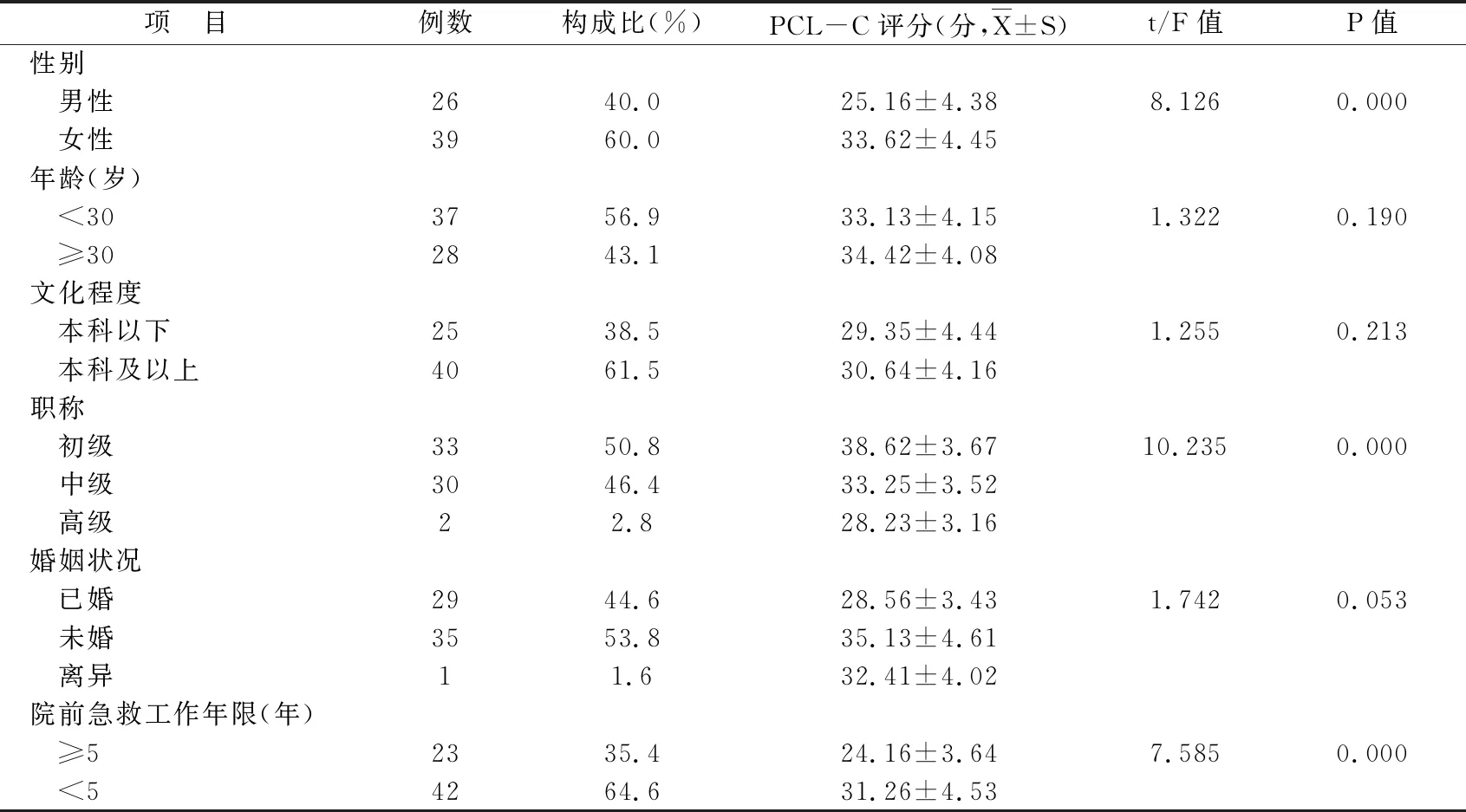

2.2 不同特征院前急救护士PCL-C评分的比较,表1

经单因素分析结果显示,性别、职称及院前急救工作年限比较差异有统计学意义(P<0.05),是院前急救护士PCL-C的影响因素。

表1 不同特征院前急救护士PCL-C评分的比较

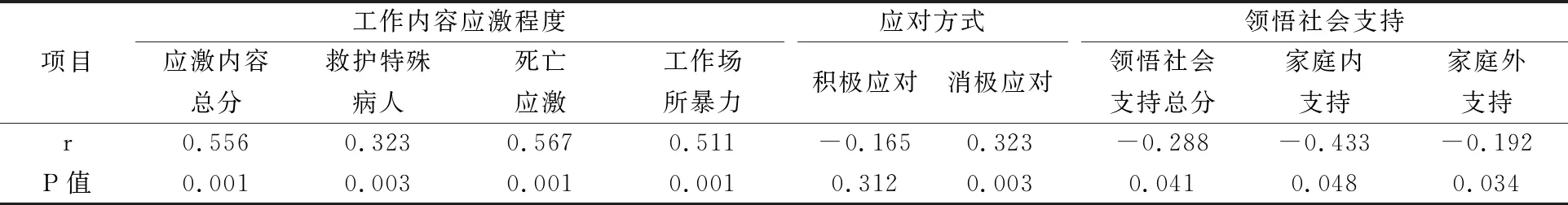

2.3 院前急救护士工作内容应激程度、应对方式、领悟社会支持与PCL-C评分的相关性,表2

结果显示,工作内容应激程度中3个维度得分分别为(37.23±11.54)、(8.03±2.14)、(3.16±0.91)分;应对方式的积极应对和消极应对2个维度得分分别为(22.51±4.53)、(18.55±8.32);领悟社会支持的家庭内支持、家庭外支持得分分别为(31.54±17.62、(32.66±9.31);经Pearson 相关分析结果显示,院前急救护士PCL-C评分与工作应激程度、消极应对呈正相关,与领悟社会支持呈负相关。

表2 院前急救护士工作内容应激程度、应对方式、领悟社会支持与PCL-C评分的相关性

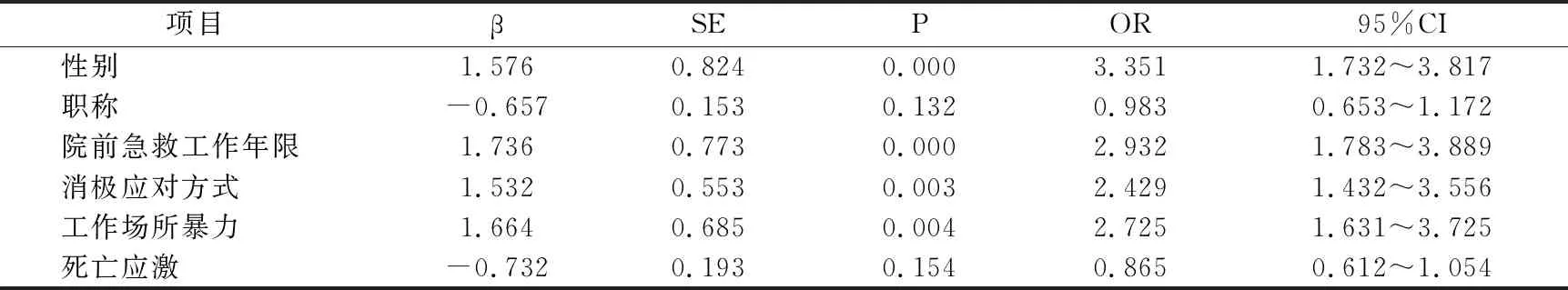

2.4 院前急救护士创伤后应激反应影响因素的多元线性回归分析,表3

以PCL-C评分为因变量,以上述单因素分析、Pearson分析中差异有统计学意义的因素为自变量,按照检验水准α=0.05进行多元线性回归分析显示,性别、院前急救工作年限、消极应对方式、工作场所暴力为影响院前急救护士创伤后应激反应的危险因素。

表3 院前急救护士创伤后应激反应影响因素的多元线性回归分析

3 讨论

3.1 院前急救护士创伤后应激反应现状

院前救护的特殊性决定了院前急救护士与普通护士相比工作强度大、风险高、防护措施差、护患冲突多、更容易暴露于创伤性事件中,可直接导致急救护士产生强烈的负性情绪和应激反应,最终导致PTSD的发生[9]。研究显示,长期大量的暴露于创伤性事件中,可对急救人员的心理形成冲击,影响急救人员心理健康。本研究结果显示,院前急救护士PCL-C评分18~65分,平均(46.21±9.47)分,PCL-C评分>38分的院前急救护士23名,占35.38%。提示院前急救过程中不仅要及时评估护理人员PTSD水平并分析其影响因素,也需要加强沟通,进一步进行心理治疗。

3.2 院前急救护士创伤后应激反应影响因素

3.2.1性别 研究表明,女性护士创伤后应激反应终身发病率是男性的2倍,分析原因可能与女性遭受到应激事件后通常采取让时间冲淡应激程度的沉默策略有关,该策略难以积极地对情绪重新评估,因此更容易出现创伤后应激反应。此外,院前急救护士长期倒夜班造成生物钟紊乱,对内分泌系统影响较大,这也是创伤后应激反应的易感因素[10]。本研究结果显示,男性PCL-C评分(25.16±4.38),低于女性(33.62±4.45)分(P<0.05)。表明性别是影响院前急救护士创伤后应激反应的危险因素。因此,护理管理者应通过修正应激场景回放等行为矫正技术对应激反应进行疏导和纠正,并充分考虑女性护士的生理特点,合理调整夜班的频次及时间,以降低其创伤后应激反应的发生。

3.2.2院前急救工作年限 院前急救工作年限越长,对创伤事件的应对能力越强,能运用心理学知识进行自我调适,不会因创伤不良刺激影响其心理和情绪,达到良好适应的“反弹能力”,其心理弹性水平高,对应激反应承受能力越强[11]。本研究结果显示,工作年限越长,护士PCL-C评分越低,表明工作年限是影响院前急救护士创伤后应激反应的危险因素。院前急救护士工作任务重、不规律、压力大,往往会影响家庭正常生活,而家庭在社会生活中具有重要作用,家人的支持对于个体心理健康的保护作用极其重要,必要的家庭内支持能够避免创伤后应激反应的发生。因此,护理过程中应发挥血缘关系的相互信任,创造良好的外部治疗环境,通过科室团建邀请护士家人参加、家庭走访等形式,增加家人对院前急救工作的了解和融入,增加护士从家庭内获得的支持[12]。

3.2.3消极应对方式 应对方式是创伤后应激反应的主要影响因素。研究表明,积极应对是解决创伤性事件的最好方式,而消极应对则会起到相反作用。积极应对更能够对应激性事件进行有意识、有目的和灵活地调节,形成积极的心态,与良好的应激适应相关,而消极应对与不良的应激适应有关[13]。本研究结果显示,积极应对(r=-0.165,P=0.312),消极应对(r=0.323,P=0.003)。表明消极应对方式是影响院前急救护士创伤后应激反应的危险因素。因此,应采用森田疗法对消极应对护士进行应激源暴露后的干预,或通过加强沟通、参与公益活动,以幽默的方式缓解压力,改变其消极的应对方式,以降低创伤后应激反应的发生[14]。

3.2.4工作场所暴力 工作场所暴力包括言语暴力、身体暴力和混合暴力,均为工作内容外附加的应激源,且存在累积效应,可造成躯体-精神的连锁反应。李惠艳等[15]研究表明,救治场所暴力是急救护士创伤后应激反应的主要影响因素,救治场所暴力应激水平越高,护士发生创伤后应激反应的风险越高。本研究结果显示,工作场所暴力(r=0.511,P=0.001),表明救治场所暴力是影响院前急救护士创伤后应激反应的危险因素。因此,在遭遇救治场所暴力后,护士多采取相互倾诉方式进行化解,护理管理者应采用紧急事件应激晤谈、完善职业风险保障制度,以最大的限度消除工作场所暴力所带来的负面影响,增强急救护士心理抵御能力,从而消除应激障碍[16]。

总之,院前急救护士创伤后应激反应发生率较高,影响因素与性别、院前急救工作年限、消极应对方式、工作场所暴力等相关,应针对影响因素,加强心理干预,提高院前急救护士创伤后应激反应能力。