论倪元璐书法“奇绝格调”的“表现性”

⊙ 夏焓萌

作为晚明浪漫主义书风的代表人物,倪元璐(1594—1644)与黄道周、王铎一道并称为“明末三株树”,又与张瑞图、王铎、傅山、黄道周一同被誉为“晚明五大家”。出生于浙江上虞的倪元璐似是吸收了同乡徐渭艺术之精华,其书法灵秀神妙,行草尤为超逸,用笔锋棱显露中尽见苍浑苍劲,偶杂以渴笔与浓墨,相映成趣。他冲破了明中期柔媚书风的藩篱,创造了具有强烈个人情性表现意味的书法,其子倪后瞻评“倪鸿宝书,一笔不肯学古人,只欲自出新意,锋棱四露,仄逼复叠,见者惊叫奇绝。方之历代书家,真天开丛蚕一线矣。”[1]

美国哲学家苏珊·朗格继承并发展了英国形式主义美学家克莱夫·贝尔的思想,简而概之,即艺术是表现性的形式。他认为艺术是艺术家或观众用以表现人类情感的知觉形式。一件艺术品就是一种表现性的形式,它所表现的东西就是人类的情感。但书法艺术不同于具象性的绘画,而是通过笔墨、线条、结字的夸张变异,抽象地表达其强烈或内敛的情感与情绪。书法的抽象,是书家精神因素凝聚的抽象,于倪元璐而言,便是他苦闷精神世界的抽象表现。

科林伍德认为艺术的本质是作为一个真正的艺术家的个人之内在情感的表现,即“艺术家的自我情感之表现”。艺术家是以情感为触媒而进行审美感知,激发审美想象,推动艺术创作的,其情感的性质和强烈程度往往决定着作品的感情倾向与格调高低。值明清之际,在特定的时代与文化背景的冲撞下,倪元璐的书法显然具有独特的时代内涵,但我们不能将其书法艺术中所表现出的个性情感、气质品格简单意义地归结或等同于西方表现主义,更不能粗率地视为西方表现主义的注脚。故本文拟考察倪元璐书法“奇绝格调”的表现性,或可为我们更加深入地理解和把握倪元璐书法的内涵及全貌提供可能性。

一、“新理异态,愈出愈奇”的审美表现内涵

白谦慎先生《傅山的世界》开篇第一章即为《尚奇的晚明美学》。晚明的社会,处处闪耀着“奇”的色彩。思想方面,纵观以看,阳明先生的“心学”思想乃为整个明代思想史发展的分水岭。在此之前,程朱理学以正统的姿态统摄着时代。据《性理会通·字学》载:“夫字者,所以传经、载道、述史、记事、治百官、察万民、贯通三才,其为用大矣。缩之以简便,华之以姿媚,偏旁点画,浸浸失真,弗省弗顾,惟欲以悦目为姝,何其小用之哉?”[2]书法艺术审美功能与旨趣的空间被压缩与钳制,到了王阳明这里,开始强调“心外无物”。“夫在物为理,处物为义,在性为善,因所指而异其名,实皆吾之心也,心外无物,心外无事,心外无理,心外无义,心外无善。”[3]它真正的理论价值其实在于主张人应当是有意识有灵魂的,要唤醒自己的主观意识和良知去看待世间一切,并去践行和实践。李贽的“童心说”对晚明社会的影响不容忽视。他坚持自然人性本体论,“夫赤子之心,童心也;童心者,真心也……赤子者,人之初也;赤心者,心之初也”。[4]更是大声疾呼:“天幸生我大胆,凡昔人之所忻艳以为贤者,余多以为假,多以为迂腐不才而不切于用;其所鄙者、弃者、唾且骂者,余多以为可托国托家而托身也。其是非大戾昔人如此。非大胆而何?”[5]这些思想尽管不是就艺术专论的,但它却涉及了艺术的本质,即如何将真实的自我表现与显现。它给予了艺术家们极好的解答:向“童心”溯源,向内心探求,在直觉的引导下,实现并表达真实的自我。

文学方面,最具代表意义的为“公安三袁”的“性灵说”,提倡超越从内容到形式的外在禁锢,自发无碍地将主体本身的情感自然表现。他们的诗文中,有一股向往自由的、磅礴的原始生命的力量的迸发,将最真实的至情至性坦然表露。小说:这一时期集中出现了大量的通俗小说,表现的主题都与“奇”息息相关,《高奇往事》《今古奇观》《拍案惊奇》《绘入诸书备采万卷搜奇全书》《山海异物类》……真真假假,不足征也,但怪怪奇奇,无所不有。器物:西方的传教士如利玛窦、汤若望、南怀仁进入中国,尽管他们的主观目的是为了用新知识与器物科技为传教开道,但客观上也为中国带来了天文仪、钟表、望远镜、火枪等器物,直接或间接地影响了当时的学术思潮。城市文化:晚明出现了“资本主义萌芽”,新兴的经济方式带来了不同于农耕文明的新奇的生活方式—城镇成为商业活动的聚集所,人们在此做劳动力交换、商品交易、追求娱乐刺激。

一言以蔽之,晚明社会的状态,如顾起元在《金陵社草序》中所讲:“十余年来天网毕张,人始得自献其奇。都试一新,则文体一变,新新无已,愈出愈奇。”[6]倪元璐的书法艺术在尚“奇”的社会审美风尚下孕育,它也必然表现出“新理异态,愈出愈奇”的审美内涵。

二、“士奇心灵,心灵飞动”的审美表现诉求

传统的书法总是重“法理”规范而轻“情性”,这种倾向到了明清之际得以转变,明清书论较之以往,显然肯定并凸显了“情感”在审美价值中的意义:

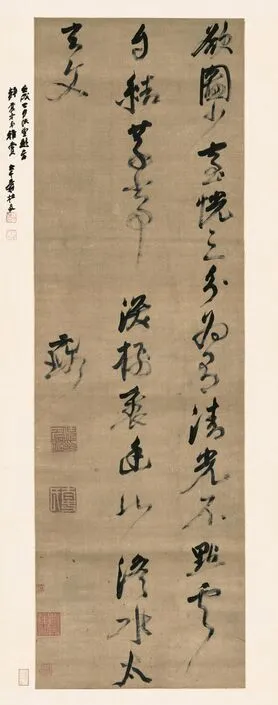

明 倪元璐 草书《澜园招饮》 北京故宫博物院藏

《祭侄》奇古豪宕,《告伯父》渊润从容……情绪不同,书随以异,所以直入神品,足为《兰亭》后劲也。[7]

鲁公痛其忠义身残,哀思勃发,故萦纡郁怒,和血迸泪,不自意其笔之所至,而顿挫纵横,一泻千里,遂成千古绝调。[8]

如果说王澍凸显了“情”的审美表现价值,那么周星莲则进一步将书法家的个性气质与情感表现联系起来:

古人谓喜气画兰,怒气画竹,各有所宜。余谓笔墨之间,本足觇人气象,书法亦然。王右军、虞世南字体馨逸,举止安和,蓬蓬然得春夏之气,即所谓喜气也。徐季海善用渴笔,世状其貌,如怒猊抉石、渴骥奔泉,即所谓怒气也。褚登善、颜常山、柳谏议文章妙古今,忠义贯日月,其书严正之气溢于楮墨。欧阳父子险劲秀拔,鹰隼摩空,英俊之气咄咄逼人。李太白书新鲜秀活,呼吸清淑,摆脱尘凡,飘飘乎有仙气。坡老笔挟风涛,天真烂漫;米痴龙跳天门,虎卧凤阙。二公书横绝一时,是一种豪杰之气。黄山谷清癯雅脱,古澹绝伦,超卓之中,寄托深远,是名贵气象。[9]

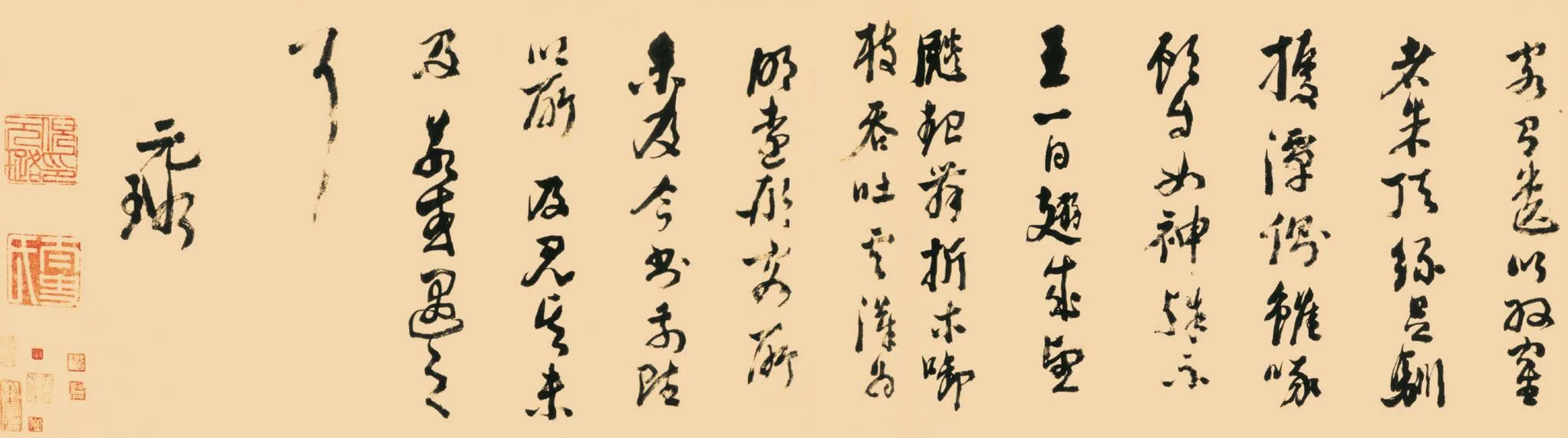

明 倪元璐 行草《舞鹤赋》卷(局部) 北京故宫博物院藏

书法的“情”是指作品中彰显的书者的思想情感和审美指向,不仅表现时代呼声,更表现个人气质,但这种“表现性”并不是单一性、简单性、径直性的情感暴露或者宣泄,而是在理智清醒的情况下使内在的情感有所保留、取舍成形、逐渐发展并臻以完善的内化过程。倪元璐书法中的审美表现诉求尽蕴于其“奇绝”的格调之中。

(一)少年才子张扬与科举三败克抑的交织

倪元璐的幼年和童年时期可谓富足而温馨,身为父亲老来所得的长子,他受到了来自父母双亲的极微呵护与良好教育,一路顺风顺水地成长着。其父倪冻身上具有典型士大夫的“清流”姿态。处地方官任时,就曾弹劾最具权势的首辅张居正,如此言传身教深刻影响着年少的倪元璐的性格和价值选择。而倪元璐似乎禀得父亲耿介骨鲠的秉性,这由其日后的仕途历程和人生选择可以得见。倪元璐所受到的教育自是不会将书画视为重心,但显然他的天分难以掩盖。史载,十九岁的他,被大家陈继儒见得一幅自书诗扇面,大为惊叹,称为“仙才”。他书法的早期面貌今已无法得见,但由万历四十八年(1620)《赠王思任山水扇面》上的小楷题跋可窥得其早期书法风格面貌:虽不如台阁体那般端谨婉丽、雍容矩度,然亦清丽娟秀、婉媚流畅。惜年少成名的他,却三考未第,这在视科举为唯一正途的封建社会,是对骄傲张扬之人最严峻的磨炼。于是在此后的十二年内,他以近乎疯狂的方式在科举考试的世界里压抑、束缚、禁锢、消耗着他的青春。随着他30岁最终金榜题名,这种克抑随之结束,他的书法面目亦随之而变。为官后,他又遇到了性情相投的黄道周和王铎。黄道周曾回忆:“曩壬戌庶常之简凡六六人,惟王觉斯、倪鸿宝与我最乳合。盟肝胆,孚意气,砥砺廉隅,又栖止同笔砚为文章。”[10]三人相约攻书,倪元璐学颜真卿,黄道周学锺繇,王铎学王献之。此后书风虽变,但少年才子的张扬自信,与科举三败的克抑束缚,这种矛盾的交织始终在他的性格之中。

(二)山河破碎与宦海浮沉

倪元璐有“铁肩担道义”的抱负与向往,我们看到的他似乎始终保持着激昂的姿态:在魏忠贤犹权势遮天之际,竟敢于考题里对其党羽暗含讥讽;在首辅温体仁的拉拢相诱之下,坦荡扬言“不喜居要人牢笼之内”;他被发遣回籍,却又在京师危急、朝廷生死存亡之际毁家募士,北上赴难,竭尽心血,终以帛自尽。他没有被政治泯没性情,而是始终在道德礼教的规范之下争取性情的自由,保持自身行为与精神的张力。但实际上,倪元璐的宦途生涯是在明政权的风雨飘摇之下,在热血忠义、慷慨激昂的“谏诤”却报国无门的急切、焦躁之中,在对江南清新润泽的温情怀念,欲退隐却求退不能的两难境地下度过的。他的内心在传统清明道义、现实混浊政治、理想归隐生活之中焦灼挣扎。

这些矛盾、焦灼、急躁的欲罢不能,表现在他的书法之中。一是结字。尽管大小宽窄错落不一、不尽相同,但字形几乎均是纵向拉伸,呈纵长取势。最典型的处理办法就是拉伸主笔的长度。被拉伸的笔画,如一把利剑,突破周遭包围着的笔画,冲出障碍,斩断阴霾。倪元璐尽管字形取纵势,但结字则明显取法苏轼,且处理方式显然打破固定思维而出“奇”意。撇与竖等可伸展笔画常常刻意拉长,但竖弯钩反而含蓄而猛缩,由此而造成视觉上的不稳定性和欹侧感、腾挪拉伸与跳宕感。二是用墨。倪元璐书法墨色的枯湿变化大,又多用渴笔。这种饱墨而书、墨尽而止的用墨方式使得线条更显迟涩、圆浑和苍劲,这种由墨色变化所透射而出的苍茫、朴茂的正大气象,正是倪元璐骨子里的凛然决绝的彰显。

三、“笔奇字奇,势足意足”的审美表现方式

在篆、隶、楷、行、草五体中,尤以草书大开大合、潇洒奔放之形式动感,能借以传达书者大起大落、悲欢离合之强烈情感。正因于此,抒情表意构成了草书艺术的基本美学品格。书者如也,这其间,社会的历史内容,个人的情感思想,喜者愕者,一寓于此。倪元璐成熟期的大字行草堪赞为“笔奇字奇格奇,势足意足韵足”。清代康有为在《广艺舟双楫》中对倪元璐有此评价:“明人无不能行书,倪鸿宝新理异态尤多,乃至海刚峰之强项,其笔法奇矫亦可观。若董香光虽负盛名,然如休粮道士,神气寒俭,若遇大将军厉武,壁垒摩天,旌气变色者,必裹足不敢下山矣。”[11]廖廖数言,其书法劲峭之姿、欹侧之势、奇崛之格,若立眼前。

(一)用笔

明 倪元璐 行草题画诗轴 台北﹃故宫博物院﹄藏

清代刘熙载在《艺概》中曾有言:“凡书之所以传者,必以笔法之奇,不以托体之古也。”[12]笔法是书法风格特征表现立起来的根骨,倪元璐的书法之所以“格”奇乃在于“字”奇,之所以“字”奇乃在于“笔”奇。清代吴德旋曾论及:“明人中学鲁公者无过倪文正。”[13]倪元璐的书法用笔一重“质”:吸收了诸多颜体的要素,注重逆势起笔,大量运用逆笔和内擫笔法,行笔凝重且提按顿挫分明,似乎是将特殊时代境遇下内心的矛盾、压抑、纠结、挣扎一气具于笔端、灌于笔毫,给人以“拙”“古”“厚”之感。二重“意”:相比于王铎线条的“缠绕”,倪元璐的直线条更多,斜度较大,迅猛恣肆,有一种锐利险峻的锋芒与凌厉之气,这是他耿介骨鲠性格的自然流露。在“尚质”与“尚意”之间,倪元璐的书法既有生命的厚度,又有情感的温度。

明 倪元璐 行书《道中诗》 美国大都会艺术博物馆藏

(二)用墨

较之于黄道周和王铎,尽管同为大字行草书,但从用笔来看,倪元璐所用笔毫应当较小。这就导致他在整体用笔上不甚灵动活泼,即使浓墨也无渗透漫漶之感。但倪元璐用墨的最大特色便在于枯湿浓淡变化大,气韵燥辣,体式奇崛,气势雄阔,且以“渴笔”书写最为“奇绝”。浓墨、涨墨的方式屡见不鲜,而“渴笔”之“奇”,在于墨色殆尽未尽之际,通过毛笔与纸面之间的摩擦而突显出的线条的生命质感,仿若人之“气骨”在生命垂危之时立判高下;这种线条的滞涩感仿佛生命的竭力感,让人深觉在每一次提按、积蓄墨的力量之时,迸发出生命的崇高力量。康德如此论述“崇高”的性质:美是直接的单纯的快感,崇高则是间接的由痛感转化而来的快感。我们欣赏美的事物,“直接伴随着推进生命的感觉,因而它和魅力以及游戏的想象是相契合的”。可是“崇高的感觉却只能是一种间接引起来的快乐,那就是说,它先经历着生命力受到暂时阻遏的感觉,然后立刻继之以生命力更为强烈的迸发”。[14]无怪于黄惇先生在他的《中国书法史》中如此评价:“其笔迹苍劲浑厚,跌宕顿挫,善以屋漏痕之意,用笔中参与揉、擦、飞白、渴笔与浓郁之墨,相映成趣,故酣畅流动中显出毛涩、劲健,飞扬恣肆中内含骨力。”[15]此言切中倪元璐用墨的精髓。

(三)章法

从书写经验与观赏视角两方面来看,小字的书写与大字的书写,两者的侧重之处是迥异的。尺幅较小的书作,欣赏的视角限于书房案头之上,以股掌把玩为主,无论是书写者抑或是观赏者而言,其侧重所在为细节笔触的精准性、变化性与灵妙性。而当视觉的维度转到大字立轴之时,关注的重心亦随之而变,即寓视觉冲击性与内涵丰富性于一体,兼具正大古拙的气象与圆润细腻的肌理。观察倪元璐所存书法,无论是立轴还是手札,在章法安排上,皆具有字距“狭”“密”,列距“阔”“疏”的表现特征:字距挤压且纵长取势,字组亦无规律性的“多边形”外轮廓,而是依据笔画本身的丰富性去延展。这种章法安排与笔法互为倪元璐书法之表里。

汉代《淮南子》中记载:“宇宙生元气,元气有涯根。清阳者薄靡而为天,重浊者凝滞而为地。”韩经太先生在他的《清淡美论辨析》一书中对此话阐发道:“正是这里的‘清阳’与‘重浊’之分,从深层观念上确定了元气清扬而飞翔的思维定势。完全可以这样说,轻扬而飞翔,高引而升腾,但凡所有指示向上一路者,都将与‘清’之概念有缘了。意气峻爽,是向上一路,慷慨激昂,也是向上一路,凌虚飘渺,也还是向上一路。”[16]因而,在书法的一方世界中,轻扬而飞翔于字之“疏”处、凌虚而飘渺于行列之“阔”处的,常常蕴含有一缕“清”气。而“清气”不可能重浊向下、沉附于地,它要飘扬、要升腾,就必须要从“虚”处、“白”处、“疏”处、“阔”处透发,这样才能袭来“清”的气息与美感。这就使得倪元璐的书法在“奇”的整体表现之外,又具“清奇”的格调意味。观其书法,字距挤压处就如秀丽葱郁之茂竹,列距疏阔处便若潺潺流动之清溪,而如此章法布局,其间内蕴的是文人士大夫的“清心”。

四、“知奇不求,久之自至”的自然表现理想

柯林伍德认为,一个真正的艺术家,在表现之前并不知道他要表现的情感是什么,归为何种情绪,也想不出它的表现效果。他在表现时所要做的一切,就是努力使这个情感明朗化,待情感明朗之时,也就是得到成功的表现之时。这种自然的表现理想,其本质与中国传统哲学中的老庄思想涵义相通。

张岱年先生对老子“人法地,地法天,天法道,道法自然”的案语精彩而精准:“案前人多解自然为一名词,谓道取法于自然,此大误。自然二字,《老子》书中曾数用之,如‘功成事遂,百姓皆谓我自然。’‘希言自然。’‘道之尊,德之贵,莫之命而常自然。’所谓自然,皆系自己如尔之意,非一专名,此处当亦同,不得视为一名词。其意谓道更无所取法,道之法是其自己如此。”[17]这种“自然”人生观延展至书法,倪元璐在人生阅历的自然积累、文化修养的自然积淀,在自然的书写里表现着他本然的个性。

孙过庭《书谱》有云:“诗赋小道,壮夫不为。况复溺思毫厘,沦精翰墨者也。”[18]对传统士大夫而言,唯“修身、齐家、治国、平天下”方为处世之正业与大道,而书法,仅作余事以散怀恣情。他的好友黄道周与他有着相同的观念:“作书是学问中第七、八乘事,切勿以此关心。”事实上,不止于倪、黄,传统文人士大夫所持的心态皆是如此:一方面,他们具有自幼启蒙,数十年浸淫养成的传统的文化修养和书法功力;但另一方面,又是如此修养使得他们不钟情寄意,在任情恣性、随心书写中,形成了特有的书风面貌。

倪元璐以“道法自然”“自然而然”的人生观、宇宙观,去面对“性灵”化了的自然万物,以“书者,散也,欲书先散怀抱”的自然审美心胸,以仰观、俯察的自然观照方式,而将鸟语与花香、鸢飞与鱼跃、茂林与修竹、清流与急湍、清气与惠风、白云与青山等开辟与纳入审美观照对象。这一过程必然包含主观情感的灌注与投射,并在自然流露的情感和“兴”的想象与联结下,二者交融、渗透、引发。如此,在倪元璐的书法面貌中折射出自然表现的理想光辉。

结语

以上笔者从四个方面对倪元璐书法“奇绝格调”的“表现性”进行了阐述,探究他“笔奇字奇格奇,势足意足韵足”这一个性化的情感表现方式之中,内蕴的审美诉求。毫无疑问,倪元璐书法所呈现出的“奇绝”的表现性,既是时代审美风尚的孕育,又是他个人真性情感的自发流露。这其间既有少年才子的张扬与科举三败的压抑,又包含山河破碎的焦灼与宦海浮沉的无奈,还夹杂着对江南清新润泽的温情及幽游闲适生活的向往。

注释:

[1]崔尔平.明清书论集[M].上海:上海辞书出版社,2019:526.

[2]钟人杰.性理会通字学[M].上海:上海书画出版社,1993:235.

[3]王阳明撰.吴光等编校.王阳明全集[M].上海:上海古籍出版社,2010:175.

[4]张建业.李贽文集·四书评·孟子[M].北京:社会科学文献出版社,2000:146.

[5]李贽.焚书·续焚书[M].北京:中华书局,2009:226.

[6]白谦慎.傅山的世界[M].北京:三联书店,2015:34.

[7]王澍.虚舟题跋[G]//历代书法论文选续编.上海:上海书画出版社,1999:665.

[8]王澍.竹云题跋[G]//历代书法论文选续编.上海:上海书画出版社,1999:625.

[9]周星莲.临池管见[G]//崔尔平.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2012:727.

[10]刘正成.中国书法全集[M].北京:荣宝斋出版社,1997:3.

[11]康有为.广艺舟双楫[G]//崔尔平.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:806.

[12]刘熙载.艺概[G]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2012:698.

[13]崔尔平.明清书论集[M].上海:上海辞书出版社,2011:1049.

[14]蒋孔阳.德国古典哲学[M].北京:商务印书馆,1980:92.

[15]黄惇.中国书法史·元明卷[M].南京:江苏教育出版社,2009:354.

[16]韩经太.清淡美论辨析[M].天津:百花洲文艺出版社,2017:42.

[17]张岱年.中国哲学大纲[M].北京:商务印书馆,2015:80.

[18]孙过庭.书谱[G]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1982:125.