毛乌素沙地三种灌木群落的水分利用过程

朱雅娟, 崔清国, 杜 娟, 许素寒, 刘志兰

1 中国林业科学研究院荒漠化研究所, 北京 100091 2 中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室, 北京 100093

在半干旱区,水分是植物群落生存和发展的关键因子[1]。植物如何利用有限的水分,不仅关系到自身生存,而且影响种间关系和群落动态。稳定同位素技术研究表明:半干旱区植物可以利用的水分来源主要有降雨补充的浅层土壤水[2],降雨或降雪补充的深层土壤水[3]以及地下水[4-9]。不同生活型的植物一般利用不同来源的水分,这与它们的根系类型有关。一般地,乔木和深根系灌木能够利用深层土壤水或地下水[5];双型根系乔木或灌木能够同时利用不同深度的土壤水或地下水[8];浅根系灌木和多年生草本植物利用浅层或中层土壤水[10]。影响植物利用水分来源的主要环境因素有季节变化[5-6]、气候年际差异[7]和生境异质性[11]等。浅层土壤水一般来源于降雨,深层土壤水则来自降雨、降雪或者地下水。此外,对于C3植物而言,叶片的稳定碳同位素值和长期水分利用效率成正相关。干旱时一些植物可以通过提高水分利用效率来适应环境变化[12]。

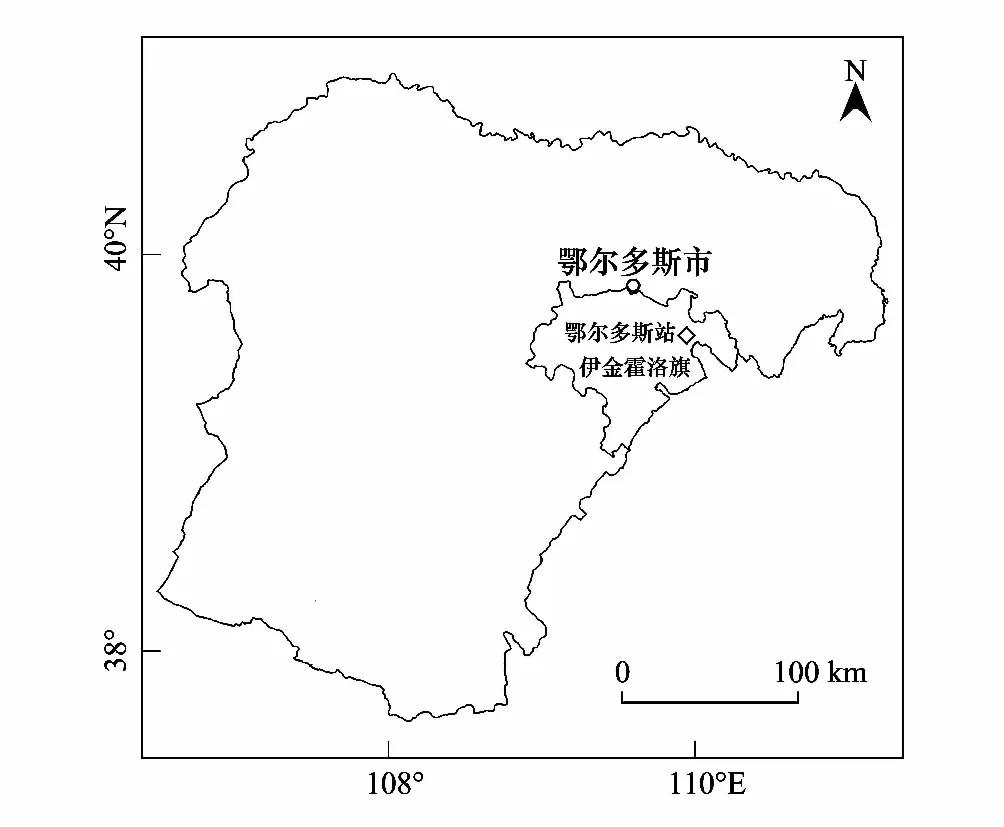

毛乌素沙地是我国四大沙地之一,位于内蒙古自治区中部、陕西北部和宁夏东北部,地处鄂尔多斯高原向黄土高原的过渡区,也是半干旱区向干旱区的过渡带。它的总面积是4.22万km2,海拔1000—1600 m。该地区属于中温带气候,年均气温6.0—8.5℃,年均降水量从东南部的440 mm降低到西北部的250 mm,降雨集中在7—9月;年均潜在蒸发量1800—2500 mm。毛乌素沙地的天然植被主要包括森林草原、草原、沙地灌丛和荒漠草原,以及滩地的草甸、盐碱地与沼泽。其中,沙地灌丛的优势种有沙地柏(Sabinavulgaris)、黑沙蒿(Artemisiaordosica)、沙柳(Salixpsammophila)和中间锦鸡儿(Caraganaintermedia)等[13]。地带性土壤有淡栗钙土、棕钙土和风沙土[14]。

以往研究表明:毛乌素沙地的沙地柏利用0—1.5 m土壤水和地下水,而半灌木黑沙蒿主要利用0.5 m以内的浅层土壤水[6]。黑沙蒿主要利用65 mm大雨补充的深层土壤水,多年生草本老瓜头(Cynanchumkomarovii)主要利用10—20 mm中雨,而本氏针茅(Stipabungeana)主要利用小雨补充的浅层土壤水[2]。然而,前者只采集了一次样品,比较了不同植物水分利用过程的种间差异;后者关注的是降雨后不同植物的水分利用过程,对于当地植物水分利用过程的季节动态还未见报道。毛乌素沙地地处半干旱区,降雨和土壤水分的季节变化较大,生长季内植物如何调整水分利用策略适应沙地的半干旱环境?因此,本文通过研究沙地柏、黑沙蒿和沙柳3种灌木群落水分利用过程的季节动态,以期理解它们如何调整利用的水分来源适应当地的半干旱环境。研究结果能够为当地的天然林保护、退耕还林和三北防护林工程等生态林业工程提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 研究区简介

图1 鄂尔多斯生态站位置示意图Fig.1 The location of Ordos Ecological Station

1.2 研究方法

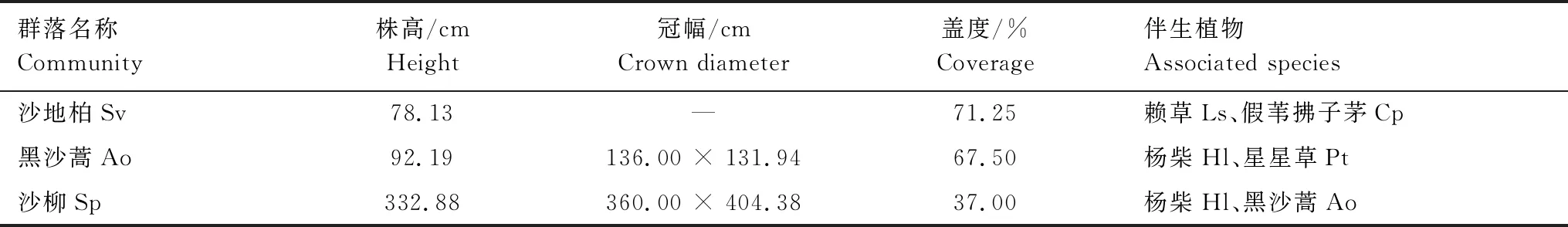

2018年5月13日—5月14日、7月13日—7月14日和9月22日,分别在沙地柏、黑沙蒿和沙柳群落中采集植物和土壤样品。设置4个5 m × 5 m的样方作为重复,每个样方间距10 m。在每个样方内测量4株灌木的株高、冠幅,估计盖度,记录伴生植物种类。3种灌木群落的特征见表1。在每个样方中采集4—5株灌木的两年生枝条,长度为5 cm,直径4—5 mm,用枝剪除去韧皮部,将木质部装入透明螺纹口8 mL玻璃样品瓶(德国CNW技术公司),用Parafilm封口膜(美国American National Can公司)密封后冷藏带回实验室。伴生植物杨柴采集根系与枝条连接处的木质化部分。其他几种伴生植物数量很少,没有采集植物样品。在每个样方中用直径5.72 cm的沙土钻(美国AMS公司)采集土壤样品。根据以往研究,毛乌素沙地的沙地柏侧根的细根主要分布在0—30 cm,最大深度为90 cm[16];沙柳的细根垂直分布深度为1.5 m[17];黑沙蒿的细根分布深度为1.4 m[18]。因此,本研究确定灌木沙地柏和沙柳的采样深度是10,25,50,100,150 cm和200 cm;半灌木黑沙蒿的采样深度是10,25,50,75,100 cm和150 cm。土壤样品装入8 mL玻璃样品瓶,用封口膜密封后冷藏带回实验室。木质部和土壤样品在-18℃冰柜冷冻保存。实验期间采集自然降雨的雨水,密封在8 mL玻璃样品瓶中冷藏带回实验室,在2℃冰箱中冷藏保存。由于研究区地处赛蒙特煤矿的开采区,2012年采煤后浅层地下水流失,深层地下水埋深超过70 m,对植被的影响很小,因此没有采集地下水样品。植物和土壤样品在清华大学地学中心的稳定同位素实验室通过LI- 2000植物土壤水分真空抽提系统提出水分,雨水样品用滤纸过滤除去杂质后测定。由于专题经费有限,考虑到半干旱区水分子中的氧原子相对更稳定,本研究只测定了样品的稳定氧同位素。水样品在Flash 2000 HT元素分析仪中高温裂解后分别生成CO和H2,Finnigan MAT 253质谱仪通过检测CO的18O与16O比率,并与国际标准海水(Standard mean ocean water, SMOW)比对后计算出样品的18O值。

表1 毛乌素沙地3种灌木的群落特征

在每个样方中采集一份灌木或伴生植物的叶片样品,用中号信封带回实验室,在65℃下干燥24 h,粉碎后过70目筛,然后在中国林业科学研究院的稳定同位素比率质谱实验室中测定13C值。叶片样品在Flash 2000元素分析仪中高温燃烧生成CO2,Finningan MATV+质谱仪通过检测CO2中的13C与12C比率,并与国际标准物比对计算出样品的13C值。

在沙地柏和黑沙蒿群落中用EC- 5土壤水分传感器监测10,20,30,50,100 cm和150 cm的土壤体积含水量,每5 min记录一个数据,连接CR300数据采集器存储数据。在沙柳群落中挖掘土壤剖面,用WET土壤水分电导率温度速测仪测定不同深度的土壤体积含水量。

1.3 数据处理

水分的δ18O用平均值±标准差(mean±SE)表示。通过Iso-Source 1.3.1的多元线性混合模型,计算3种灌木和伴生植物对不同深度土壤水的利用比例[19],结果用平均值±标准误(mean±SD)表示。模型中的混合物为灌木枝条水的δ18O值,水分来源为6层土壤水的δ18O值。潜在水分来源的增量设置为1%,容许插值设定为0.1%。通过SPSS 19.0的双因素方差分析法(Two-way ANOVA)分析采样时间和物种对叶片稳定碳同位素值的影响是否显著。如果显著(P<0.05),再用Duncan多重比较分析不同时间或不同物种的叶片稳定碳同位素值之间的差异性。

2 结果

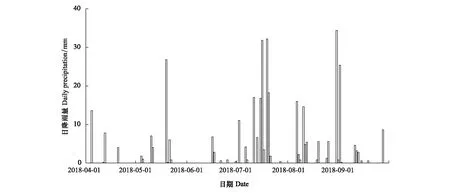

2.1 生长季鄂尔多斯生态站的降雨量

2018年4月—9月,鄂尔多斯站的总降雨量是367.0 mm。较大的日降雨量分别是8月30日的34.4 mm、7月19日的32.2 mm和7月16日的31.8 mm。生长季的月降雨量分别是25.6、47.6、11.4、144.2、92.2 mm和46.0 mm (图2)。

图2 2018年4月—9月鄂尔多斯站的日降雨量Fig.2 Daily precipitation on Ordos Station from April to September in 2018

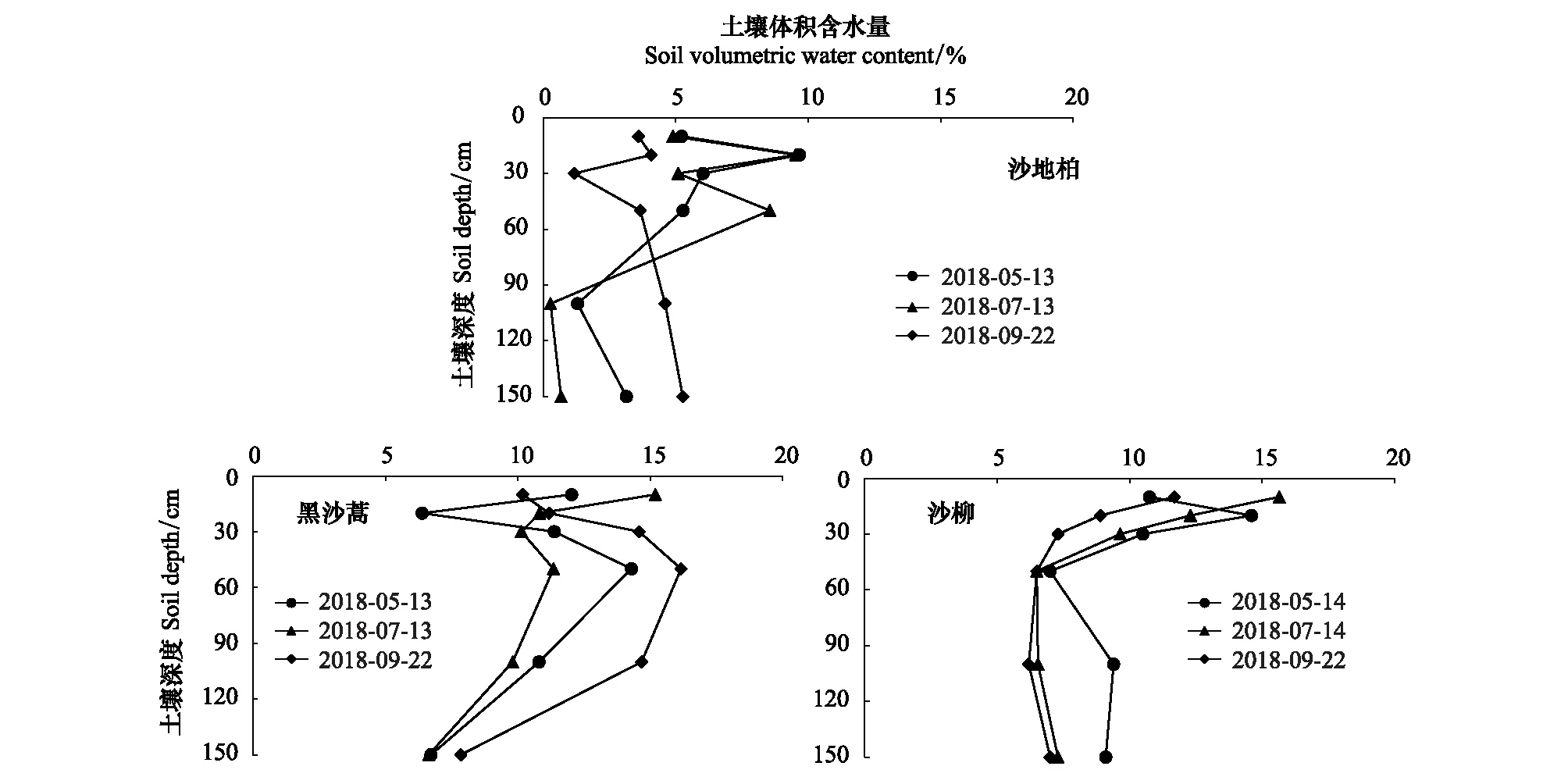

2.2 生长季3种灌木群落的土壤含水量

沙地柏群落中5月13日20 cm土壤含水量最高,达到9.67%;30 cm土壤含水量次之,为6.03%。7月13日20 cm土壤含水量最高,达到9.53%;50 cm土壤含水量次之,为8.55%。9月22日150 cm土壤含水量最高,达到5.27%;100 cm土壤含水量次之,为4.60% (图3)。

黑沙蒿群落中5月13日50 cm土壤体积含水量最高,达到14.25%;10 cm土壤含水量其次,为12.03%;30 cm土壤含水量再次之,为11.38%。7月13日10 cm土壤含水量最高,达到15.19%;20—50 cm土壤含水量次之,分别为10.82%、10.14%和11.35%。9月22日50 cm土壤含水量最高,达到16.16%;30 cm和100 cm土壤含水量次之,分别为14.58%和14.67% (图3)。

沙柳群落中5月14日20 cm土壤含水量最高,达到14.6%;10 cm和30 cm土壤含水量其次,分别为10.75%和10.55%。7月14日10 cm土壤含水量最高,达到15.65%;20 cm土壤含水量次之,为12.3%。9月22日10 cm土壤含水量最高,达到11.7%;20 cm土壤含水量其次,为8.9% (图3)。

图3 2018年生长季3种灌木群落的土壤含水量Fig.3 Soil water content in three shrub communities in the growing season of 2018

2.3 生长季3种优势灌木的水分来源

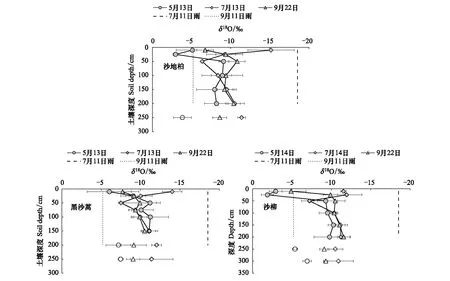

图4 毛乌素沙地3种灌木群落的稳定氧同位素值Fig.4 Stable oxygen isotope ratio of three shrub communities in Mu Us Sandy Land深灰色图标是土壤水分,白色图标是灌木枝条水分,浅灰色图标为伴生植物杨柴的枝条水分

2.4 不同深度土壤水对3种灌木及伴生植物水分来源的贡献率

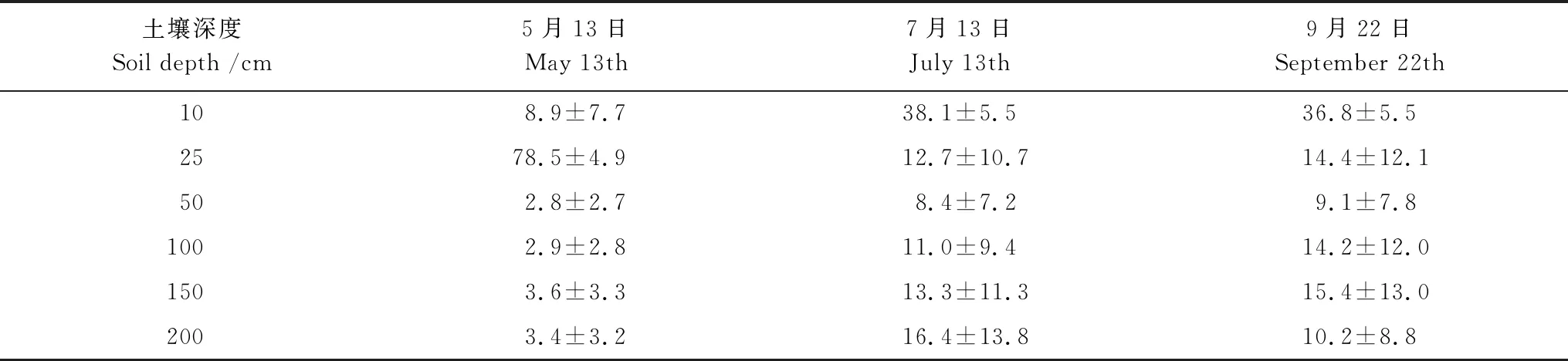

沙地柏5月13日主要利用25 cm土壤水,占其水分来源的78.5%;7月13日主要利用10 cm土壤水,占其水分来源的38.1%,其次是25 cm、100—200 cm土壤水,分别占其水分来源的11.0%—16.4%;9月22日主要利用10 cm土壤水,占其水分来源的36.8%,其次是25 cm、100—200 cm土壤水,分别占其水分来源的10.2%—15.4% (表2)。

表2 毛乌素沙地不同深度土壤水对沙地柏水分来源的贡献率(%,平均值±标准误)

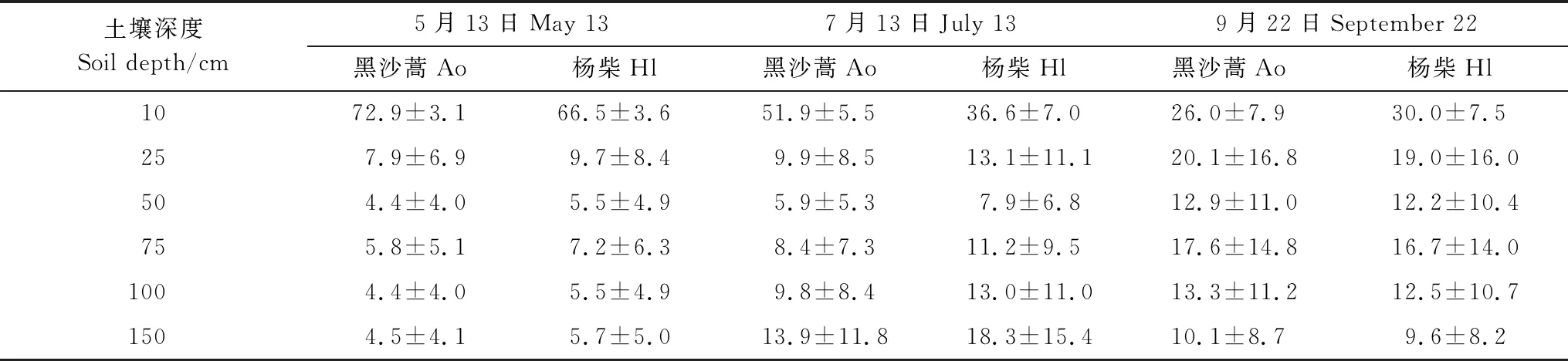

在黑沙蒿群落中,5月13日黑沙蒿和杨柴主要利用10 cm土壤水,分别占其水分来源的72.9%和66.5%。7月13日黑沙蒿和杨柴主要利用10 cm土壤水,分别占其水分来源的51.9%和36.6%;其次利用150 cm土壤水,分别占其水分来源的13.9%和18.3%;9月22日黑沙蒿和杨柴主要利用10—25 cm土壤水,分别占其水分来源的46.1%和49.0%;对其他各层土壤水的利用比例类似(表3)。

表3 毛乌素沙地不同深度土壤水对黑沙蒿(Ao)和杨柴(Hl)水分来源的贡献率(%,平均值±标准误)

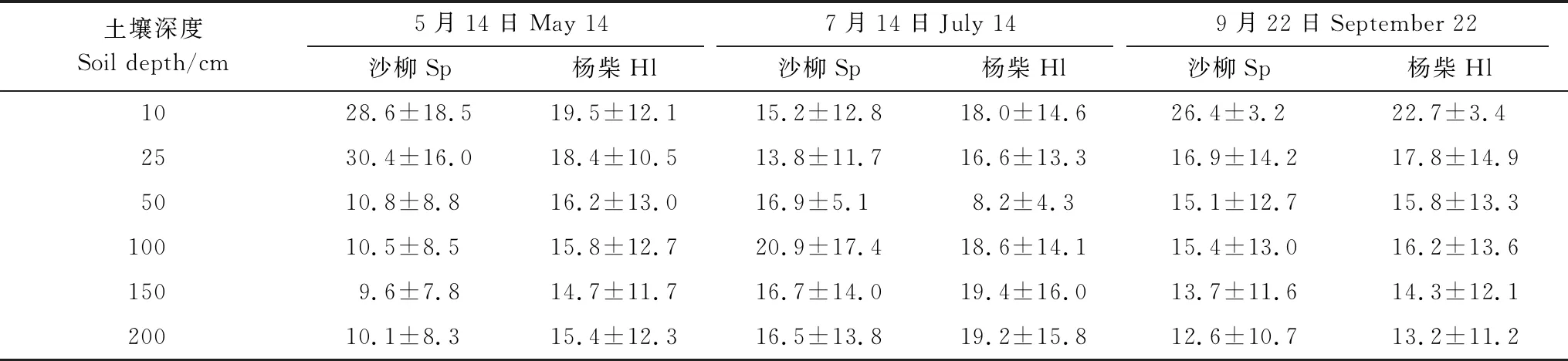

在沙柳群落中,5月14日沙柳和杨柴主要利用10—25 cm土壤水,分别占其水分来源的59.0%和37.9%;对其他各层土壤水的利用比例类似。7月14日沙柳主要利用50—200 cm土壤水,占其水分来源的71.0%;杨柴主要利用10—25 cm和100—200 cm土壤水,占其水分来源的91.8%。9月22日沙柳和杨柴主要利用10—100 cm土壤水,分别占其水分来源的73.8%和72.5% (表4)。

表4 毛乌素沙地不同深度土壤水对沙柳(Sp)和杨柴(Hl)水分来源的贡献率(%,平均值±标准误)

2.5 3种优势灌木和伴生植物叶片稳定碳同位素值的季节动态

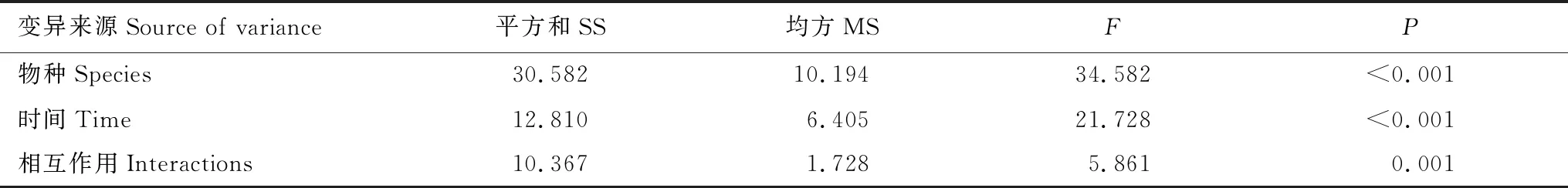

物种(P<0.001) 、时间(P<0.001)及其相互作用(P=0.001)对叶片稳定碳同位素值的影响都达到显著水平(表5)。从季节动态来看,不同月份之间沙地柏的叶片稳定碳同位素值差异不显著(P>0.05)。然而,不同月份之间黑沙蒿的叶片稳定碳同位素值的差异接近显著水平(P=0.087);5月的叶片稳定碳同位素值显著高于9月(P<0.05)。不同月份之间沙柳的叶片稳定碳同位素值差异达到极显著水平(P<0.001),5月和7月的叶片稳定碳同位素值显著高于9月(P<0.05)。不同月份之间杨柴的叶片稳定碳同位素值差异也显著(P<0.05),5月的叶片稳定碳同位素值显著高于9月(P<0.05)。从种间差异来看,5月4种植物的叶片稳定碳同位素值差异不显著(P>0.05)。然而,7月和9月4种植物的叶片稳定同位素值差异达到极显著水平(P<0.001);沙地柏的叶片稳定碳同位素值显著高于其他3种植物(P<0.05) (图5)。

表5 物种和时间对叶片稳定碳同位素值影响的双因素方差分析

图5 毛乌素沙地4种植物的叶片稳定碳同位素值Fig.5 Leaf stable carbon isotope of four species in Mu Us Sandy Land

3 讨论

3.1 3种灌木群落水分来源的季节动态

毛乌素沙地的4种灌木和半灌木(沙地柏、黑沙蒿和沙柳及其伴生植物杨柴)采取资源依赖型水分利用策略,即生长季不同月份根据土壤水的可利用性,主要利用不同深度的土壤水。其中,沙地柏5月主要利用25 cm浅层土壤水,7月和9月均主要利用10—25 cm浅层和100—200 cm深层土壤水。黑沙蒿及伴生植物杨柴一直利用相同的水分来源,即5月主要利用10 cm浅层土壤水,7月同时利用10 cm浅层土壤水和150 cm深层土壤水,9月则利用10—150 cm土壤水。沙柳5月主要利用10—25 cm浅层土壤水,伴生植物杨柴主要利用50—200 cm土壤水;7月二者同时利用10—25 cm浅层土壤水和100—200 cm深层土壤水;9月均主要利用25—200 cm土壤水。研究区的浅层地下水被采煤破坏后,深层地下水几乎不影响植被,因此降雨成为植物所利用的土壤水的补充来源。7月和9月3种灌木群落内浅层土壤水的稳定氧同位素值均接近采样之前几天的雨水。本文的研究结果与前人的研究结果不同,这主要是生境的地下水状况差异造成的。例如,毛乌素沙地的乔木旱柳(Salixmatsudana)和灌木沙地柏主要利用深层土壤水和地下水,而半灌木黑沙蒿主要利用浅层地下水。丘间地旱柳的地下水埋深是1.0 m,沙丘上沙地柏生境的地下水埋深是1.5 m,而黑沙蒿生境的地下水埋深是1.3 m[6]。

伴生植物杨柴与群落优势种黑沙蒿或沙柳的水分来源范围一致,说明它与两种灌木均存在水分竞争。灌木在沙地生态系统中利用的水分来源与其根系类型密切相关,特别是细根分布。毛乌素沙地的杨柴根系深度超过80 cm,生物量主要分布在0—40 cm[20]。它的根系与黑沙蒿和沙柳的范围部分重叠。黑沙蒿的根系深度是200 cm,细根主要分布在0—40 cm[18]。沙柳的根系最深是150 cm,细根主要分布在0—50 cm[17]。这种情况在其他沙地植被中也存在。例如,科尔沁沙地的黄柳(Salixgordejevii)主要利用0—50 cm土壤水,而差不嘎蒿(Artemisiahalodendron)主要利用10—150 cm土壤水[10]。黄柳和差不嘎蒿混交群落内二者的根生物量均主要分布在0—40 cm[21]。因此,退化沙地植被恢复过程中栽植灌木需要考虑深根系植物的合理配置,避免过度水分竞争。建议毛乌素沙地等半干旱区今后的生态建设中营造杨柴与黑沙蒿或沙柳等灌木混交林时保持合理的造林密度。

3.2 4种灌木叶片稳定碳同位素值的季节动态

4 结论

在毛乌素沙地,降雨补充的土壤水是沙地柏、黑沙蒿和沙柳3种灌木群落利用的主要水分来源。3种灌木及其伴生植物杨柴均采取资源依赖型水分利用策略,即根据不同深度土壤水的可利用性,在不同季节利用不同深度的土壤水。杨柴与黑沙蒿或沙柳伴生时均存在水分竞争。常绿灌木沙地柏的叶片稳定碳同位素值较高,可能具有竞争优势。干旱时3种落叶灌木黑沙蒿、沙柳和杨柴通过提高来叶片稳定碳同位素值适应环境。建议毛乌素沙地等半干旱区今后的生态林业工程注意灌木的合理配置和造林密度,避免水分竞争导致的人工植被衰退。

致谢:感谢内蒙古鄂尔多斯草地生态系统国家野外科学观测研究站提供降雨和黑沙蒿群落土壤水分数据。