桂林城市空间扩展与山体关系研究及规划对策

孙昌盛,吴 优,张春英,胡聚山

(桂林理工大学 土木与建筑工程学院,广西 桂林 541004)

苏格兰人文主义规划大师帕特里克·盖迪斯(Patrick Geddes)在《进化中的城市》中提出城市与所在地区环境具有内在联系, 强调应该把“自然区域”作为城市规划的基本框架。 城市作为一种客观存在的事物, 其空间实体在生长、 扩展过程及呈现的形态与结构方面始终受到特定地理环境与社会经济文化的影响, 是人类活动与自然环境因素相互作用的结果, 作为客观的发展事实, 其本身存在可探寻的机制与规律。 影响城市空间扩展的自然环境因素是复杂多样的, 对于有山有水的城市(或称山水城市[1])尤以山体和水系的影响力最为显著。

山体因其不可移动性、刚性的空间占有性、三度空间的影响性体现出不同于水系的空间作用力[2]。许慎在《说文解字》对山的定义是“宣也, 宣气, 生万物,有石而高。”意为“宣畅, 使地气宣通,散步各方, 产生万物,由石构成而又高峻。”中国古代“五行相生”理论提出“木生火, 火生土, 土生金, 金生水, 水生木”, 金为石,石即是山,山孕育了水。因此,无论是平原城市、丘陵城市还是山地城市,山体实际上都是一个重要的存在,区别在于,其影响是显现的还是隐性的。山脉格局决定了水系格局,进而影响了城市空间的整体格局。同时,在城市最初选址的时候,山体并非城市选址主动考虑的因素,通常是被动选择的结果,特别是对于山地城市或者岩溶地貌城市[3]。

1 山体对城市空间扩展的影响力特征

1.1 山体与城市空间的关系是社会发展的产物

山体在漫长的自然演化过程中, 体现的是作为自然存在的客观性, 展现的是高度、 体量、组分、形态等自然属性特征[4-5]。在人类生产、生活不断发展的过程中,山体首先被赋予了文化属性,成为信仰之地、 封禅之地, 并逐渐融入文化基因之中, 有曰: 山不在高, 有仙则灵; 父爱如山; 开门见山等。 山体成为一种文化符号, 拥有了丰富的社会内涵, 体现在城市空间上就是城市建设的亲山性, 与山体的对景轴线关系成为古代城市空间结构格局的主导力量, 如唐代长安城、 明代桂林王城的大量建筑均依山而建。经济性方面,山体对城市空间的影响体现在高品质住宅及公共类建筑围绕山体布局,形成居住区级公共中心或者城市副中心。随着生产力水平的不断提升,城市的建设活动逐渐侵入本来属于山体的缓冲空间,大量的山体被包裹进城市建设用地范围内,城市空间的不断膨胀使山体与城市空间之间的关系趋于紧张,这种关系的产生和演化是人类基于满足物质需求为目的的单方面改变的结果,进而形成今日所见的复杂矛盾关系。

1.2 山体是城市空间要素的刚性存在

山体作为客观存在的自然环境要素, 占据着一定的自然地理空间,其不可移动性及刚性约束使其成为城市空间扩展的自然界线。 康泽恩(M.R.G.Conzen)提出“固结线(fixation line)”概念, 山体的缓冲边界可以像古镇的城墙一样提供强有力的城镇生长限定[6]。 与水系具有自我周期性改变河道流向及流线,或者可以被人为轻易地改变不同, 山体具有稳定的特征,在自然力的作用下改变的周期漫长, 即使是在人力的作用下, 山体改造的成本也是极其高昂的。 因此, 山体一旦进入到城市空间扩展范围内, 其在城市空间中的存在基本是无法改变的, 表现出对城市空间的刚性占有, 体现了一种强有力的空间影响力。

1.3 山体空间的存在具有主体性特征

在人类生产生活活动不断向自然蔓延的过程中, 山体并非完全被动地接受城市空间扩展造成的生存空间压缩乃至破坏的后果,也并非仅是简单地占据了一个特定的自然地理空间,而是表现出主体的复杂影响力系统特征。通过山体滑坡、 崩塌等自然灾害形式反馈人类对山体生态环境的破坏, 促使人类走生态文明发展之路; 通过山体高度、 规模、 形态、 组分构成了山体影响城市空间扩展的影响力系统,对近山空间、 视线通廊周边的土地使用性质、 土地开发强度、 土地的混合使用及建筑高度、 建筑体量等形成强有力的控制与引导作用,表现出多维性特征。 山体空间的主体性还体现在主动构成城市景观体系的重要部分, 体现在3个层面:宏观层面,构成城市景观生态本底,彰显城市环境特色;中观层面,构成城市天际线,彰显城市性格;微观层面,构成城市公共空间景观系统,彰显城市空间的亲民与归属感。

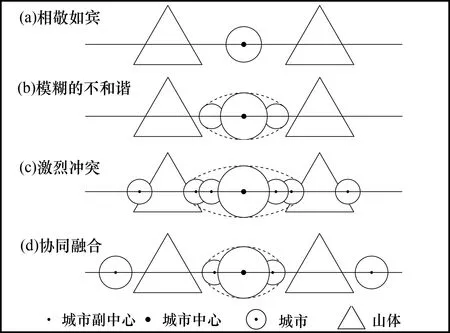

2 山体与城市空间扩展关系模式

山体作为自然环境中的客观存在,自然地理位置是稳固不变的,而城市作为历史范畴的存在,其空间实体一直处于主动发展与动态演变的过程中,因此,山体在城市空间关系体系中一直处于被动状态,即随着城市空间的不断扩展,山体与其周边的建设用地之间的关系也处于动态调整的过程[7],大致可以划分为4种关系模式(图1)。

图1 山体与城市空间关系模式Fig.1 Relationship between mountain and urban space

2.1 相敬如宾

这种关系模式主要存在于城市初创及缓慢发展阶段。 在城市初创选址方面, 《管子·乘马篇》中:“凡立国都,非于大山之下, 必于广川之上。 高勿近埠而水用足, 下勿近水而沟防省。”即山、 水、 城三者彼此间要保持一定的距离才能互补长短, 达至合一。 此时, 城市因有明确的城墙边界, 城市空间扩展的诉求被有效地限制在城墙范围内[8]。 即使在较快发展时期, 城市空间的扩展也是以城墙的扩建作为主要手段, 城市的边界一直是明确的, 即明确的城市空间边界保证了山与城的和谐关系, 两者处于平等地位,典型代表时期是农业文明时代。

2.2 模糊的不和谐

随着经济社会的快速发展,城市功能不断完善,经济活力不断增强,原有城墙所限定的空间已无法满足城市发展对空间的需求,城墙外的建设活动趋于频繁,产生城市空间的“溢出效应”,沿着城市道路向开阔的空间延伸。城墙与山体之间的缓冲空间被不断蚕食和破坏,两者之间的空间界线逐渐变得模糊,相敬如宾的明确关系转变为模糊的不和谐。

2.3 激烈冲突

激烈冲突关系的产生是城市空间扩展模式发生突变的结果[9]。当城市进入经济繁荣发展时期,城市空间扩展不断突破城墙的约束,不再以城墙作为空间边界条件,城市空间的扩展向周边肆无忌惮地蔓延,城市空间与山体之间的界线不再清晰,甚至破坏山体、推平山头为城市发展获取空间,山体及周边缓冲空间成为城市竞相追逐的稀缺资源,“开门见山”或者“依山而建”的模式成为城市建设的常态模式。山体不再处于与城市空间平等的地位,而是演变为城市的附属空间,成为城市空间扩展的牺牲品,典型代表时期是工业文明时代。

2.4 协同融合

激烈冲突的关系模式对于很多有山城市来说是无法避免的一个阶段,向山体寻求发展空间是一种无奈的选择。但是这种模式势必会产生破坏生态环境的后果,无法实现城市的可持续发展。因此,对于有山城市来说,在生态文明占主导地位时期,在城市已经没有城墙作为城市空间扩展约束条件的情况下,需要发展一种新的机制方法,将城市空间扩展的欲望约束在一个可控的框架中。在这个框架内,需要恢复山体与城市空间的平等地位,保护山体本身及周边的缓冲空间,构建明确的城市空间增长边界,形成山、城之间明确的关系格局,促成“城在山中,山在城中,山城融合”的协同发展关系模式。

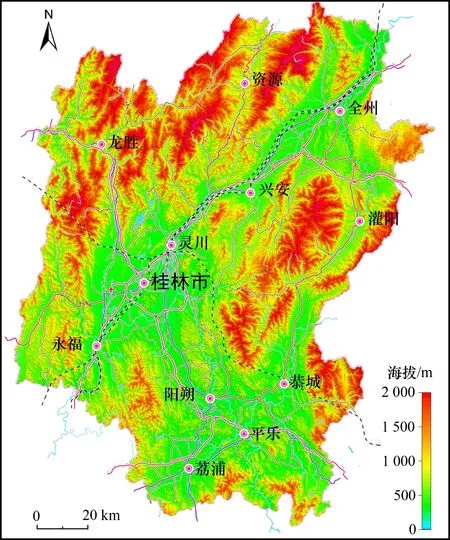

3 桂林城市空间扩展与山体关系的阶段性

桂林属于岩溶地貌,地势两侧高、中部低,位于自西北向东南延伸的岩溶盆地中(图2),地貌形态众多,类型复杂,以中低山丘陵为主,其间广泛分布着众多奇特的峰丛、峰林、孤峰、石林、溶洞等岩溶景观,是典型的峰林平原。

图2 桂林市域地形模拟图Fig.2 Terrain simulation map of Guilin

桂林自汉朝设立郡县治以来,城市空间的发展始终受到地理环境的制约,发展到当代,城市空间的扩展模式受地理环境的影响更大,山与水是影响桂林城市空间扩展模式的两个主要因素。桂林城滨江而建,水系在城市空间扩展中发挥着持续的影响作用,而山体在不同发展阶段, 对桂林城市空间扩展产生不同的影响, 特别是进入现代发展阶段,山体对城市空间扩展的影响力更大,甚至成为主导影响因子。按照桂林城市空间扩展与山体之间的关系模式,可以将桂林城市空间的扩展划分为4个阶段。

3.1 古城阶段

桂林筑城始于汉代, 梁大同六年(公元540年)桂州治移至桂林现在所处位置, 其后治所少有变动[10]。 桂林古城经历千年历史更替, 宋元时期城墙虽有扩建, 但城墙大体范围为东濒漓江, 西至濠塘(桂湖), 北依鹦鹉山、 铁封山, 南临榕湖、 杉湖, 城市建设始终在城墙范围内(图3)。

图3 宋代桂林城图示意图Fig.3 Sketch map of Guilin in Song Dynasty (图片来源:桂林市人民政府《桂林城市总体规划》1984年版)

这个时期, 桂林城市空间形态主要受到水系的制约, 山体主要作为环境的次要因素存在。 古城内有独秀峰(山)、 叠彩山、 宝积山、 伏波山、 鹦鹉山、 铁封山紧依城墙而成为城墙的一部分, 之间的夹城主要是军事警戒区。 城外的漓山(象鼻山)、 老人山、 骝马山、 虞山距离城墙还有较远距离, 这种封闭式的城市空间系统模式有效地将城市空间扩展的冲动约束在城墙之内, 明确的边界保证了山与城之间融洽的关系[11]。 整体格局如宋代诗人刘克庄的诗句“千峰环野立,一水抱城流”, 能够很好地呈现当时桂林城、 山、 水之间的空间关系。

3.2 溢出阶段

在古城阶段后期, 桂林城市经济活力增强, 商业活动繁盛, 在交通便利的十字街自发形成新的商业区, 古城墙所限定的空间已无法满足城市发展的需求。 城市建设活动逐渐摆脱城墙的约束, 在城墙外延水系及道路不断发展, 据《临桂县志》记载, 清代中期, 城门外关厢地区已经形成54条街巷。 至1949年, 城墙外地区, 沿漓江两岸、 象鼻山周边及中山路两侧形成了较大规模的建成区(图4)。

图4 1949年桂林市区图Fig.4 Urban map of Guilin in 1949 (图片来源:桂林市人民政府《桂林城市总体规划》1984年版)

因为桂林古城墙外围与周边山体之间有大量的平坦土地可供使用, 城市与山体两者尚能保持较为和谐的关系[12]。 但是由于东跨漓江的解放桥的建成、 西跨桂湖的丽泽桥的建成,桂林城市空间的扩展不再受水系的制约而向周边的山体逐渐靠近, 山体与城市之间的有效缓冲区逐渐被蚕食。

3.3 蔓延阶段

建国后, 桂林城市发展虽然经历了多次的波动起伏, 但城市空间不断外延拓展的整体趋势却在不断增强, 而古城墙的消失更是助推了这种趋势[13]。城市建设活动呈现两种模式:一是沿漓江西岸南北向带状延伸,随着漓江上的解放桥、虞山桥、漓江桥先后建成,这种蔓延趋势扩散到漓江东岸,最终呈夹漓江的南北向带状蔓延趋势;二是在山体周边点状飞地式发展,并最终与建成区连成一片,导致更大范围向周边山体的蔓延(图5)。

图5 1996年桂林城区图Fig.5 Urban map of Guilin in 1996 (图片来源:桂林市测绘研究院)

更多的山体被纳入城市建成区对于桂林来说是无可避免的选择,但由于历史原因,对山体周边的建设活动管控不到位,导致山体周边的缓冲空间不断被蚕食,直至消失,山坳空间被居住用地、工业用地占用,建筑物紧贴山体建设。作为城市公共资源的山体没有发挥出应有的效益,形成城市空间与山体的尖锐对立关系。

3.4 调整阶段

两千多年来, 桂林城市空间一直徘徊于山水之间, 沿漓江及周边的山体带状发展, 虽然以“山青、 水秀、 洞奇、 石美”而著称, 更是创造了“桂林山水甲天下”的神话, 但在城市快速发展时期, 山、 水、 城之间的矛盾变得非常尖锐: 一是城市空间不断扩展, 需要大量的建设用地, 山、 水、 城之间的缓冲空间被大量蚕食, 甚至被破坏[14]; 二是山、 水、 历史文化遗产空间需要保护, 新建活动受到很大的制约, 在原有的空间框架内很难保持三者之间的和谐关系。 为解决山-水-城之间的矛盾, 1975、 1984、 1998年版《桂林城市总体规划》提出向西发展的战略, 但未能得到有效的落实。 2007年自治区党委、 政府确定“保护漓江、发展临桂,再造一个新桂林”的发展战略, 桂林城市空间发展重心才真正转移到临桂新区[15]。 2013年1月18日临桂县撤县改区, 为桂林城市建设提供了更广阔的空间, 跳出原有山水框架的约束, 实现跨越式发展是桂林的必然选择, 至此,桂林进入“后山水时代”, 山、 水、 城关系进入新的模式(图6)。

图6 2013—2020年桂林市中心城区土地利用规划图Fig.6 Land use planning map of central Guilin from 2013 to 2020 (图片来源:《桂林市城市总体规划》2014年上报版)

4 “后山水时代”桂林城市空间与山体关系的规划应对

“后山水时代”桂林城市空间特征表现为城市空间不再完全依托漓江及周边山体带状扩展,而在更广阔的山水间寻求发展,构建组群式空间发展模式,为老城山体及边缘地带山体留出足够的缓冲空间[16]。新的组群式空间发展模式将最终实现大区域的山、水、城协同融合发展。

4.1 规划战略对策

协同融合关系模式在规划战略定位方面体现在3个层面上。 宏观层面, 山体构成桂林城市森林体系, 与城市空间构建关系和谐、 永续发展的生态系统共同体[17]。 桂林城市空间融入大区域山脉中, 利用桂林老城区西、 南侧的国家森林公园及周边山体可以有效阻隔城市空间的无序蔓延, 同时临桂新区及雁山科教区的建成很好地疏解了老城的建设压力, 为构建和谐的生态系统提供了重要的支撑。中观层面, 山体构成城市空间扩展的增长边界。 通过构建明确的城市增长边界, 桂林城市空间的扩展被约束在明确的范围内, 避免城市边缘带无序蔓延。 微观层面, 山体融入城市空间, 构建桂林城市园林体系。 作为城市公共空间的重要构成要素, 城市中山体周边的用地性质、 开发强度、 缓冲空间进行精细化设计, 保持山体本身的独立性及周边缓冲空间的有效性, 并最终融入城市的整体空间系统。

4.2 规划技术对策

一是通过采用数学模型的方式构建山体本体线、缓冲区界线划定的科学标准,制定山体周边城市空间的开发强度、功能类型、生态容量等刚性标准与建设引导量化标准,为政府正确处理山体保护与开发建设关系提供规划管控和建设引导的科学依据;二是建立城市空间动态发展的监测系统,对于不符合城市规划及发展要求的建设用地能够做到早发现早治理,保持城市实际开发建设与规划战略的一致性;三是按照系统完整性、强制约束性、协同增效性、动态平衡性、操作可达性等原则,科学划定生态保护红线,建立严格的生态保护制度,对生态功能保障、环境质量安全以及自然资源利用等方面提出监管要求。

5 结束语

山体空间与城市空间之间之所以会产生关系,其动力来自于人类社会经济发展对建设空间需求的不断加强,从历史发展的过程来看,这种关系的产生是必然的、无法避免的。本文提出的4种关系模式代表着这种关系的质量水平,本质是不同时期人类对待自然的态度,而问题的产生来自于没有正确处理人与自然的关系。因此,在生态文明大发展的时代,山体作为城市生态本底及城市空间要素的重要构成,其主体地位必须得到认可,同时构建起基于科学方法的山体与城市空间规划管控与建筑指引的科学方法体系,为城市政府科学治理城市提供充分的依据。