泊尔江海子断层分段演化特征及其对太原—山西组的控制作用

徐立涛 石万忠*② 吴 睿 王 任 徐清海 张晓明

(①中国地质大学(武汉)资源学院,湖北武汉430074;②中国地质大学(武汉)构造和油气资源教育部重点实验室,湖北武汉430074;③长江大学地球科学学院,湖北武汉430100)

0 引言

断裂作为沉积盆地中常见的构造变形样式,通常直接影响和控制含油气盆地的沉积和油气成藏,在层序地层格架内根据断层活动及演化研究控制沉积的构造因素,目前已成为研究热点。众多研究表明,现今的大型断裂往往是由一系列早期的次级断层相互连接而成[1-7],断层之间以传递带相互作用,主要表现为“硬联接”和“软联接”两种形态[8-9]。断层活动形成的传递带往往具有重要的油气地质意义。

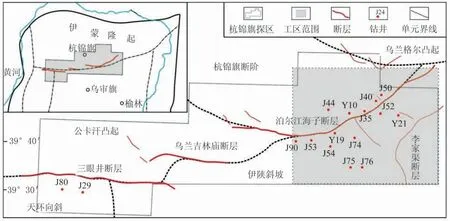

鄂尔多斯盆地构造稳定,盆地沉降缓慢,盆内砂岩储集体分布多受沉积相带控制[10-11],以往主要根据沉积体系及沉积相分析预测储层,很少考虑控制沉积的断裂构造因素。鄂尔多斯盆地北部杭锦旗地区,自西向东发育了三眼井、乌兰吉林庙、泊尔江海子等断层雁列式展布的断裂带,三条断层具有左行走滑性质,整体具有“分段”发育特征[2-3,12-13]。随着研究的深入,该断裂带对研究区构造、沉积、油气藏分布的影响越来越受到关注[14-15]。断裂带南、北两侧地层及圈闭类型均存在差异,其中南侧储层分布除了受相带控制外,还与断层活动密切相关,但断层对沉积的控制作用尚不清楚。

为此,本文利用三维地震资料研究泊尔江海子断层构造特征,基于区域动力学机制深入认识断层演化规律,分析断层活动对储层的控制作用,以期对类似地区的油气勘探、开发提供借鉴。

1 研究区地质背景

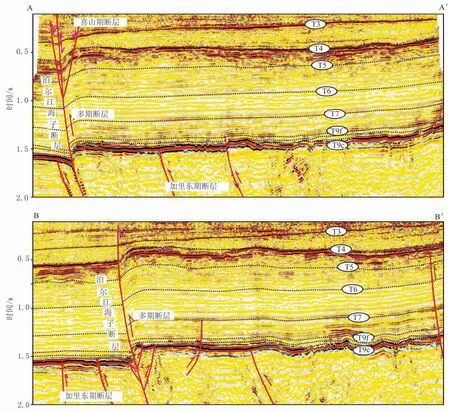

杭锦旗地区位于鄂尔多斯盆地北部,横跨伊陕斜坡、伊盟隆起、天环坳陷三个一级构造单元[13](图1)。该区沉积地层自下而上为上古生界(石炭系太原组、二叠系山西组、石盒子组、石千峰组)和中生界(包括三叠系、侏罗系及白垩系),几乎缺失新生界。该区广泛发育正断层、逆断层、扭性断层及反转断层,其中正断层主要发育于上三叠统—下白垩统,逆断层主要发育于基底、上古生界(图2)。

图1 研究区地理位置图(据文献[13]修改)

图2 杭锦旗地区地震剖面(剖面位置见图3)

鄂尔多斯盆地处于中国东部稳定区和西部活动带的结合部,受特提斯、古亚洲洋和环太平洋构造域的影响[16],经历了迁西、阜平、五台等10余次构造运动[17],盆地构造演化及断裂发育与多期区域应力场转变密切相关。

古生代盆地南、北缘的板块运动主导了构造应力场的形成。加里东旋回晚期,南部秦祁洋盆与北部中亚—蒙古洋盆的联合俯冲效应使盆内形成近南北向挤压应力场[18];海西期,阴山火山弧向南俯冲、秦岭火山弧向北俯冲使盆地南缘及北缘相对仰冲而隆起[19-20]。

中生代盆地构造格局的形成主要取决于古特提斯构造域和太平洋构造域两大区域动力体系的联合作用[21]。印支期扬子板块、华北板块、西伯利亚板块的相对聚敛运动造就区内NW—SE向、NNE—SSW向、SN向挤压应力[18,22];燕山期总体由SN向挤压格局转换到NW—SE向挤压格局,特别是在晚中生代发生了多期引张—挤压构造应力体制转换[23]。

喜山期构造应力场的形成主要源于新特提斯构造动力体系和太平洋构造动力体系的联合作用,中国东、西部之间产生近南北向的右行剪切应力场,并在鄂尔多斯盆地派生出NE—SW向挤压应力和NW—SE向拉张应力[19]。

2 泊尔江海子断层分段演化特征

2.1 几何学特征

地震剖面显示,研究区基底内逆断层较发育,也可见少量正花状断层(图2),这些断层主要形成于早古生代加里东期,多终止于T9c界面以下,后期不发生活动,只有少数基底断层重新活化并断穿至上部的沉积盖层。泊尔江海子断裂为其中规模最大的一条基底卷入型逆断层,断面呈高角度犁式,上陡下缓,倾向总体呈NW向,断裂构造几乎贯穿整套沉积盖层(图2),断距从下往上逐渐变小,反映了断裂活动的长期性。断层在地质历史时期经历多期伸展—挤压旋回,同时兼具张扭及压扭特征,整体表现为海西期—燕山期的多期逆冲活动和喜山期的构造反转。

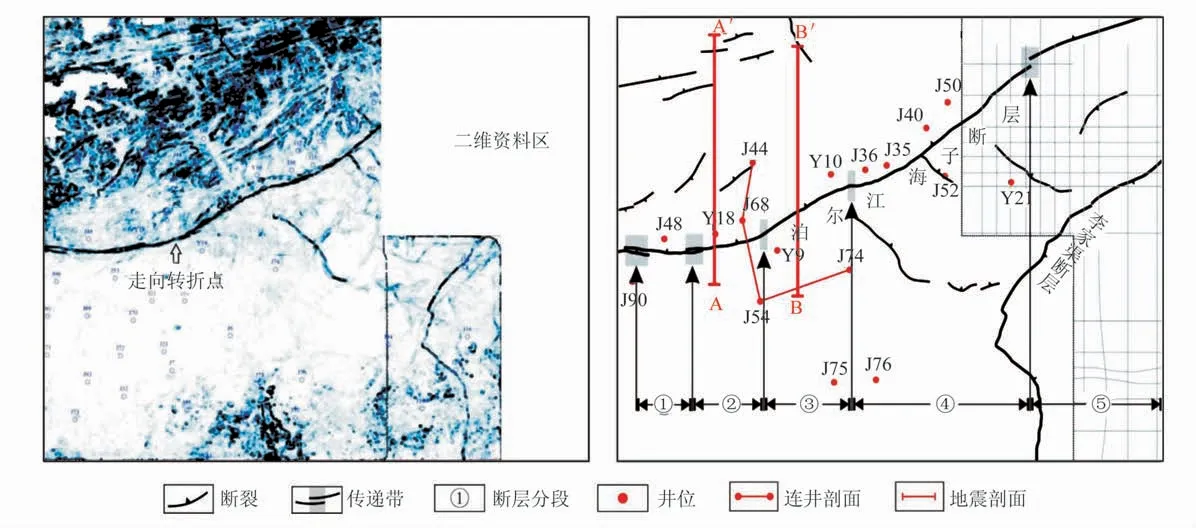

平面上,泊尔江海子断层横亘在杭锦旗地区中部,延伸约为80km,总体为一条走向多变的弧形断层。断层中部存在一个走向转折点,断层走向在此点由近EW向(走向约为95°)转为NE向(走向约为65°),转折点处的断层呈弧形向南凸出(图3)。断裂走向变化暗示其可能由多条早期断层相连而成,如工区西部断层至今尚未完全贯通,断层相互叠覆,呈“软联接”状态。

2.2 断层分段活动特征

由于研究区遭受多期隆升剥蚀且研究资料有限,因而无法恢复剥蚀厚度。为了克服剥蚀的影响,选用位移—距离曲线[24-26]与古落差法[27-28]表征断层的分段活动特征。断层位移(断距)指断层两盘对应岩层之间的相对距离。相邻断层间的连接部位往往具有相对较小的累计断距,这种特征可通过位移—距离曲线呈现。断层落差是断层两盘对应岩层之间的高程差,即某时期古落差一般为同一时期两盘的厚度差。

图3 研究区T9c界面相干属性(左)及断裂体系分布(右)图

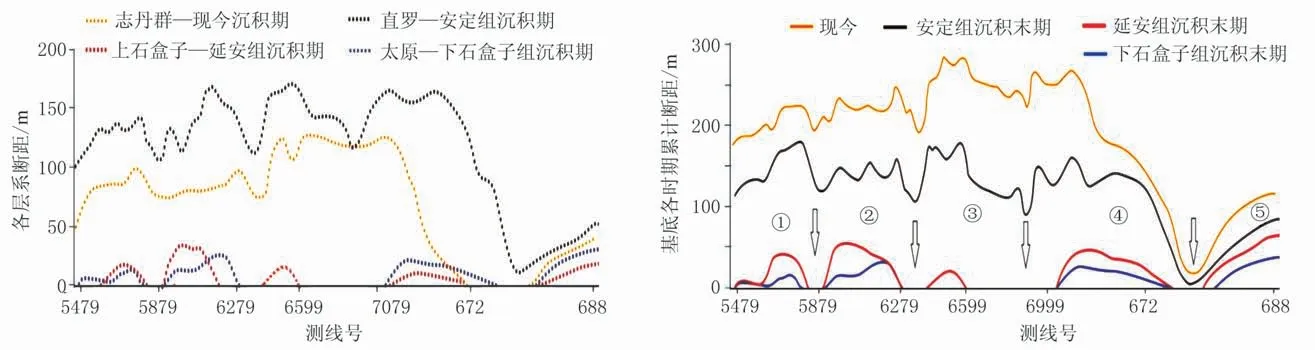

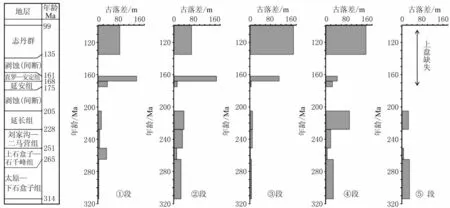

沿断层走向等间隔读取每条测线的铅直断距,分别绘制上、下四个层系的位移—距离曲线(图4左)和基底界面的累计断距曲线(图4右);通过求取7套地层组合(志丹群及以上地层、直罗—安定组、延安组、延长组、刘家沟—二马营组、上石盒子—石千峰组、太原—下石盒子组)的厚度差,制作断层在各个时期的古落差(图5)。结果表明:①断层位移—距离曲线呈“凹凸”相间的结构特征,整体表现为“小—中—大—中—小”变化特征,曲线下“凹”的部位即为各段断层之间的传递带,反映泊尔江海子断层早期呈分段式发育,据此可将泊尔江海子断层划分为5个部分(图4中的①~⑤)。②断层古落差揭示断层活动随着时间迁移不断变化的特性,且各段断层的活动特征在走向上具有明显差异(图5)。

图4 位移—距离曲线(左)和基底界面的累计断距曲线(右)

图5 泊尔江海子断层各层段古落差

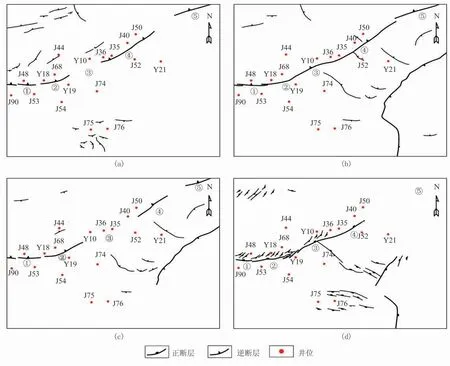

从区域上来看,泊尔江海子断层与其西部的乌兰吉林庙、三眼井断裂构成左行走滑构造样式,具有大尺度意义上的“分段”活动特征,但现今三者的断层性质及活动特征均有差异。三眼井、乌兰吉林庙断层为加里东期形成、燕山期重新活动的南倾正断层,具有两期活动特征,泊尔江海子断层为一条长期活动的北倾逆断层[29]。根据上述分析,泊尔江海子断层在长期的发展过程中本身又具有相对小尺度的“分段”演化特征,符合早期分段演化、晚期连接、统一的典型断层发展模式。加里东—海西期泊尔江海子断层在近NS向弱—中等强度挤压应力背景下表现为分段性活动(图4、图6a),直到印支期一直呈持续性弱挤压活动。印支期构造活动对断裂格局影响不大,进入延安组沉积末期,该地区发生强烈的陆内变形,泊尔江海子断层各段进一步向两侧拓展但尚未连接(图4)。中—晚侏罗世,研究区在南北双向挤压及东向挤压作用影响下发生强烈逆冲变形[30],断层发生大规模逆冲并伴随右旋走滑[2-3],断距的剧增和走滑撕裂促使断层横向贯穿统一(图6b)。在晚中生代的多期引张—挤压旋回中[23],泊尔江海子断层继承性活动并在白垩纪晚期再次发生分段性活动(图6c)。始新世—新近纪,泊尔江海子断层在近NS向的右旋剪切应力场下表现为一系列雁列展布的张扭性断裂(图6d)。喜山晚期断层再一次构造反转,发生逆冲活动,从而形成现今的断裂格局。因此,泊尔江海子断层的构造特征基本反映了研究区各构造运动时期的动力学背景,现今的断裂格局是加里东、海西、印支、燕山、喜山等多期构造活动叠加的结果。

图6 研究区不同时期断裂活动特征

3 断层活动对沉积的控制作用

研究区的油气勘探主要集中于上古生界太原—下石盒子组碎屑岩系,陆源碎屑沉积物物源来自盆地北缘,地层及沉积体系在一定程度上受泊尔江海子断层活动的影响。泊尔江海子断层对沉积的控制作用主要表现为以下两个方面。

3.1 断层活动对太原—山西组发育的影响

晚古生代断层活动形成的古坡折带控制了太原组的沉积边界。根据前文分析可知,泊尔江海子断层于太原组沉积之前开始活动,受断层活动的影响,断层南、北两侧地层差异较大。晚石炭世太原组沉积期,以泊尔江海子断层为界,断裂以北仍为隆起剥蚀区,太原组主要分布在断裂以南,太原组尖灭线基本由泊尔江海子断层控制(图7)。进入早二叠世山西组沉积期,沉积范围才扩大到泊尔江海子断裂以北,即太原组沉积期断层活动控制了高低起伏的构造单元,形成了南、北分异的古地貌特征。

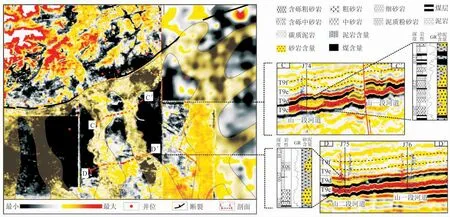

断层活动造就了“北高南低”的古地貌,使断层两侧存在明显的沉积相分异。太原—山西组煤系地层呈异常低的负振幅响应,为重要的地震标志层,因此最大波谷属性可以揭示全区岩性分布特征。属性分布图中深黑色区大体上代表煤岩或泥岩分布区,白—黄白—红色区依次代表地层含砂率逐渐增加(图8左)。由此可知:断层以北水浅,水体动荡,地层含砂率高,主要发育相对高能的沉积相带;断层以南水深,水体相对平静,地层含砂率减小,地层含煤量相对较大,相对低能的沉积相带展布范围明显较大。

图7 连井地层对比剖面(剖面位置见图3)

图8 研究区太原—山西组最大波谷属性(左)及测井相(右)

3.2 传递带对砂体展布规律的控制作用

一般来说,由于地质均衡作用,在断层活动强烈的部位,下降盘沉降形成深洼,上升盘反翘形成微幅凸起;在断层活动较弱的部位或者传递带部位,上升盘形成低地或沟槽,下降盘则相对凸起,能够引导、汇聚物源水系,成为优势搬运通道[31]。因此,泊尔江海子断层的早期分段活动形成的传递带是南部地区物源输入及砂体展布的关键控制因素。

太原—山西组沉积期,主要形成西部近EW向的两条断层和东部近NE向的两条断层(图6a),断层间的传递带具有汇聚物源水系的作用,分别控制物源进入南侧的优势搬运通道。物源经传递带进入断层南侧后主要呈扇状或条带状向南延伸,各砂体条带被低能相带分隔(图8),沉积体展布与断层的构造传递带位置具有良好的配置关系。

传递带的继承性发育使该部位具有长期的控砂能力,从而控制储集体发育空间。泊尔江海子断层南侧沉积体往往是多期沉积体在局限区域叠加的结果。如研究区中部发育一套远距离延伸的宽广河道沉积,剖面呈透镜状几何外形,测井相表现为多期河道叠加(图8右)。长期的物源输送使多期砂体在垂向上叠加,致使沉积体堆积规模不断增大,从而成为有利勘探目标。

4 结论

(1)现今的泊尔江海子断层由5条次级孤立断层相互连接而成。海西期泊尔江海子断裂呈分段式逆冲活动,侏罗纪晚期泊尔江海子断层发生大规模的逆冲运动而发展成为一个整体,随后又在早白垩世至新近纪多期伸展—挤压旋回中发生不同程度的构造反转和改造,从而形成现今断裂构造格局。

(2)泊尔江海子断层的传递带与南部沉积体展布具有良好对应关系,相邻断层间的传递带或不活动断层部位可作为物源导入的优势通道,控制着南部大型沉积体的发育及展布。在稳定缓坡背景下,断层传递带的形成使沉积体分布呈现一定的规律性,这对于追踪沉积体具有重要意义。