浅析马家窑文化蛙纹的演变及含义

李建志

摘 要:蛙纹是新石器时代马家窑文化彩陶中的重要纹饰之一,反映了原始先民对水的认识和对蛙的原始崇拜。蛙纹从产生到衰落经历了一系列的演变。文章对这一演变过程及蛙纹蕴含的意义进行了阐述。

关键词:马家窑文化;蛙纹;演变;含义

1 马家窑文化概况

马家窑文化,1923年首先发现于甘肃临洮县马家窑村,因而得此名。马家窑文化产生于距今约5400年的新石器时代晚期,其深受中原仰韶文化影响,主要分布范围东起陕西泾河、渭河流域,南抵四川北部和甘肃南部,西达青海东北部和甘肃河西走廊西端,北到宁夏南部。分布范围内河流主要有黄河和其支流洮河、湟水、大夏河、泾水、渭水上游,以及白龙江、庄浪河和清水河流域等。

马家窑文化时期的人们过着定居生活,多在靠近黄河及其众多支流的两岸台地上建筑房屋,形成一个个大大小小的聚落。当时已经有了开垦种植的田地,以种植粟、黍等粮食作物为主,同时还采集果实、打猎作为食物。马家窑文化时期的人们在生产技术非常落后的艰苦环境下,十分艰难地繁衍生息。

2 马家窑文化彩陶

马家窑文化可分为马家窑、边家林、半山、马厂四种类型,代表从早到晚的四个不同的发展时期,共经历了1000多年的发展历程。这四种类型是一脉相承发展的,四个时期的彩陶器形和纹饰各有特色,也有共同特征。

马家窑文化彩陶艺术比仰韶文化彩陶艺术要发达很多,彩陶制作工艺很成熟,已开始使用慢轮制坯。彩陶业非常发达,彩陶占各类陶器总和的25%~50%,多以橙黄色为质地,施黑彩或红彩。

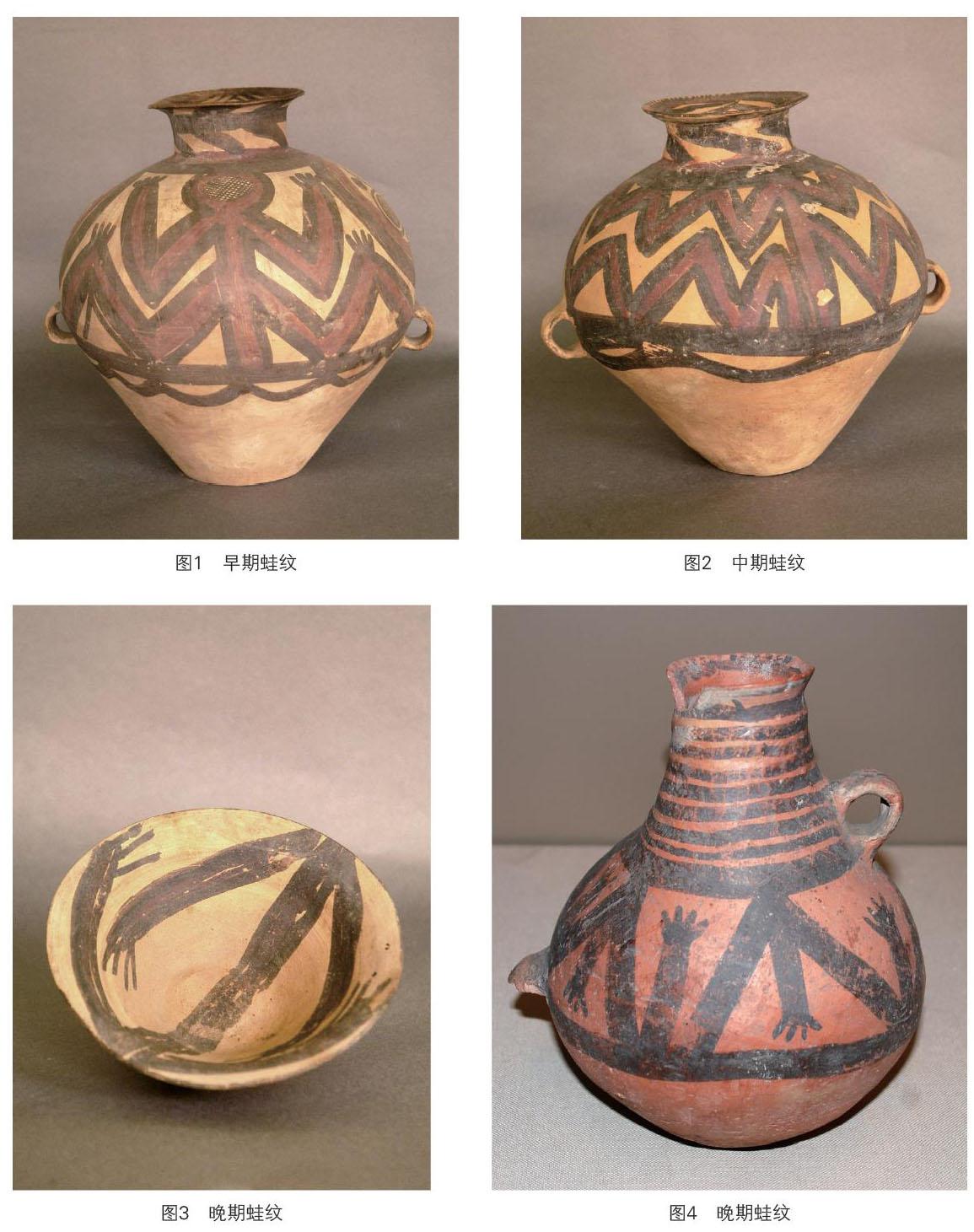

马家窑文化彩陶纹饰丰富多彩,图案多取材于自然,以漩涡纹、水波纹、草叶纹、葫芦网纹、锯齿纹、蛙纹、蝌蚪纹、圆圈纹和回纹较为多见,其花纹繁复瑰丽,富于变化而有规律。马家窑文化彩陶上的旋涡纹、网格纹、草叶纹等纹饰艺术再现了当时原始社会的生活状况,反映了当时原始农业和渔猎生活;蛙纹则反映了先民对水的认识和崇拜,在写实的基础上,又有了审美艺术的升华。

3 马家窑文化蛙纹的演变

蛙纹最早出现于仰韶文化半坡类型和庙底沟类型中。马家窑文化半山类型和马厂类型时期,蛙纹成为彩陶最具特色的纹饰。

马家窑文化早期的蛙纹比较具体化(图1),多描绘在彩陶盆和彩陶钵内等。半山类型时期的蛙纹较为抽象,将头画成圆形,躯体和四肢用红、黑相间的宽带纹、折线纹等表示(图2),大多装饰于彩陶壶和彩陶罐的上腹部或彩陶盆和彩陶钵的内壁。发展到马厂类型时期,蛙纹演变得更为抽象化,具体化的蛙纹已很少见,大多以各種变体纹饰出现(图3、图4),如折线纹、直线纹等。马厂类型时期后期代表蛙纹头部的圆有时直接省略,直接变成肢爪纹,或演变为更加抽象的折线纹或直线纹。

4 马家窑文化蛙纹蕴含的意义

水是生命之源,马家窑文化先民当时对浩瀚的水还无法驾驭,但又离不开它,自然而然地对水产生了敬畏和崇拜。马家窑文化彩陶上描绘有大量的水波纹、漩涡纹等,反映了原始先民对水的歌颂和崇拜。随着对水的认识的不断深入,马家窑文化先民进而对在水中自由出没的鱼、蛙也同样产生了崇拜。蛙是两栖动物,能够在水和陆地之间来去自如。另外,青蛙对于降雨有先天的预兆,即“蛙鸣雨至”的现象,在当时的人们看来,青蛙似乎有一种超自然的能力。再加上青蛙产卵量大,繁殖力强,这与先民们期盼多子、多孙、多福的理念是一致的。蛙纹被画在陶器上,寓意深远,传递出远古先民期盼部族繁盛、生活风调雨顺的美好愿望。

马家窑彩陶画为我们提供了先民崇拜蛙的有力证据,说明蛙纹并不是无中生有、凭空杜撰的。

参考文献

[1]祁庆福.古老的蛙纹 吉祥的崇尚[J].商业文化,1997(6):41-44.

[2]岳蕾.中国传统蛙纹的演变和应用研究[D].长沙:湖南师范大学,2012.

[3]陆思贤.甘肃、青海彩陶器上的蛙纹图案研究[J].内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版),1983(3):39-48.