铜瓦厢之殇

孙冬

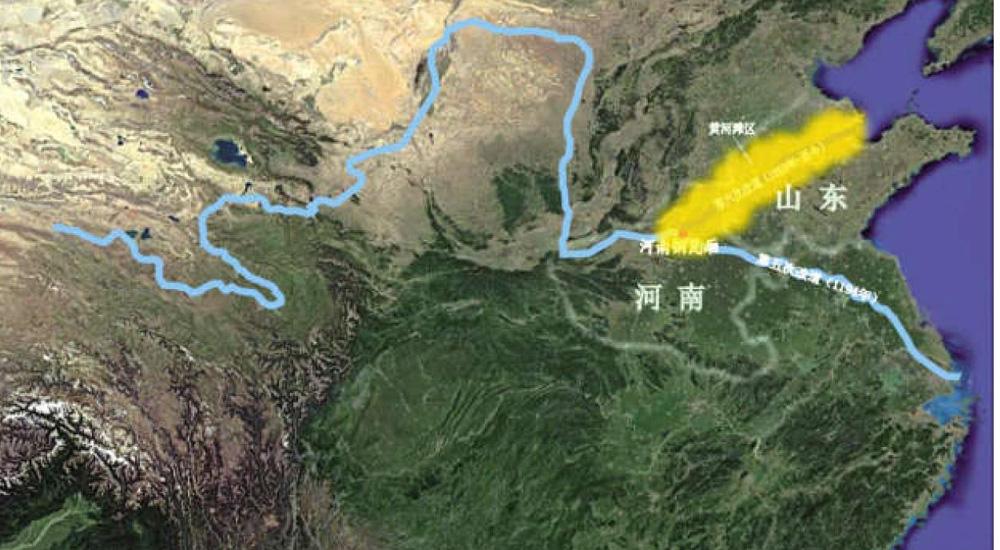

铜瓦厢是处地名(今坝头乡),位于黄河西岸,在今河南省兰考县西北14公里处,东坝头乡以西。现已湮没于河南省兰考与封丘间的黄河河道之中。听老人们说,很早的时候黄河从兰阳县一直向东南流到黄海里,自从那一年,黄河从铜瓦厢开了口,掉头向东北,流入渤海里,到如今都没有再改道。

铜瓦厢,本是繁华的黄河渡口和集镇,既为村镇名,又为险工地段。决口前,黄色的琉璃瓦,贴护长长一段堤坝,远望如铜墙铁壁金光闪闪,故得俗名“铜瓦厢”。如今铜瓦厢早已不复存在,留下的只有风沙弥漫和通往村庄(今坝头乡)的坎坷路面,路旁的大沙丘犹如两行排列整齐的“仪仗队”,它们也是当年滔滔洪水的亲历者。1855年的那个夏日,河水异涨,狂涛奔泻,铜瓦厢一“溃”名扬,成了一个标志、一个分野。由于铜瓦厢形势的险要,清初以来就是黄河上重点修守的险工,因此,它的决口更加引起人们的注意,成为现当代黄河研究中无论如何都绕不开的重要节点。

天灾还是人祸

从公元前602年到1938年花园口决堤事件的发生,黄河下游共决口1590次,大规模的改道有7次,而每次改道都会导致沿岸大量百姓流离失所。自明清以来,历代帝王都很重视河务,为保证黄河漕运的畅通,不仅每年都从国库中拨付大量资金用于治河,而且还设置了专门负责河务的官员——河道总督。河道总督简称河督,为正二品官员,从清雍正年间开始,清朝就陆续设立了江南、山东、直隶总督负责管理各地水利及防洪事宜。清乾隆十八年(1753年),以河道总督无地方责,授衔视巡抚。清嘉庆十二年(1807年),定由尚书授者,应否兼兵部尚书衔,疏请如总督。到了清咸丰五年(1855年),黄河铜瓦厢决口改道,在清政府内部引发了一场长达30多年的争论,黄河便由一条“自然之河”走向了“政治之河”。

清咸丰五年立春前后,黄河化冻,水位上涨,凌汛来临。到了五六月伏汛期,水势上涨更为迅猛,黄河两岸险情迭现,在河南铜瓦厢出现决口,之后朝东北方向进入山东,穿过运河,夺大清河入渤海,形成了中国历史上黄河的一次大规模改道。此次改道,导致了铜瓦厢以下的山东境内很多地方受灾,还影响了漕运,甚至威胁京畿。而曾经的黄河安徽、江苏段河道基本断流,沿线水灾危险顿减。针对这两大后果,最初提出因势利导,趁势改道的是奉命勘河的大臣张亮基,他认为,河道“既改而东,势不能复挽使南”。张亮基是江苏人,早年曾经参与治河,由于考虑到黄河流经江苏有可能带来的水灾威胁,支持改道显然是人之常情。此外,时任安徽巡抚的福济也支持改道,曾经担任过南河总督、漕運总督的福济,由于考虑到安徽此前饱受黄河泛滥之苦,此番引发改道,从自身利益考虑自然是好事。而复故派则相反,他们则主张应立即堵住决口,将黄河挽归于安徽、江苏的明清故道。主张黄河复归故道的礼部侍郎杜乔,祖籍山东,他认为如不堵住决口,黄河在山东泛滥,则山东百姓生计无着,久而久之定会激起民变。出于地域上的考虑,他提出了复归故道的主张。此外,时任山东巡抚崇恩也大力鼓吹黄河复归故道,出于对自身利益的考虑,他在奏折中极言山东灾情之重,并驳斥张亮基“自然而治”的主张。由此可见,无论是改道派,还是复故派,基本上还是出于地域之见和自身利益而提出的相应观点,这无疑是奠定了绵延30余年之久的铜瓦厢改道之争的利益争夺点。

“现值军务未平,饷糈不继,一时断难兴筑。若能因势利导,设法疏消,使横流有所归宿,通畅入海,不至旁趋无定,则附近民田庐舍,尚可保卫。所有兰阳漫口,即可暂行缓堵。”

——这是咸丰帝对黄河改道问题的主张。历史上的咸丰五年是极其艰难的一年,这一年,太平天国运动如火如荼。清政府由于国库空虚,为镇压太平军,维持军费开支,只得下令地方官员就地筹款,同时大量举借外债,才能勉强支撑。在内忧外患之际,清政府想要挤出银子治河,令黄河复归故道,简直是天方夜谭。故咸丰帝暂时支持改道派“自然而治”的观点,做出了军务优先于河务的决策。次年,第二次鸦片战争爆发,加之镇压太平军,清政府为此承担了更加沉重的军费开支。于是到了清咸丰十年(1860年),由于黄河改道,造成江苏故道断流,南河机构闲置,清政府裁撤南河总督及其相应机构,用以筹措军费。此时的清政府已经认可了黄河改道的局面。

铜瓦厢决口虽然受到了气候、地质、河床淤垫等多重自然因素的影响,但受到当时极具动荡的政治局势的影响,清廷出台了“暂缓堵筑”口门的应对措施加速了改道的形成。虽然清廷内部围绕河务相关问题争论不休,但是并无重视河工事务的现象。虽然发生于咸丰五年的洪水很大,铜瓦厢受洪水冲压也形成了决口,但是还没有到不可堵筑的程度。总而言之,本为一次普通的黄河决口,最终形成了历史上的第6次大规模改道,虽然有自然因素,但是更有时局的“人祸”。

复故还是走新

清光绪年间,由于黄河在新河道行水日久,河床淤积严重,漫溢决口频繁发生,灾区百姓几乎无路求生。在这种情况下,清政府不得不正视如何应对河患问题,于是,一场牵动朝野的持久论争再起波澜。清光绪十三年(1887年),河南郑州段黄河水“漫过堤顶”,“值西北风大作,水乘风势,湍悍更甚,遂致大溜全掣,口门现宽三百余丈,迤下河身渐见消涸”,是铜瓦厢黄河改道以来最为严重的一次决口,致灾极为严重。由于郑州地处铜瓦厢之上,决口又发生在南岸,所以铜瓦厢口门以下河南、直隶、山东段河道断流。如此大规模的黄河决口事件引起了朝野上下的广泛关注。不仅如此,西方国家也给予了密切关注,甚至尝试以渗透技术与资本介入治河,扩大殖民权益。

此次黄河决口对于原持分减南河故道之说者可谓是天赐良机。分减南河故道是主张分流而非全河归复,其大致做法是,“黄河若从铜瓦厢东南分行,以江南、山东向容全黄河之河身,各分一半,水不出槽,防守自易”。曾主张分流南河故道的广西巡抚张曜一改之前的分流之说,转而请求将铜瓦厢口门堵合,约费不过10余万金。然而,持反对意见的成孚等人也意识到了这次决口意义非常,转而主张“暂行缓议挽归故道”。这样一来,新旧河之争在一个更大范围内展开,双方争论的焦点也逐渐转变成了决口堵还是不堵的问题。

决口发生后,清政府堵筑郑州口门之意比较坚决。就在朝野上下纷纷论争之时,清政府全力筹集堵筑决口之需,各省捐输,挪借洋务款项,举借外债,截流厘金税等,这也在很大程度上预示着,决口堵筑之日,便是争论平息之时。虽然郑州决口的堵筑工程颇费周折,但是口门最终得以堵筑。随着黄河回归山东河道,牵动朝野的新旧河道之争便逐渐平息。

纵观清廷内部围绕新旧河道问题展开的长期争论,表面为改道论与复故论两种观点的交锋,并非是两派力量的孰强孰弱,实际上夹杂各种矛盾与利益冲突,是清廷为了考量国内外大势调整的战略发展所左右的。及至光绪年间,虽然山东新河道水患异常严重,引起了清廷的关注,也引发了有关新旧河道问题的新一轮争论,但当郑州决口危及江南财赋时,清政府的态度才异常坚决。至此,黄河改道之争终于尘埃落定。

在晚清“三千年未有之大变局”下,河务逐渐失去了昔日的殊荣而退居次要地位,无可辩驳地游离出了国家事务的中心位置,逐步边缘化。但由于黄河泛滥,河务转而又成了一块烫手山芋,各方争论四起,与晚清河务的命运息息相关,从而折射出晚清的官场百态,或为晚清大势的侧面缩影。

河患与内乱

黄河决山左,饥民遍淮徐。耕牛已宰尽,皮角不复余。使者尔北来,治河策何如?治河无上策,荒政无完书。颇闻泽中人,时劫行客车。潢池竟弄兵,扰扰烦剿除。安得龚渤海,解剑畀安居。诵君买犊诗,令我生欷歔。秉鞭尔何人,得毋牧道疏?缅怀古民牧,神往两汉初。

——这是晚清著名诗人丘逢甲描写当时“黄灾”与农民起义的著名诗句。由于晚清时期捻军起义和黄河的频繁泛滥,使广大黄泛区久久不能恢复元气。

晚清的内乱主要是活跃在皖北、豫南地区的捻军,他们聚则为捻,分则为民。在铜瓦厢决口后的第三个月,捻军在皖北会盟,明确了“反清”的目标。他们协助或配合太平军的残余势力作战,渐成气候。对于捻军,曾国藩曾亲自镇压,并将其与太平军相比较。捻军之所以能够迅速发展壮大,与铜瓦厢决口改道后的形势有着密切的关系。铜瓦厢改道造成的有利地势,为捻军的发展创造了千载难逢的机会,黄河改道后,出现了成千上万的灾民,使捻军在短时间内迅速发展壮大。不过,进入山东腹地的捻军却被黄河新河道这一天然屏障阻挡,清军死死把守黄河防线,最终将捻军消灭在了黄河以南。以至于后来李鸿章在受命勘察山东黄河地形时还念念不忘,直言“东北岸防堵有此凭依乃百世之利”。

銅瓦厢之殇

黄河,这条中华民族的母亲河,在滋养中华五千年文明的同时,也被记录为“自古为中国患”“华夏水患,黄河为大”,历朝历代无不对其进行治理,也正因为如此,黄河水患与国家政治之间联系密切。晚清时期,内乱迭起,外患频仍,清政府忙于内忧外患,无暇顾及河务。铜瓦厢改道后,先后涌现出了大量基层官绅百姓自行修筑民埝。(民埝,即民修民守的堤,在行洪区内群众用以保护耕地和农舍所修建的堤工。)随着之后官修大堤提上日程,担负重任者也由河督转变成为地方督抚,也昭示着晚清黄河治理向地方化转变的趋势。

民国时期,黄河连年决溢,国民政府制定了《统一黄河修防办法纲要》,对治黄事务进行统一领导。自此,河政重归统一。新中国成立初期,面对依然严重的黄河水患,党和国家高度重视,毛泽东主席视察黄河,并发出:“要把黄河的事情办好!”的伟大号召。如今,在河南省兰考县东坝头乡坝头村南的黄河渡口,修建有毛主席视察黄河纪念亭,亭中的青石碑上镌刻着这个重要指示。该碑正对着的就是黄河的最后一道弯,当年铜瓦厢改道发生的地方。

2019年,习近平总书记在郑州黄河国家地质公园凭栏远眺,发出了“让黄河成为造福人民的幸福河”的号召,为新时代黄河流域生态保护和高质量发展,擘画崭新的宏伟蓝图。如何“维护黄河健康生命”,重塑人与河流的关系已经成为新的时代命题。而晚清黄河的悲剧性命运则随着铜瓦厢之殇慢慢地消逝在了历史的洪流之中。若放宽视野更可认识到,历史中的黄河,有风平浪静,也有狂暴肆虐;黄河中的历史,有云淡风轻,也有波诡云谲。而铜瓦厢,早已是不复存在,永久地沉于河底。今天的它,已经不仅仅是一处地名,更是一个带着民族伤痛的纪念,我们会将铜瓦厢永远记在心间。