家里的国境线

一个家是三个国家:我、小友他妈、小友。我们每个人都在宣布自己国家的主权。

客厅的床、卧室的梳妆台、衣柜的三分之二空间,是小友他妈的。卧室的书柜、书桌、椅子、床、衣柜里另外三分之一的空间,属于我。客厅的书桌、和书桌配套的椅子、客厅的书柜、玩具柜、墙的四分之一的涂鸦、从红领巾公园里捡回的有田螺和水草的鱼缸、养了三年的牡丹鹦鹉,那是小友的。客厅的沙发、餐桌、茶几、电视柜、五斗柜、洗手间、厨房则属于我们三个人,三个国家共有。

嘉嘉妹妹来我们家,玩小友的玩具,坐小友的椅子,看小友的图画书,逗弄小友的牡丹鹦鹉,小友的心都要碎了。他觉得自己的领土被侵犯了,于是发布有关规定:

“这个玩具小狗是我最喜欢的,你可以抱一抱它,但不能亲她!”

“不要在牡丹鹦鹉面前大喊大叫,它会害怕的,它会生不出宝宝的!上次我看它,它就把自己下的蛋都吃了!”

我们做小友的思想工作:“友友,你拿点玩具给妹妹玩,她不会要你的。”

“不行,”小友说:“她会摔坏的!”

“那你给她讲个故事吧。”

“我不讲!”

“那你三只小猪呢?”

“三只小猪,我不告诉她在哪儿!”

没有办法,我们只能趁小友上学去,让嘉嘉妹妹在哥哥的王国里遨游。而且,我们还得想方设法在主人回来前,把一切都恢复原样,让主人无法觉察。

相比小友,我的情况更糟。我在我的国土上生活,但似乎没有一样东西真正属于我。

我的书桌和床上,经常放着小友的玩具,小友他妈的内裤,我不停地向他们提出外交抗议,他们仍然我行我素。而我自己的那些书却无法长久地、安全地躺在我卧室的床上,它们随时可能被小友他妈丢进书柜、衣柜,或者垃圾桶。

小友他妈觉得我买的书太多了,我的三个书柜里都塞得满满当当,可是还有书不断地从外面送到我们家来。这些书在来到我们家后,就开始四处流浪。我曾放在小友他妈的化妆台上,被丢到了地上。我也曾偷偷地把它们放进了小友的书柜,被小友发现后,它们被驱赶出来,开始逃向厕所的小凳子、马桶盖、客厅的沙发、电视柜、五斗柜、餐桌,或者随便什么角落,它们像一群找不到祖国的犹太人,最后来到我乱糟糟的床上。

我自以为是地认为,这是我的书,而我的书在我的床上,这是属于我自己的国土,应该没有人再驱赶了吧。

没想到,我太天真了。

一个月总有那么几天,小友他妈在客厅里向我发出最后通牒:“把你的书马上拿走!”

“为什么?”我提出抗议。

“因为我同事要来吃饭,我不想让她们看到你邋里邋遢的床!”

“你把卧室门关上不就完了吗?”

“不行,限你五分钟内马上把书移走!我的同事就快到了!”

我深切地感到弱国无外交,只好屈辱地为我的书寻找下一个落脚之地。

我知道,如果我自己不及时地对小友他妈的话做出积极的反应,小友他妈就会帮我清理了。她会把我的书丢向某个我从此再也找不到它的角落,或者卖给楼下那位收废品的老头。如果我跳上跳下,像个猴子一样发泄我的怒火,那么小友他妈会把一句“我的好心被你当成了驴肝肺”的话留给我。

小友他妈,好像强大的美国,对我的王国指手画脚。而小友的命运也雷同于我。他经常带他的小伙伴来家里,朱玥昕、牛牛、盛典,是最常到来的几个。他们在床上,地上,沙发上,展开各种各样、脑洞大开的游戏。

他们会在床上不停地跳跃,越跳越兴奋,而他们对我这个大人竟然像不存在似的,跳得更高了。

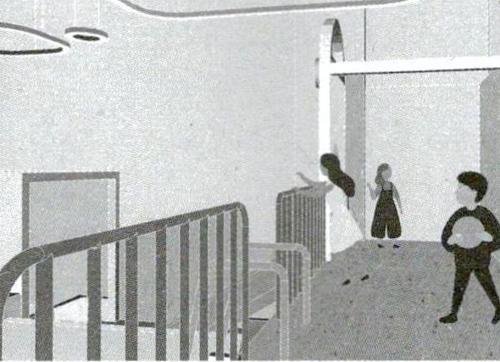

他们还会搭房子。

上帝保佑,不要让小友他妈在此刻回来,因为这一切是不允許的。

有时候,小友被他妈妈抓个正着,他和小伙伴们灰头土脸的样子让我幸灾乐祸,而我自己的厄运也一起来到了。

小友他妈说:“笑什么,你也是一丘之貉!外面的阳光正好,你把被子拿到楼下去晒一下,几年不洗不晒,都发霉了。”

我据理力争,但交涉失败,只好抱着被子下楼。

回到家,我还得清扫床下的灰尘。台湾歌手伍佰的音乐在手机里恰到好处减轻了我劳作的无聊。我入迷地跟着音乐哼唱,却无意在床底发现了一条可怕的虫子。

我为我的领土出现了这些虫子而感到尴尬,感到羞愧,小友他妈似乎更有理由对我的国土指手画脚了。

直到晚餐的到来,小友、小友他妈,还有我,我们三国领导人重聚在家里唯一的餐桌前。大汗淋漓的老大端上可口的饭菜,作为弱小邻邦的我和小友,则不卑不亢地坐在另外两张椅子上,等待着命运的发落。

编辑/虽然