基于医院信息管理系统的上海市松江区糖尿病患者药物使用情况研究

马纪林,张雪平

随着人们生活方式的改变和社会人口老龄化进程的加剧,糖尿病正成为一种全球范围内的慢性流行性疾病,每年以6%的速度增长[1],据国际糖尿病联盟估计,到2030年,世界范围内2型糖尿病患者数量将达到5.92亿[2]。最新资料表明,中国是全球糖尿病患者人数最多的国家[3],糖尿病患病率为10.9%,糖尿病前期患病率为35.7%,40岁以下患病率高达5.9%,60岁以上老年人的发病率已高达20.2%[4],其中95%以上为2型糖尿病[5]。糖尿病已成为人类继心脑血管疾病、恶性肿瘤之后的第三大杀手,约70%的2型糖尿病患者死于心血管并发症[6-7],糖尿病患者心脏病的发病率是非糖尿病人群的2~4倍,死亡率高5~6倍,与非糖尿病人群相比,中国成人糖尿病患者的平均寿命将缩短9年[8]。糖尿病的管理不仅要实现理想的血糖控制,更要通过良好的代谢控制达到预防慢性并发症、提高患者生活质量及延长患者寿命的目的。大量大型流行病学研究证实不良的血糖控制和与年龄相关的病变共同作用,加速糖尿病并发症的发生[9-11]。但一项全国性的横断面研究结果显示,在所有糖尿病患者中,仅32.2%的患者接受了降糖治疗;在接受降糖治疗的患者中,只有49.2%的患者实现了糖化血红蛋白(HbA1c)<7%[4]。因此合理选用降血糖药,加强对糖尿病的治疗显得尤为重要。基于此,本研究分析上海市松江区2016年10月—2017年9月糖尿病随访管理人群糖尿病药物的社区利用情况,并对其变化趋势及影响因素进行讨论,以期促进降血糖药的合理使用,改善人群糖尿病治疗水平。

1 资料与方法

1.1 资料来源 选择2016年10月—2017年9月纳入上海市松江区健康管理平台的31 199例2型糖尿病患者作为研究对象;利用结构化查询语言(SQL)语句排除“用药医嘱”缺失的数据,从上海市松江区14家社区卫生服务中心的医院信息管理系统(HIS)中提取出有用药记录者29 379例,共73.9万余条用药医嘱、生化指标等医疗数据记录,其中有20 152例使用了降血糖药。

1.2 研究方法

1.2.1 数据清洗 将所提取的HIS数据导入SQL数据库(数据库版本 MSSQL 2014)中建立数据结构,将提取的73.9万余条记录完全容纳数据信息中,然后将提取的数据按数据表格需求进行分类整理、汇总和分析。根据国际疾病分类编码(ICD-10)、《新编药物学》(17版)[12]对疾病分类、药品名称等数据采用自动比对和人工校验相结合的标准化清洗处理:使用SQL对诊断名称和药品名称进行统计汇总,统计共出现了2 524个不同药品名称(主要原因是由于药品信息录入不规范,通用名后加不同备注信息、通用名和商品名混用等)。根据国际疾病分类标准编码ICD-10,药物的解剖学、治疗学、化学分类法(ATC)及《新编药物学》(17版)[12]确定降血糖药物品种通用名和类别,采用人工对照方法将2 524个药品名称一一对照,以通用名作为标准名称。

1.2.2 评价指标 采用世界卫生组织(WHO)推荐的限定日剂量(defined daily dose,DDD)分析方法,参照《中国药典》(2010年版)[13]、《新编药物学》(17版)[12]并结合其药品说明书及临床实际情况综合设定各药物的DDD值。某种药物在不同时间、不同地区、不同医院的用药水平和用药差别采用用药频度(digital data display system,DDDs)表示,DDDs=药品的总用药量/该药的DDD值。人均DDDs=某年度总DDDs/该年度人数。某药的DDDs大,说明用药频度高或使用人数多,或用药强度大,说明对该药的选择倾向性大。此外,各种药物的DDDs可以相加,以比较同类药物的用药频度及不同阶段药物使用频度,使得不同地区、不同国家及不同阶段的药物利用数据具有可比性,以便于发现药物利用的趋势,以及对药物使用的监测和管理。采用药物利用指数(drug utilization index,DUI)判断分析每种药物使用的合理性。DUI=DDDs/实际总用药天数。若DUI<1,说明医生用药合理,若DUI>1,说明医生用药的日剂量大于该药的DDD值,用药不合理。采用空腹血糖(FPG)、餐后血糖、尿糖、HbA1c、果糖胺进行血糖监测;其中,HbA1c是评价糖尿病患者血糖控制的金标准,HbA1c<6.5%为理想目标值,HbA1c6.5%~7.5%为良好目标值[14]。

1.3 统计学方法 采用Excel、SPSS进行统计学处理,正态分布计量资料以(±s)表示,多组间比较采用单因素方差分析;非正态分布计量资料以中位数(四分位间距)〔M(QR)〕表示,多组间比较采用Kruskal-WallisH检验;计数资料以相对数表示,组间比较采用χ2检验或趋势χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

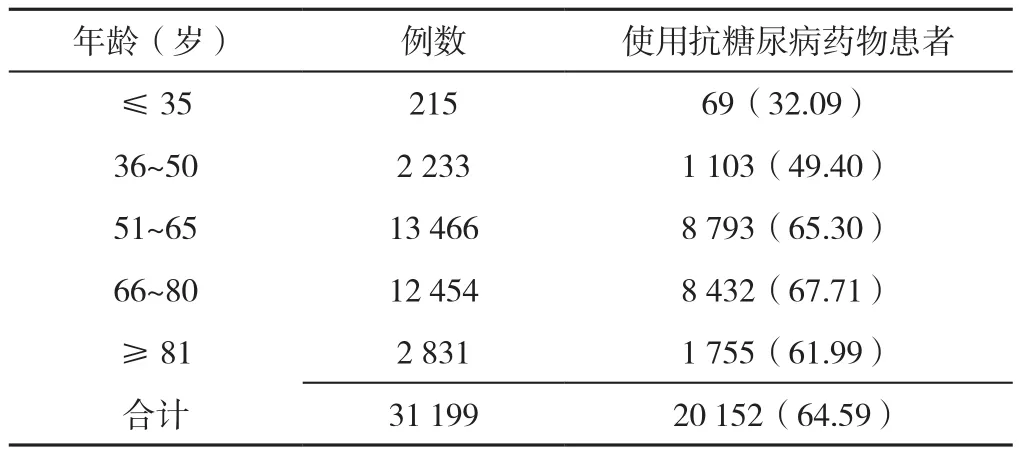

2.1 一般情况 31 199例糖尿病患者中,20 152例使用降血糖药,糖尿病药物使用率为64.59%。20 152例使用降血糖药患者中,男9 820例(48.73%),女10 332例(51.27%),男女性别比接近1∶1.05;男、女平均年龄分别为(64.47±10.49)岁和(67.08±10.02)岁。按年龄进行分组后,糖尿病药物使用率随着年龄的增长呈现升高趋势,差异有统计学意义(χ2趋势=117.824,P<0.001;见表 1)。

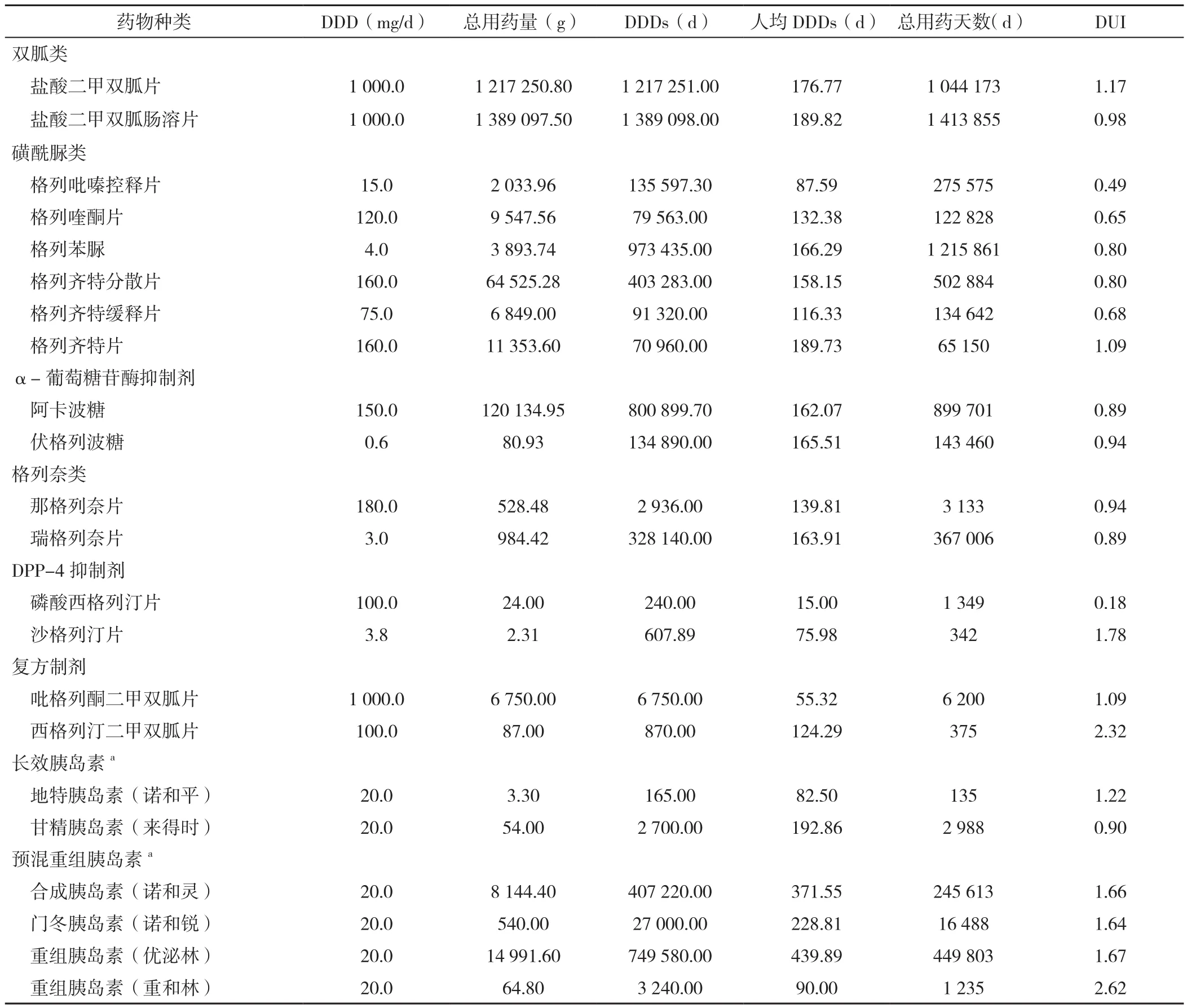

2.2 降血糖药使用情况 本研究使用降血糖药患者所使用的降血糖药共涉及7类22个品种,其中双胍类2种、磺酰脲类6种、α-葡萄糖苷酶抑制剂2种、格列奈类2种、二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制剂2种、噻唑烷二酮类与双胍类复方制剂2种及胰岛素类6种。DDDs排名较前的分别为:双胍类;磺酰脲类中的格列苯脲、格列齐特分散片;α-葡萄糖苷酶抑制剂中的阿卡波糖;胰岛素类中的优泌林、诺和灵。

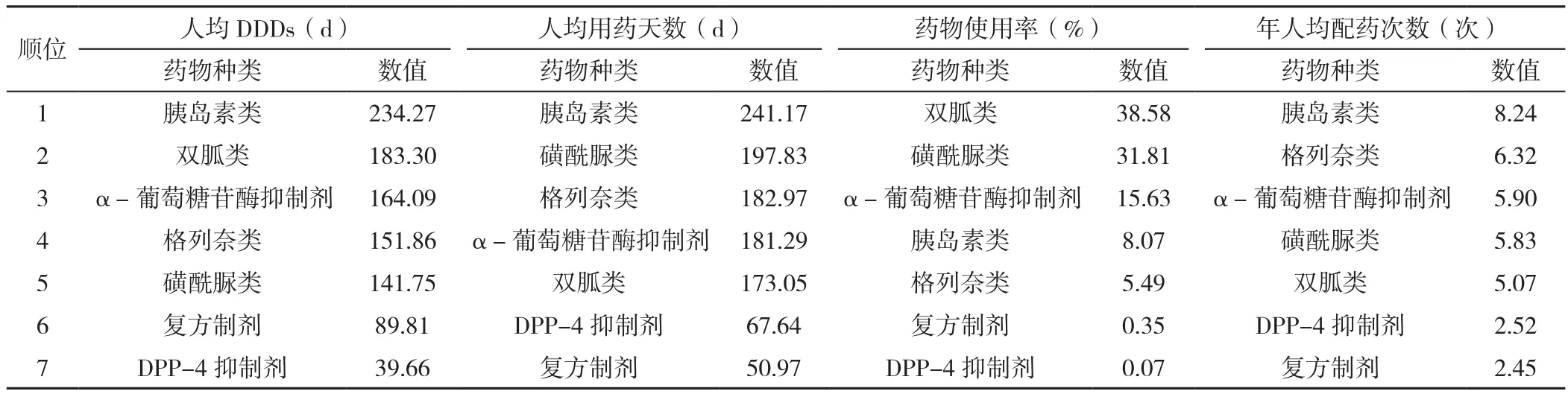

降血糖药物中,双胍类的人均DDDs为183.30 d、人均用药天数173.05 d、DUI为1.06,但药物使用率为38.58%、年人均配药5.07次;两种双胍类药物中盐酸二甲双胍肠溶片在DUI与人均DDDs方面优于盐酸二甲双胍片。磺胺类药物的人均DDDs为141.75 d、人均用药天数197.83 d、DUI为0.76、药物使用率为31.81%,年人均配药5.83次;在6种磺胺类药物中格列苯脲相对优于其他同类药物。α-葡萄糖苷酶抑制剂类药物的人均DDDs为164.09 d,人均用药天数181.29 d,DUI为0.90。胰岛素类的人均DDDs为234.27 U、人均用药天数为241.17 d,DUI为1.66,长效胰岛素的(DUI 0.92)优于预混类胰岛素(DUI 1.66),年人均配药8.24次(表2~3)。

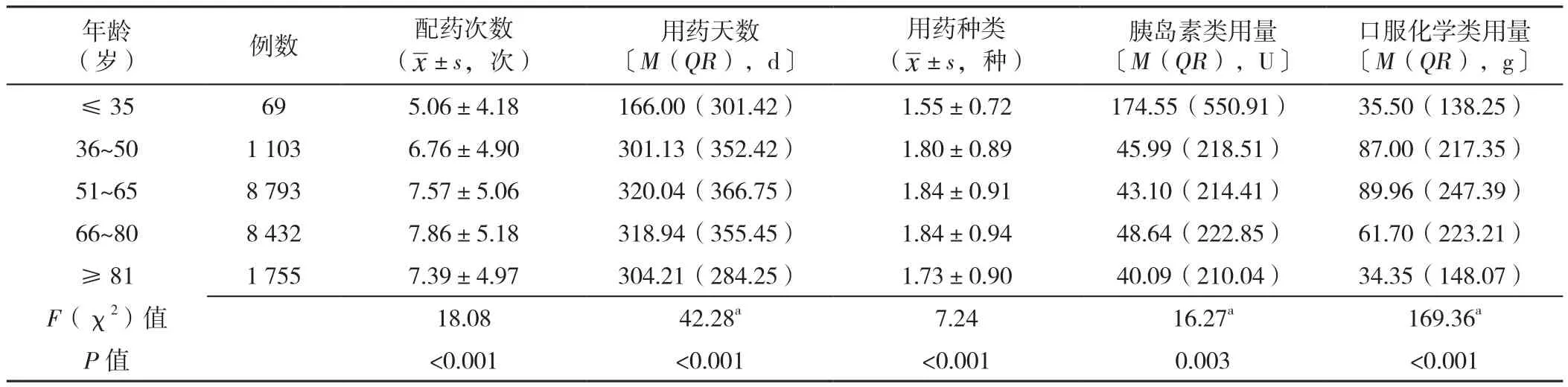

2.3 不同年龄组糖尿病患者用药情况比较 20 152例使用降血糖药的患者平均配药次数(7.62±5.10)次,共计用药天数317.33 d,平均用药种类(1.83±0.92)种,胰岛素类用量占比45.43%,口服化学类用量占比69.40%。不同年龄糖尿病患者配药次数、用药天数、用药种类、胰岛素类用量、口服化学类用量比较,差异有统计学意义(P<0.001,见表4)。

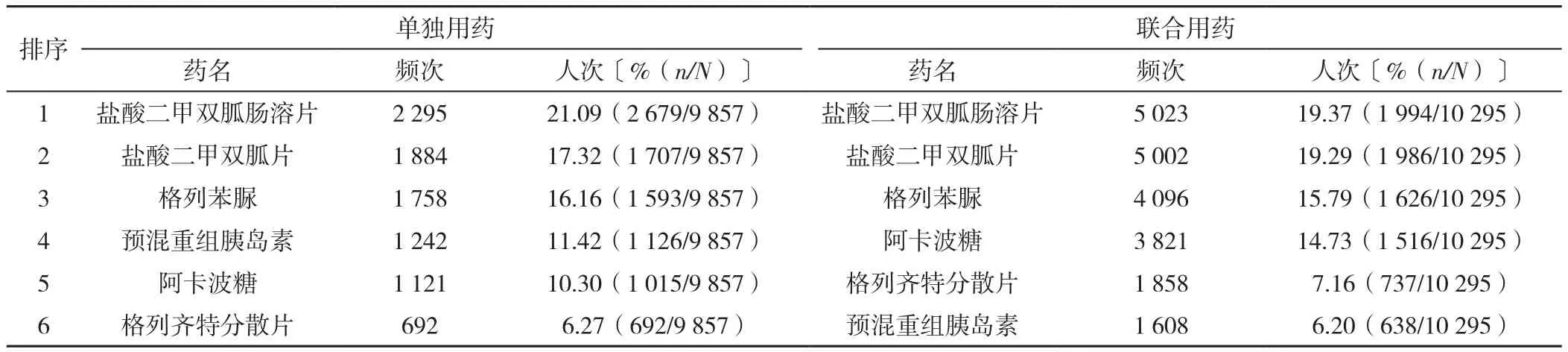

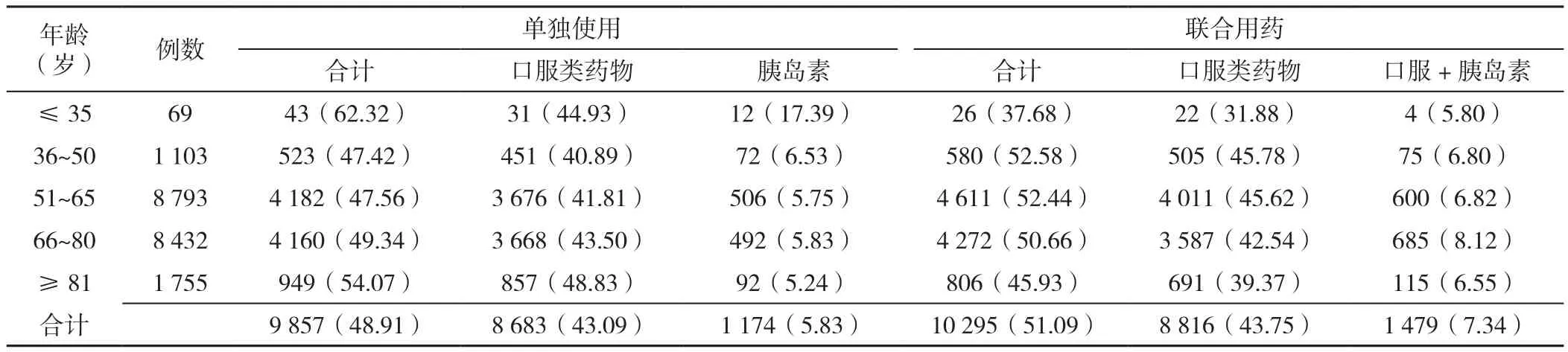

2.4 不同年龄组糖尿病患者单独用药与联合用药情况20 152例使用抗糖尿病的患者中,单独用药者9 857例(48.91%),联合用药者10 295例(51.09%)。二甲双胍类药物在糖尿病患者中无论单独用药还是联合用药,均作为首选药物〔单独用药中占38.41%(3 786/9 857)、联合用药中占38.66%(3 980/10 295)〕,两种双胍类药物在用药频次排序中名列第一、二位。糖尿病患者联合使用药物情况随年龄增长而增加(χ2趋势=8.872,P<0.001)。64.59%(20 152/31 199)的糖尿病患者有使用治疗糖尿病的药物,其中86.83%(17 499/20 152)仅服用口服降糖药,5.83%(1 174/20 152)仅使用胰岛素,7.34%(1 479/20 152)两者均使用。单纯注射胰岛素的糖尿病患者比例随着年龄的增长而下降(χ2趋势=8.045,P=0.005),口服降糖药且注射胰岛素的患者比例随着年龄的增长而升高(χ2趋势=5.562,P=0.018;见表 5~6)。

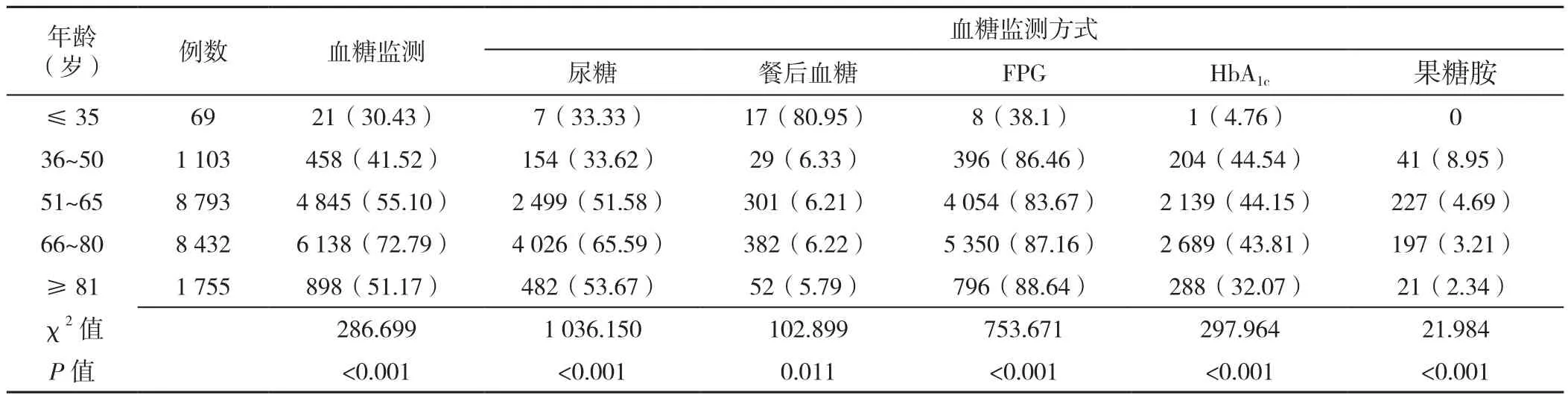

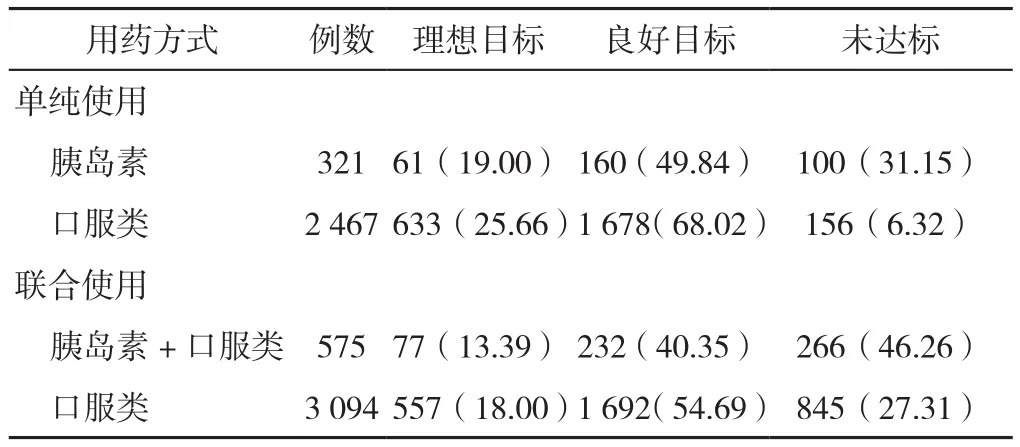

2.5 不同年龄糖尿病患者血糖监测情况 20 152例糖尿病患者中,12 360例(61.33%)进行血糖监测,其中7 168例(57.99%)采用监测尿糖的血糖监测方式,764例(6.18%)为监测餐后血糖,10 613例(85.87)为监测FPG,5 328(43.11%)为监测HbA1c,487例(3.94%)为监测果糖胺。不同年龄糖尿病患者血糖监测情况比较,差异有统计学意义(P<0.01);不同年龄糖尿病患者不同血糖监测方式占比比较,差异有统计学意义(P<0.01,见表7)。注射胰岛素类药物的糖尿病患者HbA1c达标率(理想目标值与良好目标值之和)低于口服降血糖类药物人群(χ2=209.986,P<0.001),并且糖尿病患者人均年监测频率为3次(见表7~8)。

表1 社区卫生服务中心糖尿病随访管理人群中抗糖尿病药物使用情况〔n(%)〕Table 1 Utilization of antidiabetic drugs in a type 2 diabetes population receiving follow-up management from a community health center in Shanghai's Songjiang District

表2 社区卫生服务中心糖尿病患者使用降血糖药物的情况Table 2 Use of antidiabetic drugs in type 2 diabetic patients managed by a community health center in Shanghai's Songjiang District

表3 社区卫生服务中心7类降血糖药物的人均DDS和用药天数、药物使用率、年人均配药次数Table 3 Comparison of average DDS,medication days,and dispensing times per person and use rate of 7 kinds of antidiabetic drugs in type 2 diabetic patients managed by a community health center in Shanghai's Songjiang District

3 讨论

自2015年6月,上海市制定下发《关于进一步深化本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》及8个配套文件,形成“1+1+1”签约服务及分级诊疗,社区慢性病患者在社区诊疗不仅享受门诊诊查费减免与药品零差率政策,并且通过延用处方在社区就能配到大医院的药物。

表4 不同年龄段糖尿病患者用药情况比较Table 4 Comparison of use of antidiabetic drugs in type 2 diabetic patients of different age groups

2型糖尿病是一种多发性和常见性的终身慢性病症,好发于中老年人。治疗该种病症并无特殊方法,多采用药物控制[15]。尽管糖尿病治疗已经得到广泛应用,但是平均血糖水平仍然在升高。上海市松江区64.59%的糖尿病患者使用治疗糖尿病的药物,其中86.83%服用口服降糖药,5.83%使用胰岛素,7.34%两者均使用,并且平均用药343.03 d,年平均配药(7.62±5.10)次,61.33%患者1年内在14家社区卫生服务中心进行过1次以上各类与糖尿病有关的检查。低于福建省77%的糖尿病患者有使用治疗糖尿病的药物(65%使用口服降糖药,15%使用胰岛素,4%两者均使用)[16]。从患者的年龄分布来看,50~80岁为糖尿病主要年龄段,高发人群为中、老年患者,这与我国正逐渐步入老龄化社会有关,也与老年人慢性病多,病情复杂,比起年轻人更容易患上糖尿病有关[17]。同时本研究结果显示上海市松江区不同年龄组糖尿病患者降血糖药使用的种类、数量、用药天数及被动血糖监测均有差异。

表5 糖尿病患者单独与联合用药的前6位药物Table 5 Top 6 six drugs used alone or in combination in type 2 diabetes patients

表6 不同年龄糖尿病患者口服降糖药与注射胰岛素用药情况〔n(%)〕Table 6 Oral antidiabetic agents and insulin injections used in type 2 diabetic patients of different age groups

表7 不同年龄糖尿病患者用药情况与血糖监测情况〔n(%)〕Table 7 Use of antidiabetic drugs and glycemic monitoring methods in patients with type 2 diabetes mellitus of different age groups

表8 不同用药方式糖尿病患者HbA1c达标情况比较〔n(%)〕Table 8 Comparison of HbA1c in patients with type 2 diabetes mellitus with different antidiabetic treatments

二甲双胍是治疗2型糖尿病的首选降糖药物[18]。一方面,二甲双胍能够增强周围组织对于胰岛素的敏感性,并增加胰岛素介导的葡萄糖利用;另一方面,能够增强一些非胰岛素组织对葡萄糖的利用,抑制肠壁细胞对葡萄糖的摄取,降低肝糖输出。由于这种特点,二甲双胍已经成为目前临床上治疗2 型糖尿病的一种最为核心的药物,也是一线用药和联合用药中的基础。本研究结果显示,我区口服降糖药使用频率最高的是二甲双胍,其DUI值趋于1,患者经济负担不重,上海市松江区二甲双胍的使用情况与相应专家共识相符[19]。阿卡波糖是α-葡萄糖苷酶抑制剂,适合以碳水化合物为主食的中国老年糖尿病、伴有肾功能损害或糖耐量减低的患者,被广泛应用于临床[20]。上海市松江区阿卡波糖的DDDs值位居前列,DUI<1,使用较广泛。

约50%的2型糖尿病患者至少合并1种伴随疾病,其中常见的两种伴随疾病为高血压和血脂异常[1],这些伴随疾病将增加2 型糖尿病患者心血管疾病的风险,严格的血糖控制对减少2 型糖尿病患者发生心血管疾病及因心血管疾病导致的死亡风险作用有限,特别是病程较长、年龄偏大和已经发生过心血管疾病或伴有多个心血管风险因素的患者。二甲双胍不但能全面降低血糖,而且有心血管保护的作用,是唯一被证明能够全面降低心血管死亡风险的药物,可降低HbA1c1%~2%,而HbA1c每降低1%,糖尿病相关死亡率可降低21%,心肌梗死风险降低14%[19]。但是,二甲双胍在上海市松江区用药中并没有“全覆盖”(在单药治疗中,仅有38.41%患者服用二甲双胍),没有达到指南推荐的要求。

虽然自2016年4月食品药品监督管理局(FDA)放宽了二甲双胍的应用限制,目前可应用于中度慢性肾脏疾病患者,但仍禁用于重度慢性肾病及肝功能不全等患者。应用于轻中度肾功能不全患者时,需要频繁监测肾功能,根据需要调整用量。此外,使用二甲双胍时还需要全面考虑患者的其他健康状况,尽可能避免在有其他禁忌证时使用,如缺氧、肝功能不全。而本次降血糖药使用情况调查中发现:使用双胍类药物治疗的患者缺乏肝肾功能监测,部分重度肾功能不全者〔估算肾小球滤过率(eGFR)<30 ml·min-1·(1.73 m2)-1〕及肝功能不全者〔丙氨酸氨基转移酶(ALT)>100 U/L〕仍在使用。分析原因有二:一是社区全科医生对于糖尿病规范治疗仍然缺乏足够认知,不少医生还是按经验用药而不是遵循指南的要求;二是糖尿病防治过程中存在着重营养轻医疗的倾向,更注重生活方式和饮食干预,没有重视药物的治疗,这种情况下,糖尿病患者有可能错过最佳“治疗窗”,从而延误病情。

导致高血糖的病理因素众多,任何一种口服降糖药的作用都是有限的,联合治疗十分重要。两种或两种以上的口服降糖药同时服用是指2型糖尿病患者同时服用两种或两种以上作用机制不同的降糖药物。《中国2型糖尿病防治指南》和美国糖尿病学会(ADA)提出绝大多数2型糖尿病患者最终需要联合治疗[21]。而本研究结果提示上海市松江区降糖类药物使用仍以单纯性使用一种药物,并且以口服类药物为主(52.14%);二甲双胍和磺胺类降糖药联用在上海市松江区二联用药中最为频繁,其次是磺酰脲类降糖药联合α-葡萄糖苷酶抑制剂与二甲双胍联合α-葡萄糖苷酶抑制剂。前者对餐后血糖和空腹血糖的降低效果良好,而且价格便宜,后者不仅能明显降低糖尿病患者空腹血糖和餐后血糖,还可改善脂质代谢紊乱,因此作为现今临床应用较普遍的联合治疗方案。近年来,随着对糖尿病的发病机制、口服降糖药和胰岛素的作用机制的深入研究,口服降糖药和胰岛素的早期联合应用越来越受到重视。两者的联合应用可取长补短,减少各自的不良反应,较单独应用有不少优越性。

上海市松江区用药人数居首位的是双胍类,其次为磺酰脲类。可见,社区糖尿病患者药物治疗以磺酰脲类和双胍类单或联用占绝对多数;另外,胰岛素使用率低(仅占13.16%),人均DDS为234.27 d,人均用药天数为241.17 d,年人均复诊配药次数为8.24次,注射胰岛素类药物的糖尿病患者HbA1c达标情况比口服降血糖类药物人群差,糖尿病患者人均年血糖监测频率为3次,且大部分胰岛素类药物DUI>1,提示上海市松江区在胰岛素使用方面极不合理。在社区糖尿病人群中胰岛素治疗未能发挥应有的疗效。

虽然胰岛素治疗是一种强大的血糖控制手段,但在接受不同治疗的患者中,胰岛素治疗的患者血糖控制水平最差,这不仅与接受胰岛素治疗的患者病程长、疾病较重有关,也和与口服药治疗相比,胰岛素治疗涉及更多的环节,尤其是自我血糖监测(SMBG)和根据血糖监测结果所采取的行动等。因此,我国和国际上的指南均推荐接受胰岛素治疗的2型糖尿病患者进行SMBG来指导胰岛素治疗,进而改善血糖控制,提高HbA1c达标率。本调查所收集的数据无法显示患者近1周内SMBG的比例,仅有58.95%的使用胰岛素患者有检测血糖记录,并且检测频率不超过4次/年,因此,启动SMBG及相关教育与SMBG长期记录或许是解决病程较长的2型糖尿病患者血糖失控的办法之一。

但由于老年人常常具有自主神经系统功能受损,交感神经、升血糖激素代偿机制缺陷,身体功能降低,对营养的吸收量减少,膳食不当,营养不均衡,常常出现维生素类缺乏、认知功能障碍、肝糖原储备不足,常服用多种药物(影响降糖药物代谢),伴肝肾功能衰退等。从而引起用药后药物的药性发生改变,药物的作用没有体现或者副作用增强[22],这也决定了老年糖尿病患者对治疗的耐受性较差,更易发生低血糖,尤其是严重低血糖。因此,药物使用过程中要进行全程监测,慎重选择降糖药,考虑药物安全性,避免首选作用强且持续时间长的降糖药,以免发生低血糖。应结合老年人的身体功能、药物效力动力学和药物代谢动力学的特点,科学安排用药时间,使机体内药物始终维持在有效浓度,采取口服、皮下注射等给药途径。还要尽量多次观察患者药物代谢情况和是否出现不良反应,及时与患者及其家属沟通询问服用药物后的身体情况和生理反应。

本文无利益冲突。