我参与审理胡风“反革命集团”案

王森

北京检察机构从合署办公到初具规模

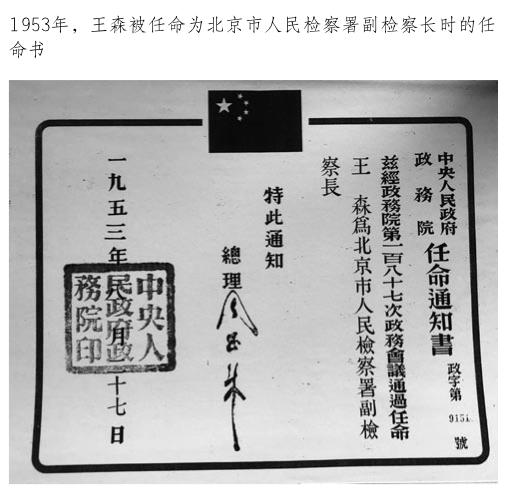

我于1953年下半年从中贸部进出口总公司调回政法口担任北京市检察署常务副检察长。

旧中国没有检察院这一机构,只在法院内部设有检察官。新中国成立之初检察机构很不健全,基本是挂个牌子,实际工作大都由公安局代办。

北京市检察署从筹建开始,就与公安局合署办公,地点在前门内路东老警察局院内,占了老式两层楼十来间房子。当时只有二十来人,设有检察科、起诉科、办公室。每科只有几个干部,并无固定科长。至于人事、后勤等全由公安局包办。罗瑞卿虽是检察长,但因公务繁多,只是挂个名。一个时期,为办事方便,检察长由公安局长兼任。

这种局面一直延续到1954年我国第一部宪法公布。

1954年9月,中华人民共和国宪法公布,根据宪法规定检察署改名检察院,工作独立。此后的工作日趋繁重,特别是对逮捕和大量起诉的刑事案件,都须批准并向法院提起公诉。随着机构的独立,业务量的増加,检察院逐步解除了与公安局合署办公的局面。我们临时选定宣武门内头发胡同旧市府一座库房院,进行了简单修缮改造,搬迁进去。最高人民检察院派来了检察长,又陆续调来一批干部,我仍担任常务副检察长。

我们在头发胡同大约有一年多,后迁入广内槐柏树街新建的市府大楼内办公。人员增加一倍多,“科”早已升格为“处”。至此,北京市检察院初具规模。

合署办公时期我们确定了检察工作的具体业务,其中包括对公安侦查工作的监督;对法院审判业务的监督;对行政机关的一般监督。

我们在高检支持下,在苏联专家、司法部苏联顾问鲁涅夫的帮助下,以苏联各项检察工作为样板,由金珂同志执笔,编写出一套比较完整的合乎中国实际情况的检察工作细则。

我们经过3个月的试点,进行了新中国成立后第一次由检察人员代表国家提起公诉,依照审判程序,进行审判、辩护及法庭辩论的试点。由于是第一次,上级领导格外重视。当时担任司法部部长的史良同志,中央主管政法工作的魏文伯同志及彭真同志的助手都亲临法庭旁听。整个起诉及案件审理赢得中央和市领导的充分肯定,他们对建立起新中国自己的检察审判程序给予高度的赞许。这套程序延续至今,虽有一些修改,但无大动。

审理胡风“反革命集团”案

就在北京市检察院初具规模,我们正规化办公后不久,遇到了重大的政治案件,即审理胡风“反革命集团案”。按法律程序要求,我这个常务副检察长将要代表国家向法院提起公诉。毛主席很重视此案,并有批示。

由于事关重大,从中央到政法系统以至北京公检法组成了联合专案小组,罗瑞卿担任组长,很快将此案定性为“反革命集团”。然而具体工作是要求我们去做,我们必须找出具体材料为“反革命集团”充实内容,如:胡风的反党、反社会主义言论及其纲领;集团的组织机构;骨干分子……据说牵扯到全国两千多人,这个数字令人触目惊心。我长期在白区工作,习惯于上下之间的单线联系,系统里出现叛徒也是极个别的。眼下这么多人有问题,他们的政治生命都要由我们定夺,我内心唯恐出现差错。因为判定一个反革命,不仅他个人将受到严惩,连他的家人、社会关系都要受到影响。“三反”运动中,我在中贸部中国进出口总公司领导运动,被迫按上面规定的数目“打老虎”,就已经冤枉过好同志,心中的隐痛一直未消。在检察院,又赶上如此庞大的反革命集团案。我惶恐不安,每天都在告诫自己,必须把每个犯罪嫌疑人、把每件事都調査明白,了解清楚,才能作结论。我花了三四个月的时间,埋头看材料,分析研究案情。我首先看了胡风写给党中央的《关于几年来文艺实践情况的报告》,即“三十万言意见书”。其主要内容为:一、几年来的经过简况;二、关于几个理论性问题的说明材料;三、事实举例和关于党性;四、作为参考的建议。胡风《意见书》前面还附有给党中央毛、刘、周的信。

这份“三十万言书”写于1954年3月至6月,7月份胡风把它送交中共中央政治局。

胡风为什么要写这份“万言书”呢?又为什么偏偏在1954年上半年写呢?我必须搞清楚他此举的背景。

文艺界的宗派主义是冰冻三尺,非一日之寒。解放前我虽长期在京津做地下工作,但由于自己一向喜爱文学,经常看些左翼作品,同时对革命文艺队伍中的观点、意见分歧与派性争论也略知一二。在这次办案中又系统査阅了过去的一些材料。从这些材料来看,长期以来革命文艺界内部的派系争论,门户成见越聚越深。一直延续到新中国成立以后,不仅没有消除,反而对立更深化了,胡风是在野的一方面。我的感受是这些多是学术上的争论,即便有过激的言辞,偏激的观点,也不能定性是政治问题,更不能上纲上线为反革命集团。

1954年10月,有人发表文章批评俞平伯的“《红楼梦》研究”。10月16日毛主席给中央政治局同志和有关同志写了《关于〈红楼梦〉研究问题的信》。同年10月底到12月,全国文联主席团和中国作协主席团联合召开会议,批评俞平伯和《文艺报》负责人。胡风本来对《文艺报》就有看法,他又是文联委员和作协理事,便在会上作了两次发言,指责《文艺报》对阿垅、路翎、鲁藜等青年作家的批评是资产阶级对马克思主义的进攻,是压制新生力量。当时不少人认为胡风是借批评《文艺报》泄私愤。文化界继之转入了对胡风思想的公开批判,时为文化部副部长的周扬发言《我们必须战斗》,带有总结性、动员性、煽动性。

1955年1月,中宣部给党中央上书:《关于批判胡风思想的报告》。1月26日,中央在宣传部报告上批示:“胡风的文艺思想是资产阶级唯心论的错误思想。”还指出:胡风披着马克思主义外衣,长期进行反党反人民活动,必须加以彻底批判。

此后,全国文艺界,大专院校等掀起批胡热潮,无限上纲上线。

1955年5月13日、5月24日、6月10日《人民日报》又分三批公布了《关于胡风反党集团的一些材料》,使得批胡热潮进一步升级。头两批材料主要是胡风与一些作家的书信往来,其中有舒芜交出从1943年到1950年胡风写给他的34封信,报纸并未公布书信全文,只是摘取批胡风思想的“有用”部分,结集为第一批材料。第二批材料也如是,第三批材料我感觉没多少具体内容,但《人民日报》的编者按语却令我十分震惊。按语断定胡风等人“是帝国主义和蒋介石国民党的忠实走狗,他们伪装革命,潜藏在进步人民内部,采取各种反革命策略,干着反革命勾当”。1955年5月18日胡风被逮捕。

我的思想有些糊涂了,紧跟也跟不上。我实在弄不明白,胡风怎么是反党分子?胡风幼年是湖北蕲春的放牛娃,每天拾柴草,11岁才开始上学。之后被新文学吸引,积极参加“五卅”运动,追求进步光明,先后进入北大预科、清华英文系,1929年东渡日本,受到普罗文学和苏联文学影响,在日本从事马克思主义和普罗文学运动的革命活动,与江口涣、小林多喜二建立了友谊。他参加日本反战同盟和日本共产党。1933年春,因在留学生中组织左翼抗日文化团体被捕,不久被驱逐回国。在上海,胡风任左联宣传部长,数月后改任书记。他敬重鲁迅,鲁迅也赏识他,认为他是热血青年。抗战爆发后,胡风又在国统区文化界做了很多有益于我党的工作,积极创办革命刊物,他执着、勤奋、刻苦。不能因为他与周扬等思想不投合,观点各异,就定为反党反革命。当时我思想不通,内心极度苦闷,但又不能跟别人讲。爱人看出我茶饭不思,夜不能寐,但我也不敢和她细说。记得有一次和秦兆阳(他當时是《人民文学》小说组组长)见面,他问我胡风究竟有罪无罪?我支吾道:不能说无罪,他若无罪,不会逮捕他,但到底有多大罪,还定不下来。我承认自己胆子小。我心想,此案是毛主席定的性,我怎么敢反对!在联合小组开会时,我只能是不发言,或少发言,但也不敢说胡风案够不上反革命集团案。我承认自己不如作家、画家吕荧,他敢在对胡风的大型批斗会上站出来发言,平和自然地讲:“同志们,你们错了,胡风不是政治问题,是学术问题,学术上有不同观点是允许的,不应该这样对待他,他的意见中央可以接受也可以不接受,怎么能说他是命令中央,反对中央呢?”吕荧这一发言,会场大乱,有的叫他滚下来,马上有两个年轻人把他揪了下来,驱逐出会场。若不是看他年纪大了,平日又是老好人,还不定怎么整治他呢!可我是将要作为国家公诉人的检察长呀,我不能不服从领导的决定。

我1925年读初中时就参加了革命,1926年1月入党,信念坚定,从不动摇,蹲大牢,受酷刑,我都不怕。几十年在白区工作,党让干什么就干什么,从没有向组织提过条件,从没有考虑过自己的名利,为了解放中国的劳苦大众,我甘愿献出自己的一切。但我没有在解放区工作过,对行政工作,特别是党内的路线斗争及复杂的人际关系十分陌生,很不适应。新中国成立后我公开了身份,组织看我是个老党员、老同志,不断委以重任。在检察院,我埋在胡风的案子里研究来研究去,认为胡就是学术问题,是观点、意见的分歧但自己无力改正此案。怎么办?想来想去,决心不当这个检察长。我打定主意退却逃避,摘掉副检察长这顶“乌纱帽”。

弃官从文,找刘仁要求调到文联搞写作

随着胡风案的步步升级,肯定要重判。于是我连着去找市领导刘仁,我强调自己在白区地下单枪匹马干惯了,做行政工作很不得力,同时我拿着自己发表过的几篇文学作品给刘看,要求调到文联搞写作。刘仁终于答应了我的请求,免去了我的“乌纱帽”,我如释重负,立即去市文联报到,甚至连工资关系都没顾上转,一年多没有薪金也不愿声张,恐怕刘仁改变主意,再将我调回去。

时隔多年,回首往事,我深感自己那时回避现实,逃离矛盾是党性不强的表现,无法与刚正不阿、对党敢讲真话的彭大将军相比。但我也不愧悔,历史证明我内心对此案的判断是正确的。胡风等人蒙受了长期的冤屈和苦难之后,党中央终于改正了错案,给他们平反,恢复了名誉。我内心感到莫大的宽慰。

2003年5月定稿于中关村

责任编辑 周峥嵘