新形势下的博物馆教育

文|鲍丽娟 (中国国家博物馆 北京 100006)

一、博物馆的过去与当下

(一) 致我们过去的博物馆

不断变革着的时代,给博物馆带来了接踵而来的挑战。21世纪伊始,我们开始对博物馆进行重新定义。那些司空见惯的博物馆实践被放在众人瞩目的地位,来进行再评估;那些旧的博物馆理论,也被不断地翻出来,被新的概念所颠覆。来自于文化、社会和新政策的源源不断的挑战,旧有的博物馆模式不得不重新思考她们的功能,盘点她们的活动,再规划她们的教育理念。

诚然,当今的时代,很多事物都被无休止的、正在进行中的现代化进程打上了烙印,博物馆同样被这种现代化所牵扯。博物馆因为其功能和影响力而被人们详细地考量、分析、评论,被大多数人断定应具备现代性。所以,一种新的对观众研究的思考认为:博物馆和观众之间存在着活态的关系,并且对藏品的阐释应在大多数的博物馆中居于重要地位。所以,博物馆的角色不再局限于对物的保存,它们也应该让藏品为全人类共享,以及进行不断地再阐释。博物馆在被卷入所谓的“现代社会”“后现代社会”争论的过程中,也曾一度被描述为具有压抑和独裁特点的、一成不变的现代主义的烙印。然而事实确也如此,一些博物馆仍墨守陈规。但是也有一些博物馆却跨越文化的局限,以灵活和创新的积极态度去面对社会发展所带来的挑战。甚至有研究者提出了“后博物馆”的定义。“后博物馆”的一个特征是对博物馆的新形象和新特点的再认识。它所呈现出来的主要维度之一,是文化、交流、学习和主动接近博物馆观众方法之间所表现出的复杂关系;第二个基本的因素是博物馆对社会发展的推动作用,和对社会平等的倡导。而实现这些目标的方法就是对文化艺术品的再呈现、再创作,以此持续不断地彰显自我价值,这些都表明博物馆作为社会的一部分,主动对社会承担的责任。

联合国教科文组织(UNESCO)世界文化与发展委员会(WCCD)在1997年发表一份调查研究报告《文化多样性与人类全面发展》(Our Creative Diversity:Report of the World Commission on Culture and Development)。其中就博物馆的责任提出:“在我们检讨关于文化的种种不同定义时,博物馆往往起到非常关键的作用,因为它代表一种明确的或隐藏的价值系统,用来判断什么是文化中‘最重要的东西’。又强调:有远见的博物馆领导人,会积极促进社区的参与,博物馆学家应与其他领域的专家携力走出博物馆的围墙,共同致力于提升平民的知识水平,他们的工作不只限于馆内的藏品,而要扩大到整个物质与非物质形态的历史文化遗产,他们的服务对象应扩大到现在与未来的(潜在的)社区民众。

随着博物馆不断地进行自我更新,她们开始成为社会的重要角色。而这种角色的确立,是基于博物馆通过阐释所进行的文化生产工作,如同英国学者艾琳 · 胡珀 · 格林希尔(Eilean Hooper Greenhill)所言:随着文化成为社会的中心,及其相关联系者身份的确立,所阐释的知识在社会关系中作为实践的背景而存在,阐释的进步就必须要表现为对不断变化的文化创想进行匹配,而不能一直以中立的态度出现。1. Eilean Hooper-Greenhill, Museum and Education: Purpose, Pedagogy, Performance, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2007.博物馆利用器物、绘画作品、摄影作品、模特、文本进行展示和阐释,从而建构一种视角,展示一个故事抑或对资源进行再创造,以供观众们学习,这些具体的阐释工作构成了博物馆课程的框架和主旨。在博物馆界,这个不断升温的议题,怎么样进行讨论,又到哪里才是终结,我想是一个需要不断摸索的过程。既然博物馆成为文化中心的论断已出,那么接踵而来的疑问也就出现了:博物馆能够教给我们什么?对于在博物馆学习,许多人更多关注的是教育的方法,即如何利用藏品进行教学,观众如何从中获得知识等问题。实现我们是谁和我们能够做什么二者之间的转换,是学习目的之一。同时,学习不仅仅是技巧和真理的积累,也是一个不断蜕变的进程。2. Eilean Hooper-Greenhill, Museum and Education: Purpose, Pedagogy, Performance, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2007.博物馆和美术馆作为教育场所,有一点是绝不能忽略的——从文化发展的视角来看,博物馆作为文化的发生场,需要同学习者之间建构文化认同感。

(二) 当代语境下的博物馆

自第一座博物馆诞生至今,博物馆经历了十几个世纪的发展和完善,形成了自身的展示体系乃至博物馆学理论框架。随着社会的变革,博物馆学研究正在经历着新博物馆学的讨论,博物馆的展示也向着多元化方向发展,尤其新媒体的诞生加速了博物馆从传统的橱窗展示向数字化展示的蜕变。

① 纽约那古奇博物馆教育场景

② 纽约现代艺术博物馆教育场景

自国际博物馆协会(ICOM)1946年成立并首次对博物馆进行定义以来的70多年间,国际博物馆协会共对博物馆定义进行过7次修改。国际博物馆协会于2019年将以下内容作为新的博物馆定义:博物馆是用来进行关于过去和未来的思辨对话空间,具有民主性、包容性和多元性。博物馆承认并解决当前的冲突和挑战,为社会保管艺术品和标本,为子孙后代保护多样的记忆,保障所有人享有平等的权利和平等获取遗产的权利。博物馆并非为了盈利。它们具有可参与性和透明度,与各种社区展开积极合作,通过共同收藏、保管、研究、阐释和展示,增进人们对世界的理解,旨在为人类尊严和社会正义、全球平等和地球福祉作出贡献。3.崔波、杨亚鹏:《博物馆定义大盘点》,《中国文物报》,2017年10月25日5版。ICOM对博物馆的最新定义代表了国际博物馆界最广泛的共识,这种共识是伴随着近十年来全球政治、经济、文化、科技等发展变化对博物馆带来的冲击应运而生的。由此可见,使博物馆具有多元性、保护多样记忆、让民众享有文化遗产的权利是博物馆的时代课题。

在Web 2.0时代,网络资源和虚拟现实技术是公众最直接的参与方式,虚拟现实技术具有的沉浸性、交互性以及想象性,是当今博物馆展示需要尝试的新理念。提出将VR技术应用于博物馆的人是来自雅典大学(National and Kapodistrian University of Athens)的玛丽亚 · 鲁索(Maria Roussou)。她于2001年在《沉浸式虚拟现实在博物馆中的应用》(Immersive Interactive Virtual Reality in the Museum)一书中阐述了随着VR技术的成熟,作为文化中心和娱乐场所的博物馆可以利用先进的虚拟现实技术来扩大他们的教育潜力,同时提供给观众一个具有公共教育和娱乐性的学习场所。2004年在计算机图形国际会议(Computer Graphics International Conference)中,拉科努尼亚大学(Universidade da Coruña)的路易斯 · 埃尔南德斯(Luis Hernández)在《体验空博物馆:在可移动沉浸式VR房间展示文化内容》(The Experience of the Empty Museum: Displaying Cultural Contents on an Immersive, Walkable VR Room)一文中表示观众可以通过虚拟现实技术实现与博物馆展品之间的交互,并用案例验证博物馆虚拟展示的可能性。伴随着虚拟现实技术在理论、技术方面的进步,其在国内已有不少成功案例:在国家博物馆展出的《清明上河图》利用虚拟现实技术让观众在参观展览时通过视、听、嗅觉和触感更深层面地感知展品的内涵,通过互动参与达到与受众情感上的“心灵沟通”。

新博物馆学于上世纪末,伴随着彼特 · 弗格(Peter Vergo)主编的论文集《新博物馆学》出版面世,正式进入学术视野。什么是新博物馆学呢?简单而言就是,在新博物馆学的理论和诉求中,“博物馆”不再局限于一个固定的建筑空间内,而需要变成一种“思维方式”,一种以全方位、整体性与开放式的观点洞察世界的思维方式。也可以理解为,新博物馆学旨在关怀社会和人的发展,而不再局限于“物”,并由此提供了一种新的“以人为本”的人文关怀思路。

新博物馆学者的论点可以概括为以下几点:第一,以人为本。强调要把传统博物馆以“物”为导向转变为以“人”为导向,即对当代人群社会问题的重视。第二,强调博物馆在终生教育中的独特作用。传统博物馆以简单的单向灌输的方式为主,新博物馆学认为,博物馆作为社会教育的开放式机构,理应承担起终身教育的重任,不仅让观众获取知识,还要使之学会运用知识、创造知识,培养人们的创造能力。第三,尽可能利用高科技的传播手段,把科技成果与社会联系起来,建立数字化博物馆。第四,反对单元文化,强调宣扬文化的多样性,保护原住民文化。第五,主张多学科融合共建和伦理重视。随着社会的发展,博物馆学的内涵将是多学科多元化的展示和教育的平台。

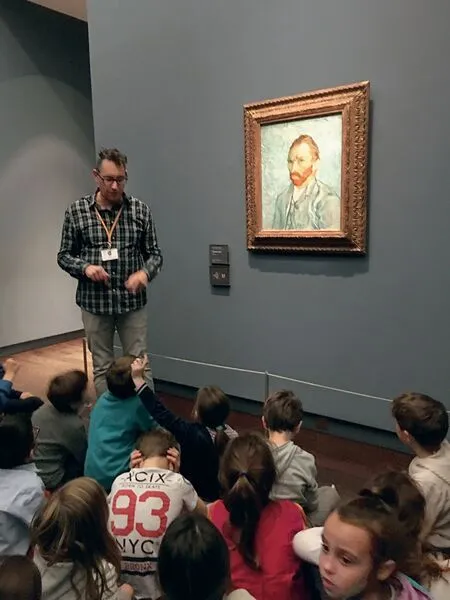

法国奥赛博物馆教育场景

其中第一、三点是本文关注的重点。博物馆传统实体静态的、缺乏互动的灌输式展示方式已不能吸引当代观众,特别是年轻群体的注意。传统展示在人们日益增长的体验需求下,越来越无法满足参观者对展品展出形式的高体验度的需求。博物馆展示的体验性和参与性是未来博物馆发展的重要趋势。如何借助新技术突破现有展示的局限来解决观众与博物馆展示之间的矛盾是解决博物馆发展的重要方式。信息化时代已经到来,互联网、移动设备逐渐普及,更多新颖展示形式吸引着年轻群体,因此,传统实体博物馆要进行科技创新,融合新技术、新发展,充分发挥博物馆为社会发展提供的服务、学习、教育、娱乐等功能。

二、作为教育机构的博物馆

博物馆在当今社会重塑自我身份,它们所承担的教育目的成为优先考虑的问题,其提供教育的深度和广度不断地拓展。进入21世纪,国际博物馆界普遍认为博物馆教育是艺术博物馆存亡的关键。4.王红媛:《为教育的艺术空间——中美艺术博物馆教育研讨会综述》,《美术观察》2008年第10期。另有美国博物馆协会在题为《新世纪博物馆》的报告中指出:如果收藏是博物馆的心脏,那么教育就是博物馆的精神——教育能够使展示的作品以及作者思想以一种传递信息及富于启发性的方式呈现出来。

(一)博物馆教育职能的彰显

19世纪末,博物馆教育问题在国际社会浮现出来,教育被视为是博物馆特点的一部分。1880年,美国学者詹金斯在其《博物馆之功能》一书中明确指出:博物馆应成为普通人的教育场所。那个时候,教育普遍被视为是人类掌握知识、传承文明的基础,个体通过所受到的教育获得人生中所希望的身份,确立一定的社会地位。博物馆承载了人们通向美好社会的期望,这种期望通过作品中呈现出来的艺术教诲而实现;从另一方面讲,博物馆通过对美好事物的阐释,也承载了增长公民权的教化责任。然而,19世纪的博物馆教育目的已经不适用于今天的情况了。今天的教育已经不再被认为是获得个人生存、身份的方式。取而代之的是——人们通过学习期望获得终身的学习能力、适应能力、恢复能力和自我价值实现的能力。

1900年左右,英国博物馆界任命了第一个负责学校工作的部门;30年代博物馆的学校服务部门从8个增加到15个,随之出现了一个群体性的博物馆教育服务组织;1983年,英国154个博物馆中,有362名教育专家任职。在美国,1906年美国博物馆协会(American Alliance of Museums,AAM)成立时就宣言“博物馆应成为民众的大学”。1916年,克里夫兰艺术博物馆率先成立了教育部,1931年在托马斯 · 芒罗(Thomas Munro)担任主管时,该博物馆开展了关于如何在博物馆进行学习的专项研究,围绕着博物馆为观众提供持久性和专业性的教育而展开。1929年,纽约现代艺术博物馆成立,成立之初的口号便是“以鼓励和发展现代艺术的学习为目标”,首任馆长阿尔弗雷德 · 巴尔(Alfred H. Barr)还为此专门制订了教育相关课程,有效地拉近了美国公众和现代艺术的距离。时至今日,美国仍旧存在一些机构致力于在当代艺术博物馆和学校及民众之间搭建桥梁,帮助学校教师和博物馆工作人员将当代艺术带入民众的生活。

1990年,美国博物馆协会在解释博物馆的定义时,将“教育”与“为公众服务”并列视为博物馆的核心要素。该协会于1992年发布了《卓越与平等:博物馆的教育和公共准则》5. American Alliance of Museums, Excellence and Equity: Education and the Dimension of Museums, American Alliance of Museums, Washington, DC 1992.,教育职责已深深地嵌入博物馆自身体制的建构中。重视教育功能是美国博物馆的一大特点,而且这种特点得到了社会的肯定和支持。但是在一片大好形势之中存在着的反省之声,也从侧面反映出西方博物馆界对博物馆教育的关注。例如,以博物馆和教育而定名的博物馆协会年度报告(1992-1993年)《应变:十字路口处的博物馆教育》。该报告称,近年来我们不断地听到这样的言论:教育是博物馆的心脏,并认为一些博物馆甚至是为了教育的目的而建立的。然而,一些问题已经暴露出了远远落后于这些宣言的现实情况——博物馆管理者和政府官员应该认识到教育应是博物馆的核心职能,并且每个博物馆应建构教育政策。

进入21世纪之后,博物馆教育显示出前所未有的能量。现实状况与欧美各国政府预先设想和所期望的发展状态是一样的:2006年一份来自博物馆、图书馆和档案馆理事会(Museums, Libraries and Archives Council,MLA)的报告指出:截至2006年,英国博物馆界共有1171个教育岗位,其中86%的博物馆资源被正式教育机构所使用,88%被非正式教育团体所使用,69%的博物馆中制定了教育规章制度,87%的管理人员致力于教育活动。6. Eilean Hooper-Greenhill, Museum and Education: Purpose, Pedagogy, Performance, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2007.实际上,博物馆在当今时代被赋予了比教育职能更宽广的责任。联合国教科文组织(UNESCO)下属的国际博物馆协会(ICOM)的博物馆管理委员会(ICOM-INTERCOM),于2006年11月召开了主题为“博物馆的新角色与使命”的年会与研讨会(New Roles and Missions for Museums),针对当前博物馆的情势提出了五大议题:1、博物馆面对的新社会关系,如何处理好人与经济价值的关系(A new social relevance-human versus economic values);2、博物馆与地方、区域以及国家认同(Local,regional and national identity),博物馆是观念的传递媒介,对地方与国家认同产生相当的作用;3、各类型博物馆的不同角色(Different types of roles for museums)要求博物馆的专业人员学会应对不同处境;4、博物馆的国际活动(International activities);5、新挑战下地方或中央政府的角色为何(Addressing these new challenges: what is the role for local / central government?)——博物馆要面对的各种挑战,地方、中央各级政府应如何扮演好各自的角色。

(二)博物馆教育的特点

教育和学习成为博物馆的重中之重。从传统的、说教式的教育方式来看,学习与学识和知识是同义词。鼓励知识的获取是设计教育学方法的主旨,它要求把知识从教师那里转化到学生。但我们熟知的获得知识的教育场所(学校和大学),往往被认为是严肃的学习场域,因为这些教育场所同外界环境相隔,显得如象牙塔一般纯粹。教师和教育理论对于教育方法的争论在教育界已经是老生常谈的话题了,多数人都坚持更加广阔的、以学习者为中心的教学体制。这些讨论也为博物馆的教育方式提出了一些借鉴。

在英国,人们对博物馆教育的认识发生了一个很明显的转变,即从“博物馆教育”到“博物馆学习”的关注。从“教育”到“学习”的变化,一方面反映出主体的变化,“学习”显得更加能够被普通民众所接受,而“教育”则显得在教育者和学习者之间存在着不对等的关系。另一方面,“学习”一词强调的是对学习方法和效果的关注,转变了以往关注博物馆及其教育的传统,把注意力集中在如何让学习变得更流畅,尝试着把愉悦和实用的经验传递给观众,引导博物馆从观众的角度去思考问题。

为了强调学习者的参与性,今天在博物馆中的教育学风格采用的是学习的参与性和表演性。在这里,身体是强有力的学习资源,许多博物馆的教育向新知识敞开了大门。例如,博物馆通过实物引导学生们了解黑人文化,讲述男女平等的历史,阐述人们对平等社会的追求。博物馆被描述为存有着大量真实信息的场所,观众在此可以相信那些摸得到、看得见的实物和观念。也有学者将博物馆和画廊分为两个不同的教育场域,普林格尔认为美术馆教育包含了智慧的思考,而博物馆则更多是对实物的客观掌握。但不是人人都同意这个对博物馆学习所下的定义,或者同意教育在博物馆和画廊有这么大的不同。但有一点是肯定的,博物馆的学习环境与学校和其它正式学习场所是不同的。在博物馆这种“非正式的教育场所”中,孩子们往往能更舒心、更个人化地学习。博物馆是一个充满奇妙景象和直观展示的场域,它的环境也丰富多彩和充满惊喜。博物馆所蕴含的巨大知识库不会轻易被我们所掌握,但是却很容易唤起好奇之心和激发新鲜的想法。这也决定了博物馆学习的基础是参与性和体验式的:这种参与式的变化也影响了学习方式的改变。博物馆没有国际课程——每个博物馆都有不同的专业视角;它们对于学习没有一个正规严格的系统安排和规定。博物馆学习相较于那些在严格课程标准下的正规教育方式,其潜力是无限的,是更加个人化的,其对多元化的反应是敏感的。

(三)博物馆教育之于青少年学生

1、青少年是博物馆教育的主要群体之一

① 儿童的博物馆经验

② 中央美术学院美术馆教育场景

③ 德国慕尼黑美术馆中的中国青少年观众

④ 家长带孩子在纽约大都会博物馆参观

“心灵的畅想——梵高艺术沉浸式体验”展览活动现场,2019年,国家博物馆

博物馆作为艺术作品的栖息地,不仅被认为是美术教育的机构,也常常被认为先天负载着价值重荷和“好”的道德。青少年是人类艺术的传承者,让每个孩子在博物馆中得到艺术的滋养和道德的升华,不仅关乎青少年的全面发展,也关乎一个国家艺术土壤的培育。2006年国际博物馆协会将国际博物馆日的主题定为“博物馆和青少年”,旨在强调公众对于青少年接受博物馆教育的使命与行动,以及博物馆如何通过与青少年的互动,提高他们为未来社会做出贡献的认识。正如国际博物馆协会主席亚历珊德拉 · 康明斯(Alissandra Cummins)所言:“年轻人对这个世界的所有事物有着全新的视角,而博物馆恰恰是了解世界的窗口。”

英国教育高度重视青少年学生在博物馆中学习的机会。博物馆研究中心(Research Centre for Museums and Galleries,RCMG)经过研究分析表明中小学生的数量占博物馆实际观众的比重很大。在美国,博物馆已经成为青少年学生学校课堂的有效拓展,并纳入学校教育的长效机制。正是由于对青少年教育的重视,美国博物馆被视为“儿童最重要的教育资源之一和最值得信赖的器物信息资源之一”。据调查,美国70%的博物馆有专人负责教育项目,88%的博物馆为幼儿园至高中的学生提供教育项目,每年吸引5000万学生参加;博物馆每年用于学生教育项目的支出多达1.93亿美元,教育时间至少400万小时。与此同时,在欧洲专门进行青少年学生博物馆教育的研究也深入到该领域的方方面面。除此之外,欧洲一些国家还明确将博物馆教育纳入义务教育体系,强调主要为青少年教育服务。如意大利《文化遗产和景观法》规定:博物馆有义务为学校提供有偿借用的图片、幻灯片、标本和模型等教学参考材料,传播文化遗产和科学知识,促进学生的全面发展。源于日本《社会教育法》的日本《博物馆法》规定,博物馆归属于都道府县教育委员会管理,以便发挥教育功能。法国、西班牙、荷兰等国的博物馆法也都有将博物馆纳入国民教育体系的类似规定。

2、博物馆对青少年的多元化文化教育

国际博物馆协会于1998年在墨尔本召开的第19届世界博物馆大会,将讨论议题定为“博物馆与文化多元性:古老的文化,崭新的世界”。随着全球化的发展,多元文化的教育是所有教育工作的基础,包括了博物馆教育。教育者也清楚地意识到发展着的社会对教育提出的要求,即教会学生准备好去适应世界的瞬息万变抑或对个人的长远规划。这些要求意味着学生必须学会在如此宽广的文化背景中相互沟通和相互影响。

“心灵的畅想——梵高艺术沉浸式体验”展览现场,2019年,国家博物馆

博物馆保存着大量有价值的实物,以及人类、居所、发展进程和重大事件的复制品。所以,符号、形象和亲历学习模式被认为是博物馆教育的特点,因为博物馆拥有丰富的图像并能够提供亲历学习的机会。约瑟夫 ·斯维纳(Joseph H.Suina)在其文章《博物馆对青少年学生的多元文化教育》(Museum Multicultural Education for Young Learners)中提到:通过藏品,博物馆能够提供知识和激发思维技巧、社会和学术能力、价值观和态度,最终帮助青少年达到适应多元文化生活的社会目标。7. Edited by Eilean Hooper-Greenhill, The Education Role of the Museum, Taylor & Francis Group, London and New York, Second edition, 1999年,第105页。博物馆对于全球多元化教育发展的激励,拥有巨大的潜力可发掘。就性质和功能来说,博物馆是人类文化在不同空间和时间中体现出的多元维度。对于学校的概念而言,博物馆是作为人们收集、展现、共享我们所在世界的文明碎片而存在的,这些文明碎片共同构成了我们生存的世界若干年来的进步、著名艺术家们的智慧。所以,对大多数不同年龄的参观者来说,博物馆也许是他们唯一与其他文化建立联系的教育资源。他们在博物馆中对不同文化留下的印象也许会影响以后对事物的判断。

博物馆为年轻的学习者提供了一种宝贵的经验:在对不同文化的探索中,习得多样化的学习模式。所以,博物馆教育者的角色至关重要,他们引导青少年的学习方向,拓展青少年的思维,鼓励他们去理解和参与多元化的世界。

三、全球化背景下博物馆教育的新动向

博物馆既是历史积淀的封存者,也是参与历史的书写者,有人把博物馆称为“挂在墙上的教科书”。中国美术馆公共教育部副主任杨应时讲:关于美术馆公共教育,我们可以从“大教育”和“小教育”两个角度去理解。“大教育”,是指美术馆本身就是一个面向公众的教育机构,为教育的目的而存在。教育是美术馆核心使命所在,美术馆工作的方方面面都应以教育为导向和旨归。“小教育”则指美术馆教育部门针对不同受众人群的学习需求和学习习惯开展各类富有创意的教育活动和服务。由此可看出艺术博物馆教育对大众成长的作用以及博物馆对于公共教育的优势和特点。

(一)我国博物馆教育维度的拓展

① 纽约现代艺术博物馆教育场景

② 美国大都会博物馆推出的公共教育活动

博物馆拥有得天独厚的资源优势,并以可体验的方式参与人类文化的架构和传播。相对于学校的“正式的教育场所”,在博物馆这种“非正式的教育场所”中,受众者往往能更舒心、更个人化地学习。8.杨应时:《访国际著名教育学家霍华德·加德纳教授》,《艺术教育》,2005年第4期。博物馆教育与学校教育既紧密联系又各有特色,二者的有效衔接能够使博物馆真正成为国民教育的必要补充和大课堂。2001年国务院颁布《基础教育课程改革纲要(试行)》中明确提出:“积极开发并合理利用校内外各种课程资源。学校应充分发挥图书馆、实验室、专用教室及各类教学设施和实践基地的作用;广泛利用校外的图书馆、博物馆、展览馆、科技馆、工厂、农村、部队和科研院所等各种社会资源以及丰富的自然资源;积极利用并开发信息化课程资源”。这就要求基础教育各门学科课程都要将课程资源的开发与利用作为改革的一项重要内容。教育部与国家文物局于2015年联合印发《关于加强文教结合、完善博物馆青少年教育功能的指导意见》以完善加强顶层设计,推动中小学生利用博物馆资源开展学习,促进博物馆与学校教学、综合实践有机结合,为提高青少年思想道德素质和科学文化素质发挥重要作用,博物馆已日益成为学校教育和终身教育的有益补充,在知识传播、艺术审美、道德养成、促进人的全面发展等方面发挥着积极作用,是实现社会教育均等化、公平化,全面提升全民思想道德素质与科学文化素养、增强国家文化软实力的重要途径。2016年《公共文化服务保障法》经全国人大审议通过,2017年3月1日颁行后,又一次改变了中国博物馆事业发展的现状。

国家博物馆承担着我国重要的文化交流和民族文化传承的责任,为向民众传播知识与美,通过开展艺术家、研究者讲座、导览等活动,以及探索新的展示方式让受众在博物馆中体验沉浸式学习,让观众得到深刻的感知经验。2019年国家博物馆的展览“心灵的畅想——梵高艺术沉浸式体验”,应用360度全景全息视频影像技术,充分利用声光技术,将梵高名作还原为3D场景,给观众无限遐想和实时交互。新时代下的博物馆展览形式,一方面体现了信息时代数字艺术的价值所在,一方面体现了博物馆将其要传达的知识体系通过体验式的展示方式和沉浸式学习环境,拓展博物馆教育从参观到参与的转变。

中国美术馆艺术教育新空间自2015年以来,先后推出了“中国绘本展”“来自星星的艺术——自闭症儿童作品展”等主题教育展览。同时,为丰富观众的观展体验,还举办了一系列教育活动,如“大师讲大美——油画示范讲座”,来自不同地方、不同年龄的普通艺术爱好者有幸同俄罗斯人民艺术家、艺术大师祖拉布 · 采列捷利共同创作,聆听大师的艺术心得,领略大师风采。在“教育师资培训”的活动中,校内外教育工作者们在这里了解了美术馆教育资源,探讨更有效的美术馆教育措施。在针对特殊人群的公益专场活动中,环卫职工的子女、打工子弟学校的学生、自闭症孩子等先后受邀在新空间体验了为他们精心策划的课程与活动。

博物馆教育以不同形式渗透进不同人群,是博物馆打破单一受众群体参与教育局面的尝试,是博物馆机构对自身社会教育职能的主动担当,而这种积极主动介入的姿态,正是“参与式”体验方式的主要目标。这种主动转变的态度改变了博物馆长期以来以展示为主的说教方式,打破博物馆以“物”为主的传统观念定势,是博物馆从高贵的神坛走进普通大众、培养民众博物馆意识的新思路。让不同层面的观众主动参与到教育中来,进而实现博物馆教育的目的。

(二)美国博物馆教育的经验

在谈之前,先讲述一件发生在美国的趣事:1918年冬天,波士顿的许多学校因缺少取暖用的煤而被迫停课关闭,当时该市的博物馆纷纷为青少年开设了各种讲座,临时代替了学校的作用。9.段勇:《当代美国博物馆》,科学出版社,2003年。在那个年代,博物馆已经自觉地承担起了教育的社会责任。

美国在20世纪90年代建立起规模巨大的国家级教育资源库,为教育服务。在过去的几十年中,对美国和加拿大各个博物馆大量案例的研究发现:博物馆在不断地扩展对学校服务的宽度和频次。10. Edited by Patricia Villeneuve, Working Together: Collaboration between Art Museums and Schools, by Wan-Chen Liu.随着国民教育理念的不断发展,各国都在重新审视可利用的教育资源,并把目标投向博物馆。美国甚至建立了博物馆学校:纽约博物馆学校,于1994年正式启动,在纽约最丰富的收藏资源的优势和基础上进行学校教学活动。学校的合作伙伴包括美国自然历史博物馆、布鲁克林艺术博物馆、犹太博物馆、曼哈顿儿童博物馆以及南街海港博物馆等。2014年,美国博物馆联盟在《建设教育的未来——博物馆与学习的生态系统》报告中具体提出,未来的博物馆必须扮演“桥梁”的角色,真正地走出博物馆,主动提供与社会其他机构协同合作的机会,整合资源,推广跨学科批判性思维,提倡美术博物馆与学校合作、与社区合作,让美术馆的教育空间从博物馆外延至社区,从而让更多人接受艺术教育。史密森尼学会亚太美国中心(Smithsonian Asian Pacific American Center)负责人安德拉 · 内伯斯(Andrea Neighbors)提出“博物馆文化实验室”概念,旨在推动美术博物馆与学校、社区等公共空间合作开展艺术教育活动,让更多的大众接受到更好的艺术教育。史密森尼美国艺术博物馆(Smithsonian American Art Museum)通过与华盛顿肖像画廊(National Portrait Gallery)合作,由纳尔逊 · 古德曼(Nelson Goodman)发起并在哈佛大学研究院设立零计划项目(Project Zero),以合作的方式更好地为社会提供教育服务。这种博物馆走出围墙、走进社区的教育活动,以一种直接的方式亲近普通人群,是对博物馆教育外延的极大拓展,也是对其受众的新辐射。这种多元化教育方式的尝试,不仅为所辐射的区域带去了文化价值和精神价值,也是博物馆本身教育职能的彰显。

艺术批评家古斯塔夫 · 阿曼保(Gustaf Almenberg)认为博物馆可以通过特别的设计让参观者不再单纯地从视觉观看展品,而是以参观者为中心,让观众与展品互动,从而创造深刻的感知经验。参与性让观众不再仅仅是被动接受知识的群体,而成为共同创造美感经验的主体。华盛顿博物馆在教育项目中设置了“导师工作坊”活动,导师不是将艺术作品以文本的方式通过繁杂的文化背景、历史成因以及艺术家的理念去进行讲解,而是以引导的方式鼓励参与者自己在作品前观摩、思考和想象,转变参与者的角色设置。导师在这里只是确保整个学习过程的引导,调动每一位参与者的热情,并形成自己对艺术作品的理解。这种“参与式”的教育模式相比“讲解器”模式,让美术博物馆教育不再枯燥和生硬,它不是将知识硬塞给观众,而是激活了知识,让观众更好地参与进来。

笔者曾采访过美国伊利诺伊州惠特尼中学(Whitney Young Magnet High School)美术教师丽萨(Lisa Wax)。她不仅是一位美术教师,还任职于为当代艺术博物馆服务的教师咨询委员会(Teacher Advisory Board)。委员会任职的教师都是义工,他们工作的重点是让当代艺术更好地进入课堂,拉近当代艺术与青少年的距离,最终目标是帮助博物馆成为更加便利的教育系统成员。教师的工作包括:安排学生团体参观博物馆;把当代艺术纳入学校课程设置;博物馆怎样接触教师并与其联系更加紧密;博物馆如何促进教师的专业发展。为此,教师委员会每年会召开4至6次讨论会议,旨在研究博物馆如何更好地为教师和学生服务。

以上案例,从政府政策导向、博物馆教育方式的转变、社会团体介入博物馆教育等方面,呈现美国博物馆公共教育近些年来的不断实践。西方博物馆界早已普遍认为,博物馆不仅仅是展示和重现科学、社会历史的场所,更应当承担起社会教育的职能。多元化社会背景下,博物馆如何拓展公共教育的内涵与外延,如何与其他机构合作开展教育、如何通过拓展公共空间让公众得到全面的体验成了博物馆不得不面对的问题。

③ 新冠疫情期间中国国家博物馆直播现场

新冠疫情期间大英博物馆官网首页:邀请观众在家里畅游博物馆

(三)疫情时代下的博物馆教育转向

在人类惯有的认知里,信息的传播是瞬息之间千里之外的,而病毒的传播则需时间和环境的滋养。但是2020年发生的颠覆人类认知的特殊事件——新冠病毒——以摹仿信息传播的方式爆发:动物传人、人传人、无限增殖、全球无缝链接。面对突如其来的灾难,全球陷入恐惧,社会运转戛然而止。当所有人缓过神来,开始寻找疫情时期保持生产生活以及教育正常运转的方式,于是,人类再次升级了数字信息、虚拟技术和社交媒体系统,由此形成了一场肉身传输技术、信息传播技术和人的意志三者之间的角力。

新冠疫情大流行期间,博物馆行业面临着前所未有的挑战。博物馆在遵循博物馆服务民众、普及文化、展示文物的使命的同时,与特殊时期的社会现实产生了悖论,这种矛盾和冲突将全球博物馆置于一个崭新的历史节点上。于是,博物馆行业更加积极地转向互联网以及社交媒体,希望通过共享行为讨论新的社会现实,与公众建立联系,展示博物馆在疫情期间的教育职责与价值。这场转向既涉及博物馆学的功能性——新博物馆学需要重整自身的方法,反思传统博物馆学的局限性,也涉及了博物馆在社会学参与下的具体行为与举措,包括疫情期间对博物馆空间的拓展、寻求异质文化的差异性以及更积极地融入社区和社会重建。

如上图所示,中国国家博物馆在疫情时期利用网络资源,积极寻求与观众建立新的联系方式,在云端与观众继续保持互动,以此实现自己的文化使命。在具体实践中,很多博物馆发布线上数字看展和浏览藏品的渠道,集人力物力研发跨媒体艺术体验和网络艺术课程,体现了当代博物馆对社会公众的教育职责。这也是大多数博物馆在“云复工”后的积极实践。

疫情期间的博物馆并没有消失在民众的生活中,而是优先考虑与社会的对话、考虑在社会参与中增强与公众沟通的能力。通过日常生活的实践和更为主动地文化介入成为集体记忆的数据库,并在社会的网络体系中扮演着揭示人性与社会现实的新角色。对不同空间的沟通的思考,为博物馆的功能性拓展提出了一种新的形式,博物馆不再是实体的、权力的、不朽的,而是承载着社会与文化矛盾,担负着社会介入的功能与使命,并与微观社会联系得更加紧密,它可以被理解为一种灵活地呈现空间的策略。由此可见,博物馆不仅是能够展示艺术品的场所,不仅仅是作为空间属性而存在,更是一个与社会有着强联系的机构。

博物馆是人类终身学习的场域,其教育属性不仅是为观众提供讲解器和传统的课程,在完成观众进入博物馆参观和博物馆提供教育双向互动的同时,博物馆教育还应该是一个活态的存在,它随着社会的变革和受众群体需要的变化不断完成自我更新和升级。通过这种双向互动,逐步建立起一个不断发现问题并解决问题的智能系统。新的社会形态下,博物馆只有积极拓展其教育的边界,跳出博物馆建筑的空间,与不同的社会机构合作,将博物馆教育迁移到更广阔的外部世界,才能够让更多的人群接触到博物馆的魅力;只有充分调研公众、了解公众,才能更好地服务于公众,才能更好地调动观众积极性,让参观变成参与,让更多的人群参与到博物馆中去,让不同层面、不同社会背景的公众真正感受到博物馆的魅力并学习到更多的艺术知识。