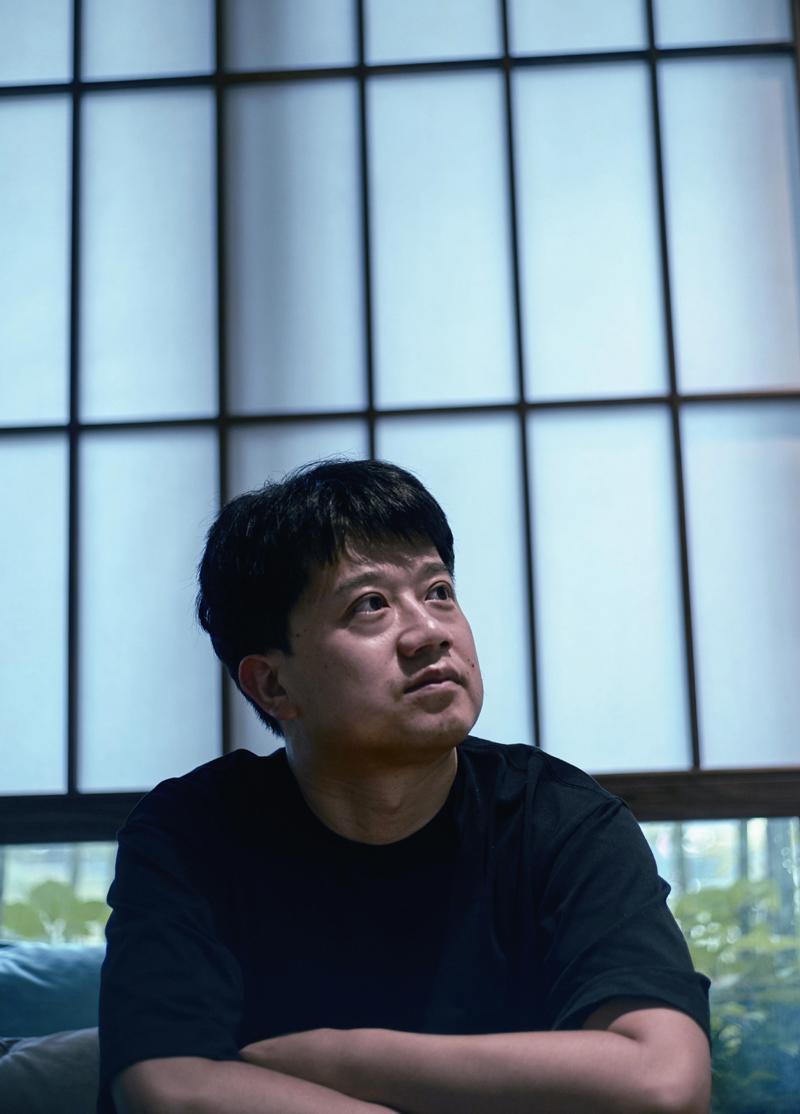

马伯庸:让历史在眼前沸腾

尤丹娜

和马伯庸约在上海一家古色古香的茶馆里。跟着身着古典服饰的服务员走进名为“暮迟”的隔间时,马伯庸已经到了,正在看一本名为《普通地质学》的书。

他兴致勃勃地讲着刚刚得到的知识:“这里面提到了白垩纪、侏罗纪的名字都是怎么来的,科学原理我说不清楚,但是名字的由来很有意思,比如‘侏罗是瑞士的一个山的名字,然后白垩是英格兰附近的一种沉积物……”

和一名畅销历史小说作家、历史研究者的会面,首先聊起的居然是这毫不“普通”的地质学,这多少有点意外。

但在马伯庸看来,这些一眼望去貌似繁杂的知识,既是等人时的最佳消遣,也意味着某种思维延伸的可能。“我常常会想象‘如果系列,如果这个事情往另一个方向转会怎样?如果中间多了一件小事会怎样?”

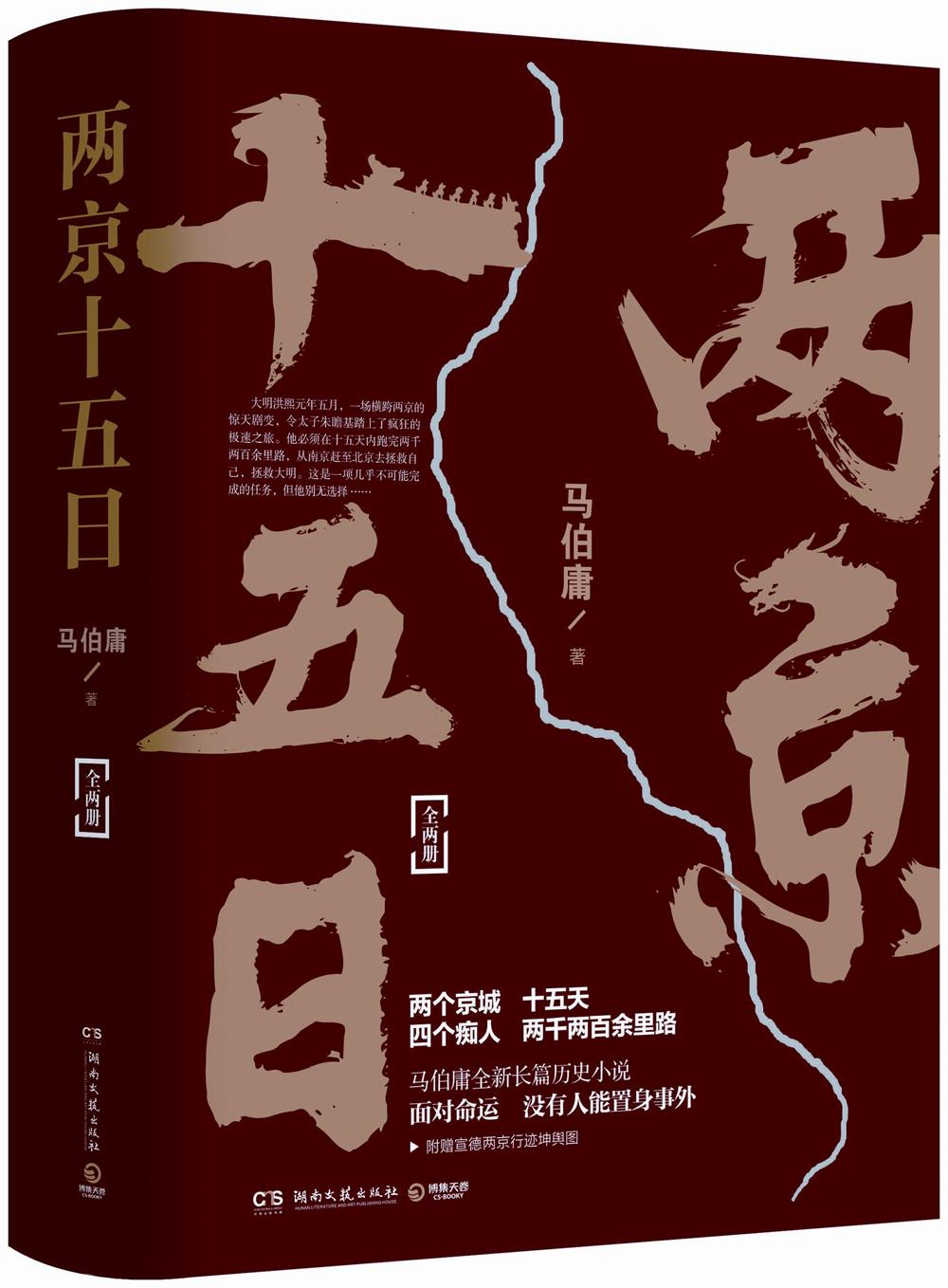

从广受好评的《长安十二时辰》,再到如今预售一小时销售额即破千万的新书《两京十五日》,读者沉迷在马伯庸编织的“历史可能性”中。

这些扣人心弦的作品,都是从一个不为人知的历史缝隙、不足道也的幽微传奇开始,到某个真实的历史节点、确切的结果为止。

正如马伯庸所说:“写小说就像是一个借口,满足我想象的好奇。”

按图索天地

平常人见山见水,见过便罢,但在好奇心的推动下,马伯庸会去探究河流山川背后流转着的岁月变迁,拂去尘埃,露出历史的侧颜。

所以,在马伯庸付梓的历史小说中,常常会附带一张故事生发的地图。

这次也不例外,他特地叮嘱出版社随《两京十五日》附上一张《宣德两京行迹坤舆图》,太子朱瞻基一路奔袭的路线便在读者脑海中有了清晰的标识,若是真心痴迷的读者,甚至可以拿着这份地图实在地去运河沿岸走上一遭。

“有一个明确、真实存在的空间和时间的概念,能够给大家绘制一个GPS导航图,这是历史小说跟现实的一种连接。”马伯庸说。

是的,历史和现实的连接,往往伏隐在地图里。

对一切充满好奇的马伯庸,最常关注的还是地图里隐藏的历史变迁。每到一个地方,他总会首先打开地图,看看附近有没有什么奇特的地名可供了解。比如到扬州出差时,他住的酒店附近有个地名叫“蜀岗”。“为什么明明是扬州,却有个地方以‘蜀冠名呢?”一番资料检索后,他发现,之所以称“蜀”,是因为这里有一眼泉水,据说是从蜀中那头通过来的。

上个月,马伯庸到滁州去看朋友,坐火车时路过一条河。在地图上,它是两条大河中间一条毫不起眼的细缝。

但仔细看地图上的这条细缝,马伯庸觉得“肯定有事儿”。比起日常所见的蜿蜒小河,这条“细缝”显得太过笔直,很可能是一条人工开凿的运河。一查才发现,这条河修了200多年,是中国修建时间最长的运河,从明代一直修到清末,中间更有很多著名人物在此处参与修建。

世界如同一张巨大的藏宝地图,总有人愿做那有心人,按图索骥走向幅员辽阔的山水天地,找到历史演变中的熠熠惊喜。

马伯庸沉迷在寻求“它为什么修这么久”“修它的水利工程意义在哪”等问题的答案中。等火车开进滁州,这些从地图生发而出的好奇心也得到了知识的满足。

“很多地方很好玩的。”说起按图索骥遇到的惊喜,马伯庸便有了很多话讲。他说起有一次去河北,也例行打开地图“寻宝”,看到一个地方叫“西救驾村”。在它的附近,还可以找到“东救驾村”和“南救驾村”—一共三个,就没了。

“我就在想,我说怎么没有北(救驾村)?明明东、西、南都有‘救驾了。后来我在地图上再往北边一看,嚯,北边有一个镇叫‘护驾迟—就迟了!”

这是出了什么事儿呢?马伯庸查了一番,没找到太确定的答案。“但这个地名就估计是个特别惨的事儿。”

会不会以后有哪本历史小说从“救驾来迟”开始讲述?马伯庸还不知道。但可以笃定的是,“还是要有意识地让自己对这个世界保持一种好奇心”。

世界如同一张巨大的藏宝地图,总有人愿做那有心人,按图索骥走向幅员辽阔的山水天地,找到历史演变中的熠熠惊喜。

故里寻众生

这一次从《长安十二时辰》变作《两京十五日》,马伯庸索到的“骥”是“京杭大运河”,颠倒时空、轮换戏子,“限时游戏”再次精彩上演。

那么“图”是怎么来的呢?

阅读《明史》时,马伯庸注意到了其中一段关于宣德皇帝的记载:“夏四月,以南京地屡震,命往居守。五月庚辰,仁宗不豫,玺书召还。六月辛丑,还至良乡,受遗诏,入宫发丧。庚戌,即皇帝位。”

这段记载看似平平无奇,其中却隐藏着极大的戏剧张力,“皇帝突然在京城病故,而太子却远在外地,他这一路怎么匆忙赶回去,心情如何,有谁陪同,又遇到了那些困难与危险,这些湮灭于时光中的细节,总是让人浮想联翩”。

更吸引马伯庸的是,勾连明代特有两京制度的,是那条传奇的京杭大运河。历来,围绕大运河的小说很多,但几乎都对沿河风貌、河流运输一笔带过。“能不能写得细一点?”检索相关知识,马伯庸打开了一个关于运河的新世界:漕運的忙碌、滚坝的特色、迁都废运河的争端……

“太子的绝境,运河的传奇”,好故事有了好舞台。《两京十五日》的“太子历险记”上演。一个小捕快、一个女医生、一个芝麻官,保护着这位当朝太子开始沿着大运河奔袭。

这是一场已知结局的马拉松。秉承“大事不虚,小事不拘”创作观念的马伯庸,自然不会让未来的宣德皇帝回不到北京。于是,故事中最重要的便不是“怎样按时回到北京继承皇位”,而是归途中的所见所闻如何扇动起蝴蝶的翅膀,改变了未来皇帝的诸多决定。

古代的很多政策,看起来仿佛是皇帝一挥手就决定了,实际上“从下往上”看,有着诸多阶层博弈的血雨腥风;古代的许多民间宗教,看起来运行法则匪夷所思,但如果“从上往下”追寻,也饱含着最为心酸的无奈。

“你会关心他的命运,关心他为何成为他。”马伯庸选择叙述的朱瞻基,是少年到成年之间的空白,是人生阶段实现跨越的一段时光—这一段的史料记载很少,给了他发挥的空间。

“其实我想通过这本书,探讨一个制度的形成过程。”

古代的很多政策,看起来仿佛是皇帝一挥手就决定了,实际上“从下往上”看,有着诸多阶层博弈的血雨腥风;古代的许多民间宗教,看起来运行法则匪夷所思,但如果“从上往下”追寻,也饱含着最为心酸的无奈。

为什么朱瞻基登基后,没有按原计划迁都,废掉运河停止漕运?为什么有明一代,白莲教都余孽不绝?这些问题的答案,马伯庸要这位太子在“十五日”的路途中给读者一个回答。

“比如说迁都这个事情,当时南京迁到北京,一波反对,一波支持,那么后来是北京要不要迁回南京,又有一波支持一波反对,那么他们支持和反对的根源在哪?”朱瞻基一路遇到不同阶层的人,基于不同的利益抉择,他们拥有自己的立场。“比如盐商汪极,他说得很明白,迁都他就没钱赚了,那他就要努力阻止这件事情发生;比如最底层的漕运工人,会觉得把运河废掉,他们就可以摆脱做奴隶的命运,那就起义支持……”

京杭大运河花费巨大,却也是连接南北的血管,维系着太多人的生计;大人物的算谋会直接影响决策,小人物的层层推力也不可小觑。最终,马伯庸也没有在书中为京杭大运河的兴废给出一个标准答案,“我把角度摆出来,希望今天的读者自己去想,大运河的意义是什么?”

而白莲教在明代民间的繁盛,更不能僅仅以“邪教猖狂”蔽之。“这就跟《水浒传》一样,开头从高俅讲起,用意很明白了,都是‘逼上梁山。”

马伯庸讲起接受采访当天清早看到的一则新闻,一个儿子掐死了自己痴迷传销的妈妈,并扬言自己不后悔,“要不然她还会害人”,表面看起来是个极端的“大义灭亲”故事。可是再仔细看报道里的细枝末节,“他妈妈在家里根本不受待见,连饭都吃不上,他爸吃完之后,他妈妈才能把剩饭拿水泡一泡,然后就着几包蒜吃。但是在传销组织里,每个人都对她很好,她也很有能力,你说她为什么不去?”

这个选择当然未必是正确的。但马伯庸写出了白莲教在民不聊生的社会中为底层百姓带来的短暂温暖,也记住了这则现代新闻里隐藏着的悲伤。“我觉得一个作家,或者一个人,得有一点同理心,要意识到一个事件的复杂性。”

找自己

在近几年的创作中,马伯庸渐渐有了“历史小说一定要有现代性”的体会。

现代人为何喜欢看历史小说,关心那些遥远的、已成定局的事,已然逝去的人?“其实你看的不是历史,你看到的是你自己。”

这些遥远的人物,他们在历史中碰到的困惑或成功,面临的人生抉择,实际上和今日的读者遭遇的困境与挑战并无分别:高考时候应该选什么专业?工作是做自由职业还是公务员?“把这种感觉传达出来,大家才会有所认同。”

这一次的认同,首先放在了朱瞻基身上。他本来是太子,舒舒服服的“皇二代”,出身不错,环境很好,但周围的人都说他不行,觉得他贪玩,生在皇家“运气好”,他渴望能够拥有自我实现的机会,找到一个真正让自己满意的“精神落点”。

“其实就是马斯洛金字塔再上一层”,马伯庸觉得,现在很多人的家境都不错,吃喝不愁,衣食无忧,那自我的价值在哪里,要怎么追寻?抛掉出身、背景、命运赠送的金汤匙,是不是还能够找到成就自我的路?这些人也许会在太子身上,寻找到某种激励。

他的妻子建议说:“为什么写女主一定要写恋爱戏?为什么女主就一定要和人谈恋爱?你就把她作为一个普通的人来写,只是恰好是名女性。”于是,在《两京十五日》中,马伯庸塑造了一个独立、有自己想法、不会被任何人左右的独立女性。

而芝麻官于谦,则更像是初出茅庐的大学生们,坚持道义、满腔热血,但也会渐渐发现事件的复杂程度是光有一腔热血还不足够的,要有点别的什么才能应付;捕快吴定缘,“丧”文化的忠实拥趸,但其实是因为一直不知道自己的生父母是谁,不知道自己应该做些什么。刚刚进入人海的大学生们、彷徨不知方向的年轻人们,或许会在于谦和吴定缘的身上,找到自己的影子。

最后,马伯庸把《两京十五日》的情感落点落在了女医生苏荆溪身上。最初,马伯庸不知道该怎样为这个故事塑造一个女主角,担心自己写不好恋爱的戏码。他的妻子建议说:“为什么写女主一定要写恋爱戏?为什么女主就一定要和人谈恋爱?你就把她作为一个普通的人来写,只是恰好是名女性。”

于是,在《两京十五日》中,马伯庸塑造了一个独立、有自己想法、不会被任何人左右的独立女性。她拥有自己的专业技能、行为逻辑,也愿意为一件事情付出自己的心血,不惜牺牲。她选择陪同太子冒险,不是因为俗套的感情线,而是为了另外一个女子。

“这是这本书跟现实的一个连接点,这个独立女性可能不太符合古代女性的定位,但她可以不是花瓶”,她有她存在此间的意义,也契合了现代的价值。

马伯庸希望,阅读《两京十五日》的读者,在陪同4人历险的同时,也能够思考,这个“公路小队”里,自己最像哪一个?

而马伯庸最像谁呢?在这个故事里,他说自己依然是“转述者”,是见证着这4人“公路小队”、连接着历史与此刻的某一座桥。

采访结束,一起离开茶馆。

“我不能在这里写作,”他笑说,“你像这种环境,采访可以,写稿写不出来。为啥?因为太安静了。”

如果是创作小说,马伯庸需要去太平洋咖啡、星巴克之类的地方,周围人声鼎沸、热闹蒸腾,才能有灵感。

这是他小时候落下的“毛病”。中学时,他常常在数学课上不听讲、偷偷写诗。写的时候,如果周围很吵,那说明大家在听讲讨论、老师在大声讲课,“我就很安全”;什么时候写着写着,忽然发现周围非常安静了,“那就要出事了,一抬头,老师肯定盯着看”。这种心理上的不安定感,让他总觉得安静里是“危机”,“尤其旁边还有窗户的话”,他指了指我们身后的窗,“老觉得班主任在后头盯着看,还是热闹一点有安全感”。马伯庸笑起来,像个顽劣的少年。

他背着装有《普通地质学》的双肩包,挥了挥手,转身回到让他感到安全的热闹人群中去。