汉代羱羊纹马珂与文化交流

苏 奎

(成都博物馆)

马珂是一种小型装饰物,见于马身披挂的攀胸、鞧带或者蔽泥上。现有考古材料显示,精美实用的汉代马珂主要见于各地诸侯国、郡国或者藩国的高等级墓葬,形状、材质和纹饰都纷繁芜杂。其中,有一种装饰山羊纹者较为稀见,颇具研究价值。

自上世纪70 年代发现以来,其“独角”羊造型引起了中外学者的关注和探讨。绝大多数学者将其视为中国古代传说中的“麒麟”[1]。以至于,大家都忽视了它的真正来源,及其背后隐藏的中西文化交流现象。另外,少数学者视此类个别马珂为本地特色器物,而忽视了它所蕴藏的南北文化交流现象。有鉴于此,在器物观察和纹饰辨认的基础上,笔者拟对此类马珂的纹饰来源和器物流通进行详细考察,以便弄清楚它们的来龙去脉及其背后的文化交流现象。

一、器物观察

在正式考察前,有必要将研究对象作一个界定。因为目前所见汉代羊纹马珂的形态多姿多貌。而早期文献所载羊的种类又非常繁多,有羚、羱、羠、羝、羯等10 余种。除了牡牝、阉割外,还有老幼的区分。各自的外观(主要指胡须和羊角)既有相同之处,也有不同的地方,使得大家难以准确辨识。为了避免混淆,本文仅考察羊头有弯刀形大角和胡须者。因为它们的特征最为明显,易于识别。

迄今,此类马珂不仅发现于汉文化区的陕西西安、广西西林、江西南昌等地,而且还发现于匈奴文化区的俄罗斯查拉姆墓地,具体情况如下。

国内已发现有3 处,羊纹均呈“独角”状。周围有云气纹,此乃西汉时期典型的背景图案,常见于漆器、铜器和错金银车饰等上。这表明,此类马珂是汉文化区制作的,而不是域外输入的。它们分别是:

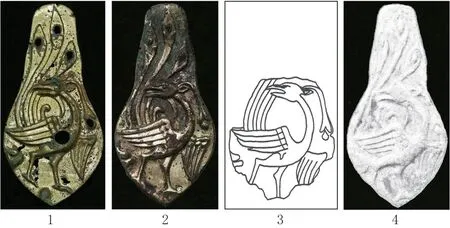

1972 年,广西西林普驮“二次铜鼓葬”汉墓出土5 件,形状和大小均相同,原名“山羊纹牌饰”[2]。铜质鎏金,葫芦形。羊纹呈站立状,举头回望,右前肢提起,长13.1、最大宽6.5 厘米(图一,1)。

1976 ~1977 年,陕西长安城武库7 号汉代建筑遗址出土1 件,原名“玉雕”[3]。白玉质,圆形,镂空羊纹与前者相同,但又增添有羽翼,直径4.3、厚0.4 厘米(图一,3)。

2015 年江西南昌西汉海昏侯墓出土2 件。其中一件原名为“银当卢”[4],银质,杏叶形,羊纹与西林普驮所见基本相同,高12.5、最大宽10.3 厘米(图一,2)。另一件名为“马饰”[5],银质,圆形,羊纹呈跪卧状,直径4.5 厘米(图一,4)。

另外,俄罗斯外贝加尔地区查拉姆墓地M7出土1 件[6]。铜质,葫芦形,羊纹呈奔跑状,双角接近重叠,长16.8、最大宽7.3 厘米(图一,5)。

基于上述材料,我们可作一些比较归纳:(1)就遗存而言,除长安那件是出土于遗址以外,其余各处均出自高等级墓葬。(2)就材质而言,有玉、银、铜和鎏金铜质。(3)就工艺而言,金属类均为模压而成,图案呈浮雕状,折沿周围有穿孔。(4)就形状而言,多数为葫芦形和圆形,少数为杏叶形。(5)就羊角数量而言,多数为“单角”,少数为双角。(6)就羊头方向而言,多数为抬头回望,少数为向前平视。(7)就羊腿姿势而言,多数为提腿站立,少数为跪卧或者奔跑。(8)就羊身纹饰而言,多数无翼,少数有翼。总的来看,此类羊纹马珂应为实用器,而不是明器。形制、材质和纹饰等花样繁多,应该是因人制宜的结果。

二、纹饰辨认

此前发现的国内马珂上,羊纹的弯刀形大角均呈“独角”造型。由于它不见于现实当中,因而引起了学者们的高度关注。最初,孙机将其与文献中记载的“一角”神兽对应起来,认为它是神话传说中的“麒麟”[7]。此说影响较大,至今被国内外大多数学者认同。

李零认为,羊纹的麒麟是中国麒麟的另一种表现形式,其形象是以西亚和中亚地区的亚洲野山羊为原型[8]。林梅村则认为,麒麟是现实中存在的动物,源自中亚草原的独角羊[9]。二者均循名求实,将其与现实西方的羊联系起来,但是彼此存在分歧。

图一 汉代羱羊纹马珂

上述学者在将其视为麒麟的过程中,均与元狩元年(公元前122 年)汉武帝西祠获“一角兽”事件联系起来。《史记·孝武本纪》《封禅书》均记载:“其明年,郊雍,获一角兽,若麃然。有司曰:‘陛下肃祗郊祀,上帝报享,锡一角兽,盖麟云。’”[10]对此记载,笔者的理解有所不同。当时是下属官员谓“麃”为“麟”,即将“麟”牵强附会于“一角兽”然者。这一做法略似于秦二世时赵高的谓鹿为“马”行径[11]。只是,二者的目的不同而已。

司马迁将其记录为“盖麟云”,其中的“盖”字意为“大概”“可能”。汉武帝对此意外收获颇为欣喜,将其视为“上帝报享”的恩赐。此后的记载则将错就错,直接将其名为“白麟”。《汉书·武帝纪》载曰:“元狩元年冬十月,行幸雍,祠五畤,获白麟,一角而五趾,作《白麟之歌》。”[12]《汉书·终军传》记载:名臣终军“从上幸雍祠五畤,获白麟,一角而五蹄。”[13]其余的文献也大致如此,兹不罗列。很明显,其结果是弄假成真、影响甚广,并流传于世。

不过,作为亲历者的终军一语道破了真相,在回应汉武帝的疑惑时对曰:“今野兽并角,明同本也。”唐代颜师古注曰:“并,合也。兽皆两角,今此独一,故云并也。”[14]这里的“独一”二字表明,汉武帝所获的“一角兽”仅为孤例。如果不细心洞察文本变化的内在理路,“麒麟说”貌似合理,雌雄难辨。

实际上,汉武帝所获的“一角兽”应为基因变异的结果。然而,马珂上羊纹的弯刀形“独角”造型,是一种特殊的表现形式。虽然它们是写实的,但是各自的羊角数量并未完全再现,从侧面观察,在两只羊角完全重叠时,形成合二为一的“独角”错觉。这一错觉仅指眼睛错觉,而并非心理错觉。二者的区别贡布里希从心理学角度进行了阐释[15],这对于羱羊纹马珂的考察有一定的启发作用。

部分古代羱羊纹艺术品的表现借用了此种视觉效果。了解西方艺术心理学的研究者可能更会容易理解此类作品,因为当观者见到这些“独角”动物图像时,脑海中仍然会呈现它原本为双角时的形象。而上述持“麒麟说”的中国学者,其心理已不知不觉地被眼睛错觉所误导,从而形成了心理错觉。

现有考古材料表明,长期以来羱羊纹的这种“独角”表现方式形成了特有的西方艺术风格,并且影响范围甚广。这种情形与真正的独角羊(此属特例)不是同一回事。俄罗斯查拉姆墓地M7 出土的那件汉式羱羊纹马珂,就表现出了并未完全重合的双角,亦可为证。

再从另一个角度看,诸多文献明确记载,麟的形象是与鹿有关,而并非与羊有关。《说文解字》载曰:“麟,大牡鹿也。”[16]由此可以断定,此类马珂上的“独角”羊纹并非源自“麒麟”。同理,它也并非源自个别学者所说的“獬豸”[17]。实际上,其外貌特征与李零提到的“野山羊”基本相同,值得重视。

三、纹饰来源

野山羊是典型的高山动物,又被称为“大角羊”或者“北山羊”。这些俗称的视角各不相同,“大角羊”是据羊角的形状而言;“北山羊”是据羊的区主要生活域而言;“野山羊”是据驯化与否而言。其正式称谓应为“羱羊”,英文名为“ibex”,德文名为“Steinbock”。由其装饰的器物和图像,均出现于羱羊生活的区域。造型丰富多样,既有双角的,又有独角的。就马珂上的羱羊纹而言,需要从两个方面来进行追根溯源。

(一)文物艺术

现有考古材料表明,羱羊及其艺术品最早出现在西亚地区。在伊朗西南部的埃兰一带,苏萨古城出土的陶瓶中已能够见到羱羊形象[18],年代为公元前4000 年左右(图二,1)。自此以后,西亚地区有关羱羊纹的艺术品长盛不衰,比如伊朗国家博物馆收藏的阿契美尼德王朝时期(公元前550~前330年)羱羊权杖头[19](图二,2)。并且该地区的羱羊及其艺术对周边文化产生了广泛、深远的影响,仅从东向观察,我们可据时空变化的规律找到其传播轨迹。

图二 西亚伊朗古代艺术品上的羱羊纹

在中亚地区,出土了大量公元前400 ~前300 年的羱羊纹艺术品。如哈萨克斯坦塔斯莫拉文化胡须墓中出土羱羊权杖头[20](图三,1)。卡尔加里古墓出土的镶嵌宝石的金冠[21]上面镂塑有仙人骑羱羊的图像(图三,2)。

在我国的北方和西北地区,也出土了大量公元前300 ~前220 年战国晚期的羱羊纹艺术品。如内蒙古凉城蛮汗山出土的羱羊纹铜牌饰[22](图四,1);宁夏固原彭阳草庙乡出土的9 件羱羊纹铜牌饰(原名“羚羊扣饰”)[23](图四,2)。甘肃张家川马家塬战国晚期墓M3、M5、M7、M16、M21 中出土羱羊纹金属车饰(原名“大角羊饰”)[24]的M3 还出土4 件羱羊纹银箔饰(图四,3);2011 年新疆哈巴河东塔勒德战国晚期墓M5 出土3 件羱羊纹金箔饰[25](图四,4)。

在我国的汉文化区,同样出土了大量公元前200~25年(西汉~新莽时期)的羱羊纹艺术品。如山东宁阳城西黄茂村出土的西汉错金银车饰上有羱羊纹[26](图五,1),江苏扬州邗江姚庄西汉晚期墓M101漆奁上有羱羊纹[27],山西朔州开发北路西汉墓出土一件羱羊纹带钩[28](图五,3),江苏淮安盱眙东阳新莽时期墓M30出土漆奁上贴有羱羊纹金箔[29](图五,2)。

纵观上述文物艺术品,自西向东呈现从早到晚的规律,初步勾勒出了羱羊及其艺术东向流传的轨迹:自西亚的伊朗埃兰地区,向东途径中亚的哈撒克斯坦,再经新疆、甘肃一线,或经蒙古、内蒙古、宁夏、甘肃一线,最后进入陕西西安。并且,这些艺术品大多以“独角”的形式呈现,且风格较为一致。无疑,羱羊纹是古代西方艺术向东传播的诸多证据之一。

(二)文献记载

关于羱羊的记载,最早见于成书年代较早的《尔雅》当中,撰者将其归入《释兽篇》,与《释畜篇》中各种家畜的羊截然分开,仅载曰:“羱,如羊。”[30]显然,时人已意识到它像羊,但又未被驯化。直到西汉,才有了较为清晰的概念。西汉史游撰《急就篇》载曰:“又西方有野羊,大角。牡者曰羱,牝者曰羠。并以时堕(椭)角,其羱角尤大,今人以为鞍桥;羠角差小,可以为刀子把。”[31]

图三 中亚哈萨克斯坦古代艺术品上的羱羊纹

图四 中国北方和西北战国时期的羱羊纹

图五 中国汉文化区西汉时期的羱羊纹

东晋郭璞注《尔雅·释兽》曰:“羱羊,似吴羊而大角,角椭,方西下角。”[32]《后汉书·乌桓鲜卑列传》记载,“又禽兽异于中国者,野马、原(羱)羊、角端牛。”[33]裴松之注《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》的“鲜卑”,引西晋王沉《魏书》的记载,“其兽异于中国者,野马、羱羊、端牛。”[34]李贤注曰“原(羱)羊,似吴羊而大角,出西方。”[35]《尔雅疏》所记相类:“羱羊,似吴羊而大角,交椭,出西方。椭谓狭而长也。”[36]另外,顾野王的《玉篇·羊部》载曰:“羱羊,大角,西方野羊也。”[37]《本草纲目·兽之二》载曰:“山羊〔释名〕:野羊,羱羊。时珍曰:‘羊之在原野者,故名。’”[38]这些记载均说明,羱羊应为野羊之一。“牡者曰羱”表明,它是雄性的。并且有狭长的椭圆形大角,状如鞍桥(弯刀形)。

究竟羱羊来自何处?从“禽兽异于中国者”可以看出,时人已意识到羱羊并非中国原有。文献所记的“西方有”“方西下角”,并非指中国的西部,而是指中国以西的地方,中亚甚至更遥远的西亚一带。这与古代文物艺术品所反映的情形相吻合。

当然,长安城内带翼的羱羊纹也不例外。其构思明显受到了西亚早期艺术中带翼羱羊纹(Winged ibex)的影响。比如,法国巴黎卢浮宫收藏有一件伊朗阿契美尼德王朝时期的带翼羱羊纹银把手[39],年代为公元前500~前400年(图六)。只是,前者的羽翼特征略显本土化,与西汉中期汉武帝崇尚升仙思想密切相关。

以上稽古钩沉的结果表明,羱羊及其艺术来自西亚、中亚一带。无论有翼还是无翼,马珂上的羱羊纹都是汉代西方文化影响东方文化的重要见证。

四、器物流通

这里所说的流通,仅涉及长安城以外的金属类羱羊纹马珂。因为长安武库遗址出土的那件圆形玉珂是宫内物。李贺的《马诗》提到,汉武帝钟爱的“汗血马”身上装饰有“玉珂”,诗曰“汉血到王家,随鸾撼玉珂。”而金属类羱羊纹马珂的制作工艺(模压)源自西亚、中亚一带,与中国古代的范铸工艺明显不同。它们应该是由驻留长安城内的西方工匠制作,或者是由掌握了西方模压工艺的工官制作。

它们出现在诸侯国、郡国或者藩国的高等级墓葬当中,均为赏赐的外来物。制作与使用年代、制作地与出土地、制作者与使用者等,都没有显而易见的外在联系。

本文以流通年代问题作为主要考察路径,并辅以路线和背景进行梳理。

(一)俄罗斯查拉姆匈奴墓

该墓为匈奴高等级墓葬,形制为汉地“甲”字形大墓,而且还随葬大量汉式器物,包括漆奁、四乳四虺镜等。尤其,随葬马车为典型的汉朝官方安车形制,可能为汉王朝的赏赐物,墓中羱羊纹马珂作为安车的装饰,也概不例外。

图六 中西带翼羱羊纹的风格比较

据《汉书·匈奴传》记载,西汉朝廷曾多次将精美的马珂随安车一起,赏赐给匈奴单于。最早的一次是发生在西汉甘露三年(公元前51年),汉宣帝对呼韩邪单于“赐以冠带衣裳,……安车一乘,鞍勒一具。”[40]之后,还有多次类似的赏赐,最晚一次为汉哀帝元寿二年(公元前1 年)赐乌珠留单于,每次赏赐都同样有“安车一乘、鞍勒一具”。

俄罗斯查拉姆墓地M7 出土的那件羱羊纹马珂就在“鞍勒一具”当中。其流通年代大致在公元前51 年~前1 年,即西汉晚期至新莽时期。

(二)江西南昌海昏侯墓

墓主刘贺为汉武帝刘彻之孙,昌邑哀王刘髆的之子。元平元年(公元前74 年)六月,他被立为皇帝;27 天后,被废黜,后回到昌邑国;元康三年(公元前63 年),被封为“海昏侯”;神爵三年(公元前59 年),薨逝。刘贺继承了父王刘髆的部分遗物,《汉书·武五子传》载曰“故王家财物皆与贺”[41]。

刘贺多地生活的轨迹使得墓中羱羊纹银马珂的流通方式和路线大体有三种可能:一是继承父王刘髆生前受赐的遗物(公元前74 年以前);二是亲自从长安带回(公元前74 年);三是受赐于汉宣帝(公元前63 年)。其中,前两种情形均通过昌邑国辗转而来,而最后一种则直接来自都城长安。不过,这三种情形的年代有早晚差异,因而可根据其他材料来作进一步的确认。

图七 各地出土的汉代朱雀纹马珂

在配套器物当中,有一件鎏金朱雀纹铜马珂比较特殊[42](图七,1)。现有考古材料与其纹饰和造型均如出一辙者还有4件,分别为:1956年云南晋宁石寨山西汉晚期滇王及其家族墓M7出土[43],鎏金(图七,2);1999年河南永城黄土山西汉中期梁王夫人墓M2出土2件[44],鎏金,已残(图七,3);2006年安徽六安双墩西汉中晚期六安王墓M1出土[45],未鎏金(图七,4)。这些王侯及其家族墓出土的朱雀纹铜马珂都是来自长安的赏赐物。六安双墩M1的墓主身份比较明确,为第一代六安王刘庆。《史记·五宗世家》记载,“六安王庆,以元狩二年用胶东康王子为六安王。”[46]《汉书·景十三王传》记载,“六安共王庆立三十八年薨。”[47]推算可知,刘庆薨于公元前83年。这些朱雀纹铜马珂的流通年代应在此以前。

据此,我们可推理马珂可能为继承父王刘髆生前受赐的遗物。《汉书·武五子传》记载:“昌邑哀王髆天汉四年(立,十一年薨。”[48]推算可知,墓中羱羊纹银马珂的第一次流通(长安城至昌邑国)年代可具体锁定在公元前97年~公元前88年间,即汉武帝中后期。至于,第二次流通(昌邑国至海昏国)的年代则比较明确,应为被封“海昏侯”的当年,即汉宣帝元康三年(公元前63年)。

(三)广西西林普驮汉墓

该墓等级较高,随葬4件铜鼓。该墓为二次葬,随葬品含有两种文化因素:本地文化和中原文化。这些都给墓中羱羊纹鎏金铜马珂的产地和年代判断,带来了极大的困难。就产地而言,学界有本地说[49]、云南说[50]和中原说[51]等不同看法。就年代而言,学界有西汉早期说[52]、西汉早中期[53]和西汉晚期说[54]等。实际上,这两个问题是一体的两面。只有找了准它的来源,才能正确判断其产地和年代。

江西南昌海昏侯墓出土羱羊纹银马珂,为其他地方同类器物来源和年代判定建立了标尺。广西西林普驮汉墓也可依之为参照。

广西西林普驮汉墓位于牂牁郡句町县范围内,墓主身份为句町族统治阶层,且很可能是其首领(句町王)[55]。《华阳国志·南中志》记载:“句町县,故句町王国名也。其置自濮王,姓毋,汉时受封迄今。”[56]又《汉书·昭帝纪》记载,始元六年(公元前81年)“昭曰:钩(句)町侯毋波,率其君长人民击反者,斩首捕虏有功。其立毋波为钩(句)町王。”[57]《汉书·西南夷两粤朝鲜传》也有相同的记载[58]。可以说,羱羊纹鎏金铜马珂属于毋波受封时赏赐车马器上的装饰物。其流通年代略晚于海昏侯墓出土羱羊纹银马珂第一次流通的年代,大致在西汉中晚期。

总体来看,羱羊纹马珂在汉文化区域流通的时间略早于匈奴文化区。而在汉文化区内,诸侯国流通的时间略早于边远郡国。

五、余论

尽管纹饰来源和器物流通的路径各不相同,但是它们都通过长安连接在了一起。宏观而言,这类马珂最先出现在长安的时代背景较为复杂,大体有以下几个重要因素。一是汉武帝时期长安开始盛行马鞍装饰。晋代葛洪的《西京杂记》记载,“武帝时,……长安始盛饰鞍马,竞加雕镂。”[59]二是汉武帝派张骞出使安息(今伊朗),安息使者随之来朝。《史记·大宛列传》记载,“初,汉使至安息,安息王令将二万骑迎于东界。……汉使还,而后发使随汉使来观汉广大。……天子大说。”[60]对此,《汉书·西域传》也有相似的记载[61]。三是汉武帝时期开始盛行祥瑞和升仙思想。此事影响广大和深远。中唐诗人李贺的另一首《马诗》还提到,“武帝爱神仙,烧金得紫烟。”综合起来看,上述多种因素共同推动了羱羊纹马珂首先在宫内出现。然后,再作为赏赐物出现在南方汉文化区和北方匈奴文化区。很明显,在政治的参与下,这种具有域外风格的艺术影响范围更广、跨度更大。

在此个案考察过程中,有两个重要的研究方法不容忽视。一是文物与文献需要谨慎、合理的对应。类似的情形,学界已有许多讨论。在这里需要提醒大家注意的是,虚实之间暗含真伪问题。此特殊现象的考察方法唯由实入虚,方能去伪存真,从而避免重蹈谓羱为“麟”的覆辙。

试验路段竣工后,根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)要求,对试验路段进行钻芯取样,以检测路面厚度和水泥砂浆灌入深度,其具体检测指标如表4所示。

二是赏赐作为一种自上而下、从中心到边缘的过程特殊流通方式,与重大历史事件攸关。各地赏赐的同一主题纹饰器物,既可能如出一辙,也可能因人而异。前者如朱雀纹铜马珂,易于观察;而后者如羱羊纹马珂,略微隐秘。无论如何,它们都是透物见人、以物论史的极佳切入点之一。

总的来说,只有找到了羱羊纹马珂的内在逻辑,我们才能够正确揭示其文化交流现象,及背后所隐藏的动力机制。

本文在资料增补过程中,得到了中国社会科学院考古研究所仝涛和吉林大学考古学院潘玲的帮助,谨此致谢!

[1] a.孙机.几种汉代的图案纹饰[J].文物,1989(3).b.李零.论中国的有翼神兽[J].中国学术,2001(1).c.马健.匈奴葬仪的考古学探索[M].兰州:兰州大学出版社,2011:243-245.d.林梅村.乌禅幕东迁蒙古高原考[C]//欧亚学刊(新3辑).北京:商务印书馆,2015:8-10.e.潘攀.汉代有角神兽研究[C]//秦始皇帝陵博物院(总6辑).西安:陕西师范大学出版社,2016:238-245.f.韦正.麒麟与独角兽—试谈海昏侯墓出土马饰图案的性质[C]//汉代海上丝绸之路考古与汉文化.北京:科学出版社,2019:325-343.

[2]广西壮族自治区文物工作队.广西西林县普驮铜鼓墓葬[J].文物,1978(9).

[3]中国社会科学院考古研究所汉城考古队.汉长安城武库遗址发掘的初步收获[J].考古,1978(4).

[4]江西省文物考古研究所,等.南昌市西汉海昏侯墓[J].考古,2016(7).

[6] S.S.Minyaev. Tsaram : a Burial Ground of The Hsiungnu Elite in Transbaikalia[J]. Archaeology Ethnology and Anthropology of Eurasia, V.37, 2009(2) : 49-58.

[7]同[1]a.

[8]同[1]b.

[9]同[1]d.

[10] a.司马迁撰,司马贞索隐.史记:孝武本纪(第12卷)[M].中华书局,1982:457,458.b.司马迁撰,司马贞索隐.史记:封禅书(第28卷)[M].中华书局,1982:1387.

[11] 司马迁撰,司马贞索隐.史记:秦始皇本纪(第6卷)[M].中华书局,1982:273.

[12] 班固撰,颜师古注.汉书:武帝纪(第6卷)[M].北京:中华书局,1962:174.

[13] 班固撰,颜师古注.汉书:终军传(第64卷下)[M].北京:中华书局,1962:2814.

[14]同[13]:2817.

[15] E.H.贡布里希著,杨成凯等译.艺术与错觉—图画再现的心理学研究[M].南宁:广西美术出版社,2012:178-213.

[16] 许慎撰,段玉裁注.说文解字注[M].杭州:浙江古籍出版社,1998:470.

[17] 刘云辉.武库遗址出土的玉雕怪兽为獬豸考[J].文博,2007(1).

[18] Editors of Phaidon.30000 Years of Art : The Story Human Creativity Across Time and Space[M].Phaidon Press,2007:Fig.28.

[19] Herausgegeben von Wilfried Seipel, 7000 Jahre persische Kunst : Meisterwerke aus dem Iranischen Nationalmuseum in Teheran[M].Kunsthistorisches Museum, 2001:209.

[20] Jsennine Davis-Kimball. Nomads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age[M]. Berkeley:Zinat Press, 1995:204.

[21] Soren Stark, Karen S.Rubinson. Nomads and Networks :The Ancient Art and Culture of Kazakhstan[M].Princeton:Princeton University Press, 2012:133.

[22] 曹玮.萌芽·成长·融合—东周时期北方青铜文化臻萃[M].西安:三秦出版社,2012:216.

[23] 杨宁国,等.宁夏彭阳县近年出土的北方系青铜器[J].考古,1999(12).

[24] a.甘肃省文物考古研究所,等.2006年度甘肃张家川回族自治县马家塬战国墓地发掘简报[J].文物,2008(9).b.早期秦文化联合考古队,等.张家川马家塬战国墓地2008-2009年发掘简报[J].文物,2010(10).c.早期秦文化联合考古队,等.张家川马家塬战国墓地2010-2011年发掘简报[J].文物,2012(8).

[25] 新疆文物考古研究所.新疆哈巴河东塔勒德墓地发掘简报[J].文物,2013(3).

[26] 山东省文物管理处,等.山东文物选集(普查部分)[M].北京:文物出版社,1959:69.

[27] 扬州博物馆.江苏邗江姚庄101号西汉墓[J].文物,1988(2)。

[28] 朔州崇福寺文物保管所.朔州崇福寺藏品精选[M].北京:文物出版社,2009:68.

[29] 南京博物院等.江苏盱眙东阳汉墓群M30发掘简报[J].东南文化,2013(6).

[30]郭璞注.尔雅:释兽(下卷)[M].商务印书馆,1937:127.

[31] 史游撰,颜师古注.急就篇(第3卷)[M].商务印书馆,1936:247.

[32]同[30].

[33] 范晔撰.李贤等注.后汉书:乌桓鲜卑列传(第90卷)[M].中华书局,1965:2985.

[34] 陈寿撰,裴松之注.三国志:魏书:乌丸鲜卑东夷传(第30卷)[M].中华书局,1982:836.

[35]同[33].

[36] 邢昺.宋本尔雅疏(第10卷).北京:国家图书出版社,2018:153.

[37]顾野王.宋本玉篇[M].中国书店,1983(影印本):430.

[38]李时珍.本草纲目(第25册).商务印书馆,1930:24.

[39]Parrot Andre, The Arts of Assyria, Golden Press, 1961, P.205.

[40] 班固撰,颜师古注.汉书:匈奴传(第94卷下)[M].北京:中华书局,1962:3798.

[41] 班固撰,颜师古注.汉书:武五子传(第63卷)[M].北京:中华书局,1962:2765.

[42]同[5].

[43] 云南省博物馆.云南晋宁石寨山古墓群发掘报告[M].北京:文物出版社,1959:99.

[44] 河南省文物考古研究所,等.永城黄土山与酂城汉墓[M].郑州:大象出版社,2010:39.

[45] 安徽省文物考古研究所,等.安徽六安双墩一号汉墓发掘简报[C]//文物研究(第17辑).北京:科学出版社,2010:119.

[46] 司马迁撰,司马贞索隐.史记:五宗世家(第58卷)[M].中华书局,1982:2102.

[47] 班固撰,颜师古注.汉书:景十三王传(第53卷)[M].北京:中华书局,1962:2434.

[48]同[41]:2764.

[49]蒋廷瑜.西林铜鼓墓与汉代句町国[J].考古,1982(2).

[50] 李龙章.广西右江流域战国秦汉墓研究[J].考古学报,2004(3).

[51] 吴鹏.西林铜鼓墓及相关问题再探[C]//南方民族考古(第13辑).北京:科学出版社,2018:244-245.

[52]同[2].

[53]同[49].

[54]同[50].

[55]同[49].

[56] 常璩撰,刘琳校注.华阳国志校注[M].成都:时代出版社,2007:240.

[57] 班固撰,颜师古注.汉书:昭帝纪(第7卷)[M].北京:中华书局,1962:224.

[58] 班固撰,颜师古注.汉书:西南夷两粤朝鲜传(第95卷)[M].北京:中华书局,1962:3843.

[59] 葛洪撰,周天游校注.西京杂记(第2卷)[M].西安:三秦出版社,2006:79.

[60] 司马迁撰,司马贞索隐.史记:大宛列传(第123卷)[M].北京:中华书局,1982:3172、3173.

[61] 班固撰,颜师古注.汉书:西域传(第96卷上)[M].北京:中华书局,1962:3890.