英格玛·伯格曼:用电影缝补人心

编撰_阿潘 图_网络

英格玛·伯格曼是谁?

对艺术电影和欧洲电影了解甚少的人会有这样的疑问。

其实,英格玛·伯格曼自己也在问自己这个问题,而且一生都在电影里寻找答案。

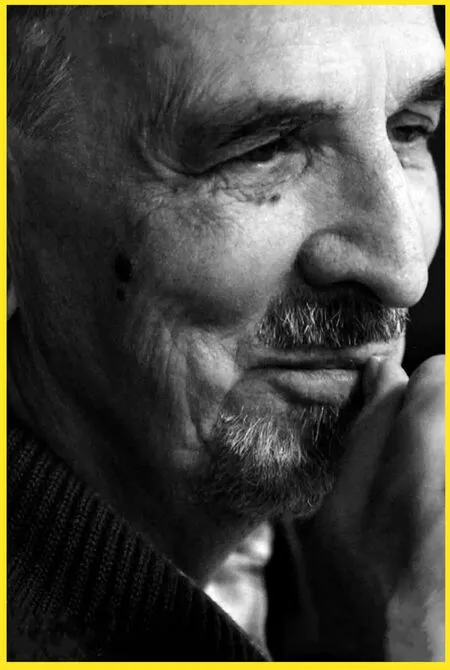

片场,给演员讲戏

大特写,伯格曼喜欢使用的镜头语言

正是这样自我追问的过程,成就了伯格曼的电影风格:用镜头去探索人心。可能再也不会有一个导演像伯格曼一样,把镜头像显微镜一般对准人类的内在世界。

在好莱坞电影工业席卷全球之前,上个世纪是欧洲艺术电影的黄金岁月,大师辈出,经典不断,他们的盗版电影也滋养过一代中国青年。伯格曼是其中最具代表性的。

超过60年的职业生涯中,伯格曼导演过62部电影,大多是自己编剧。这些作品以沉郁的伯格曼式风格,探索家庭婚姻情感关系,尤其是生命和死亡、灵魂和肉体、存在和虚无、宗教信仰等重要命题,细微又史诗般把电影纳入了哲学范畴。

电影界有半数导演视他为“父亲”。面对难以计数的褒奖和荣誉,伯格曼说自己是“一个不折不扣的撒谎者”,一个“魔术师”,一个“骗子”。

那么,英格玛·伯格曼到底是怎样的人?

他们的男神

1974年,在台南的一家电影院里,18岁的李安第一次看到英格玛·伯格曼的电影,拍摄于1960年的《处女泉》。那是李安第一次看艺术电影,整个人一下呆住了,那样一部如此安静又如此暴烈的电影,触及了人性的复杂黑暗和信仰,失去女儿的父亲痛苦地追问:上帝,你在哪儿?如果你存在,你为何允许世上有这样多的不幸发生?

电影中,伯格曼对信仰的探索没有得出答案,但是电影可以有这样强大的追问的力量,让18岁的李安久久无法平静。在这之前,李安的人生是有挫败感的,高考两次落榜,勉勉强强考上专科,做高中校长的父亲觉得家里出了个不争气的小孩。

但《处女泉》让李安知道了自己想要做什么,五年后,他如愿去美国读了戏剧。从此,伯格曼被他视为电影上的父亲。

《处女泉》也奠定了李安看待电影的眼光,伯格曼让他看到了,最好的电影是什么样子。李安不敢去模仿,但在后来的工作中,他总是不由自主地采用伯格曼使用的机位:当一个人深思时,从他的身后拍他,而不是正面。

又过了多年,李安拍摄电影《色▪戒》,李安形容《色▪戒》是“累世的孽障”,他不得不拍,否则内心无法安宁。但整个拍摄过程几近崩溃,那时,李安觉得唯一能寻得安慰的人是他电影上的启蒙者伯格曼。

通过朋友联系,李安得到伯格曼允许去他避世的法罗岛会面,见到耄耋之年的伯格曼,李安忍不住伏在他肩头哭泣。李安称那次拜访为“朝圣之旅”,给了他力量去完成《色▪戒》。

1988年,英格玛·伯格曼70岁生日,美国知识分子导演伍迪·艾伦像个粉丝,向遥远的法罗岛献上热爱,他对伯格曼的赞美是无以复加的:“他可能是自电影被发明以来,最伟大的电影艺术创作者。看了他的电影之后,我只觉得沮丧——他已经把电影拍到那种高度了,后来的电影还有什么拍头?”

意大利导演费里尼说:“把我跟伯格曼比,是在恭维我。”

伯格曼不爱会客,他的头号追随者导演拉斯·冯·提尔多次写信求见,没有得到回复,干脆“因爱生恨”,怨妇般把“吐槽”伯格曼变成人生的一大爱好。音乐人高晓松在视频节目中回忆说,他是看到伯格曼的电影后才知道真正的电影是什么样的。受伯格曼影响,自己也成为大师的电影人名单有一长串。

《野草莓》中,老教授伊萨克回望一生

1968年丽芙·乌曼主演《羞耻》,这部伯格曼甚少涉及的战争题材电影探索战争中复杂人性

2007年,是电影人扼腕叹息的一年。7月30日,伯格曼和安东尼奥尼两位电影大师同一天去世,伯格曼葬在了他终老的法罗岛上惟一的教堂墓地里。彼时伍迪·艾伦正在西班牙开工,他后来写道,“我只希望伯格曼走的时候,如他自己所愿,是个晴天。”万里之外的李安一度停工。

2011年,李安拍摄《少年派的奇幻漂流》,片中少年一次次追问:上帝,你在哪里?这可能和致敬无关,但或许,李安以这种方式再度拥抱了伯格曼。

英格玛·伯格曼是谁?

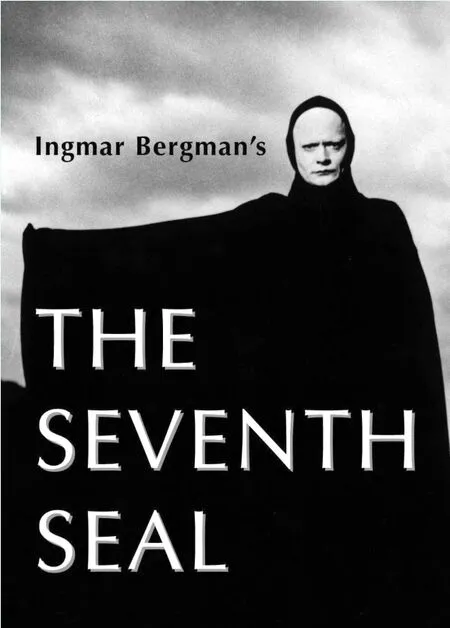

英格玛·伯格曼,瑞典的国宝级导演、编剧,也是“作者电影”最典型、最卓越的代表,他一生的作品中,《夏夜的微笑》《第七封印》《女人的期待》《野草莓》《魔术师》《处女泉》和《杯中黑影》在柏林、戛纳和威尼斯欧洲三大电影节各有奖项。

《处女泉》《杯中黑影》《呼喊与细语》和《芬妮与亚历山大》在1960年、1962年、1972年和1982年先后获奥斯卡最佳外语片奖。除费里尼外,无人与之比肩。

伯格曼出生在瑞典的一个宗教家庭,城中有大量的中世纪遗物和装饰,这使得他许多作品都在重现宗教壁画般静默神秘的画面。

他的电影取景大都来自北欧故乡。阴冷,坚硬,是处理痛苦和疯狂的最好背景。他的电影显得有些晦涩,充满哲学思辨、宗教譬喻和内心独白,因此,伯格曼被称为电影界的哲学家。这种通过电影对人生意义的个人化沉思,显示了欧洲人对人生哲学、生命意义探索的普遍喜好。他奠定的瑞典电影的理性精神和60年代瑞典新电影的写实风格,极大影响了法国的新浪潮电影。

伯格曼的风格,简约、理性,创造了很多独有的艺术表现手法,比如长时间的脸部大特写,表现人物内心变化,比如用室内心理剧的形式,在狭小空间去展示人心和时空的广阔。

史诗般的《第七封印》,有着哲学和宗教意蕴

伯格曼宗教题材电影《处女泉》,正是这部电影引领李安走上电影之路

他就像用摄影机在窥视人的灵魂,减少戏剧冲突和故事叙事,用隐喻、象征来探讨人和人之间交流的困难和生命的孤独痛苦。

影像之外,现实世界里的伯格曼英俊又有点神经质,他喜欢以第三人称称呼自己,因为有时候他觉得伯格曼是个他不熟悉的人。

他被人叫作讨人厌的完美主义激情者,“我排演的场地必须秩序井然、干净整洁、安静明亮。排演是一项严谨的工作,而不是导演或演员发泄个人情绪的场所。”

但生活中他一点也不完美主义,只有几件衬衫、几条裤子、几双袜子。晚年的伯格曼出镜时,穿的开衫毛衣袖子都是线头,手肘处磨损得很严重。

他是个工作狂,平均每年产出一部电影、两三部戏剧。用他本人的话来说,英格玛·伯格曼是一个多疑的、典型的“伯格曼式”天才。

一直留驻在童年里

1987年,伯格曼出版了自传《魔灯》,书中他用寥寥几笔讲述自己拍摄的电影,也没有过多谈论他的五段婚史,而是用大量的篇幅回忆童年。

即便童年是痛苦和黑暗的源头,伯格曼也不舍得童年。记忆碎片反复在他的作品中闪现:《不良少女莫妮卡》中离家出走的叛逆少女、《秋日奏鸣曲》中的母女争执、《芬妮与亚历山大》中智慧慈祥的祖母和撒谎的小亚历山大。

伯格曼1918年在瑞典小城布萨拉出生,父亲恩里克·伯格曼是位虔诚的路德教徒,长期担任牧师,后来成为瑞典国王的宫廷牧师。恩里克·伯格曼相当保守,是个严父;母亲卡琳·伯格曼,漂亮又冷漠。不知为何,这对夫妻喜欢用强硬、粗暴的方式管教和打骂孩子。伯格曼的童年,生活在严峻、压抑的气氛中。

伯格曼出生时,母亲染上了严重的西班牙流感,这导致他从小体弱多病,甚至大小便失禁,这种难堪给伯格曼带来很大的耻辱。看似完美,实际压抑的家庭,也加重了他的“神经质”。

伯格曼一家,没有人能做到情感的自然表达。电影里的抒情才能,是他花费几十年才释放出来的。伯格曼清楚如何再现情感,但在他的直觉感受和情感表达之间总有一微秒的差距。伯格曼的第三任妻子生下儿子小英格玛的当晚,伯格曼独自回到家里,喝得烂醉,拿出旧玩具火车,玩到睡着。1971年,伯格曼时隔多年见到十九岁的儿子。他高大英俊,金发垂在额前,拥有深蓝的眼睛和敏感的嘴。同样名叫英格玛·伯格曼的少年带着同样冷淡的伯格曼标记,这是他的生父再熟悉不过的了。

8岁时,伯格曼梦想得到一部摄影机。那年的圣诞礼物中有一个装着摄影机的盒子,可惜那是安娜阿姨送给哥哥达格的,伯格曼钻到桌子下,躺在地上大哭。他晚年回忆说:“从8岁那么小,到80岁这么老,我都没这么失望过。”

好在哥哥对摄影机根本没兴趣,他喜欢锡铁玩具兵,伯格曼当时有150个玩具兵,于是,他用这整个“军团”从哥哥那里换来了人生中的第一部摄影机。

命中注定的不幸,或许是天才

伯格曼心里积蓄着对家庭的不满。满脸疱疹,穿着不搭,说话口吃,还会无缘无故大笑的少年,变得“痛苦又愤怒,受伤又可笑,害怕又沮丧”。

19岁时他和父亲大吵一架,离家出走。然而,远离家庭无法克服从小笼罩他的恐惧和焦虑。为了回避青春期的骚动和无聊,他开始不间断地读书,读陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、巴尔扎克、尼采、斯特林堡。他不能完全理解里面的内容,却对生活有了一点确信。伯格曼认定了自己的“不幸”,他说,这是“命中注定的”。伯格曼以为是不幸的命运,或许是他的天才。

1937年伯格曼进入斯德哥尔摩大学攻读文学和艺术史,同时在学校的学生业余剧团编写剧本、导演戏剧、饰演角色。大学毕业后一直担任戏剧导演。

他第一次扬名世界,是1955年影片《夏夜的微笑》的成功,影片获戛纳电影节最佳诗意幽默奖,并入围最佳影片金棕榈奖。这是伯格曼职业生涯的转折点,因为影片大获成功,电影公司赚了很多钱,伯格曼可以自由拍摄电影,没人干预他的工作了。

但片场外的伯格曼承受着无尽焦虑,几十年来深受习惯性失眠之苦,随之带来烦躁与怨气,让他变得吹毛求疵。有时他清楚地意识到,一个原始的、半人半兽的怪物在体内奔腾,“总有一天它要冲出来。”

好在伯格曼有舞台和放映机。当他点亮魔灯,转动摇把,各种情感和反省纠结就释放到银幕上,活动起来。“没有哪种艺术形式能像电影那样,超越一般感受,直接触及情感,深入灵魂世界。”

一生都在处理和上帝之间的关系

伯格曼说,他一生都在处理和上帝之间的关系。

伯格曼电影里强烈的宗教感或许中国观众是有隔阂的。不同于西方价值观中对宗教的虔诚信仰,生存哲学在中国人的心中或者有着更举足轻重的位置。这种生存哲学到了当代便演化为成功学,“对今天的很多国人来说,做了百万富翁或是娶了一个漂亮老婆以后,然后呢?他们发现,生活一如往昔,甚至会有更多苟且与一地鸡毛。这种痛苦与烦恼其实是更接近生活本质的东西。”

1957年,伯格曼写作了《第七封印》的剧本。各大电影公司都没有兴趣,认为这个剧本晦涩、难以定位,那时没人预料到,这部电影会成为电影史上地位不可撼动的辉煌巨作。

伯格曼成功了,他借骑士之口说出了对宗教信仰和死亡的疑惑。“我一生都在处理我与上帝之间那痛苦又不快的关系。信仰与缺乏信仰,惩罚、蒙恩与弃绝,所有这一切对我都是真实的,又是专横的。我的祷告充斥着痛苦、恳求、信任、憎恨和绝望。”

伯格曼电影中的死亡往往和宗教有关,在探寻上帝和信仰的路上,他对死亡的解读是多样的。虽然作品弥漫着阴暗浓重的死亡气息,却也能从中窥见他“阴郁乐观”的一面:《处女泉》的卡琳死后引来了清泉,《呼喊与细语》中的安妮痛苦死去后因为孤独再次复活,《芬妮与亚历山大》中被杀死的是恶人,最终以喜剧结尾。

伯格曼对死亡再熟悉不过。从小在教堂见证葬礼,长大后一直惧怕死亡。“经由死亡,‘我’将化为乌有,穿过黑暗之门,而等着我的,全是我无法预料、控制和安排的东西。”

有趣的是,《第七封印》里经典的“死神之舞”,那一幕却完成得很匆忙,这些“演员”实际是伯格曼的助理、电工、化妆师和两个过路的游客。其中,名垂影史的死神与骑士下棋的场景来自教堂画家在乌普兰教堂所作的死神与骑士对弈图。

每个人都是孤寂的,伯格曼有电影

伯格曼爱用“58岁之前都处于青春期”来敷衍各类采访中针对他情感问题的提问。但年纪越大,伯格曼学会了体谅人性中的脆弱。

在完成一系列探讨信仰的电影后,伯格曼开始转向日常生活和人与人的关系。母亲去世前,伯格曼真心实意请求她的宽恕,对他说过的话表示后悔。对关系一向不好的父亲,伯格曼说,“我曾在怨恨他的情感中度过了大部分生命,却在他生命的最后几年中,成了真正的朋友。他是突然间向我敞开心扉的。他摘去了面具,与我促膝谈论人生,我很激动。”

他在自传中回忆《野草莓》拍摄最后一场戏时的场景,当老教授伊萨克回望自己过往的人生——在一片夕阳的余晖下,他和年轻时的恋人坐在草地上,父母在远处向他招手。这是一个如梦似幻的场景,一个人在和自己的生命、自己的过去和解。 可是78岁德高望重的男主演维克多·斯约斯特洛姆却大发雷霆,不肯配合,在伯格曼多次的安抚下,才完成了这个镜头。

当时的伯格曼并不能理解斯约斯特洛姆的怒气。到他终于也到了那个年龄——不得不直面一个物理性的死亡命题时,伯格曼一瞬间理解了男演员当年在现场突如其来的狂躁。

《野草莓》后来被看作是伯格曼艺术巅峰之作。片中已是耄耋之年的伊萨克从医50年,在儿媳的陪伴下返回母校接受荣誉学位。途中重游故地,追忆往事:与堂妹虽美好却以失败告终的初恋,由于性格冰冷而遭妻子背叛的婚姻,儿子与儿媳之间的矛盾。电影结束,对往事的自省却没有终结。与过去一代相比,物质更加丰富的当代,人们不再被外在生存压力压垮,内在无所依附的痛苦却在向外发散。在这种时代背景下,观看伯格曼会有一个更强大的共振。

1973年,伯格曼在位于法罗岛的家中拍摄了室内剧《婚姻生活》。这部片子道尽了男女在婚姻方面的冲突和挣扎,“他们无法分开,也无法在一起生活,彼此对对方作出各种残酷的伤害,只有处在这种情况下的两个人,才可能变得这么狠。就像一块儿娴熟地跳着死亡之舞。”电影上映后,瑞典的离婚率提高了50%。

由英格丽·褒曼和丽芙·乌曼主演的《秋天奏鸣曲》,探索母女情感关系

伯格曼的最后一部电影,半自传性的《芬妮和亚历山大》

丽芙·乌曼主演的《婚姻生活》,电影播出后瑞典离婚率激增

《呼喊与细语》淋漓尽致呈现生命的复杂,绝望,细密和挣扎电影史上令人深省的作品之一

电影给了伯格曼怀疑、揭露与对抗的方式,其实,他不只是在拍爱情和婚姻生活,在表象下,他在探索更深的主题——人与人的关系,人与自我的张力。只有当灵魂的“我”经过了“噩梦般”的考验时,才有了转化的机会,这也是艺术里悲剧重要的净化作用。

学者戴锦华评价说:“我觉得仅仅是在那个时代,人们才敢展现自我的地狱,不像现在我们都在伪装自己心里有天堂。当我们自觉地说我是地狱,向外人展现自己的地狱的时候,一定是因为这个人心里有着强烈的对于天堂的向往。如果他是地狱里的生物的话,他根本不会认识到自己是地狱。”

孤独的守岛人

波罗的海上有一座人口不到600人的海岛法罗岛,岛上有迷人的荒野风光。1966年,伯格曼决定在岛上度过余生。他在法罗岛上拍摄了四部电影、两部纪录片和一部电视剧。

演员丽芙·乌曼说,伯格曼是一个孤独的守岛人。在法罗岛上,他每天早起,散步,然后回到房间里,手写剧本三小时,下午则去私人影院看电影。伯格曼非常看重这种生活中一丝不苟的仪式感,他说:“如果我缺乏原则那就是世界末日。”

有时候,长达数日的时间里,他不与人交流。岛上的居民也为他守着这份安宁,每当世界各地的影迷前来岛上求见伯格曼时,当地人都会默契地不予指路。

1982年,晚年的伯格曼拍摄了他最后一部半自传电影《芬妮与亚历山大》,电影以瑞典作家斯特林堡《一出梦的戏剧》的台词结尾,这段台词或许能用来概括“伯格曼式风格”。亚历山大来到祖母跟前,轻轻趴在她的膝上,祖母拿着剧本念道:“任何事情都有可能发生,没有什么是不可能的。时间和空间并不存在,在微不足道的现实中,想象力织就着新的世界和图案,这个世界是:记忆,经历,自由幻想,以及各种矛盾的混合体。”