培养问题意识,提升思维品质

刘业生

【摘要】深度学习是一种基于理解的学习,以解决实际问题为目标,积极批判性地学习新知。深度学习的核心是促进学生思维发展,不单“动手”还要“动脑”, 问题教学是以培养学生的学科核心素养为导向,以“问题清单”驱动学生思考,使教学相融,从“解决问题”转向“问题解决”,在数学教学中培养学生的问题意识是十分重要的,课堂上要注重培养学生会提问、爱提问的积极性,以问题为引领,培养学生的思辯能力,提升学生的思维品质,让深度学习真实发生。

【关键词】小学数学;思维;深度学习;实践

深度学习是一种基于理解的学习,以解决实际问题为目标,积极批判性地学习新知。深度学习的核心是促进学生思维发展,不单“动手”还要“动脑”。在数学教学中培养学生的问题意识是十分重要的,课堂上要注重培养学生会提问、爱提问的积极性,以问题为引领,培养学生的思辩能力,提升学生的思维品质,让深度学习真实发生。

目前,小学数学课堂普遍存在教师包办过多,课堂教学活动过于紧凑、教师一言堂、教师忽略关注学生问题意识的培养、留给学生独立思考的时间非常少等问题。“闹哄哄”的课堂背后很多问题值得我们一线教师进行思考,幸运的是笔者所在的市名师工作室主持人所在学校开展了《基于“深度学习” 问题教学的实践与探索》课堂教学研究,作为工作室成员,笔者十分欣慰地看到了该校在以问题教学为引领下的课堂教学模式下,深度学习得以真实发生。该模式下的课堂教学从关注课堂上老师的“教”到转变为关注学生的“学”,以问题教学为依托,让教师从讲台上走下来,让课堂静下来,让教学节奏慢下来,让每位学生的思维拔节生长,深度学习真正发生了。带着对问题教学下深度学习的思考,笔者在自己的学校和课堂也进行了实践和研究,有了以下几点思考:

一、读懂教材、巧设问题,为深度学习提供保障

问题教学是以培养学生的学科核心素养为导向,以“问题清单”驱动学生思考,使教与学相融,从“解决问题”转向“问题解决”,针对不同的课型,在教学中教师对问题语言描述要精炼、准确、严谨,指向要明确,概括要有高度,还不能产生歧义,问题的设计范围要适中,难度要适度,因此,教师在备课时就必须读懂“三书”,理清教学内容、把握好教材三个维度(深度、广度、细度),精心设计好每节课的问题清单,如,教学“比的意义”一课时,教师通过认真解读教材,确定本节课的问题清单为:1.什么叫比?2.比和除法、分数三者之间的关系?学生在问题的引领下,通过教师课前发的预学单进行预习,课中根据问题清单进行探究和梳理以及总结,对比的意义以及与分数、除法三者之间的区别有了本质上的区别认识。通过问题教学引导学生主动探究形成知识的问题结构和认知框架,变碎片化学习为结构化学习,变被动学习为主动学习,变模糊学习为可见学习,生成一种更开放、更灵活、多线分层并进的新的教学结构。为学生的深度学习提供有效的保障,催化深度学习的发生。

二、创设情景、引入问题,让深度学习有热度

问题的提出除了可以开门见山的抛出,也可以创设一定的教学情景,在充分激发学生的探究欲望后提出,适当的创设情景可以有效的调动学生的数学学习情感,数学思维与情感是一个互动的过程,情感是数学思维的催发剂,是深度学习的调味剂。笔者在听《求不规则物体的体积》一课时,上课老师首先让同学们举例说明生活中见过哪些不规则的物体,学生举例说了一大串不规则物体后,老师问同学们想不想自己动手来测量这些不规则物体的体积呢?在充分激发学生兴趣后,教师提供刚才学生所说的这些不规则物体的实物,并及时呈现问题(如下图1),学生在问题的引领下开始了进一步的探究学习。

汇报时,各小组学生都能对自身可塑和自身不可塑两类物体的体积怎样求体积进行归纳,明白了对本节课的重难点知识:自身不可塑物体的体积等于上升部分水的体积。学生在教师创设的问题情景中由趣生疑,由疑生奇,产生了积极思考的需求。通过情景的创设,恰当好处地引入问题,引发学生探究的欲望,调动学生思维的积极性,为深度学习增添了一味调味剂。

三、体验操作、问题驱动,让深度学习有深度

在数学教学中,学习个体必须主动地通过多种感官直接接触客观世界,不断在体验操作中获取新的体验,在体验操作中培养学生动手解决实际问题的能力,促进深度学习真正发生,如,某位老师在教学“鸡兔同笼”一课时,抛出问题:“笼子里有若干只鸡和兔,从上面数,有8个头,鸡和兔各有几只”,学生在读题后一致认为数学信息还不够,教师补充另一个条件:从下面数,有26只脚。学生找出题目中各种信息,并分析理解题意,教师出示活动要求,学生在练习纸上尝试用各种方法去解决,然后放手让学生去动手操作,学生通过列表法很快找到了答案,教师有意先拍照展示有序且排列完整的一一列举,这种类型的列举能做到不重复不遗漏,教师对该方法表示肯定。接下来教师又拍照展示有序排列但排列不完整的局部列举,在对学生的采访中,我们可以很明显感觉到用该方法的学生的思维含量比用之前方法的学生要高,不完全的归纳反而能体现学生对问题的整体把握。接下来教师又展示中间假设的情况(4只鸡和4只兔),通过计算发现脚的总数少了两只,在质疑辩证后教师通过教具演示让学生明白少算了2只脚需要将一只鸡替换为一只兔子,有了对核心问题的理解后,教师最后展示一端假设的情况,让学生明白不管全是鸡还是全是兔,兔子和鸡脚的只数的差是替换的关键。最后一种一端假设的情况也就是书本例题的假设法,师生在动手操作中形象的理解了知识的本质,同时避免了深奥的理论上的说教。通过问题引领,设计动手操作环节,让学生在发现问题、提出问题、分析问题、解决问题中形成解决问题的策略,真正做到知其然且知其所以然,学生的学习深度明显得到了提高。

四、归纳对比、解决问题,让深度学习有宽度

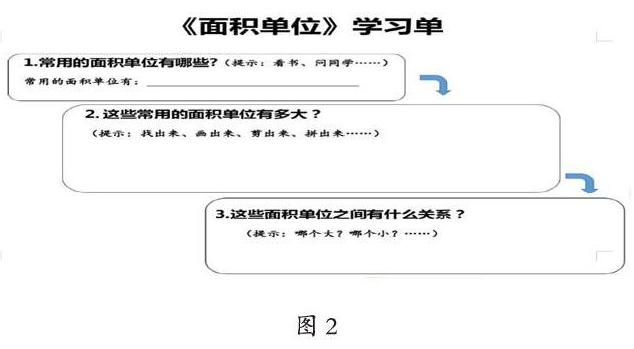

在新授知识后,我们少不了对本节课新授知识进行一个归纳小结,小结的方法很多,可以让学生谈感受、谈收获,也可以进行知识的归纳对比,我个人比较喜欢对知识进行一个纵向的归纳对比,如,在学习《面积单位》一课,教师在引领全体学生完成学习问题清单后(如下图2),进行总结时就可以联系已学过的长度单位进行对比总结,与问题清单一样设置如下问题:常见的长度单位有哪些?这些常见的长度单位有多大?这些长度单位之间有什么关系?学生通过对比归纳既能帮助理解新授知识又能巩固已学旧知识点,厘清长度单位和面积单位的区别,可谓是一举多得。

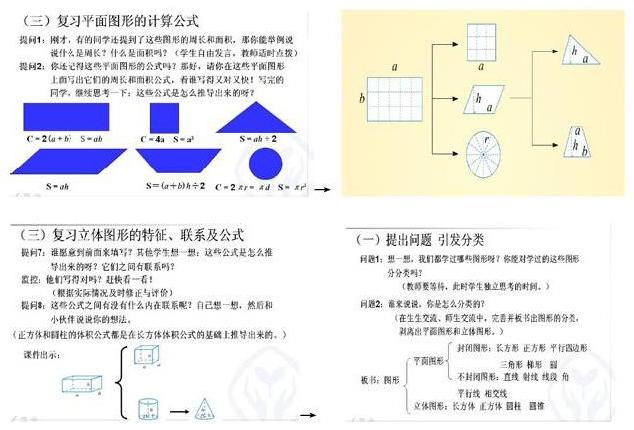

又如,在“图形与几何”复习时,我从以下几方面去对比沟通图形之间的联系的:一是沟通直线、射线、线段之间的联系,在教学时从生活素材入手,将其抽象为线段,再在线段的基础上将其一端无限延伸得到射线,再将射线的另一段无限延伸得到直线。从而让学生感受到这三种线之间的联系,促进学生空间观念的发展。二是沟通平面图形、立体图形之间的联系,在归纳总结时让学生再次回忆所有平面图形、立体图形之间公式的推导过程,让学生在对比归纳这些图形的基本公式推导中的主导关系中拓展思维想象的空间,提升思维品质,让深度学习真正发生。

学生通过自主探究、合作交流、动手归纳等活动中明确道理,感悟知识间的联系,加深了对几何图形、特征认识及公式推导运用,感悟了转化的数学思想方法,促进了学生会思、善思的良好思维品质,扩展了数学深度学习的宽度。

五、迁移应用、运用问题,让深度学习有高度

迁移应用实际上就是学生把学到的知识运用到今后的学习中去,也就是说把学习的知识迁移到新的情境中去,使新知识成为活的知识,即学以致用。例如,在教学《平行四边形的面积》一课,学生通过剪拼法将平行四边形转化为长方形研究,有了转化数学思想的学习后,学生在后面研究三角形的面积、梯形的面积时会不由自主的进行知识间的正迁移,将三角形和梯形转化为等底等高的平行四边形来进行研究,而且在后面六年級学到的圆的面积的推导以及圆柱体积的推导都将运用到这一重要的转化法。再如,在学习完“三角形的内角和”一课后,在解决书本P69练习题第4题求多边形的内角和并总结规律(如下图3)

学生能运用研究三角形内角和当中的演绎法,将四边形平均分成2个三角形,因此可证四边形的内角和是三角形内角和的2倍,以此类推,任何一个多边形都可以分成若干个三角形来研究,由此可得多边形的内角和=( n-2)×180°,知识迁移是学生对于数学的认知结构进行重组的关键,也是学生进行数学知识深度构建的关键。在学习中,经过归纳和求同,找出共同的规律。在进行知识迁移的过程中,通过教师的有效引导,使学生的思维得到纵深的发展,拓展了深度学习的高度。通过引导学生寻找知识之间的内在联系,使学生对于数学知识的理解得到再认识和再升华,从而形成不同的类别、形态以及性质的知识结构。

促进学生深度学习的小学数学课堂教学,是以培养学生的数学素养为核心,以促进小学生对数学进行深度学习为目标的教学,培养学生的问题意识,提高学生的思考能力,促进学生主动学习数学知识,这些都不是一蹴而就的,需要教师在课堂教学中不断地训练。实践证明,问题教学对教师理解教材、处理教材的能力提出了更高的要求的同时,对数学教师的三项基本功也有了更高的要求(善于举例;善于提问;善于比较与优化),在今后的课堂教学中,笔者将继续以问题为驱动,尊重学生的问题意识,学会倾听,关注学生的说和学,将课堂还给学生,让学生在数学深度学习中进步。

参考文献:

[1]安富海.促进深度学习的课堂教学策略研究[J].课程·教材·教法,2014(11):59-64.

[2]郑毓信.中国数学教育的“问题特色”[J].数学教育学报,2018,27(1):1-7.